| Titel: | Verbesserungen an den Water-Closets, worauf sich John Ody, am Strand in der Grafschaft Middlesex, am 13. Mai 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. LXXX., S. 354 |

| Download: | XML |

LXXX.

Verbesserungen an den Water-Closets,

worauf sich John Ody,

am Strand in der Grafschaft Middlesex, am 13. Mai

1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Jul. 1835, S.

228.

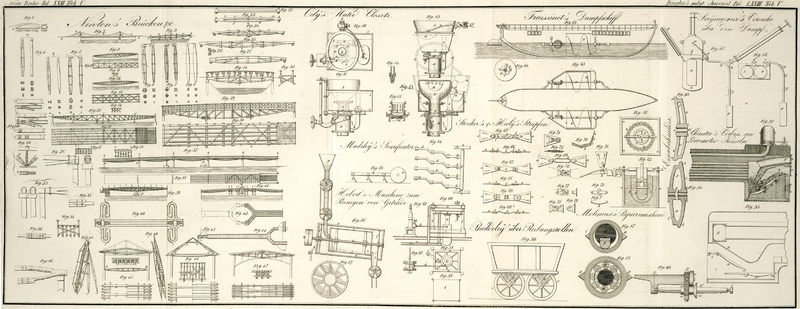

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber Ody's verbesserte Water-Closets.

Das von mir verbesserte Wasser-Closet ist mit einem Wasserbehälter

ausgestattet, der das sogenannte Beken des Closets umgibt, und aus dem das Wasser

durch mehrere kleine Oeffnungen, die um den unteren Theil oder den sogenannten Hals

des Bekens herum angebracht sind, in das Innere des Bekens gelangt. Im Grunde des

Halses des Bekens befindet sich das gewöhnliche Auslaßventil. Das Beken ist demnach

gleichsam in das in dem Wasserbehälter befindliche Wasser versenkt, so zwar, daß das

Wasser in dem einen eben so hoch steht, wie in dem anderen. Wenn das Auslaßventil

auf die an den Water-Closets übliche Weise geöffnet wird, um den Inhalt des

Bekens auszuleeren, so strömt das in dem Wasserbehälter befindliche Wasser durch die

erwähnten Oeffnungen in das Beken, so daß der Ausfluß nicht bloß durch den Inhalt

des Bekens selbst, sondern auch durch den ganzen Inhalt des Wasserbehälters

befördert und beschleunigt wird, und man einer vollkommenen Entleerung des Bekens

versichert seyn kann. Wenn durch das Ausfließen des Wassers aus dem Wasserbehälter

der Wasserstand in demselben sinkt, so sinkt zugleich mit diesem auch ein Schwimmer,

und hiedurch wird der Sperrhahn einer Röhre geöffnet, die von einem höher gelegenen

Wasserreservoir herabsteigt, und durch welche mit Gewalt ein Wasserstrahl in den

hinteren und oberen Theil des Bekens einströmt. Innerhalb des Bekens ist vor der

Eintrittsmündung dieser Röhre auf die übliche Weise eine Platte angebracht, welche

den Wasserstrahl innerhalb des Bekens so vertheilt, daß dieses ringsum von dem

Wasser abgespült wird, bevor lezteres an dem Auslaßventile entweicht. Wann das

Auslaßventil am unteren Theile des Balkens geschlossen worden, so daß das in der

Zuflußröhre herbeiströmende Wasser nicht mehr bei ihm entweichen kann, so währt der

Wasserzufluß dennoch eine kurze Zeit über fort, damit sich das Wasser sowohl in dem

Beken selbst, als auch vermöge der in dem unteren Theile des Bekens befindlichen

Löcher in dem Wasserbehälter bis zu einer gewissen Höhe hinauf ansammle. In dem

Maaße, als das Wasser in dem Beken und in dem dieses Beken umgebenden Wasserbehälter

steigt, steigt auch der erwähnte Schwimmer, wo dann in Folge der Verbindung, in der

dieser mit dem

Sperrhahne der Zuflußröhre steht, dieser Hahn geschlossen und das Wasser sowohl im

Beken als im Wasserbehälter auf der gewünschten Höhe erhalten wird.

In Fig. 50

sieht man meinen Apparat in einer horizontalen Ansicht oder von Oben betrachtet.

Fig. 51

ist ein Fronteaufriß desselben; Fig. 52 ein Endeaufriß;

Fig. 53

ein senkrechter Längendurchschnitt.

Das Beken A, A, B, B kann entweder aus gebranntem Thon

oder auch aus Metall bestehen; sein unteres Ende oder sein Hals reicht nicht ganz

bis zum Rande der Mündung hinab, die mittelst des Auslaßventiles D geschlossen oder geöffnet wird; sondern es ist dafür

rings um das untere Ende des Halses B herum ein

ringförmiger Raum 1 gelassen. Durch diesen Raum kann das Wasser aus dem Behälter

2,2,3,3, der den unteren Theil des Bekens von Außen umgibt, aus- oder in

denselben eintreten. Der Behälter communicirt mit dem Beken durch eine Reihe von

Oeffnungen, welche aus Längenspalten, die in eine den Bekenhals umgebenden

cylindrischen Scheide 4,4 geschnitten sind, bestehen. An dieser Scheide ist das

Beken mit einem Kranze, der außen um den Hals B, B

läuft, und der auf einem entsprechenden, an dem oberen Ende der Scheide befindlichen

Kranz zu liegen kommt, befestigt, und zwar mit Hülfe von Schrauben und kleinen

Schraubenmuttern. Mittelst der Scheide 4,4 wird das Beken innerhalb des Behälters

2,3 in der ihm zukommenden Stellung erhalten, während zugleich unter der Mündung des

Bekenhalses bei 1,1 für das in dem Behälter 2,3 befindliche Wasser freier Durchgang

gelassen ist. Die am Boden des Wasserbehälters 2,3 angebrachte Scheide 5 paßt mit

ihrer Außenseite in einen kreisrunden Ring 6,6, welcher um die Mündung des

Auslaßventiles D herum einen vorspringenden Rand bildet.

Das Ventil selbst befindet sich in der metallenen Kammer E,

E, deren mit Schrauben befestigter Dekel F, F

die für das Auslaßventil bestimmte Oeffnung, um die herum die Leiste 6,6 läuft,

enthält. Die Kammer E, E, F, F dient allen über ihr

befindlichen Theilen des Apparates als Fundament, und endigt sich nach Unten in

einen kreisrunden, mit einem Kranze versehenen Hals G,

womit der Apparat am Boden des Gemaches, in welchem das Water-Closet

untergebracht werden soll, befestigt wird. Das Auslaßventil D ist an einer Spindel d aufgezogen, welche

durch eine Scheide, die zwischen dem Dekel F und dem

Kranze der Kammer E, E angebracht ist, sezt, und über

dieselbe hinaus ragt. An dem äußeren Ende dieser Spindel d ist ein kurzer, in Fig. 50 und 51

ersichtlicher Hebel befestigt, und in diesem Hebel befindet sich eine Fuge, die zur

Aufnahme eines Zapfens e, welcher an dem belasteten

Hebel H, f, L

festgemacht ist,

bestimmt ist. Zur Bewegung dieses Hebels H, f, L, dient

eine gerade Stange K, an deren oberem Ende ein zum

Aufziehen bestimmter Griff g angebracht ist. Zieht man

diesen Griff empor, so bewegt sich der Zapfen e des

Hebels H, f, L in der Fuge des kurzen Hebels h auf solche Weise, daß dadurch das Auslaßventil nach

Abwärts gedreht und geöffnet wird, wie man es in Fig. 53 sieht. In dem

Wasserbehälter 2,3 steigt eine Abflußröhre 8, 8, k, k,

deren oberer Theil 8,8 mit einem Schraubengewinde in dem Boden des Behälters

festgemacht ist, empor. Der untere Theil k dieser Röhre,

welcher durch dasselbe Schraubengewinde mit dem oberen Theile in Verbindung steht,

hat da, wo er in die Kammer E übergeht, eine heberartige

Biegung, damit in der Röhre 8, k eine zur Verhütung des

Aufsteigens von üblen Gerüchen hinreichende Wassermenge unterhalten wird. Die obere

Mündung der Abflußröhre 8,8 muß genau auf derselben Höhe stehen, bis zu welcher

hinauf das Wasser im Behälter 2,3, und mithin auch im Beken selbst reichen soll, wie

dieß durch punktirte Linien angedeutet ist. Alles Wasser, welches noch zufließt wenn

es einmal diese Höhe erreicht hat, wird durch die Röhre 8,8 wieder abfließen, so daß

diese Röhre demnach die Abflußrohre, welche an den

Ventil-Water-Closets gewöhnlich mit dem Beken A, A in Verbindung zu stehen pflegt, ersezt. M

ist die innerhalb des Bekens A an dem oberen und

hinteren Theile desselben befestigte Platte, durch welche das zufließende Wasser im

Beken herum verbreitet wird. Die Röhre N, die das Wasser

von einem höher gelegenen Reservoir herleitet, steht mit dem Beken durch einen

Sperrhahn 9 in Verbindung. An dem Drehzapfen dieses lezteren befindet sich ein

kleiner Hebelarm 11, und mit dem Ende dieses lezteren ist ein hohler Schwimmer 12

verbunden, der den Sperrhahn 9 öffnet, und der Wasser in das Beken A, A einfließen läßt, so oft das Wasser im Behälter 2,3

sinkt, und umgekehrt. Die Röhre N läßt sich durch eine

Schraube, wie sie zu dem sogenannten Bindegefüge (union

joint) gehört, mit dem Hahne 9 verbinden. Die Verbindung des Hahnes mit dem

Beken läßt sich bewerkstelligen, indem man ihn in eine Scheide P schraubt, welche außen an das Beken A, A gekittet, und an diesem mit denselben Schrauben

befestigt ist, welche zur Befestigung der Platte M an

der inneren Wand des Bekens dienen.

Mit einer leichten Modification des Bekens und des dasselbe umgebenden

Wasserbehälters läßt sich meine verbesserte Art von Water-Closets leicht auch

für Urinir-Closets in Gebäuden, in denen größere Zusammenkünste gehalten

werden, einrichten. In diesem Falle muß der obere Rand oder der obere offene Theil

des Bekens A, A ungefähr um 15 Zoll und an dem hinteren

Theile um noch mehr höher hinauf reichen, so daß der vordere Theil ungefähr um 9

Zoll niederer liegt, als der hintere, wie dieß in Fig. 53 durch punktirte

Linien bezeichnet ist. Der untere Theil A und der Hals

B des Bekens kann übrigens die in der Zeichnung

angegebene Stellung beibehalten. Will man Urinir-Closets nach meinem Systeme

bauen, so entspricht es der Reinlichkeit besser, wenn man den Wasserbehälter

gleichfalls aus Thon verfertigen läßt, was leicht thunlich ist, wenn man die Winkel

desselben abrundet.

Tafeln