| Titel: | Ernest's patentirte Bierpumpe. |

| Fundstelle: | Band 81, Jahrgang 1841, Nr. XIII., S. 50 |

| Download: | XML |

XIII.

Ernest's patentirte

Bierpumpe.

Aus dem Mechanics'

Magazine, 1841, No. 918.

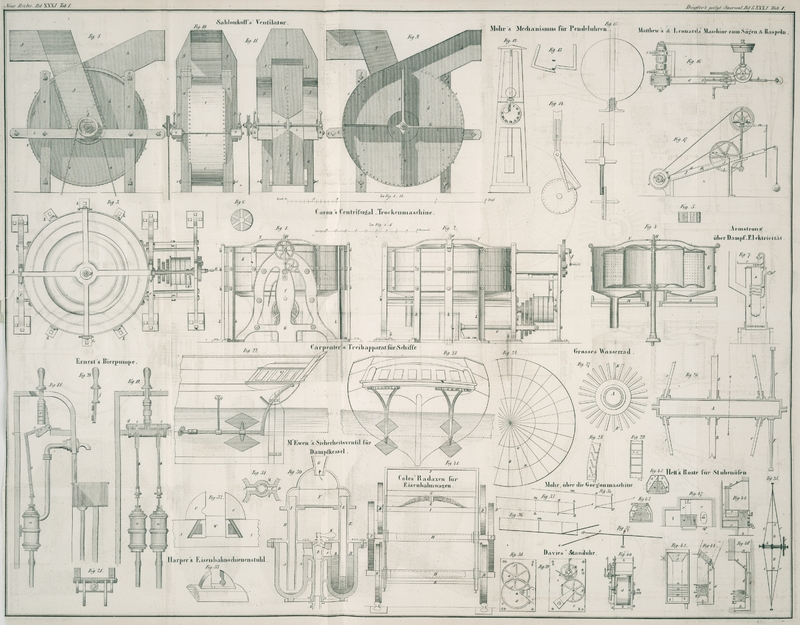

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Ernest's patentirte Bierpumpe.

Diese Vorrichtung besteht aus einer Reihe vier bis sechs kleiner

Saug- und Drukpumpen, welche in einem verzierten Gehäuse

eingeschlossen sind. Jede Pumpe arbeitet unabhängig von den

übrigen mittelst eines Hebels, welcher durch einen in dem

halbcirkelförmigen Aufsaz des Gehäuses angebrachten Schliz geht.

An dem oberen Pumpenende ist ein Rohr befestigt, welches die

Flüssigkeit nach der am Vordertheile des Gehäuses befindlichen

Ausgußmündung leitet; am unteren Pumpenende sizt ein Saugrohr,

welches in das Faß taucht, woraus das Bier gepumpt werden soll.

Jede Pumpe ist für eine besondere Qualität Biers

vorgerichtet.

Wegen der Veränderungen, welchen das Bier bei jedem Wechsel der

Temperatur unterliegt, ist es wünschenswerth, immer abgelagertes

und junges Bier in verschiedenen Verhältnissen mit einander zu

mischen (!), um es schmakhaft zu machen. Zu dem Ende müssen

entweder bei jeder Gelegenheit zwei Pumpen angewendet, oder die

Mischung muß im Fasse vorgenommen werden. Im ersteren Falle

kommen in den Verhältnissen der abgezogenen Flüssigkeiten stets

Unregelmäßigkeiten vor; diese sind entweder Folge der

Nachlässigkeit der Aufwärter, oder der Unmöglichkeit, bei der

Hast und Eile aus freier Hand das richtige Verhältniß zu

treffen. Im anderen Falle veranlaßt die Vermischung der Biere in

verschiedenen Stufen der Stärke und Säuerung eine neue Gährung

in der Flüssigkeit, welche somit durch ihre

eigene innere Thätigkeit eine Aenderung erleidet. Das Bier wird

daher für atmosphärische Einflüsse besonders empfänglich, es

hält sich nicht, und verdirbt ganz, wenn es nicht schnell

consumirt wird.

Die Beseitigung dieser Nachtheile war der Zwek des Patentes,

welches den Gegenstand gegenwärtiger Darstellung bildet.

Das Hauptprincip der Erfindung besteht in der Combination einer

Anzahl Pumpen, welche durch einen einzigen Hebel in Bewegung

gesezt, gemeinschaftlich thätig sind. Die Flüssigkeiten werden

gleichzeitig aus zwei oder mehreren verschiedenen Fässern

gezogen und durch eine doppelte Mündung abgelassen; durch

Veränderung des Hubs jeder Pumpe lassen sich die Verhältnisse

ihrer Quantitäten ganz nach Belieben reguliren. Auf solche Weise

sichert man sich das erforderliche Mischungsverhältniß ohne sich

mit den Fässern, worin die Flüssigkeiten enthalten sind,

besonders befassen zu müssen, und ohne eine Veränderung der

Proportionen in Folge der Unaufmerksamkeit des Abzapfenden zu

riskiren. Ein anderer Gegenstand der Erfindung bezieht sich auf

die Wirkung eines Hebels auf zwei

verschiedene Pumpen, welche nach Willkür des Handhabenden

entweder gemeinschaftlich oder unabhängig von einander arbeiten.

Dadurch spart man an Raum, und außer der beauftragten Person

bemerkt Niemand das Wechseln mit den Pumpen während des

Ablassens.

Diese Vortheile nun erreicht man durch gegenwärtige, mit großem

Beifall aufgenommene Erfindung. Da die Verbesserungen ohne viel

Umstände und mit sehr geringen Auslagen auch an den bereits im

Gebrauch befindlichen Maschinen angebracht werden können, so

steht zu hoffen, daß sie allgemein in Aufnahme kommen werden.

Die beigefügten Zeichnungen mögen die Methode, um die es sich

handelt, näher erläutern.

Die Figuren

18 und 19

stellen eine Anordnung dar, um Flüssigkeiten nach Belieben von

beiden oder von einem zweier Fässer mittelst eines Hebels

abzulassen, ferner, um die aus dem einen oder dem anderen Fasse

abzuzapfenden Quantitäten in jedem Verhältniß ändern zu

können.

a, a sind zwei Pumpen gewöhnlicher

Art. Die Kolbenstangen stehen durch Lenkstangen b, b mit den Hebeln c, c in Verbindung, deren jeder

unabhängig von dem anderen um den Zapfen d sich dreht; e ist eine

cylindrische Hülse, welche ihrer Achse nach so durchsägt ist,

daß sie zwei Halbcylinder bildet, die an die oberen Arme der

Hebel c, c separat befestigt sind;

f ist der in Fig.

20 abgesondert dargestellte Hebel oder die Handhabe,

deren unterer Theil halbcylindrisch ist und in

die Hülse e paßt; in der Mitte der

halbcylindrischen Fläche sind zwei Stifte angebracht, welche in

zwei correspondirenden, in jeder Hälfte der Hülse befindlichen

Rinnen arbeiten. Wenn die Stifte die Rinnen beider Hülsentheile

mit einander verbinden, so bewegen sich beide Pumpen in Folge

der Hebelwirkung zugleich, und liefern gleiche Quantitäten. Wird

jedoch die Handhabe so weit gedreht, als es nach jeder Richtung

hin geht, so treten die Stifte aus dem entgegengesezten Theile

der Hülse hervor; dadurch wird die eine Pumpe frei, und die

Bewegung der Handhabe hat auf sie keinen Einfluß mehr, während

die andere allein in Thätigkeit ist. So läßt sich dadurch, daß

man die Pumpen außer Verbindung mit einander bringt, und einen

längeren oder kürzeren Hub anordnet, die Flüssigkeit in jedem

beliebigen Verhältniß abzapfen oder mischen.

Um eine sichere Verbindung jedes Hülsentheils mit der Handhabe zu

erreichen, ruhen die Hebel, so lange sie außer Eingriff sind,

auf einem Bolzen, welcher durch die hervorstehenden Theile des

Lagers von einer Seite zur anderen geht. Um den Ausfluß aus

jeder Pumpe in bestimmten Verhältnissen zu reguliren, sind in

den Armen c, c Löcher angebracht, in

welche die Lenkstangen b, b

eingehängt werden können. Nach der Entfernung des Aufhängpunktes

von dem Umdrehungspunkte des Hebels richtet sich die

Ausflußmenge.

Will man der zapfenden Person jede Willkür in Beziehung auf die

Mischungsverhältnisse abschneiden, so könnte man den Hebel in

der Art befestigen, daß beide Pumpen gleichzeitig in Thätigkeit

kommen, und nur die geeignete Mischung abgezogen werden kann,

oder man könnte sich auch der oben angedeuteten einfacheren

Methode bedienen. Fig.

21 ist ein Grundriß der Hebel c mit ihrer Hülse und ihrem Unterlagsbolzen.

Tafeln