| Titel: | Verbesserungen an Maschinen, die durch Luft oder andere Gasarten in Betrieb gesezt werden sollen, worauf sich auf die Mittheilungen eines Ausländers hin William Newton, Civilingenieur im Chancery-lane, am 17. Jan. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 81, Jahrgang 1841, Nr. LXI., S. 242 |

| Download: | XML |

LXI.

Verbesserungen an Maschinen,

die durch Luft oder andere Gasarten in Betrieb gesezt werden sollen,

worauf sich auf die Mittheilungen eines Ausländers hin William

Newton, Civilingenieur im

Chancery-lane, am 17. Jan. 1839 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal

of arts. Mai 1841, S. 153.

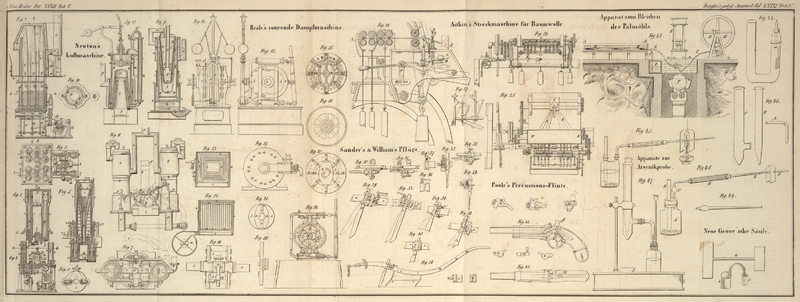

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Newton's Verbesserungen an Maschinen, die durch

Luft etc. in Betrieb gesezt werden sollen.

Gegenwärtige Verbesserungen, welche dem Patentträger von Frankreich aus mitgetheilt wurden,

bestehen 1) aus einer Combination von Mechanismen, deren Theile,

einzeln genommen, wohl bekannt sind. Mit Hülfe dieser

Combination wird die mechanische Kraft, welche man in Folge der

abwechselnden Ausdehnung und Condensation eines Luft-

oder Gasquantums dadurch erhält, daß man lezteres abwechselnd

von einem erwärmten in ein kaltes Medium versezt, auf eine weit

wirksamere Weise transmittirt und auf den Betriebsmechanismus

übertragen, als dieß seither geschah. Die fraglichen

Verbesserungen bestehen 2) aus anderen unten näher zu

erläuternden Einzelnheiten.

Die verschiedenen bekannten Theile des Apparates, deren

Combination den ersten Theil der genannten Verbesserungen

bilden, bestehen 1) in einem zur Aufnahme der Luft oder des

Gases bestimmten Behälter, welcher den doppelten Dienst eines

Heizbehälters und eines Condensators versieht, indem das eine

Ende desselben der Hize ausgesezt wird, während das andere mit

kaltem Wasser umgeben ist, oder auf sonstige Weise kühl erhalten

wird; 2) in einem Behälter, welcher in den oben erwähnten

Behälter paßt, jedoch so, daß er denselben nicht ganz ausfüllt,

sondern noch einen zur Aufnahme eines Luft- oder

Gasquantums hinreichenden Raum übrig läßt; dieser Behälter dient

dazu, wenn er nach der einen Richtung bewegt wird, das in dem

erwärmten Raum enthaltene Luft- oder Gasquantum nach dem

einen Ende, und wenn die Bewegung nach entgegengesezter Richtung

erfolgt, das abgekühlte Gas oder die abgekühlte Luft nach dem

entgegengesezten Ende des Behälters zu versezen; 3) in einem

Apparate oder Mechanismus, welcher mit dem Luftbehälter

dergestalt verbunden ist, daß dadurch die Transmission der aus

der abwechselnden Ausdehnung und Contraction der Luft

resultirenden Kraft erreicht wird. Diese Ausdehnung

und Contraction der Luft geschieht vermittelst Wassers oder

sonstiger sogenannter incompressibler Flüssigkeiten.

Fig. 1 stellt die Maschine, welche die erwähnte

Combination in sich schließt, in der einfachsten Form dar. a, a, b, b sind zwei oben und unten

geschlossene cylindrische Behältnisse, welche zur Aufnahme der

zum Betrieb der Maschine dienenden Luft oder Gasart bestimmt

sind, und im ganzen Verlaufe nachstehender Beschreibung

Luftcylinder genannt werden. Sie sind von äußeren Cylindern

umschlossen, deren obere Enden durch den Apparat d, d mit einem Ofen F in Verbindung stehen, während ihre

unteren Enden bei e, e mit kaltem

Wasser gefüllt sind.

Die unteren Enden der Luftcylinder communiciren mittelst

gebogener Röhren g, h mit einem

Cylinder B, dem sogenannten arbeitenden Cylinder, und zwar steht

der eine Luftcylinder b mit dem

oberen Theile desselben oberhalb des Kolbens C, der andere Luftcylinder a mit dem unteren Theile desselben

unterhalb des Kolbens in Verbindung. Der arbeitende Cylinder und

die Röhren g, h sind, wie man aus

Fig. 1

ersieht, mit Wasser oder einer anderen incompressiblen

Flüssigkeit gefüllt. Die Erläuterung des Princips, wonach die

Quantität des Wassers regulirt werden kann, folgt unten.

D und E

sind die translocirenden Behältnisse (displacing vessels). Sie bestehen aus hohlen, an

beiden Enden geschlossenen Cylindern, die mit einer nicht wärmeleitenden Substanz

gefüllt, kürzer und von geringerem Durchmesser als die Cylinder

a, a, b, b sind, so daß sie frei

auf- und niedergleiten können, und zwischen sich und der

inneren Fläche der Luftcylinder nur einen ganz schmalen,

ringförmigen Raum übrig lassen.

An die unteren Enden der Translocationsbehältnisse D, E sind Stangen l, l befestigt, welche in

Stopfbüchsen durch die Böden der äußeren Cylinder c, c laufen und dazu dienen, die

Behälter D und E auf die unten zu erläuternde Weise

auf und nieder zu bewegen. F ist der

Ofen und G sein Rauchfang. Die

Flamme und erhizte Luft tritt aus dem Ofen durch die Oeffnungen

d, d in die Cylinder c, c und circulirt in den die

Luftcylinder a, a, b, b rings

umgebenden, als Rauchfänge dienenden Räumen; von da streicht sie

durch die Röhre H, worin zur

Regulirung des Zuges in dem Kamine G

die Register 1,2 angebracht sind. i,

i ist ein mit einem schlechten Wärmeleiter gefüllter

Mantel, welcher den oberen Theil des Apparates umschließt, um

dem Verlust an Wärmestoff aus demselben in Folge der Strahlung

vorzubeugen.

Die Kaltwasserbehälter oder Condensationscisternen e, e müssen in dem

Maaße, als das Wasser in Folge der Maschinenthätigkeit warm

wird, regelmäßig mit frischem Wasser gespeist werden. Dieß

geschieht mit Hülfe von Pumpen, die durch die Maschine selbst in

Bewegung gesezt werden. Wir hielten es nicht für nöthig, diese

Pumpen in den Abbildungen mit darzustellen, indem ihre

Construction und die Art ihrer Bewegung nichts Eigenthümliches

in sich schließt.

Die Thätigkeit der Maschine Fig. 1

gestaltet sich folgendermaßen. Es ist zunächst zu bemerken, daß

wir, um Wiederholungen zu vermeiden, gewöhnliche Luft als

wirkendes Agens annehmen. Diese Luft soll die Maschine in der

Art betreiben, daß an den erhizenden und condensirenden Enden

der beiden Luftcylinder solche Temperaturen hervorgebracht

werden, daß das in jedem Cylinder enthaltene Luftquantum in

seinem ausgedehnten Zustande am erhizten Ende den doppelten Raum

einnimmt, welchen es im Zustande der Contraction am

Condensirungsende einnimmt. So nimmt mit Bezug auf Fig. 1 das im Zustande der Expansion befindliche

Luftquantum 3 den doppelten Raum des Luftquantums 4 ein, welches

in Folge der Abkühlung im Zustande der Contraction sich

befindet. Auf der anderen Seite steht das Wasser mit dem Boden

des Luftcylinders b beinahe in

gleicher Höhe, während es im Behälter a die Höhe der Linie 5 erreicht, so daß es denjenigen

Theil des durch das Translocationsbehältniß nicht in Anspruch

genommenen Raumes einnimmt, welchen das Luftquantum in Folge

seiner Zusammenziehung nicht erfüllt.

In der Fig. 1

dargestellten Lage der Theile findet Gleichgewicht statt; der

durch das im Behältniß b, b

befindliche Luftquantum ausgeübte Druk auf die Wasserfläche in

der Röhre h wird durch den Druk der

Luft und der Wassersäule in dem Behältniß a, a balancirt. Wenn nun aber der eine

Translocationsbehälter D

niedergedrükt wird, während der andere E in die Höhe geht, so wird sich die nach dem erhizten

Ende des Luftcylinders a, a versezte

kalte Luft 4 rasch in das doppelte Volum ausdehnen, während die

durch die entgegengesezte Bewegung des Behälters E nach dem kälteren

Condensirungsende des Cylinders b

versezte heiße Luft 3 eben so rasch sich in die Hälfte ihres

Volums zusammenziehen wird. Hieraus ergibt sich als Resultat

einerseits eine Vermehrung des Druks an dem oberen Ende des

Behälters a, a, und dieser Druk wird

vermittelst der zwischen dem Behältniß D und dem Cylinder a, a

befindlichen Luftsäule auf die Oberfläche 5 des Wassers wirken

und sie niederdrüken, andererseits eine Verminderung des Druks

in dem Raume unterhalb des Translocationsbehälters E. Daher wird die auf der Oberfläche

des Kolbens C ruhende Wassersäule

von einem Theile des auf ihr lastenden Druks befreit, während

auf die gegen die Unterfläche des Kolbens drükende Wassersäule

ein erhöhter Druk wirkt. Folglich steigt der genannte Kolben mit

einer Kraft, deren Intensität durch die Differenz zwischen dem

Druk der erhizten und ausgedehnten Luft in dem einen Cylinder

und dem Druk der abgekühlten und zusammengezogenen Luft in dem

anderen Cylinder regulirt wird.

Wird nun die Bewegung der Translocationsgefäße umgekehrt, d.h.

wird der Behälter E hinabgedrükt und

der Behälter D emporgehoben, so

findet ein entsprechender Wechsel des Druks an den

entgegengesezten Seiten der Flüssigkeit in den Röhren g und h

und am Cylinder B statt; der Druk

auf die Oberfläche der Flüssigkeit in dem Luftbehälter b, b wird nämlich gesteigert, und

der Druk auf die Oberfläche der Flüssigkeit in dem Behälter a, a vermindert; das Wasser sinkt

daher in dem Behälter b, b, steigt

in dem Behälter a und drükt den

Kolben C nieder. Auf diese Weise

dauert das wechselnde Spiel des Kolbens so lange, als man den

Versezungsgefäßen D und E eine alternirende Auf- und

Niederbewegung ertheilt.

Der Durchmesser und Kolbenhub des Treibkolbens C, so wie die Quantität der zur

Transmission der mechanischen Kraft verwendeten Flüssigkeit sind

in Beziehung auf die Größe der für die Luft an den Enden der

Luftcylinder gelassenen Räume so proportionirt, daß bei jedem

Kolbenhub das Volumen des verdrängten Wassers gleich wird dem

mit kalter Luft gefüllten Raume 4 in dem Cylinder a, a, und der Hälfte des mit heißer

Luft erfüllten Raumes 3 in dem Cylinder b, b.

Die erhizte Luft gibt bei ihrem Niedersteigen nach den unteren

Enden der Luftcylinder einen Theil ihrer Wärme an die

Oberflächen dieser Cylinder und der Verdrängungsgefäße in der

Mitte ihrer Länge ab. Diese Wärme oder ein beträchtlicher Theil

derselben wird wieder durch die von den Condensationsenden der

Cylinder nach ihren erhizten Enden strömende kalte Luft

aufgenommen. Um den Erfolg noch zu erhöhen, füllt man die

zwischen den Luftcylindern und den Translocationsbehältern

liegenden Zwischenräume, wenn die Maschine nach einem großen

Maaßstabe ausgeführt wird, theilweise mit ganz dünnen

Metallplatten aus, welche rings um dieselben gelegt oder

gewunden werden, so daß sie eine sehr große Oberfläche

darbieten. Oder man schiebt anstatt solcher Windungen dünner

Platten einen oder mehrere concentrische Cylinder von äußerst

dünnem Metall oder ein Drahtgewebe über die Verdrängungsgefäße

in die zwischen ihnen und den Luftcylindern befindlichen

Zwischenräume.

Die unteren Enden der Translocationsgefäße können mit einer Reihe dünner Metallplatten, von denen eine an die andere

befestigt ist, versehen werden, wie 7 und 8, Fig.

1, zeigt. Diese Platten tauchen, wenn die

Translocationsbehälter niedersteigen, in das Condensationswasser

ein, werden abgekühlt, und tragen dadurch zu einer rascheren

Abkühlung der erhizten Luft bei, wenn diese in die unteren Enden

der Luftbehälter versezt wird.

Die Kolbenstange des Treibkolbens C

wird mittelst eines geeigneten Zwischenmechanismus mit einem

Schwungrad und anderen zur Transmission der Kolbenbewegung

nöthigen Theilen in Verbindung gebracht. Um irgend ein Werk zu

treiben, muß der Maschine die erste Bewegung mit der Hand

ertheilt werden; ist diese aber einmal eingeleitet, so wird der

Apparat durch Verbindung der Stangen l,

l der Translocationsgefäße mit excentrischen Scheiben,

die von der Achse des Schwungrades aus ihre rotirende Bewegung

empfangen, in Gang erhalten. Diese excentrischen Scheiben haben

eine solche Form, daß sie ein abwechselndes Steigen und Sinken

jedes Verdrängungsgefäßes D, E zu

der für die Umkehrung der Kolbenbewegung geeigneten Zeit

veranlassen.

Hinsichtlich der Anordnung des Mechanismus zur Bewegung der

Translocationsbehältnisse will ich in keine näheren Details

eingehen. Ich habe die Maschine als doppeltwirkend mit zwei

Luftcylindern und Verdrängungsgefäßen dargestellt; es ist

indessen klar, daß nach demselben Princip auch eine Maschine mit

einfachem Hub sich construiren läßt, indem man nur wie bei einer

einfach wirkenden Maschine ein passendes Gegengewicht

anzubringen braucht.

Ich gehe nun zur Beschreibung einer complicirteren, übrigens

denselben Verbesserungen gemäß construirten Maschine über. Diese

Maschine ist in den Figuren

2, 3 und

4,

worin die zum Betrieb derselben nöthigen Theile sichtbar sind,

dargestellt; in den wesentlichen Punkten kommt sie übrigens mit

der so eben beschriebenen Maschine überein. Fig. 2

ist ein senkrechter Durchschnitt nach der Linie Y, Y des horizontalen Durchschnitts

Fig.

3; lezterer ist nach der Linie Z,

Z, Fig. 2

und 4,

genommen. Fig. 4

ist ein Querschnitt nach der Linie X,

X, Fig.

3. Die Maschine steht auf vier, an die Bodenplatte 3

befestigten Säulen 2, 2, Fig.

2. An die oberen Enden dieser Säulen ist eine starke

gußeiserne Platte 4 geschraubt, an welche zwei weite Röhren 5

und 6 geschraubt sind. Eine dieser Röhren 5 steht durch eine der

Röhre h, Fig.

1, entsprechende Röhre mit dem oberen Theil eines dem

Cylinder B, Fig.

1, ähnlichen Cylinders oberhalb des Kolbens in

Communication; und die andere 6 ist durch eine Röhre wie g, Fig.

1, mit dem unteren Theile dieses Cylinders unterhalb des

Kolbens verbunden. Ich hielt es nicht für nöthig, den

Treibkolben und Cylinder und die den Röhren g und h

entsprechenden Communicationsröhren in der Zeichnung

darzustellen.

Die Luft- oder Gasbehälter a, a, b,

b, 12 an der Zahl, sind in zwei Abtheilungen, jede von

zwei Reihen, und jede Reihe zu drei Behältern, angeordnet (s.

den Grundriß Fig.

3), und unten an die ihren Boden bildende Platte 4

befestigt. Diese Platte ist mit Leder überzogen, um als

Liederung zu dienen, und die Fugen der Luftbehälter a, a und b,

b luftdicht zu machen. Die Luftbehälter stehen durch

die Wege 7 und 8 (Fig.

4) mit den Röhren 5 und 6 in Communication, nämlich die

Behälter a mit der Röhre 6 und die

Behälter b mit der Röhre 5. Außerdem

stehen aber die sechs Behälter mittelst kleiner Röhren 9 und 10

auch unter sich in Verbindung, so daß der positive und negative

Druk in allen sechs Luftbehältern a

oder b einer jeden Abtheilung auf

die Oberfläche des Wassers in der zu der betreffenden Abtheilung

gehörigen Röhre 5 oder 6 wirkt, und mithin auf den Treibkolben

übergetragen wird, wie wenn er nur von einem Luftbehälter ausginge.

Vier von der Platte 4 in die Höhe gehende Pfeiler 11 dienen zur

Einfassung der Cisterne 12, welche das die unteren Enden der

Luftbehälter umgebende Condensationswasser enthält. Die

Luftbehälter sind keine Cylinder, wie sie mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben wurden, sondern nur einem großen

Theil ihrer Länge nach cylindrisch und endigen sich in lange

Kegel. Die Translocationsgefäße D

und E haben, wie die punktirten

Linien in Fig. 2

andeuten, eine entsprechende Gestalt, und passen, wenn sie in

die Höhe steigen, in die konischen Enden der Luftbehälter.

Der Ofen F und sein Rauchfang wird

von einem Gestell getragen, welches auf einer dünnen, an die

oberen Enden der Pfeiler 11 befestigten Platte 13 ruht. Die

Ofenhize tritt in die das obere Ende der Luftbehälter umgebenden

und erwärmenden Räume f, f, Fig. 2, geht unter der Scheidewand 14 hinweg, steigt

in dem Zugrohre g in die Höhe und

gelangt von da durch das kurze Rohr 15 in das Kamin 16. In dem

Rohre 15 befindet sich ein mit dem Regulirungsapparat in

Verbindung stehendes Register, mit dem Zwek, die Temperatur

gleichförmig zu erhalten, und einer aus allzu großer Intensität

der Hize etwa hervorgehenden Beschädigung vorzubeugen.

Der Regulator besteht aus einem mit gewöhnlicher Luft gefüllten

geschlossenen Behältniß 17, Fig.

2, welches durch eine Röhre 18 mit einem anderen

geschlossenen Behälter 19 in Verbindung steht. Lezterer

communicirt durch das Rohr 20 mit dem oben offenen Gefäße 21.

Die Gefäße 19 und 21 sind theilweise mit Wasser gefüllt, und

an der Oberfläche des Wassers in 21 befindet sich ein Schwimmer

22, welcher durch eine Zwischenstange 23 mit dem äußeren Ende

eines an der Achse des Registers 16 sizenden Arms 24 verbunden

ist. Wenn nun die Ofenwärme die Temperatur der Luft in den

Luftbehältern zu sehr steigert, so dehnt sich die in dem

Behälter 17 enthaltene Luft aus und drükt das Wasser in dem

Behälter 19 nieder; dadurch steigt der in dem Gefäße 21

befindliche Schwimmer und schließt das Register 16 zum Theil,

und so umgekehrt.

Der Mechanismus zur Bewegung der Translocationsgefäße durch die

Thätigkeit der Maschine selbst ist in allen drei Figuren

sichtbar. 24 ist eine Welle, woran zwei excentrische Scheiben 25

und 26 sizen; eine derselben hat die Bestimmung, auf das

Translocationsgefäß E, und die

andere auf das Translocationsgefäß D

zu wirken.

Correspondirende Hebel 27 und 28, an welchen Frictionsrollen 29

und 30 angebracht sind, haben ihre Stüzpunkte in zwei Trägern 31

und 32. Diese Hebel endigen sich in Gabeln (Fig. 3

und 4),

welche mittelst Zwischengelenken 34 die Rahmen 33 tragen; und an

jeden dieser Rahmen 33 sind die unteren Enden von sechs zu der

entsprechenden Abtheilung der Translocationsgefäße gehörigen

Stangen 35 befestigt. Leztere laufen durch Stopfbüchsen, welche

in der Bodenplatte 4 der Luftbehälter angebracht sind.

Die Achse 24 wird mittelst Eingriffs kegelförmiger Räder 36, 37

und 38 von der Schwungradwelle A aus

in Umtrieb gesezt und ist mit einer Kuppelung und Handhabe 39

versehen.

Die Maschine arbeitet nun auf folgende Weise: angenommen, sie sey

durch Umdrehung der an der Achse 24 befindlichen Kurbel aus

freier Hand in Gang gebracht worden, die sechs

Translocationsgefäße D füllen die

oberen Enden ihrer Luftbehälter aus, an deren unteren Enden sich

daher kalte Luft befindet, die anderen sechs

Translocationsgefäße E seyen, wie

Fig. 2

und 4

zeigt, in entgegengesezter Lage, und die oberen Enden der sechs

correspondirenden Luftbehälter seyen mit erhizter Luft gefüllt;

wenn nun die Achse 24 fortfährt, nach der Richtung des Pfeiles

in Fig. 2

sich umzudrehen, so veranlassen die excentrischen Scheiben 25

und 26 in Folge ihrer Einwirkung auf die Hebel und anderen oben

beschriebenen Theile folgende Thätigkeit. Das Excentricum 25

hebt während des ersten Viertels seiner Umdrehung die sechs

Translocationsgefäße E bis an den

oberen Theil ihrer Luftbehälter, so daß die oben befindliche

erwärmte Luft verdrängt wird; gleichzeitig damit läßt das andere

Excentricum 26 die sechs Translocationsgefäße D bis auf die Oberfläche x, Fig.

4, des in den unteren Enden der Luftbehälter a, a befindlichen Wassers

herabsteigen, und zwar durch einen Raum, welcher der Hälfte

des von den Gefäßen E zurükgelegten

Raumes gleich kommt. Der Erfolg dieser Bewegungen wird ein

erhöhter Druk auf die Oberfläche des Wassers bei x und ein verminderter Druk auf die

Oberfläche des Wassers bei y seyn;

folglich wird der Treibkolben einen aufwärtsgehenden Hub beginnen. Das fortwährend sich

drehende Excentricum 25 wird darauf während seiner nächsten

Viertelsdrehung den Translocationsgefäßen E an den oberen Enden ihrer Luftbehälter so lange

stationär bleiben, bis der Treibkolben seinen aufwärtsgehenden

Hub beinahe vollendet hat; zugleich steigen vermöge der Gestalt

des Excentricums 26 die anderen Translocationsgefäße D mit der sinkenden Oberfläche des

in ihren Luftbehältern enthaltenen Wassers bis nahe an den Boden

dieser Luftbehälter herab.

Das dritte Viertel des Excentricums 25 entspricht dem ersten

Viertel des Excentricums 26, und das vierte dem zweiten; fahren

daher die excentrischen Scheiben fort sich zu drehen, so nehmen

die Bewegungen eine entgegengesezte Wendung; die

Translocationsgefäße D steigen

nämlich auf die ganze Höhe, zu welcher sie sich erheben lassen,

während die Gefäße E auf die Hälfte

des Hubes niedersteigen; darauf bleiben die Translocationsgefäße

D stationär, während die

Translocationsgefäße E ihren

abwärtssteigenden Hub vollenden. Das Resultat hievon wird die

Umkehrung des Drukes an den entgegengesezten Wasserflächen x und y

seyn, so daß dadurch ein rükgängiger oder

niedersteigender Kolbenhub veranlaßt wird.

Es ist zu bemerken, daß die excentrischen Scheiben 25 und 26 an

ihrer Achse ein wenig vorangestellt werden sollten, d.h. sie

müssen in Beziehung auf den Treibkolben so gerichtet werden, daß

sie die Umkehrung der Bewegungen der Translocationsgefäße ein

wenig vor dem Ende jedes Kolbenhubes beginnen. Die kegelförmigen

Räder 36, 37 und 38 und die Kuppelung 39, mit deren Hülfe das

eine oder das andere der Kegelräder 36 und 37 in das treibende

Rad umgewandelt werden kann, während das andere leer geht, haben

zum Zwek, die Bewegung des Schwungrades umzukehren, ohne die

Bewegung der Maschine rükgängig machen zu müssen. Diese

Uebertragungsart der Bewegung ist bekannt, und bedarf daher

keiner näheren Erläuterung.

Hinsichtlich der Construction der Maschine Fig.

2, 3 und

4 ist

nur noch zu bemerken, daß die Translocationsgefäße D und E,

um die Excentrica von ihrem Gewichte zu befreien, mittelst eines

Paares Ketten 41 und 42 aufgehängt sind. Das untere Ende der

Kette 41 ist an die Hebel 27 und 43 (Fig.

2) und die andere Kette an den Hebel 28 befestigt. Die

oberen Enden dieser Ketten sind an die entgegengesezten Enden

eines um das Centrum 45 (Fig.

4) schwingenden Balanciers befestigt; und um die

verschiedenen Geschwindigkeiten beider oben erwähnter

Abtheilungen der Translocationsgefäße auszugleichen, ist der

Mittelpunkt des Balanciers selbst mittelst eines Bolzens 46 an

Federn 47 (Fig. 2

und 4)

aufgehängt. Diese Federn lassen sich nach Maaßgabe des

Widerstandes durch eine Schraubenmutter 48 adjustiren.

In die Räume zwischen die Translocationsgefäße und Luftbehälter

können nöthigenfalls Windungen oder Bänder von äußerst dünnem

Metall, in Gestalt eines oder mehrerer concentrischer Cylinder,

die aber in den Zeichnungen nicht sichtbar sind, zu dem in

Beziehung auf Fig. 1

oben bereits erwähnten Zwek eingesezt werden. Bei Maschinen, in

welchen die durch die Luftbehälter selbst dargebotenen

Oberflächen bedeutend sind, wie die Construction Fig.

2, 3 und

4

darthut, findet man es im Allgemeinen nicht nöthig, diese

Methode in Anwendung zu bringen, d.h. die Oberfläche zur

Aufnahme der Wärme aus der zwischen den erwärmenden und

condensirenden Enden des Apparates strömenden Luft zu

vergrößern.

In den Figuren

5, 6,

7 und

8 habe

ich eine andere Constructionsmethode einer Maschine nach dem

ersten Theile der erwähnten Verbesserungen dargestellt. Fig. 5 ist ein Durchschnitt, Fig. 6

eine Frontansicht; Fig. 7

ein Grundriß und Fig. 8

der separate Grundriß eines besonderen Theiles. Die Maschine

ist, wie die oben beschriebene, doppeltwirkend, d.h. sie besizt

zwei nach entgegengesezten Richtungen wirkende Luft- und

Verdrängungsbehälter (Fig.

6), die übrigens hinsichtlich ihrer Construction ganz

symmetrisch sind. Jeder der beiden Luftbehälter ist aus zwei

Behältern zusammengesezt, nämlich 1) aus einem gußeisernen

Cylinder a, a, dessen oberer Theil

kegelförmig ist (Fig.

5), und dessen unterer Theil einen Cylinder vom

Durchmesser des unteren Kegelendes bildet; 2) aus einem eisernen

Cylinder b, b, welcher an seinem

oberen Ende mit dem Behälter a

luftdicht vernietet ist. An das untere Ende dieses Cylinders b ist ein Rand angenietet, der zur

Befestigung desselben auf die obere Platte c, c eines starken gußeisernen

Behälters C, C, Fig. 5

und 6,

dient.

Der Zwischenraum 3 zwischen dem Behälter a, a und seinem äußeren Cylinder b (Fig.

5) bildet die Luftkammer und ist, wie man aus der

Abbildung ersieht, einem Theil seiner Länge nach cylindrisch,

dem übrigen Theil nach kegelförmig. In diesen Zwischenraum ist

der in entsprechender Form und Dimension ausgeführte

Translocationsbehälter d, e

eingelassen. Dieser kann aus dünnem, inwendig durch kreisrunde

Platten verstärktem Kupfer verfertigt werden; leztere dienen

zugleich dazu, die im Innern der Translocationsgefäße enthaltene

Luft in getrennten Schichten zu erhalten und sie dadurch zu

einem schlechteren Wärmeleiter zu machen. Zur Erreichung einer

richtigen Auf- und Niederbewegung der

Translocationsgefäße sind an den cylindrischen Theil des inneren

Behälters a, a zwei messingene Hälse

g, g, g, g befestigt.

An den Boden jedes Translocationsgefäßes sind zwei starke,

winkelig abgebogene Stangen h, h

befestigt, welche die aufrechten Stangen i, i tragen. Mit den oberen Enden der lezteren sind

die Ketten l, l verbunden, welche

die Bogen der um die Achsen n, n

sich drehenden Arme umfassen. Die Achsen ruhen in Lagern, die an

die Balken 2, 2 befestigt sind. 4 ist die Achse der

nebeneinander liegenden excentrischen Scheiben o, p. Von jedem der seitwärts an der

Maschine liegenden Arme m geht ein

gebogener Arm oder eine starke Feder q, an deren Ende eine Rolle r angebracht ist, abwärts; diese Rolle läuft in der

Rinne des entsprechenden Excentricums. In Folge dieser

Hängevorrichtung balanciren sich demnach die beiden

Translocationsbehälter gegenseitig, wenn nicht etwa ein größerer

Druk an dem einen als an dem anderen ihr Gleichgewicht stört.

Daher sind die excentrischen Scheiben keiner bedeutenden

Friction von Seiten des Gewichts der Translocationsgefäße

ausgesezt. Sollte man es indessen wünschenswerth finden, auch

den geringsten Einfluß dieses Gewichts der Translocationsgefäße

zu neutralisiren, so kann man die Arme m,

m noch durch Gegengewichte balanciren, welche an den

Enden der auf den Achsen n, n

sizenden Hebel angebracht sind, wie die punktirten Linien Fig. 6 andeuten.

Rost und Ofen sind bei s, t sichtbar.

Der Ofen wird durch die kegelförmige Mündung des inneren

Behälters a, a gebildet. Das

Brennmaterial kommt in eine bewegliche kegelförmige Feuerkammer

s, deren ganzer unterer Theil

und deren Boden einen offenen Rost bildet, durch welchen die

durch den cylindrischen Eingang a

von Unten einströmende atmosphärische Luft freien Zutritt zu dem

in der Feuerkammer befindlichen Brennmaterial erlangt. Von da

steigt die Luft in den Ofen und tritt, die konischen Seiten

desselben erhizend, durch die gebogenen Röhren u, v in den äußeren Mantel 6, 6 des

oberen Luftbehälterendes; nachdem sie rings um den lezteren

circulirt hat, strömt sie durch die Röhren v, w in den Schornstein.

Zwischen dem Cylinder b und den

Translocationsgefäßen sind zu dem oben mit Bezug auf die

Maschinen Fig.

1, 2,

3 und

4

bezeichneten Zweke einer oder mehrere Cylinder von dünnem

Metall, oder von Drahtgewebe z, z,

Fig.

5, eingesezt. Bei einer Maschine vorliegender Construction

wird es im Allgemeinen rathsam seyn, dieselben einzuführen.

Ueber die Ofenmündung kommt ein in den Abbildungen nicht

dargestellter Dekel mit einer passenden Feuerthür, um die

Feuerkammer mit Brennmaterial zu versehen. Die zwei Behälter C, C, in welchen die Stangen i auf- und niedergleiten,

dienen zugleich als Communicationscisternen, um eine

hydraulische Verbindung zwischen den Luftbehältern und den

Treibkolben der Maschine in dem Cylinder 6, Fig.

6, herzustellen.

Die beiden zu jedem Luftbehälter gehörigen Cisternen stehen zu

dem Ende vermittelst einer gewöhnlichen Röhre D (Fig.

5) mit einer anderen Röhre E,

F in Communication. Eine der Röhren E, F communicirt mit dem oberen

Theile des Cylinders 6 oberhalb des Kolbens, und die andere mit

dem unteren Theile des Cylinders. y,

y, Fig.

5, ist der an die untere Seite der

Translocationsbehältnisse befestigte Apparat von dünnen Platten,

um die Abkühlung durch den condensirenden Theil des

Luftbehälters zu befördern.

Die Thätigkeit der Maschine Fig.

5, 6,

7 und

8 ist

dem Principe nach dieselbe, wie die der Maschinen Fig. 1, 2,

3 und

4. Die

wiederkehrende Bewegung des Kolbens im Treibcylinder 6 hängt von

dem wechselnden Steigen und Sinken der Translocationsgefäße Fig. 6 ab, wodurch der Luftraum 3 eines jeden Gefäßes

abwechselnd von heißer Luft im Zustande der Expansion und kalter

Luft im Zustande der Contraction erfüllt wird; so findet

wechselweise ein gegebener Druk auf die Oberfläche des Wassers

am Boden des einen Behälters (Fig.

6) statt, während über der im entgegengesezten

Luftbehälter befindlichen Wassersäule eine Verminderung des

Druks sich zeigt, und so umgekehrt. Das wechselnde Steigen und

Sinken der Translocationsgefäße wird, nachdem einmal die

Maschine aus freier Hand in Gang gesezt worden ist, durch die

Rotation der Welle 4 und der an derselben sizenden excentrischen

Scheiben bewirkt, indem leztere die Arme q und m, und durch deren

Vermittelung auch die Ketten l, die

Stangen i und die gebogenen Arme h in Thätigkeit sezen. Zum Anlassen

der Maschine dienen die Kurbelgriffe 8, welche mit Hülfe der

Stifte 9 an die Enden der Hebelarme m befestigt sind.

Es ist noch zu bemerken, daß in der Gegend 12, Fig.

6, Federn angebracht sind, gegen welche die an den Hebeln

m befindlichen Stifte

anschlagen, wenn die Bewegung der Maschine in Folge eines zu

starken Luftdruks oder aus einer sonstigen Ursache zu gewaltsam

werden sollte.

Die Hervorragungen und kreisförmigen Theile der excentrischen

Räder o, p müssen mit Rüksicht auf

die Größe der Expansion der Luft oder des Gases, womit die

Maschine arbeiten soll, ausgeführt werden. Auch muß man bei der

Ausführung solcher Excentrica im Auge behalten, daß jedes

Translocationsgefäß beim Rükwege rasch steigen und

dann so lange stationär bleiben muß, bis das andere

Translocationsgefäß seinen tiefsten Stand erreicht, oder mit

anderen Worten, bis der Treibkolben seinen Hub beinahe vollendet

hat, und daß es seine Bewegung umkehren muß um Weniges, bevor

der Kolben seinen rükgängigen Hub beginnt.

Das Herabbiegen der Arme h in die

Cisternen C, C und das Aufhängen der

Translocationsbehälter mittelst der durch Stopfbüchsen (Fig. 5) aufwärts gehenden Stangen i hat den Zwek, wenn die Maschine

durch Luft oder Gas von höherem als atmosphärischen Druk

betrieben wird, Vortheil zu schöpfen aus der Differenz des Druks

auf die Stange i in der Cisterne

(welche, da sie mit dem Luftbehälter in Verbindung steht,

demselben inneren Druk, wie der Luftbehälter selbst ausgesezt

ist) und des Druks da, wo die Stange nur den atmosphärischen

Druk auszuhalten hat. Gibt man den besagten Stangen einen

hinreichend großen Querschnitt, so kann man sie so einrichten,

daß sie das Gewicht der Translocationsgefäße je nach Verlangen,

ganz oder beinahe ganz balanciren. Auf gleiche Weise können die

Stangen i, i auch dazu eingerichtet

werden, die Dienste von Sicherheitsventilen zu leisten, indem

sie dem Niedersteigen der Translocationsgefäße Einhalt thun, und

so der Erhizung und Ausdehnung der Luft vorbeugen, wenn etwa das

Maximum des Druks, für welches die Maschine berechnet ist,

einmal überschritten werden sollte.

Demgemäß müssen die Durchmesser der Stangen i so beschaffen seyn, daß der auf

dieselben wirkende Druk beim gewöhnlichen Gang der Maschine die

Translocationsgefäße nicht ganz balancirt. Sollte aber die

vorgeschriebene Gränze des Druks, wofür die Maschine berechnet

ist, in der Cisterne C überschritten

werden, so müssen die Stangen i mit

einer solchen Kraft aufwärts gedrükt werden, daß sie die

Translocationsgefäße in der Höhe erhalten, und dadurch die

Translocation der kalten Luft nach der erhizten Stelle der

Luftbehälter verhindern.

In Fig. 9

und 10

habe ich ein anderes den erwähnten Verbesserungen sich

anschließendes Constructionsverfahren einer Maschine

dargestellt. Es ist zwar nur ein Luftbehälter und ein

Translocationsgefäß sichtbar, allein die Maschine soll eine

doppeltwirkende seyn. Ich werde nur die Theile, woraus diese

Maschine besteht, zu beschreiben nöthig haben, indem sie

hinsichtlich ihrer Thätigkeit der zulezt beschriebenen Maschine

ganz analog ist. a, a, b, b bildet

den Luftbehälter; der kegelförmige Theil b, b kommt innerhalb des Cylinders b, b zu liegen, an welchen er

befestigt ist. An das untere Ende des Cylinders b, b ist eine Erweiterung angegossen

(Fig.

9), um den mit dem Translocationsbehälter

verbundenen Hebestangen i, i den

Durchgang durch die Stopfbüchsen 2,2 zu gestatten.

Das Translocationsgefäß besteht aus dem Cylinder D und dem konischen Behälter d. Beide sind aus dünnen Platten

verfertigt, und der Raum zwischen ihnen ist mit einem schlechten

Wärmeleiter ausgefüllt. Der Translocationsbehälter ist auf die

Hälfte seiner Höhe erhoben dargestellt; 3,3 ist der durch die

erwärmte Luft und 4 der durch die abgekühlte Luft erfüllte Raum.

5 ist das Wasser, welches die aus der wechselnden Ausdehnung und

Zusammenziehung der Luft resultirende Kraft mittelst der Röhre

L dem in der vorliegenden

Abbildung nicht sichtbaren Treibkolben eines Cylinders

mittheilt. F ist der an die Röhre

f befestigte Rost. Das Ganze ist

in ein kegelförmiges Behältniß p

eingeschlossen, so daß es leicht herausgenommen werden kann.

Die äußere Luft tritt durch die Röhre f in den Aschenraum g,

steigt durch die Roststangen h in

die Höhe und vertheilt sich von da durch den den Rauchfängen

entsprechenden Raum l, l und die

Röhren m. Leztere führen die erhizte

Luft, nachdem sie dieselbe rings um den Mantel n des Luftbehälters geleitet, durch

die Röhre o in den Schornstein. q ist die Thür des Aschenraums, um

denselben zu reinigen, nachdem der Ofen herausgeschafft worden

ist.

Die Bewegung des Translocationsgefäßes D,

d, um die Luft abwechselnd von dem erhizten nach dem

kühlen Raume und vice versa zu

bringen, wird durch excentrische Scheiben erreicht, welche mit

den genannten Behältnissen in Verbindung stehen und von der

Hauptachse der Maschine aus in Thätigkeit gesezt werden; dieß

geschieht durch einen Mechanismus, dessen Einrichtung mit den

oben bereits beschriebenen Maschinen übereinstimmt. 6 ist eine

siebartig durchlöcherte Platte, deren Zwek darauf hinausgeht,

das in dem unteren Theile der Condensatorkammer 5 enthaltene

Wasser aufzunehmen und einige Augenblike zurükzuhalten, wenn

nämlich das Translocationsgefäß sich in dasselbe eingesenkt und

nachher wieder erhoben hat. Diese Einrichtung dient anstatt des

mit Bezug auf die Figuren

1 bis 8

beschriebenen Apparates, um die Abkühlung des condensirenden

Theiles des Behälters zu befördern. Dieser Theil des

Luftbehälters läßt sich dadurch kühl erhalten, daß man ihn auf

die mit Bezug auf die Figuren

1 bis 4

erläuterte Weise mit einer Wassercisterne umgibt, oder daß man

ihn mit irgend einem anderen Behälter in Verbindung bringt.

Fig. 11 stellt eine vierte, die erwähnten

Verbesserungen betreffende Maschinenconstruction dar. Sie ist

wie die bereits beschriebenen Maschinen doppeltwirkend, in der

Abbildung ist jedoch nur einer der

Luft- und Translocationsbehälter sichtbar. Bei dieser

Construction ist die Lage der Theile umgekehrt, d.h. die

Heizkammer befindet sich am Boden, und die Condensationskammer

am Obertheile des Luftbehälters. a, a, a,

a ist der Luftbehälter und D,

d der Translocationsbehälter. Der leztere ist mittelst

einer der Leichtigkeit wegen hohlen Stange 2 und einer Kette 3

an dem Bogen eines Waagebalkens 4 aufgehängt, dessen

entgegengeseztes Ende ein Gegengewicht 5 trägt. An das untere

Ende der Stange 2 ist mit Hülfe einer Schraube und Scheibe eine

Lederschale 6 befestigt, deren Ränder aufwärts gebogen sind, um

zu verhindern, daß von dem Wasser, welches die Kraft der

Maschine dem Treibkolben mittheilt, auch der geringste Theil in

das erwärmte Ende des Luftbehälters herabfließen könne.

F ist der Ofen mit dem Roste. Die

erhizte Luft steigt aus demselben in den kegelförmigen, im

Inneren des Luftbehälters befindlichen Behälter 7, und gelangt

von da an der Oberfläche des Kegels a herab in den Mantel 8, von wo aus sie in den

Schornstein 9 übergeht. Das Wasser, welches mit Hülfe des

Treibkolbens die Kraft der Maschine fortpflanzt, communicirt von

dem Luftbehälter aus durch eine Röhre 10 mit der einen Seite des

Treibkolbens; während das in dem correspondirenden, in der

Abbildung nicht sichtbaren Luftbehälter befindliche Wasser durch

eine andere entsprechende Röhre mit der anderen Seite desselben

Treibkolbens in Communication steht.

Wenn das Translocationsgefäß D, d,

Fig.

11, niedersteigt, während das andere entsprechende,

nicht sichtbare Translocationsgefäß in die Höhe geht, so verläßt

die in der Heizkammer bei 12 befindliche heiße Luft dasselbe

durch die Röhre 13, steigt durch die Röhre 14, und die gebogene

Röhre 15 in die Höhe, nimmt ihren Weg an der Kugel 16 vorbei,

und steigt in das obere Ende oder die Condensationskammer des

Luftbehälters herab, wo sie sich zusammenzieht. Der Luftbehälter

ist folglich voll Luft im Zustande der Contraction, während die

im anderen Luftbehälter der Maschine enthaltene Luft in Folge

der entgegengesezten Thätigkeit seines Translocationsgefäßes

erhizt ist und im Zustande der Expansion sich befindet. Es

findet daher eine Verminderung des Druks an der Oberfläche der

communicirenden Flüssigkeit in dem Behälter a, a und der Röhre 10 statt, während

der Druk an der Oberfläche dieser Flüssigkeit in dem anderen

Luftbehälter der Maschine eine Erhöhung erleidet; der

Treibkolben wird folglich in Bewegung gerathen. Das Spiel ist

ganz dasselbe wie bei der bereits erwähnten Maschine, und bedarf

keiner näheren Beschreibung.

Das Gewicht des Translocationsgefäßes wird durch die Differenz

des Druks auf die Stange 2 innerhalb und außerhalb des

Luftbehälters balancirt, indem man ihre Durchschnittsfläche nach

Maaßgabe des Hauptdruks der benuzten Luft oder Gasart, dem mit

Rüksicht auf die Maschinen, Fig. 5

bis 10,

auseinander gesezten Princip gemäß, ins gehörige Verhältniß

sezt.

Die Kugel 16 hat ein solches Gewicht, daß die Luft bei ihrem

Vorüberströmen dieselbe nicht aus ihrer Stelle verrükt; dagegen

verhindert sie den Zutritt des die Kraft der Maschine

übertragenden Wassers in die Röhre 14 dadurch, daß sie durch den

Druk des Wassers selbst den Durchgang verschließt. Die Röhre 14

ist mit concentrischen Röhren oder mit sehr dünnen

Metallwindungen ausgefüllt, so daß sie der Luft freien Durchgang

von einem Luftcylinder zum anderen gestattet, und zugleich zur

Aufnahme der heißen Luft, so wie diese zwischen dem erhizten und

condensirenden Theile des Luftbehälters durchströmt, eine große

Oberfläche darbietet.

Bei sämmtlichen oben beschriebenen Maschinen wurden die Lufträume

und ihre Temperaturen so angenommen, daß die Differenz des

Raumes, welchen die Luft im Zustande der größten Ausdehnung und

Zusammenziehung einnimmt, gleich ist dem bei jedem Kolbenhube

verdrängten Wasservolumen. Es wird indessen hie und da

wünschenswerth, dem Luftraume ein solches Verhältniß zu geben

und die zum Betrieb der Maschine angewandte Wärme so zu

reguliren, daß am Ende jedes Kolbenhubes ein gewisser Luftdruk

stattfindet, welcher in dem einem solchen Kolbenhub

entsprechenden Luftcylinder nicht verwendet wird. Um einen

solchen Ueberschuß an Druk nicht zu vergeuden, stelle ich mit

Hülfe einer Röhre eine Communication zwischen den Theilen der

beiden Luftbehälter her; diese Röhre ist mit einem Hahn oder

Ventile versehen, welches durch einen passenden, von der

Maschine aus in Bewegung gesezten Mechanismus ein wenig vor dem

Bewegungswechsel beider Translocationsbehälter sich öffnet, so

daß der Ueberschuß an erhizter Luft aus dem betreffenden

Luftbehälter in einen anderen übergehen kann, wo er zur

Erzeugung des nächsten Hubes sich verwenden läßt. Ich hielt es

nicht für nöthig, diese Communicationsröhre und den Mechanismus

zum Oeffnen und Schließen des Ventils in der Abbildung näher

anzugeben, indem das Verfahren ihn anzubringen aus der

vorhergehenden Beschreibung hinreichend verständlich seyn

wird.

Ich habe nun nur noch einige allgemeine Bemerkungen in Betreff

aller solcher Constructionen und Modificationen ihrer Form

beizufügen, welche sich der ihren Bau unternehmende Ingenieur zu

Nuze machen mag. Was erstlich die zu verwendende Luft oder

Gasart betrifft, so kann man sich der gewöhnlichen

atmosphärischen Luft oder irgend eines bekannten Gases

bedienen, welches die Eigenschaft besizt, sich durch die Wärme

bedeutend auszudehnen, und unter dem bei den in Rede stehenden

Maschinen stattfindenden Druke nicht die flüssige Form

anzunehmen; man kann dieselbe anwenden unter einem Druk, welcher

den der Atmosphäre nicht übersteigt, oder unter einem Druk

mehrerer Atmosphären; in diesem Falle müssen geeignete

Drukpumpen mit den Luft- oder Gasbehältern in Verbindung

gebracht werden, welche die Luft oder das Gas in einem Zustande

der Compression in die Maschine drüken.

Was die eigenthümlichen, den Translocationsbehältern zu gebenden

Bewegungen betrifft, so müssen die von dem Maschinenbauer

gewählten Excentrica oder sonstigen Mechanismen zum Heben und

Senken jener Behälter so angeordnet seyn, daß sie dieselben so

rasch, als es, ohne einen Stoß zu veranlassen, angeht, heben,

dann so lange stationär lassen, bis der Treibkolben seinen Hub

beinahe vollendet hat. Was endlich die zur Transmission der

Maschinenthätigkeit zu verwendende Flüssigkeit anbelangt, so

kann dieselbe Wasser oder Oehl, oder irgend eine andere

Flüssigkeit seyn, welche hinreichend flüssig ist, und denselben

oder beinahe denselben Grad der Compressibilität wie das Wasser

besizt. Es versteht sich ferner, daß zur Uebertragung der

Bewegung von der Flüssigkeit auf den Umtriebsmechanismus

verschiedene Constructionen der mechanischen Theile angewendet

werden können.

Nachdem ich somit die durch Luft oder andere Gasarten in Betrieb

zu sezenden Maschinen beschrieben habe, erkläre ich als den

ersten Theil der in Rede stehenden Verbesserungen die Verbindung

von Luft- und Gasbehältern und Translocationsgefäßen,

deren Eigenschaften oben auseinander gesezt wurden, mit einem

Mechanismus oder Apparat, worin Wasser oder eine andere ähnliche

Flüssigkeit das Mittel abgibt, die aus der Differenz zwischen

dem Druk der heißen und kalten Luft hervorgehende Bewegung

fortzupflanzen. Auf die Theile der genannten Combination einzeln

betrachtet begründe ich dagegen keine Ansprüche.

Als einen weiteren Theil meiner Verbesserungen erkläre ich die

Verbindungsmethode der Luftbehälter durch einen in geeigneten

Intervallen zu öffnenden Weg, so daß der in dem einen

Luftbehälter etwa entstehende, nicht verwendete Luftdruk auf den

anderen Behälter sich übertragen läßt. Ich nehme ferner das

Verfahren in Anspruch, in den Raum, durch welchen die Luft

rük- und vorwärts strömt, zwischen den Erhizungs-

und Condensirungsenden der Luftbehälter metallische Oberflächen

anzubringen.

Meine Ansprüche beziehen sich endlich noch auf die Aufhängung und

Balancirung der Translocationsgefäße, wonach das eine Ende der

Stange, woran diese Gefäße aufgehängt sind, demselben Druk, wie

das Innere der Luftbehälter ausgesezt ist, während auf dem

anderen Ende derselben nur der Druk der äußeren Luft lastet.

Tafeln