| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich Joshua Taylor Beale, Ingenieur zu East Greenwich in der Grafschaft Kent, am 10. Julius 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 81, Jahrgang 1841, Nr. LXIII., S. 262 |

| Download: | XML |

LXIII.

Verbesserungen an

Dampfmaschinen, worauf sich Joshua Taylor Beale,

Ingenieur zu East Greenwich in der Grafschaft

Kent, am 10. Julius 1840

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions. Mai 1841, S.

257.

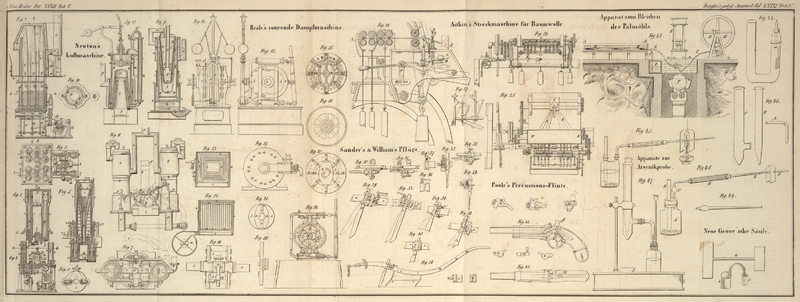

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Beale's verbesserte Dampfmaschine.

Meine Verbesserungen beziehen sich auf die rotirende Dampfmaschine und sind insbesondere für die

Zweke der Locomotion auf gewöhnlichen Straßen anwendbar. Der

leichte und compacte Bau des Apparates wird aus nachstehender

Beschreibung und den beigegebenen Zeichnungen deutlich

werden.

Fig. 12 ist eine Seitenansicht und Fig.

13 eine Endansicht der Maschine.

Fig. 14 ist ein senkrechter Längendurchschnitt der

Dampfkammer mit ihren Schiebventilen u.s.w., wobei die im

Centrum der ersteren thätigen Theile im Aufriß dargestellt sind.

A, A ist die Dampfkammer, in

welche der Dampf eingelassen wird, um die Kolben oder Schieber

B, 1 bis 8, so wie sie

abwechselnd in die für die Einwirkung des Dampfdruks geeignete

Stellung gelangen, in Thätigkeit zu sezen. C, C sind zwei im Innern der Kammer

A mittelst Bolzen befestigte

excentrische Scheiben, welche so gestaltet sind, daß die über

ihre Ränder hinweggleitenden Kolben oder Schieber mit ihren

Kanten ziemlich dicht an die innere Fläche der Kammer schließen.

D ist eine auf der Welle L festsizende Trommel mit besonderen

Schlizen, worin die Kolben oder Schieber gleiten, wenn sie in

Thätigkeit sind. E, E* sind die

Wege, durch welche der Dampf in die Kammer tritt, und F, F* die Wege, durch die er die

Kammer verläßt, nachdem er auf die Schieber

seinen Druk ausgeübt. Die ersteren dieser Wege stehen mit der

Dampfröhre G, die lezteren mit der

Röhre I durch die Ventile H und K

in Verbindung. M ist ein um N drehbarer Hebel, mit dessen Hülfe

die Bewegung umgekehrt werden kann. Wenn man nun den Dampf durch

die Inductionswege E, E* einströmen

läßt, so nöthigt sein unmittelbar auf die Kolben oder Schieber

wirkender Druk dieselben, nach der durch Pfeile angedeuteten

Richtung sich fortzubewegen. Es ist daher einleuchtend, daß ein

beständiger, auf die Schieber B, 1

bis 8 einwirkender Dampfstrom von hinreichender Dichtigkeit,

eine continuelle Bewegung zur Folge hat. Um indessen die

Schieber in ziemlich dichtem Schluß mit der inneren Fläche der

Kammer zu erhalten, leite ich noch Dampf, und zwar von höherem

Druke als der außerhalb der Trommel B thätige, in das Centrum; indem dieser gegen die

inneren Kanten der Schieber drükt, veranlaßt er die leztern

während ihrer Bewegung stets der inneren Form der Kammer dicht

anschließend zu folgen. Die Schieber sind des dampfdichten

Schlusses wegen mit einer Metallliederung versehen.

Ich gehe nun zur Beschreibung der einfachen Einrichtung über, mit

welcher die Bewegung der Maschine sich umkehren läßt. Wenn die

Zugänge E, E* offen sind, so daß der

Dampf durch dieselben einströmen kann, so erfolgt die Bewegung

der Welle nach der Richtung der Pfeile; wird aber der Handgriff

am Ende des Hebels M auswärts

gezogen, so bewegt sich das entgegengesezte Ende dieses Hebels

nach Innen. Daher öffnen sich in Folge der zwischen jedem Ende

dieses Hebels und den Schiebventilen H und K mittelst der

Stangen Q hergestellten Verbindung,

nunmehr die Canäle F, F* dem

einströmenden Dampf, während die Canäle E, E* dem aus der Maschine entweichenden Dampf als

Ausweg dienen. Die Bewegung ist somit in die entgegengesezte

verwandelt.

Mit Bezug auf obige Figuren habe ich die Maschine als stationären

Apparat dargestellt. In diesem Falle ist sie, wie man sieht, mit

Hülfe von Rippen c, c, deren Fuß

durch Bolzen mit den Enden der Kammer in fester Verbindung

steht, auf ein Fundament befestigt. Soll die Erfindung auf eine

Locomotive oder auf eine Marine-Dampfmaschine in

Anwendung kommen, so schraubt man an die Kammer A, um die Drehung derselben zu

verhüten, eine Stange.

Ich gehe nun zur Beschreibung einer Modification dieser Maschine

über. Fig.

15 ist ein Verticaldurchschnitt, Fig.

16 eine Seitenansicht und Fig.

17 eine Endansicht derselben. A ist der Cylinder, auf welchem zur Aufnahme von 8

Kolben oder Schiebern C, 1 bis 8,

eben so viele radiale Vertiefungen B

vertheilt sind. D ist eine auf der

Achse L befestigte elliptische

Scheibe, gegen deren Ränder die Kolben oder

Schieber C angedrükt werden, um für

die Dampfkraft die zum Umtreiben der elliptischen Scheibe

nöthige Gränze zu bilden. Die Maschine arbeitet nun auf folgende

Weise. Gesezt, der Dampf ströme durch die Oeffnungen bei E, E* ein, so kommt die elliptische

Scheibe D, da die Schieber C in steter Berührung mit derselben

stehen, nach der durch Pfeile bezeichneten Richtung in Rotation,

und theilt diese Bewegung der Welle L mit.

Fig. 18 stellt eine der Endplatten des Cylinders A dar, worin sich eine kreisförmige

Rinne befindet. In diese Rinne wird durch eine Röhre H, Fig.

16, von dem Dampfkessel oder der Dampfzuführungsröhre

aus ein Dampfstrom von höherer Spannung, als der in den

mittleren Theil des Cylinders einströmende, geleitet. Indem

dieser Dampfstrom gegen die äußeren Kanten der Schieber drükt,

erhält er sie mit der der elliptischen Scheibe in engem

Contact.

Fig. 19 gibt eine Randansicht der Fig.

18 in der Frontansicht dargestellten Endplatte, wobei

einer der Dampfcanäle sichtbar ist. Um die Rotation der

elliptischen Scheibe D umzukehren,

darf man nur eine an dem Schiebventil befestigte Stange

herausziehen, um für den Dampf die Eingänge in Ausgänge zu

verwandeln, und vice versa. Fig. 20 zeigt die Maschine in der Frontansicht, wobei

die äußere Platte abgenommen ist.

Fig. 21 stellt die Metallliederung dar, wodurch der

dampfdichte Schluß der elliptischen Scheibe erreicht wird. Sie

besteht aus einem in jedes Ende der Scheibe eingelegten und über

ihre ganze Breite sich erstrekenden Metallstük m, welches durch eine kleine Feder

gegen den inneren Umfang des Cylinders angepreßt wird. Außerdem

sind noch vier Schienen n in die an

den Enden der Stüke m befindlichen

Vertiefungen eingelassen, welche gleichfalls durch eine kleine

Feder gegen die Endplatten des Cylinders A angedrükt werden. In diejenigen Theile sämmtlicher

Stüke n, welche in das Stük m eingelassen sind, sind

Vertiefungen eingeschnitten; in diese Vertiefungen kommen

Metallstüke zu liegen, welche durch Federn in den von den Stüken

n in Folge ihrer Thätigkeit

hinterlassenen Raum gedrängt werden. Um die Cylinderenden gegen

das Bersten in Folge des Dampfdruks zu sichern, dürften auch in

diesem Falle Verstärkungsrippen gute Dienste leisten. Ich habe

noch zu bemerken, daß alle diese Maschinen, wenn sie nur nach

einer Richtung wirken sollen,

einfacher herzustellen sind, wie jeder competente Mechaniker

einsehen wird.

Meine Verbesserung am Dampfkessel besteht in einer langen

gewundenen Röhre, welche eine Art Kammer bildet, worin das Feuer

brennt. In das eine Ende derselben wird das Wasser eingepumpt,

und ihr anderes, mit der Maschine in Verbindung stehendes Ende

wird den Wirkungen des Feuers ausgesezt, welches sofort das

durch die Röhre strömende Wasser in Dampf verwandelt.

Fig. 22 zeigt einen Längendurchschnitt der gewundenen

Röhre mit ihrem Mantel, und

Fig. 23 eine Frontansicht derselben mit

hinweggenommenem Mantel, um die Einrichtung deutlich zu machen.

a ist der Mantel, b die Röhre. Die unteren und oberen

Theile der Windung bilden eine Anzahl dünner Stangen, welche

durch Stifte, die an den Seitenwänden des Mantels befestigt

sind, auseinander gehalten werden. c

ist der Aschenfall. d stellt

denjenigen Theil der Windung dar, von welchem aus der

Dampfkessel mit Wasser gespeist wird. Lezteres geschieht

anfänglich mittelst einer Handpumpe; sobald indessen die

Maschine in vollem Gang ist, kommen die mit derselben in

Verbindung stehenden Speisungspumpen in Thätigkeit und liefern

den Wasserzufluß. Das mit einem Hahn f versehene Seitenrohr e

dient dazu, den Wasserzufluß zu reguliren. Dieses Seitenrohr

leitet den Ausfluß des Wassers in einen an der äußeren

Kesselwand befestigten Trichter g,

mit welchem eine Röhre in Verbindung steht, um das überflüssige

Wasser in das Reservoir zurükzuführen. Die Regulirung des

Wasserzuflusses kann übrigens auch selbstthätig gemacht werden.

m ist das Gebläse; es besteht

aus einem Ventilator, welcher in einem cylindrischen Gehäuse um

seine Achse sich dreht. n ist ein

mit einem Hebel versehenes Drosselventil, womit der

Maschinenwärter den Zug des Feuers aus freier Hand zu reguliren

im Stande ist. Das Drosselventil und die Thüren des Aschenfalls

sind so eingesezt, daß der Zug im erforderlichen Falle beinahe

ganz gehemmt und das Feuer in sehr kurzer Zeit gedämpft werden

kann. Auf solche Weise erlangt der Aufseher hinreichende Gewalt

über das Feuer.

Den Zustand des Dampfes prüfe ich dadurch, daß ich ein wenig Oehl

in die Dampfröhre gieße. Bei einem hohen Hizgrad gibt alsdann

der Dampf Rauch von sich, welches beweist, daß das Feuer zu

stark, oder daß nicht genug Wasser in die Röhre gepumpt ist. Zum

Speisen des Dampfkessels nehme ich Wasser, welches mit einer

gewissen Quantität Kalkwasser versezt worden ist; ich füge

nämlich so lange Kalkwasser hinzu, bis das Wasser leicht

alkalinisch wird, aber nicht weiter – ein Verfahren,

welches darauf beruht, daß man durch Sättigung der in dem

gewöhnlichen Wasser enthaltenen freien Kohlensäure und in Folge

hievon der Fällung des Erdsalzes (kohlensauren Kalks) die

Incrustation und das Versprizen (priming) in hohem Grade beseitigen kann. Dieser

Uebelstand verursacht insbesondere bei

Locomotiv-Dampfkesseln ernstlichen Schaden, indem leztere

mehr als andere jenem Versprizen des Wassers ausgesezt sind,

d.h. indem mit dem Dampfe zugleich eine ziemliche

Quantität Wasser fortgerissen wird. In diesem Falle sind die von

dem Wasser abgesezten erdigen Salze, wovon ein Theil durch das

Innere der Maschine geweht wird, griesiger Natur.

Wird in einem Kessel gewöhnliches Wasser erwärmt, so wird ein

Theil der freien Kohlensäure vor dem Sieden entbunden; indem

sich diese in Gestalt unzähliger Gasbläschen an den Seitenwänden

des Kessels ansezt, hindert sie eine vollständige Berührung des

Wassers mit dem Kessel. Das Wasser wird also in einer

ausgedehnten Fläche so lange von dem Metalle entfernt gehalten,

bis das Gas durch die Hize verdrängt worden ist. Kommt nun

endlich das Wasser mit dem erhizten Metalle in Berührung, so

erfolgt eine äußerst rasche Dampfentwikelung, verbunden mit

einem plözlichen Aufwallen des Wassers und einer Abkühlung des

Kessels, woraus eine Explosion hervorgehen kann. Die Reinigung

des Wassers mit gebranntem Kalk beseitigt, wie ich finde, zum

großen Theil diese Uebelstände, hält Kessel, Cylinder,

Schiebventile, Kolben u.s.w. in weit besserem Zustande und hat

daher hinsichtlich der Abnüzung und des Brennmaterials eine

Ersparniß zur Folge.

Nachdem ich somit meine Verbesserungen an Dampfmaschinen

beschrieben habe, bemerke ich, daß ich nicht beabsichtige, mich

auf die Form und Anordnung der Theile genau so wie ich sie

beschrieben habe, zu beschränken, indem z.B. mit der Anzahl der

Kolben oder Schiebventile, oder der Röhrenwindungen in dem

Kessel Veränderungen vorgenommen werden können. Als meine

Erfindung nehme ich in Anspruch: 1) die hauptsächliche

Verbindung und Anordnung sämmtlicher in den Abbildungen

dargestellter und in meiner Specification beschriebener Theile;

2) die Anwendung einer Stange, neben welcher kein Gestell und

keine weitere Unterlage, als die mit der Welle in Verbindung

stehende, erforderlich ist; 3) die Anbringung des Dampfkessels

da, wo große Leichtigkeit von Belang und auf ökonomische

Verhältnisse Rüksicht zu nehmen ist, wie z.B. bei Dampfwagen für

gewöhnliche Straßen; 4) die Anwendung des Kalks in dem oben

näher erläuterten Sinne.

Tafeln