| Titel: | Entfärbung und neue Anwendung des Palmöhls; von Hrn. Payen. |

| Fundstelle: | Band 81, Jahrgang 1841, Nr. LXXII., S. 302 |

| Download: | XML |

LXXII.

Entfärbung und neue Anwendung

des Palmöhls; von Hrn. Payen.

Aus den Annales de

Chimie et de Physique. Mai 1841, S.

53.

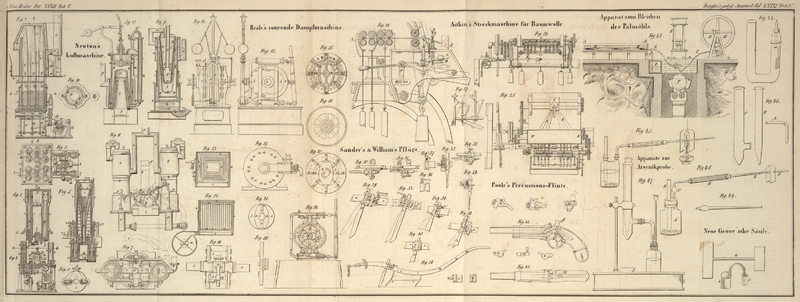

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Payen, Entfärbung und neue Anwendung des

Palmöhls.

Bekanntlich wird diese fette, butterartige, orangefarbige

Substanz, welche einen eigenthümlichen aromatischen Geruch

besizt, aus der Frucht eines in den afrikanischen Tropenländern

wachsenden Palmbaums, Elais

guiënensis (von ἐλαια, Oehlbaum),

gewonnen; durch die Versuche der HHrn. Pelouze, Boudet und Fremy

haben wir sie in chemischer Hinsicht kennen gelernt. Das Palmöhl

bildet an den afrikanischen Küsten einen bedeutenden

Handelsartikel. England allein erhielt davon im Jahre 1836

17,500,000 Kilogr. durch 87 Schiffe, welche je 200 Tonnen

geladen hatten, zugeführt; bisher wurde es vorzüglich zu Seife,

welcher es seine Farbe und seinen eigenthümlichen Geruch

mittheilt, verarbeitet.

Diese Seife ist durch ihre Eigenschaften von den weißen und

marmorirten Seifen, wie man sie in Frankreich gewohnt ist, so

verschieden, daß der Fabrication dieser gelben Seife in

Frankreich keine Ausdehnung gegeben werden konnte; im J. 1836

belief sich die Consumtion des Palmöhls nur auf 86,000 Kilogr.;

sie stieg zwar im Jahre 1838 auf 332,500 Kilogr.; ging aber 1839

wieder auf 193,700 Kilogr. zurük, was kaum ein halbes Procent

der in unsern Seifenfabriken verarbeiteten Fettstoffe ausmacht;

und dennoch ist das Palmöhl sehr leicht zur Bereitung guter

Seifen anwendbar, welche vielleicht nur zu hart dadurch

werden.

Ein neues Mittel, welches in England schon mit gutem Erfolg

angewandt wurde, macht mehrere Mängel des Palmöhls verschwinden;

und dasselbe wird dadurch neuer Anwendungen fähig. Ich verdanke

der Güte des Hrn. Spence, eines

ausgezeichneten englischen Fabrikanten, die ersten Hinweisungen

zu diesem Verfahren, und habe mich sogleich bemüht, durch

Versuche die Bedingungen des guten Erfolgs zu ermitteln. Es ist

mir also ein Leichtes, die Operation und den,

übrigens einfachen, Apparat so zu beschreiben, wie sie im Großen

auszuführen sind.

Man bringt in der freien Luft, in der Nähe eines Dampfkessels F, Fig.

43, mehrere große Behälter von dikem Holze A an, ähnlich den Bottichen der

Bierbrauer, welche sie zum Abkühlen der Bierwürze vor der

Gährung anwenden. Diese Bottiche ruhen auf Unterlagern und haben

ungefähr 30 Centimeter (11 franz. Zoll) Tiefe und eine der Menge

des zu entfärbenden Oehls entsprechende Weite. Eine

schlangenförmige Bleiröhre ist auf dem Boden dieses Reservoirs

angebracht, und steht an einem Ende mit dem Dampfkessel in

Verbindung, so daß man sie nach Belieben mit Dampf anfüllen

kann, während ihr anderes Ende C mit

dem Apparate communicirt, wodurch das verdichtete Wasser in den

Dampfkessel zurükgeleitet wird.

Man füllt diese Bottiche ungefähr 20 Centimeter (7 Zoll) hoch an,

läßt durch Oeffnen eines Hahns Dampf in die Bleiröhre treten und

bringt, während sich das Wasser in den Bottichen erwärmt,

Palmöhl in solcher Quantität hinein, daß es in geschmolzenem

Zustande eine 5 Centimeter (1 Zoll 10 Lin.) dike Lage bilden

kann. Die Temperatur wird so gleichmäßig als möglich auf

80° R. erhalten; diese Temperatur begünstigt die

Einwirkung der Luft und des Lichts; die Entfärbung des Oehls

geht rasch vor sich und ist in zehn bis fünfzehn Stunden

vollendet. Ein Mittel die Temperatur in den Bottichen gehörig zu

reguliren, wäre, in jedem derselben einen doppelten Eintritt des

Dampfes, so wie auch zwei Rükleitungen des Condensationswassers

anzubringen, so daß zwei Circulationen in entgegengesezter

Richtung stattfänden. Eine ziemlich eben so schnelle Einwirkung

bemerkte ich in Gefäßen, welche mit Scheibenglas bedekt waren,

welches jedoch dem Zutritt der freien Luft nicht hinderlich war;

es möchte daher von Nuzen seyn, einem Theile des Verlustes an

Wärme durch Bedeken der Bottiche mit beglasten Rahmen

vorzubeugen.

Es war mit Wahrscheinlichkeit vorauszusehen, daß unter unserm

weniger nebligen Himmel, als dem Londoner, das Licht schneller

einwirken müsse, und wirklich schien mir die zweitägige, allemal

zehn Stunden dauernde Erhizung auf 80° R. stets eben so

wirksam gewesen zu seyn, als die dreitägige in der englischen

Fabrik.

Das entfärbte Oehl behält eine

blaßgelbe Farbe, welche sich beim Erkalten und Erstarren der

Masse ins Graulichweiße umändert. Die so entfärbte Masse wird in

2 bis 3 Kilogr. schwere Stüke zerschnitten, welche man in

Leinenzeug einwikelt und auf die Tafel einer hydraulischen

Presse G in durch Zinkplatten von

einander getrennten Lagen bringt; man preßt anfangs gelinde bei

einer Temperatur von 10–12° R. und läßt dann

die Presse ihre stärkste Kraft erreichen. Man nimmt hierauf die

Tafel ab und bringt die Preßkuchen der festen Säure in eine auf

24° R. erwärmte Trokenstube, wo sie eine zweite, eben so

starke Pressung erfahren und ein dikeres Oehl ausfließen

lassen.

Diese Preßkuchen dienen zur Darstellung einer neuen Art Kerzen;

zu diesem Zwek läßt man sie im Wasser schmelzen, die schwebenden

Körper sich absezen, decantirt und gießt die mit 5 Proc. Wachs

versezte Flüssigkeit in Lichterformen, welche mit geflochtenen

Dochten, ähnlich jenen der Stearinkerzen, versehen sind. Die

durch das Pressen abgetrennten Oehle werden zur Bereitung einer

weißen marmorirten Seife, welche der zweiten Qualität der

Marseiller Seife ähnlich ist, verbraucht.

Ich glaubte, durch einige Ziffern Anhaltspunkte geben zu sollen,

was von den Resultaten dieses neuen Verfahrens zu halten

sey.

Von zwei Mustern des rohen Oehls, dessen Schmelzpunkt 21 bis

24° R. war, und welche ich nach dem Bleichen und

Festwerden einer allmählich zunehmenden starken Pressung

unterwarf, erhielt ich von 100 Gewichtstheilen 30 Theile einer

weißlichen festen Substanz, die etwas zähe, jedoch weniger als

das Wachs, und bei + 39,5° R. schmelzbar war.

Die öhlartige Substanz, welche unter der Presse bei + 12°

R. ausfloß, war flüssig, etwas gelblich, leicht verseifbar und

gab eine weißliche, sehr schwach aromatisch riechende Seife.

Dasselbe Verfahren gab mir bei mehreren anderen Oehlen weniger

befriedigende Resultate. Das Oehl der madia sativa wurde zwar seiner gelben Farbe beraubt,

bekam aber einen ziemlich starken ranzigen Geruch; es war nun

viel leichter zu verseifen und lieferte eine weiße harte Seife,

welche den von der Ranzigkeit des Oehls herrührenden Geruch noch

etwas beibehalten hatte.

Das Leinöhl wurde nur unvollkommen entfärbt.

Das Baumöhl wurde, indem es sich entfärbte, ziemlich stark

ranzig.

Die Entfärbung ging bei allen Versuchen um so langsamer vor sich,

je diker die Oehlschichte war; dieselben Oehle wurden, dem Licht

und einer Temperatur von 80° R. in verschlossenen

Glasgefäßen ausgesezt, nicht merklich entfärbt; das Baumöhl

wurde grün gefärbt.

Gemeiner Fischthran konnte sowohl an der Luft, als in

verschlossenen durchsichtigen Gefäßen durch dieses Mittel weder

von seiner Farbe, noch von seinem widrigen Geruch befreit

werden.

Tafeln