| Titel: | Verbesserungen an Webemaschinen, worauf sich John Davies, Civilingenieur in Manchester, am 7. Okt. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 81, Jahrgang 1841, Nr. CV., S. 411 |

| Download: | XML |

CV.

Verbesserungen an

Webemaschinen, worauf sich John Davies, Civilingenieur

in Manchester, am 7. Okt.

1840 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of

Patent Inventions. Jun. 1841, S.

321.

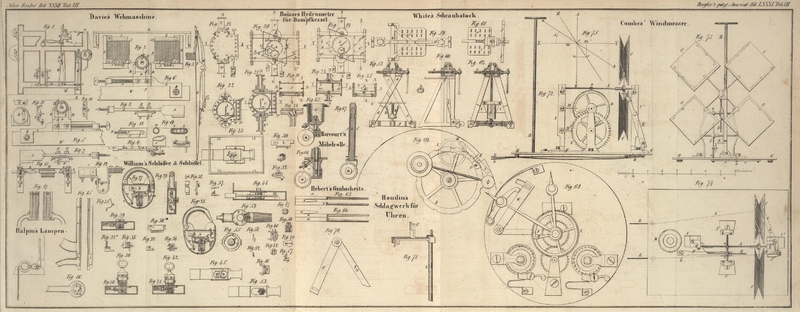

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Davies' Verbesserungen an

Webemaschinen.

Vorliegende Erfindung besteht 1) in einer eigenthümlichen

mechanischen Anordnung, nämlich einem selbstthätigen Spannstok, um den Zeug während der

Operation des Webens ausgespannt, d.h. in einer geeigneten und

gleichförmigen Weite und in einem gleichförmigen relativen

Abstande von dem Rietblatte zu halten, wenn der Eintrag fest

geschlagen wird;

2) in einem Mechanismus zum Aufwinden des sich bildenden Gewebes

auf dem Tuchbaume; dieser Mechanismus hängt ganz von dem durch

das Rietblatt dem Eintrag ertheilten Schlage ab. Sollte der

Einschlagfaden reißen oder ausbleiben, so hört der Tuchbaum

augenbliklich mit dem Aufrollen des Zeugs auf. Bemerkt der Weber

dieses nicht, oder ist er bei einem anderen Stuhle beschäftigt,

so ist es nicht unumgänglich nöthig, den Eintrag sogleich wieder

anzuknüpfen oder durch einen neuen zu ersezen; wenn aber dieses

geschehen ist, so wird der Zeug, selbst ohne eine rükgängige

Bewegung des Tuchbaumes zu erfordern, eben so dicht werden, als

dieses bei der gegenwärtig allgemein üblichen Methode der Fall

ist. Der Hauptzwek der in Rede stehenden Verbesserungen wird

nunmehr dem Sachverständigen einleuchten. Zur näheren

Erläuterung der verschiedenen Anordnungen und Theile des

vorliegenden Mechanismus in Anwendung auf Webestühle wird wohl

nachstehende Beschreibung genügen.

Die Figuren

5 bis 14

stellen die Spannvorrichtung in Anwendung auf den Webeproceß

dar. Gleiche Buchstaben dienen in den Figuren

5 bis 11

überall zur Bezeichnung der entsprechenden Theile.

Fig. 5 und 6

zeigt im Grundrisse den Brustbaum eines Webestuhls mit einem

Paar mittelst zweier Bolzen B, B an

ihn befestigten Spannstöke. A, A

sind zwei fest sizende Vorrichtungen mit Schlizen, durch welche

die beiden Schrauben C, C laufen.

D, D schmiedeiserne Platten,

welche mit Hülfe der Bolzen H, H, H,

H an das verschiebbare Stük P,

P befestigt sind. Diese Bolzen erhalten die Platten in

ihrer Richtung gegen das Riet und gestatten demselben zugleich

jenen Schlizen entlang fortzugleiten. An den entgegengesezten

Enden der Platten D, D sind die

Seiten, wie Fig. 7

und 8

zeigt, übergebogen, so daß sie sich zur Aufnahme der Platten E, E eignen. In die lezteren kommen

die Zakenräder F, F zu liegen,

welche auf dem Bolzen, um den sie sich drehen, durch die kleine,

im Durchschnitt Fig.

10 besser sichtbare Stellschraube m eine sichere Lage erhalten. Um die

Zaken bequem einzusezen, bohrt man Löcher in die Peripherie des

Rades. Sind die Zaken alle ringsherum eingesezt, so legt man das

Rad in eine stählerne Form, und sezt den Radkranz, in welchem

die Zaken vertheilt sind, dem kräftigen Druk einer Presse aus;

dadurch wird der Metallkranz so dicht zusammengepreßt, daß die

Spizen ganz fest an ihren Stellen sizen. Die Räder können aus

weichem Metall, z.B. Messing, Kupfer, Schmiedeisen u.s.w.

bestehen. Die Platten E, E werden

durch einen gewöhnlichen stählernen Federhaken, welcher an der

unteren Seite der oben erwähnten schmiedeisernen Platte

befestigt ist und durch dieselbe in eine in der Platte E befindliche Vertiefung O hineinragt (Fig.

10), in ihrer Lage erhalten; die Platten D, D lassen sich, wie oben bemerkt,

den in der festen Unterlage befindlichen Schlizen entlang

verschieben, und durch die Stellschrauben C, C den verschiedenen Breiten des Tuchs gemäß

adjustiren. An der Vorderseite der Räderplatten E, E, Fig.

5, 6,

7 und

8,

befindet sich eine kleine Hervorragung n,

n, n, über welche das Sahlband des Zeugs sich breitet,

so wie derselbe von dem Rietblatt aus durch die Oeffnung K, K, K, K nach den Zaken des Rades

vorschreitet. Nach der Richtung der Linien y, y, durch die Oeffnung L, L tretend, wendet sich das

Sahlband über den Brustbaum dem Tuchbaume zu. Die Linien R, R stellen den Abstand dar, bis

auf welchen das Riet der Spannstokplatte E, E sich nähern darf, wenn der Eintrag angeschlagen

wird,. So wie das Niet dem Zeuge sich nähert, drängt es die

Platte E, E in die Platten D, D zurük, und schüzt dadurch sich

selbst und den Schüzen vor Beschädigungen. In diesem Falle muß

der Weber die Spannstokplatte wieder in ihre Stelle drüken,

worauf sie durch den sich federnden Haken so lange zurükgehalten

wird, bis sie einen Stoß empfängt, welcher sie in der

erforderlichen Entfernung hält. Damit das Zakenrad an den

Sahlbändern gehörig Halt fasse, braucht man nur die Bolzen H, H, Fig. 5

und 6,

loszuschrauben, und den Platten D, D

eine schiefe Lage gegen das Tuch zu geben, worauf das Zakenrad

nach Maaßgabe des der Platte gegebenen Neigungswinkels das

Sahlband unter größerer oder geringerer Spannung erfaßt. Hat man

die erforderliche schiefe Stellung erlangt, so müssen die Bolzen

H, H fest gestellt werden. Es

ist zu bemerken, daß Fig. 5

und 7 den

linker Hand und Fig. 6

und 8 den

rechter Hand liegenden Spannstok vorstellt.

Fig. 9 ist eine Modification der zulezt erwähnten

Spannstokplatte, welche den Grundriß, Durchschnitt des Rades und

die das Rad bedekende Platte vorstellt. Leztere besizt eine

querüber laufende Oeffnung und eine bei K sichtbare Oeffnung an dem Ende, wo

das Gewebe eintritt. An diejenige Platte, woran das Rad F sich dreht, ist ein Bolzen

gegossen, auf welchem das Nad mit Hülfe der Stellschraube m in sicherer Lage erhalten wird.

Die Zähne oder Zaken sind unter einem Winkel von 45 Graden

eingesezt. Eine andere Art Spannstok ist in Fig.

12, 13

und 14

dargestellt.

Fig. 12 zeigt den Durchschnitt eines Brustbaumes, an

welchen die Feder K, K, K mit der

Expansionsschraube W befestigt ist.

An diese Feder ist mit Hülfe der Schrauben M, M die Platte C befestigt, welche die in Fig. 14 näher dargestellten, mit Stacheln oder Zaken

versehenen Segmente enthält. Die Segmente laufen über zwei Räder

B, B und sind in Gestalt einer

Kette ohne Ende mit einander verbunden, oder irgend an

elastische Substanzen befestigt. Es ist indessen nicht

unumgänglich nöthig, daß die Segmente aneinander gekettet

werden; man kann sie umlaufen lassen, und durch seitwärts längs

der Platten C, C fortlaufende Ränder

D, Fig.

13, in der geeigneten Lage erhalten.

Fig. 13 gibt den Durchschnitt oder die Endansicht der

Platte mit den Rädern B, B und dem

vorspringenden Rande D. X, X sind

die Stacheln, von welchen die Sahlleiste des Gewebes erfaßt

wird. Die Räder B, B sizen an einer

Achse A, A, A, welche rechts und

links für die beiden Sahlbänder des Zeugs an jedem Ende eine

Platte und Segmente mit Stacheln besizt, Fig.

13. In der Mitte des Gewebes befindet sich eine

kleine, mit Kardätschzähnen oder Krempelhäkchen besezte Walze.

R, R stellt die Linie des Zeugs

dar, welcher von dem Rietblatte nach dem Tuchbaume

vorschreitend, in der Mitte mit der Krempelwalze im Contacte

sich befindet; durch dieses Vorschreiten geräth die Achse A, A mit den Rädern und Segmenten

B, B, F, F und den Zaken X, X in Umdrehung. Der

Schraubenbolzen W, Fig.

12, mit dessen Hülfe sich die Feder K, K ausdehnen läßt, dient dazu, den

Abstand der Segmentenplatte C, C von

dem Brustbaume G zu reguliren. Es

ist zu bemerken, daß die Stacheln der Segmente, wodurch das Tuch

bei X, Fig.

13, nach der Richtung der Linie R, R ausgespannt wird, dieser Spannung wegen in einer

krummen Richtung eingesezt sind, wie Fig.

14 zeigt. Sollte der Schüze mit der Segmentenplatte

C, C, Fig.

12, in Berührung kommen, so wird diese gegen den

Brustbaum G hin zurükgedrängt,

wodurch einer Beschädigung des Schüzen und des Rietblattes

vorgebeugt ist. Sobald der Druk aufhört, springt die Feder in

ihre ursprüngliche Lage wieder zurük, was bei der Einrichtung

Fig.

5, 6 und

7

nicht der Fall ist.

Fig. 1 gibt eine Endansicht eines Webestuhls; gleiche

Buchstaben beziehen sich in den Figuren

1, 2,

3 und

4 auf

gleiche Theile.

A bildet die Endansicht der Lade.

B, B, Fig. 1

und 3, ist

ein um einen Stüzpunkt beweglicher, gegen den Obertheil des

Rietes wirkender Hebel. C, C eine

Feder, welche an die Lade G

befestigt ist, und gegen den Stift a

drükt, um den Hebel B, B mit dem

Rietblatt in Berührung zu erhalten. Die Spannung der Feder wird

durch die Schraube b regulirt. Das

untere Ende des Hebels B, B wirkt

auf den Stift D, Fig. 1

und 4,

welcher an der Stange E, E

angebracht ist. Diese Stange wird durch zwei Lager F, F unterstüzt und hat

hinreichenden Spielraum, um der Länge nach hin und her sich zu

bewegen. An derselben Stange ist ein sich federnder Haken H befestigt, welcher in das an der

senkrechten Welle K sizende Sperrrad

J greift. Die Welle K läuft in zwei Lagern L, L. An dem oberen Ende der Welle

K befindet sich eine Schraube

ohne Ende, welche in das am Tuchbaume sizende Stirnrad N greift. Ein an der Daumenwelle R sizender Hebedaumen wirkt auf den

um den Stüzpunkt T sich drehenden

Hebel s, s, welcher die Stange E, E dadurch zurükzieht, daß er

gegen den Stift X anstößt. Das

Rietblatt wird, wie Fig. 2

zeigt, von Scharnieren getragen. f,

f ist ein Theil der Lade, woran die Scharniere e, e mit dem Stük g, g befestigt sind. Das leztere

trägt den Boden des Rietblattes mit den beiden Seitenstüken d, d; die oberen Enden der Stüke d, d sind durch eine Querstange A, A, welche den Obertheil des

Rietblattes fest hält, mit einander verbunden.

Ich gehe nun zu der Art und Weise über, wie dem Tuchbaume von dem

Rietblatt aus die Bewegung mitgetheilt wird. Wenn das Riet den

Eintrag anschlägt, kommt an jedem Ende desselben ein Hebel wie

B, Fig.

3, in Thätigkeit; hieraus folgt deutlich, daß, wenn der

Schlag des Rietblattes erfolgt, der Obertheil des lezteren um

seine Scharniere sich drehend leicht zurükgedrängt wird, und nun

den Hebel B, Fig.

1, gegen den Stift D bewegt.

Die Folge hievon ist, daß die Stange E,

E in schiebende Bewegung kommt und den Federhaken so

weit zurükdrängt, bis er einen Zahn des Sperrrades (Fig. 4) ergreift. Macht nun die Stange E, E mit dem Haken H eine rükgängige Bewegung, so gibt

sie dem Sperrrad eine Drehung; und dieß geschieht, so oft der

Riethebel dieselbe in einen neuen Zahn des Sperrrades eingreifen

läßt. Diese Bewegung theilt sich jedesmal, nachdem das Rietblatt

den Eintrag mit Hülfe des Däumlings R festgeschlagen hat, der Schraubenwelle K und durch diese der Tuchwalze O mit. Hieraus geht hervor, daß,

wenn der Eintrag reißt oder ausbleibt, der dem Riet ertheilte

Schlag nicht hinreichen wird, um den Hebel B, B so weit zu bewegen, daß der

erwähnte Haken einen neuen Zahn des Sperrrades ergreifen kann.

Der Abstand, bis auf welchen das sich federnde Riet, so oft

es den Eintragfaden anschlägt, zurükgeht, läßt sich durch die

Schraube c reguliren. Demnach hängt

das Auftollen des Tuchs auf dem Tuchbaume lediglich von dem

jedesmaligen Einweben des Eintrags ab. Sollte dieser reißen, so

hört das Aufwikeln des Tuchs augenbliklich auf. Folglich ist der

Weber im Stande, das gewobene Fabricat auf ein gleichförmiges

Gewicht und gleichförmige Dichtigkeit zu bringen.

Nachdem ich somit die in Rede stehenden Verbesserungen an

Webemaschinen beschrieben habe, bemerke ich, daß ich auf das in

Fig. 1

und 2

dargestellte sich federnde Rietblatt keinen Anspruch als auf

etwas Neues mache, indem ein solches Riet schon früher in

Verbindung mit dem Garnbaume angewandt wurde, um das Garn

abzuwinden. Aber auf den Tuchbaum, um ein Aufwinden zu erzielen,

wurde ein sich federndes Rietblatt bis jezt noch nicht in

Anwendung gebracht. Als eine neue Erfindung nehme ich in

Anspruch: 1) die oben ins Einzelne beschriebene Anordnung eines

selbstthätigen Spannstoks in Anwendung auf Webestühle, um das

Fabricat während des Webeprocesses in gleichförmiger Weite zu

erhalten;

2) die Anbringung eines Zakenrades in jener adjustirbaren

Stellung mit dem an der Radplatte, Fig. 5

und 6,

hervorspringenden Stük n, über

welches das Sahlband des Tuchs sich legt, so daß die Zaken oder

Spizen dasselbe erfassen können; ferner das Verfahren, den

Spanner mittelst Adjustirbolzen, Fig. 5

und 6,

schief zu richten und der Radplatte in der verschiebbaren

schmiedeisernen Platte eine sichere Stellung zu geben; endlich

die Befestigungsweise der Zaken in dem Rade, indem man den

Radkranz auf die oben erläuterte Weise einem Druk aussezt;

3) die Anordnung der aus Segmenten zusammengesezten

Spannvorrichtung und der mit Krempelhäkchen besezten kleinen

Walze (Fig.

12, 13

und 14).

Dagegen beziehen sich auf die Feder (Fig.

12), womit der Segmenten-Spannstok mit dem

Brustbaume in Verbindung gebracht wird, keine Ansprüche;

4) den in Fig.

1, 2,

3 und

4

dargestellten Mechanismus und die Anbringung eines sich

federnden Rietblattes, wodurch ich eine aufwindende Bewegung in

Anwendung auf den Webestuhl erreiche.

Tafeln