| Titel: | Boisse's Hydrometer für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 81, Jahrgang 1841, Nr. CVI., S. 416 |

| Download: | XML |

CVI.

Boisse's Hydrometer für

Dampfkessel.

Aus den Annales des

mines Bd. XVIII. S. 489 im polytechnischen

Centralblatt, 1841, Nr. 47.

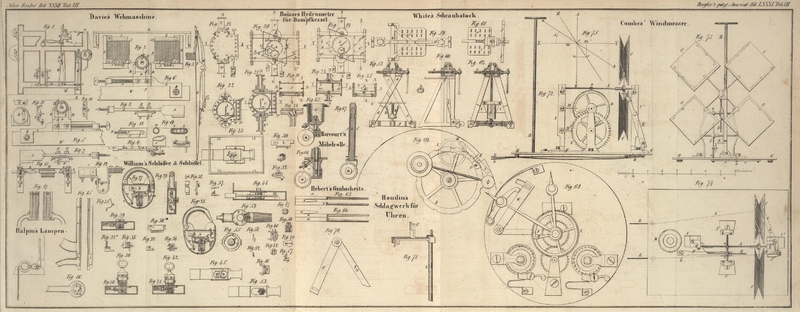

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Boisse's Hydrometer für

Dampfkessel.

Dieser Hydrometer, welcher die Speisung der Dampfkessel zu

reguliren bestimmt ist, wird auf Taf. VII. dargestellt durch

Fig.

18 in einer Endansicht, Fig.

19 und 20 in

zwei Frontansichten, Fig.

25 in einer Projection nach Y,

Y der andern Figuren, Fig.

21 in einem verticalen Durchschnitt (nach X, X der Fig.

19, 20,

23,

25

und 26),

Fig.

22 in einem verticalen Durchschnitt (nach X', X' derselben Figuren), Fig. 23 in einem verticalen Durchschnitt (nach Z, Z der Figuren

18 und 21),

endlich durch Fig.

26 in einem horizontalen Durchschnitt (nach Y, Y der Figuren

18, 19,

20,

21 u.

23).

Fig.

24 ist ein Durchschnitt des Hahnes R. – Das Instrument besteht

aus drei Haupttheilen, dem messenden Cylinder, dem

Regulirungsapparate für Ab- und Zufluß des Wassers und

dem Zählapparate, welcher an einem Zifferblatte sogleich die

Anzahl der Kolbenhübe ablesen läßt.

Der Meßcylinder (cylindre jaugeur), welcher den

Hauptkörper des Apparates bildet, steht einerseits durch T mit der Speisepumpe, andererseits

durch T' mit dem Kessel in

Verbindung. Ein Kolben P (Fig. 23) gleitet wasserdicht im Cylinder hin und her,

und empfängt abwechselnd auf seinen beiden Flächen den Druk des

einströmenden Wassers, indem er zugleich auf der andern Seite

eine von der Capacität des Cylinders abhängige Wassermenge in

den Dampfkessel treibt. Um dieß auszuführen, münden die Röhren

T und T' nicht unmittelbar in den Cylinder, sondern in

Röhren (Fig.

21, 22,

23,

u. 25), welche oben und unten an die Cylinderwand angegossen

sind, auch mit dem Cylinder gemeinschaftliche Böden haben (Fig. 18) und nur an beiden Enden mit dem Cylinder

communiciren. Wo T und T' in diese Röhren einmünden, da

befinden sich Erweiterungen und Hähne (Fig.

24) mit zwei Bohrungen. Diese Hähne, R und R', sind so disponirt, daß sie gleichzeitig T und T'

stets mit den entgegengesezten Enden des Cylinders in Verbindung

sezen. – Die Stellung der Hähne wird nun besorgt durch

den

Regulirungsapparat, welcher

folgendergestalt eingerichtet ist: Die Hebel l, l und l',

l' (Fig.

19 und 20)

sind an den Schlüsseln der Hähne befestigt, und ihre Enden durch

die Stäbe t und t' mittelst Gewinden verbunden, so

daß beide eine völlige Uebereinstimmung der

Bewegungen beobachten müssen. Die Hebel a und a' sind ebenfalls

mit t und t' verbunden; die an den Enden dieser Hebel

angehängten Gewichte π und

π' streben daher stets,

t und t' herabzuziehen, und wenn man eines der beiden

Gewichte hebt, wird das andere eine Bewegung des Hebelsystems

herbeiführen. Die Hebel a und a' drehen sich aber um die Zapfen

α und α', welche mittelst

Stopfbüchsen in den Cylinder treten und innerhalb die Arme b und b'

(Fig.

20, 22

und 23)

tragen. Sobald der Kolben P an das

Ende seines Laufes gelangt, stößt er an b oder b', wodurch der

äußere Hebelarm und durch ihn das Gewicht der einen Seite

gehoben, daher eine Bewegung des Hebelsystems und Drehung der

Hähne nach der andern Seite veranlaßt wird. Diese Bewegung tritt

indessen erst dann wirklich ein, wenn der Arm a oder a' einen an der Stange t

oder t' befindlichen Haken von der

Feder c oder c', indem er leztere hebt, frei gemacht hat. Die

leztere Einrichtung hat zum Zwek, daß der Kolben auch wirklich

seinen ganzen Weg zurükgelegt haben muß, ehe die Umsezung

eintritt. Es ist natürlich vortheilhaft, wenn man die

erforderliche Hebelbewegung möglichst beschränkt; diese Bewegung

muß bei Hähnen mit einer Bohrung (wie in Fig.

23) 90° betragen, bei doppelt gebohrten (Fig. 24) kann sie viel geringer seyn. Widerhalte am

Hahnschlüssel oder am Gehäuse verhindern jede Bewegung über die

erforderliche Gränze hinaus. – Es ergibt sich aus dem

Bisherigen, daß der Kolben P bei

jedem Stoße den Inhalt von C in den

Kessel treibt. Dieß gibt ein Mittel an die Hand, durch Zählung

der Kolbenstöße das Speisewasser zu messen, da der Inhalt von

C bekannt ist.

Der hiezu nöthige Zählapparat ist

folgender: der Hebel l trägt den mit

einer Feder versehenen Stoßzahn d,

welcher ein Rad k (Fig.

20) herumstößt, das durch δ an rükgehender Bewegung gehindert wird. Bei

jedem Hin- und Hergange wird also k um einen Zahn fortgestoßen, und der an der Achse von

k sizende Zeiger A geht um einen Theilstrich fort.

Die Achse von k trägt aber einen

Zahn, welcher bei jedem ganzen Umgange von k das Rad o um einen Zahn und den Zeiger A' (Fig.

19) um einen Theilstrich fortrükt. Soll aber A' nach derselben Richtung

fortschreiten, wie A, so muß man

eine Verbindung zweier Zahnräder (wie in Fig.

20) zu Hülfe nehmen. A'

wird also die ganzen Umdrehungen von A zählen, A dagegen die

darüber hinausliegenden Kolbenstöße. Haben nun k und o

jedes 50 Zähne, so kann man bis 2500 Kolbenstöße zählen, von

denen jeder, da hier darunter ein Hin- und Hergang von

P verstanden wird, das doppelte

Volumen von C an Wasser in den

Dampfkessel schafft. Faßt C 2 Liter,

so läßt sich demnach die Wasserconsumtion einer 100pferdigen Dampfmaschine während vier Arbeitsstunden messen. –

Sollte man so genaue Messungen beabsichtigen, daß selbst ein

unvollendeter Kolbenstoß in Frage käme, so würde P mit einem Stabe versehen werden

können, der mittelst einer Stopfbüchse durch den Boden von C geht und außerhalb den bereits

zurükgelegten Weg messen läßt. – Der ganze

Regulirungsmechanismus ist übrigens zwischen den beiden Platten

p und p' (von denen die leztere in Fig.

20 entfernt ist) eingeschlossen und theils an der

vordern Fläche der ersten, theils an der hintern der zweiten

befestigt. Nur Zifferblätter und Zeiger sind an der Vorderwand

von p' sichtbar. Der Raum zwischen

p und p' bleibt oben und unten wegen der Bewegung der Hebel

offen; seitlich aber wird er durch Lappen der Bodenplatten,

welche das Ganze vereinigen, mit geschlossen.

Der Cylinder C ist hier liegend

dargestellt. Der ganze Apparat kann eben so gut stehend

angebracht werden, mit dem einzigen Unterschiede, daß dann die

Gewichte π, π' nicht

an den nachher aufrecht stehenden Armen a und a' selbst, sondern

an Nebenarmen der Achsen α

und α' aufgehängt werden.

– Es würde nicht unzwekmäßig seyn, den Hebel l auch mit einem kleinen Stifte zu

versehen, der bei jedem Stoße an eine Gloke schlägt, deren

Schweigen dann als ein sicheres Zeichen einer im Gange des

Speiseapparates eingetretenen Störung dienen würde.

Der beschriebene Apparat kann an jeder Dampfmaschine angebracht

werden, indem man aus dem Speisungsrohre ein Stük ausschneidet

und die Enden mit den Röhren T und

T' verbindet.

Bei Beginn eines Versuchs muß man natürlich P an den Anfang seiner Bewegung und

die Zeiger auf 0 stellen. – Wenn man die Hähne R und R'

so einrichtet, daß sie auch eine Passage von Wasser durch C ohne Bewegung von P möglich machen, so würde dieß den

Apparat sehr schonen, da Regulirungs- und Zählapparat

dann nur während der Versuche thätig sind. – Der Cylinder

C muß denselben Druk aushalten

können, wie der Dampfkessel, und seine Dimensionen müssen

hinreichend groß im Verhältniß zum Kessel seyn, daß die

Kolbenbewegung nicht zu schnell zu seyn braucht. Wenn in einem

Cylinder von 0,2 M. Länge der Kolben mehr als 20 Spiele in der

Minute macht, so wird die Messung schon ungenau. Wenn nun eine

Dampfmaschine pro Pferdekraft und

Stunde 25 Liter Wasser consumirt, so erhält man die für einen

Dampfkessel mindestens erforderliche Capacität von C, wenn man die Anzahl der

Pferdekräfte mit 25 multiplicirt und das Product durch 1200

dividirt. Für kleinere Maschinen wird dann das Instrument um so

passender seyn, da dann die Kolbenbewegung langsamer

wird. Alle Theile müssen übrigens mit der größten Sorgfalt

gearbeitet seyn.

Tafeln