| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Oefen und Kessel, worauf sich Charles Wye Williams zu Liverpool, am 17. Nov. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen in der Construction der Oefen und

Kessel, worauf sich Charles Wye

Williams zu Liverpool, am 17. Nov.

1840 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. August 1841. S.

361.

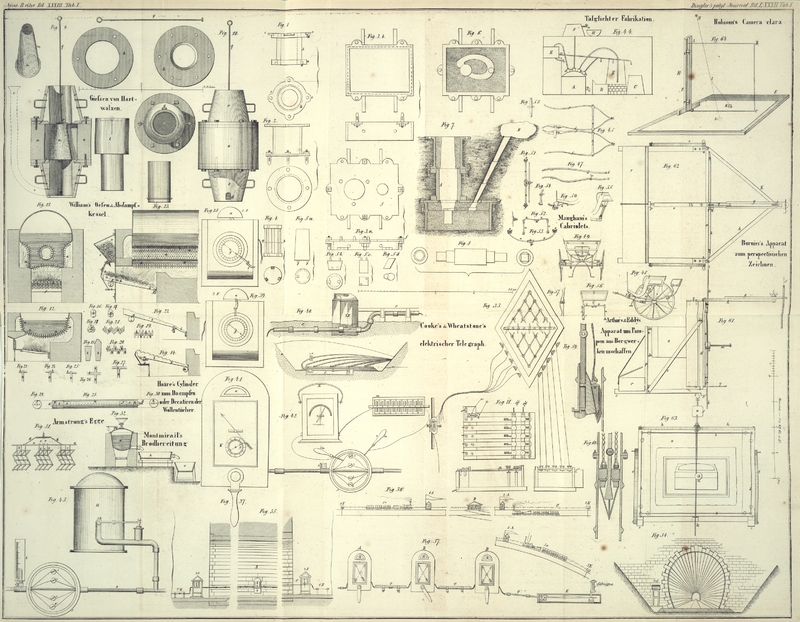

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

William's Construction der Oefen und Kessel.

Vorliegende Erfindung besteht 1) in einem neuen und eigenthümlichen Verfahren, in

Folge dessen die Wärme schneller und in größerer Menge durch die Platten, woraus die

Kessel, Destillirblasen oder Kühlpfannen verfertigt sind, fortgepflanzt werden kann;

2) in der Einführung solcher mechanischer Anordnungen, mit welchen die Speisung der

Oefen mit Brennmaterial gleichförmiger, als dieß aus freier Hand möglich ist, von

statten geht.

Der Zwek des ersten Theils der Erfindung, nämlich eine möglichst rasche und

reichliche Transmission der Wärme nach oder von dem Wasser oder andern zu

erwärmenden und zu verdunstenden Flüssigkeiten, wird dadurch erreicht, daß man in

die Platten, woraus Kessel, Destillirblasen oder Kühlpfannen verfertigt werden, oder

in die zu denselben gehörigen Zugcanäle und Röhren eine Anzahl metallner Pflöke oder

Leiter einfügt, vermittelst welcher die Wärme in weit größerer Menge fortgeleitet

werden kann, als dieses da ausführbar ist, wo die Einwirkung der Wärme auf die

Oberflächen solcher Platten oder Röhren sich beschränkt.

Diese metallischen Leiter können aus Eisen, Kupfer, Messing oder einem sonstigen

Metalle bestehen, sind von einer solchen Länge und Dike und stehen so weit von

einander ab, als es die Beschaffenheit der Platten, in welche sie eingelassen sind,

und der zu erwärmenden oder abzukühlenden Flüssigkeit rathsam macht. Bei eisernen

Dampfkesseln können diese Leiter 4 bis 6 Zoll lang, 1/2 bis 3/4 Zoll dik seyn, und 2

bis 3 Zoll von einander abstehen. Der in den Heizcanal hervorstehende Theil dieser

Pflöke besizt ungefähr 2/3, und der zum Behuf der Wärmemittheilung in das Wasser

hineinragende Theilungefähr 1/3 der Länge.

Bei Locomotiven sollten diese Leiter zahlreicher, ungefähr 1/4 Zoll dik und von

verhältnißmäßiger Länge seyn, und aus Kupfer oder Messing bestehen, indem diese

Metalle ein bedeutendes Leitungsvermögen besizen. Die erwähnten Verhältnisse lassen

sich indessen, wenn man es wünschenswerth finden sollte, nach Maaßgabe der

Beschaffenheit und Dike

des Materials, wodurch die Wärme fortgepflanzt werden soll, und der zu erwärmenden

oder abzukühlenden Flüssigkeit, abändern.

Diese Methode, die Wärme der Länge nach durch Metallpflöke zu leiten, läßt sich auf

alle Operationen anwenden, wobei ein Erwärmungs-, Abkühlungs- oder

Condensationsproceß erforderlich ist, wie bei Kühlapparaten oder Condensatoren für

Dämpfe oder Gasarten, oder bei Verdampfungspfannen oder bei irgend einem

Destillationsproceß; ferner beim Sieden in geschlossenen oder offenen Gefäßen. Die

verschiedenen Anbringungsmethoden dieser Leiter sind übrigens hinreichend

verständlich und bedürfen keiner Aufzählung.

Wo die Flüssigkeit oder die Dämpfe leicht an die Leiter sich ansezen, können die

leztern plattirt, verzinnt oder mit anderm Metall, welches der Incrustation oder

Oxydation nicht unterworfen ist, belegt werden. Diese Leiter können in Gestalt von

Schrauben oder Nietnägeln in die Platten oder Röhren befestigt, in gebohrte oder

eingeschlagene Löcher getrieben, oder durch andere wohlbekannte Mittel mit jenen

Platten in festen Zusammenhang gebracht werden. Wo aber die Flüssigkeit bis zur

Trokenheit oder bis zum Zustand eines krystallisirten Salzes oder eines erdigen

Stoffes abgedampft werden soll, wie dieß z.B. bei der Abdampfung alkalischer

Verbindungen der Fall ist, oder wo die Hervorragung der Leiter dem Mischen oder

Umrühren der Flüssigkeit im Wege stehen würde, da ist jede Hervorragung der Leiter

nach Innen zu vermeiden.

Wo die Abdampfungspfanne oder der Kessel aus Gußeisen besteht, können auch die Leiter

aus diesem Material bestehen und aus einem Stük mit demselben gegossen werden.

Der zweite Theil der Erfindung besteht darin, daß man die Roststangen eines Ofens so

construirt, und ihnen eine eigenthümliche longitudinale und dergestalt hin-

und hergehende Bewegung ertheilt, daß das Brennmaterial vorwärts in den Ofenraum

gedrängt wird. Diese zum Ofen herausragenden Stangen nehmen das von einem Rumpfe

herabfallende Brennmaterial in Empfang, während durch obige Bewegung eine

gleichförmige Speisung erzielt wird; so kommt es, daß sich aus dem Brennmaterial

eine gleichförmige Quantität brennbarer gasartiger Stoffe entwikelt. Folgende

Beschreibung enthält die Angabe einiger Methoden, durch welche man obige Zweke

erreicht.

Fig. 11

stellt den Durchschnitt eines Dampfmaschinenkessels dar, welcher eine jener

Methoden, die metallischen Leiter einzufügen, zeigt. a,

a sind die Leiter; der größere Theil derselben ragt in den Feuercanal, um

die Hize aufzunehmen, und der kürzere in die Flüssigkeit, um die Hize abzugeben. Zum Behuf der

Abkühlung läßt sich diese Einrichtung dadurch abändern, daß man zu beiden Seiten

gleiche Theile hervorstehen läßt, oder das längere Ende der Abkühlung der

Flüssigkeit aussezt, um die Schnelligkeit der Wärmeabsorption zu erhöhen.

Fig. 12 ist

ein Theil einer Abdampfungspfanne, bei welcher die Leiter aus demselben Material wie

die Pfanne bestehen und mit ihr aus einem Stük gegossen sind.

Fig. 13 gibt

die Seitenansicht eines Ofens mit den bereits oben erwähnten Roststangen und dem

Rumpfe. b, b sind die Stangen; c der Rumpf; d die Welle mit den excentrischen

Scheiben, durch deren Umdrehung die Roststangen in Thätigkeit gesezt werden. Diese

Welle kann aus freier Hand bewegt oder mit der Dampfmaschine oder irgend einer

andern ursprünglichen Kraft in Verbindung gesezt werden. Man kann sie mit irgend

einer Geschwindigkeit, welche man wünschenswerth findet, sich umdrehen lassen; es

hat sich herausgestellt, daß eine Umdrehung in zwei Minuten dem Zweke am besten

entspricht. Dieß hängt indessen von der Natur des Brennmaterials und der Länge der

Roststangen ab. f ist eine Querschiene, auf welcher die

Roststangen mittelst einer an dem unteren Ende derselben befindlichen Kerbe wie auf

einer Umdrehungsachse ruhen; g ein am Rumpfe

befindlicher Schieber, womit die Kohlenaufgabe im nöthigen Falle abgeschlossen

werden kann; h die gewöhnliche Feuerthüre, durch welche

der Brennstoff in den Ofen kommt, wenn das Feuer angemacht werden soll; i ein zweiter Schieber, durch den die etwa

durchfallenden kleinen Kohlen gelegentlich entfernt werden können. Sollte es rathsam

seyn, die Quantität der zu verwendenden Kohlen zu vermehren oder zu vermindern, oder

dem Feuer eine größere Intensität zu geben, so läßt sich dieses durch Vermehrung der

Umdrehungsgeschwindigkeit der excentrischen Scheiben d

erreichen, oder auch durch Senkung des unteren Endes der Roststangen, so daß

dieselben eine größere Neigung erhalten. Wo der Feuerraum oder der Rost weiter als

das Schürloch seyn kann, dürften zu beiden Seiten eine oder mehrere Roststangen, wie

bei gewöhnlichen Oefen stationär eingesezt werden, indem das Brennmaterial immer

eine hinreichende Neigung hat, sich seitwärts auszubreiten und diese festen Stangen

mit einer hinlänglichen Kohlenmasse bedekt zu erhalten. Wesentlich ist, daß die

Verbrennung ohne Rauch vor sich gehe; daher muß das Brennmaterial überall 6 bis 8

Zoll dik gleichförmig ausgebreitet werden.

Fig. 14 zeigt

eine andere Methode die Welle d mit den excentrischen

Scheiben e zu adjustiren, eine Methode, deren Einführung

bei solchen Kohlen

wünschenswerth ist, welche leicht zusammenbaken und sich an die Roststangen fest

ansezen. In diesem Falle liegen die unteren Enden der Roststangen auf

Frictionsrollen k und werden wie die Excentricumstange

der Dampfmaschine in verticale und horizontale Bewegung versezt, wodurch die

zusammengebakene Kohlenmasse aufgebrochen und nach den Enden der Roststangen

hingedrängt wird.

Fig. 15

liefert in größerem Maaßstabe die Durchschnitte einer der Roststangen durch den

weitesten und schmälsten Theil; der eine Durchschnitt zeigt eine keilförmige

Gestalt, der andere ist an dem obern Rande flach.

Es ist hier zu bemerken, daß immer die höchste Stelle einer jeden Abtheilung von

Stangen der tiefsten Stelle der angränzenden Stange entspricht, eine Einrichtung,

durch welche der feste Körper der Kohle wirksamer zerbrochen und in Bewegung

erhalten wird.

Die Figuren

16, 17

und 18 zeigen

andere Methoden, die excentrischen Scheiben zu adjustiren, um die Fig. 19, 20 und 21 sichtbaren Stellungen

der Roststangen hervorzubringen.

Fig. 22 zeigt

ein Verfahren, die Feuerfläche da, wo es wünschenswerth erscheinen sollte, über die

den beweglichen Stangen angemessene Länge hinaus zu verlängern. Dieser Zwek wird

durch eine weitere Lage fester Stangen l erreicht.

Die Figuren

23, 24

und 25

stellen die Metallpflöke ohne einwärts gehende Leiter dar, welche in Anwendung

kommen, wenn die in dem Kessel befindliche Flüssigkeit zum Behuf der Krystallisation

abgedampft werden soll. Diese Pflöke sind mit Hülfe eines Nietnagelkopfes an den

Kessel befestigt. Von einer andern Methode, diese metallischen Wärmeleiter

herzustellen, indem man sie mit dem Kessel oder der Abdampfungspfanne aus einem

Stüke gießt, mögen die Figuren 26 und 27 den

nöthigen Begriff geben.

Der Patentträger nimmt den ausschließlichen Gebrauch und die Anwendung metallener

Pflöke oder Stangen als Wärmeleiter in Anspruch; in Folge dieses Verfahrens werden

die Producte der Verbrennung oder die Flamme direct gegen jene Leiter hingelenkt,

wodurch eine größere Quantität Wärme aufgenommen und fortgepflanzt wird, als wenn

das Feuer nur längs der Fläche der Kesselplatten hinspielte, wie solches bei der

gewöhnlichen Construction der Fall ist.

Da das Princip, bewegliche Roststangen bei Oefen einzuführen, bereits auf

verschiedene Weise praktisch in Anwendung gekommen ist, so begründet der

Patentträger keine Ansprüche darauf. Dagegen macht er auf die eigenthümlichen

longitudinalen und verticalen Bewegungen der Roststangen eines Ofens, wie sie oben

beschrieben wurden, Anspruch; ferner auf eine solche Anordnung dieser Stangen, daß sie nicht

nur fähig sind, die aus einem Rumpfe fallenden Kohlen aufzunehmen, sondern auch

dieselben mit einer Kraft und Bewegung vorwärts zu drängen, welche sich in dem

Verhältniß vermindert, als das Brennmaterial den vordersten und tiefsten Enden

zuschreitet.

Tafeln