| Titel: | Ueber verbesserte Talglichter-Fabrication; von F. Tritschler. jun. |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. XIII., S. 44 |

| Download: | XML |

XIII.

Ueber verbesserte Talglichter-Fabrication;

von F. Tritschler. jun.

Auszug aus dem Correspondenzblatt des königl. würtemb.

landwirthschaftlichen Vereins.

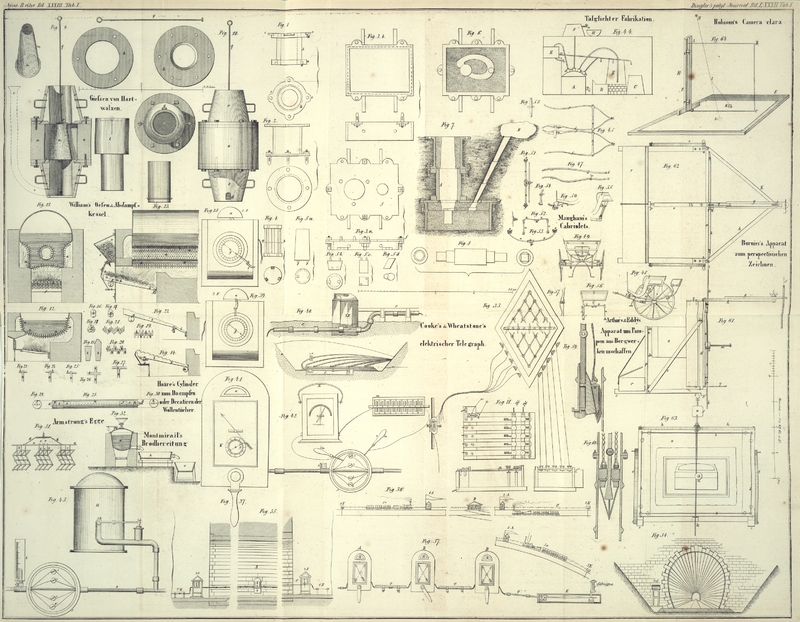

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Tritschler's Talglichter-Fabrication.

Es sind nun 16 Jahre, daß ich mein Gewerbe als Seifensieder bei meinem Vater in

Kirchheim (Würtemberg) erlernte. Im Jahre 1828 ging ich nach Frankreich. Ich hatte

dort Gelegenheit, in den ersten Seifen- und Lichterfabriken von Straßburg,

Nancy, Paris, Lyon und Marseille zu arbeiten. Nach 3 Jahren ging ich nach Haus und

suchte hier mein Erlerntes in Anwendung zu bringen. Nach vielem Probiren erreichte

ich den Zwek, etwas Nüzliches zu Stande zu bringen, denn etwas Schönes haben wir schon längst, nämlich die Stearinlichter, aber diese

sind zu theuer, als daß sie mit Nuzen im Allgemeinen angewendet werden könnten. Mein

Zwek ging daher dahin, ein wohlfeiles Talglicht

hervorzubringen, das die Stearinlichter entbehrlich macht.

Meine Einrichtung ist aus Fig. 44 ersichtlich. Sie

besteht:

1) aus dem Dampfkessel

A, welcher 16 Imi hält und von dem aus vier Röhren von

2'' im Durchmesser in die Gefäße laufen, mit welchen ich arbeite. Jede dieser Röhren

hat einen messingenen Hahn dicht auf dem Kessel angebracht, und der untere Hahn ist

da, um das Wasser im Kessel auslaufen lassen zu können.

2) aus der Schmelzstande

B, worin das Unschlitt geschmolzen und geläutert wird.

Dieselbe ist 4 1/2 Fuß hoch und hat oben 2 1/2, unten 3' im Durchmesser. Die ganze

Stande ist mit Blei ausgeschlagen, was wegen der Anwendung von Schwefelsäure beim

Schmelzen nöthig ist. Auch das Dampfrohr, welches von Oben in der Mitte der Stande

bis auf 4'' auf deren Boden lauft, ist von Blei.

3) aus der Stande

C, welche rechts neben der Schmelzstande aufgestellt ist

und ungefähr 8 bis 9 Cntr. geschmolzenes Unschlitt faßt. Dieselbe ist ebenfalls

unten weiter als oben und dient zur einstweiligen Aufbewahrung des geschmolzenen

Unschlitts, bis die Schmelzstande zum Läutern wieder zugerichtet ist.

4) aus der Stande

D, welche links an der Schmelzstande steht und ungefähr

8 Imi hält. Sie dient zur Aufnahme des Sazes vom Schmelzen, welcher durch einen

Zapfen an der Schmelzstande hier eingelassen werden kann.

5) aus dem Vorwärmer

E, welcher sich 3' oberhalb des Dampfkessels befindet

und aus einem hölzernen Gefäß besteht, das 7–8 Imi Wasser hält, welches man

mittelst eines Pumpbrunnens hineinbringt. Dasselbe kann durch ein Rohr vom

Dampfkessel erwärmt werden; durch ein anderes Rohr dagegen, das am Vorwärmer

angebracht ist, kann das Wasser des lezteren in alle drei Standen B, C, D mittelst Hahnen gelassen werden.

6) aus dem Tunkkessel

F, welcher ein Stokwerk höher in der Lichterstube sich

befindet und aus einer hölzernen Stande besteht, in welche ein kupferner Kessel

genagelt ist, der mit Blei ausgeschlagen wurde und etwa 3 Cntr. geschmolzenen Talg

faßt. Der Dampf, welcher diesen Kessel bloß von Außen erwärmt, geht vom Dampfkessel

aus senkrecht durch ein kupfernes Rohr in die Mitte des Bodens der Stande, füllt so

den Raum zwischen der Stande und dem kupfernen Kessel aus und wird von da mittelst

eines Hahnes in den eisernen Kessel H geleitet.

7) aus der Kühlbütte, welche in der Seifensiederei neben

dem Siedekessel steht und etwa 6 Eimer faßt. In diese läuft gleichfalls ein

kupfernes Rohr, das am Ende in zwei Röhren sich vertheilt, damit die Stande, welche

oval ist, gleicher geheizt werden kann.

8) aus dem sogenannten Salzlaugebehälter, in welchen das

Wasser von den drei Standen B, C, D, so wie von dem

Dampfkessel A durch einen Canal abgelassen werden kann.

Von hier aus wird die ganze Flüssigkeit, verbunden mit den fleischigen Theilen des

Unschlitts, als Dünger benuzt. Dieses vortreffliche

Dungmittel kann ich nicht genug, namentlich den Seifensiedern auf dem Lande,

empfehlen.

Meine Verfahrungsart ist nun folgende.

I. Durch Dampf mit Schwefelsäure Talg zu

schmelzen.

Sobald das Wasser im Dampfkessel A siedet, was längstens

innerhalb einer Stunde der Fall ist, bringt man das gestoßene rohe Unschlitt in die

Schmelzstande B und sezt je einem Centner 5/4 Pfd. Säure

zu, so wie solche im Handel vorkommt, nämlich von 60–66°, welche mit

dem 20fachen Wasser vermischt wird. Ich seze gewöhnlich 6 Cntr. Unschlitt an und

nehme dazu 7–8 Pfd. Schwefelsäure in 2 (4?) Imi Wasser gemischt. Ist nun

Alles bei einander, so läßt man 1 1/2–2 Stunden lang Dampf einströmen und

rührt von Zeit zu Zeit ein wenig um, so daß die Säure auf die Zellengewebe gleichen

Eindruk machen kann, also das Unschlitt gleichmäßig schmilzt.

II. Das geschmolzene Unschlitt von der

Säure zu befreien.

Zuerst läßt man das geschmolzene Unschlitt eine halbe Stunde in der Schmelzstande B sizen, hernach schöpft man dasselbe bis auf das Wasser

in die Stande C, läßt das Wasser sammt dem Unschlittsaz

in die Stande D ab und reinigt die Schmelzstande.

Hierauf wird in die Schmelzstande 8 Imi Wasser eingelassen, und sobald dieses warm

ist, bringt man den geschmolzenen Talg dazu, rührt das Ganze 10 Minuten lang um und

läßt es bis zum Siedpunkt heiß werden. Nun bringt man auf den

Centner einen Schoppen 5gradige Kalilauge und 1 Pfd. Kochsalz, rührt das

Ganze wieder kurze Zeit um und läßt es 4–5 Stunden stehen. Gewöhnlich richtet

man es, daß das Unschlitt über Nacht stehen bleibt.

Hiebei ist das gehörige Maaß von Kalilauge besonders zu beachten. Sobald nämlich nur

das Mindeste mehr Kali genommen wird, als zur Tilgung der Säure nöthig ist, bildet

sich ein kaum bemerklicher Seifenleim und Lichter aus solchem Unschlitt mit freiem

Kali sind wegen ihres Wassergehalts durchaus unbrauchbar. Wird zu wenig Kali

genommen, so enthält das Unschlitt noch freie Säure und, wenn Lichter von solchem

Unschlitt auch anfangs gut brennen, so werden sie doch, wenn sie 3–4 Wochen

aufbewahrt sind, so ablaufen, daß sie ganz untauglich sind. Erst, wenn man das so

geschmolzene Unschlitt wieder von seiner Säure zu befreien versteht, kann man

dasselbe zum Lichtermachen anwenden. Es behaupten zwar Viele, daß man solches

Unschlitt auch nicht zur Seife brauchen könne, – aber dieß ist unrichtig,

denn ich habe schon mehrere hundert Centner Unschlitt davon saponificirt und es ist

mir noch kein Hindermß dabei in den Weg gekommen. Jedoch bei den Lichtern stimme ich

ein. Es ist unmöglich, ein Unschlitt, das Säure enthält, zum Lichtermachen

anzuwenden, sondern die Säure muß vollständig entfernt seyn.

III. Das säurefreie Unschlitt vom Wasser

zu befreien.

Es ist öfters der Fall, daß man Unschlitt verarbeitet, so lange es noch auf dem

Wasser sizt; ich kann dieß jedoch nicht billigen, denn es ist selten, daß solches

Unschlitt kein Wasser enthält. Man bringe deßwegen das geläuterte Unschlitt in den

Kessel F, in welchen der Dampf nicht einströmt, und

erwärme es hier, bis es ganz hell ist. So geht man ganz sicher und kann für seine

Waare garantiren.

IV. Den Saz, den man beim Schmelzen und

Läutern erhält, zu behandeln, so daß er auch zu Lichtern verwendet werden

kann.

Das Wasser, welches man nach dem Schmelzen in die Stande D läßt, muß man jedesmal erkalten lassen, und man findet dann auf der

Oberfläche einen 1/2–1'' diken Rand von Unschlitt, welchen man mit einem

Messer abschabt und hernach abwascht, um solches zum Lichterunschlitt gebrauchen zu

können. Ferner findet man unter diesem Rand eine braune Masse, welche auch noch

etwas Unschlitt enthält und auf dem Wasser schwimmt. Diese bringt man in ein dazu

bestimmtes Gefäß, in welchem diese Ueberreste gesammelt werden, bis es hinreicht,

die Schmelzstande damit zu füllen. Ist nun so viel gesammelt, so läßt man die Masse

mit 7–8 Imi Wasser vermischt 12–18 Stunden gemäßigt sieden; hierauf

läßt man Alles noch 7–8 Stunden ruhig stehen, worauf man schönes, Helles

Unschlitt auf der Oberfläche des Wassers stehen sieht, welches man, wie das erstere,

eben so gut zu Lichtern verwenden kann; nur muß man es noch von der Säure

scheiden.

Die Vortheile, welche mein Verfahren darbietet, bestehen

nun in Folgendem.

1) Man kann nach meiner Verfahrungsart innerhalb 48 Stunden eine eben so weiße

Talgkerze bereiten, als man nach der bisherigen Weise in 3 Monaten durch das Lagern

erhält.

2) Wenn man auf die gewöhnliche Art gute und helle Lagerlichter machen will, so muß

man immer das schönste, frischeste Unschlitt herauslesen, kann nur 2/3 davon

gebrauchen, während ein Drittel, das in Ausschnitt und Broken besteht, unbrauchbar

ist, und kann Schafunschlitt oder ganz mageres Ochsen- und Rinderunschlitt

gar nicht anwenden. Bei meiner Verfahrungsart aber kann alles Unschlitt, wenn es nur

nicht verdorben ist, angewendet werden, und troz dem müssen meine Lichter noch

Heller und so lang brennen, als die besten Lagerlichter.

3) Man braucht bei meiner Behandlung nach genauer Berechnung die Hälfte weniger Holz

und beim Schmelzen und Läutern des Unschlitts die Hälfte weniger Arbeit und

Zeit.

4) Man erhält 5 Proc. mehr Unschlitt.

5) Es kann durch Dampf das Unschlitt mehr denn 10mal erwärmt werden, ohne daß es

seine Farbe verändert, welche, wenn man über freiem Feuer arbeitet, schon beim

erstenmal verdorben werden kann.Man vergl. den Bericht über Taulet's Apparat zum

Ausschmelzen des Talges mittelst Dampf im polyt. Journal Bd. LXXVIII. S. 318.

Tafeln