| Titel: | Apparate zum Messen der Geschwindigkeit der Schiffe und des Wassers, worauf sich Thomas Robinson Williams, in Cheapside in der City von London, am 27. Jun. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. XXIV., S. 94 |

| Download: | XML |

XXIV.

Apparate zum Messen der Geschwindigkeit der

Schiffe und des Wassers, worauf sich Thomas Robinson Williams, in Cheapside in der

City von London, am 27. Jun. 1840 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jul. 1841,

S. 7.

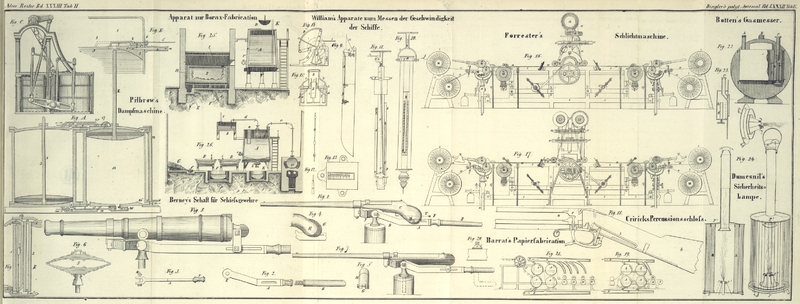

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Williams' Apparate zum Messen der Geschwindigkeit der

Schiffe.

Meine Erfindung besteht in einigen von einander verschiedenen Apparaten, welche,

wiederholten Versuchen zufolge, den verschiedenen Umständen, unter denen sich Körper

in Flüssigkeiten bewegen, sich anpassen. Ich werde zunächst die specieller auf

Schiffe Bezug habenden Anordnungen beschreiben.

Für die Flußschifffahrt, wo das Gewicht der Schiffsladung keiner großen Schwankung

unterworfen ist, und wo die senkrechte Höhe des Schiffs über der Wasserlinie oder

der Ebene des Kiels weniger veränderlich ist, als bei der Seeschifffahrt, bediene

ich mich einer gebogenen kupfernen Röhre A, B, Fig. 9, welche

entweder durch den Hintersteven oder durch den Kiel oder seitwärts von beiden sich

zieht, und in der Nähe des Kiels am Hintersteven hinab, sodann rükwärts sich biegt,

in einer dem Schiffsbug entgegengesezten Richtung. Die Röhre erstrekt sich etwas

unter das Ruder und ragt noch ein wenig über den Hintersteven hinaus. Sie sollte

wenigstens lang genug seyn, um außer den Bereich des Kielwassers zu kommen; dieses

Ende ist gegen das Wasser zu offen. Das innere Ende der Röhre biegt sich durch den

Fußboden der Cajüte a aufwärts, wo ein leichter, hohler,

gläserner oder metallener Schwimmer angebracht ist, an welchem eine mit einer Scale

versehene Stange b fest sizt. Sollte die Wasserlinie

keine ungeeignete Tiefe haben, so läßt man eine starke Glasröhre den oberen Theil

der Röhre bilden, welche die Wasserlinie, d.h. den Punkt, bis auf welchen das Wasser

steigt, wenn das Schiff sich nicht bewegt, einschließt. Dieser Punkt gibt dann den

Nullpunkt der Scale. Die Geschwindigkeit, mit welcher

das Schiff vorwärts segelt, mag nun so groß seyn, wie sie will, immer hat sie eine

theilweise Entleerung des Wassers aus jener Röhre, oder eine Depression seiner

Oberfläche zur Folge, welche die Geschwindigkeit mit großer Genauigkeit angibt. Es

versteht sich, daß die in Rede stehende Röhre weiter nach Vornen, etwa in die

Maschinenkammer eines Dampfbootes geführt, und daß auch nöthigenfalls mehr als ein

Indicator angeordnet werden kann. Ich befestige auch an diese Hauptröhre A, B eine gebogene Glasröhre, deren beide Enden aufwärts

gekehrt sind; das eine

derselben steht mit der Hauptröhre in Verbindung, das andere öffnet sich in die

freie Luft; diese gebogene Röhre ist zum Theil mit Queksilber gefüllt und besizt

eine Scale, welche durch das, nach Verhältniß des Gewichtes des Queksilbers, zu dem

des Wassers sich stellende Queksilberniveau, die Geschwindigkeit angibt. Um den aus

den Schwankungen im Gewichte der Ladung hervorgehenden Inconvenienzen abzuhelfen,

bediene ich mich hie und da einer 1, 2 oder 3 Quadratfuß im Querschnitt haltenden

Wassercisterne von hinreichender Tiefe, der ich eine passende Stelle und zwar so

nahe wie möglich in der Mitte des Schiffs und über dem Kiel anweise. In diese

Cisterne münden sich kleine durch das Schiff gehende Communicationsröhren c, c, in welche das Wasser ein- und ausfließt, so

daß seine Oberfläche stets mit der äußeren Wasserlinie correspondirt. In derselben

Cisterne schwimmt ein anderes metallenes Behältniß d,

doch so, daß es bedeutend unter die Oberfläche der ersteren sinkt. An den Boden

dieses Schwimmers ist die einfache oder gebogene Röhre mit ihrer Scale festgelöthet,

welche ich durch eine biegsame Kautschukröhre e mit der

oben erwähnten Hauptröhre A, B in Verbindung seze.

Ein anderer Apparat, welcher den Zweken der See- und Flußschifffahrt mit

Dampf- oder Segelschiffen vollkommen entsprechend befunden wurde, besteht aus

einem Instrumente, welches vermittelst eines Universalgelenks an irgend einer

geeigneten Stelle des Schiffs, z.B. im Gesellschaftsgang oder in der Capitänskajüte

aufgehängt wird, ferner aus einem an das Instrument zu befestigenden Senkloth einer

Zugkette oder einem Zugtau, welches über Bord geworfen und nachgeschleppt wird.

Fig. 10 gibt

eine Ansicht des ganzen Instrumentes. Fig. 11 ist eine andere

Ansicht, wobei der äußere Mantel weggelassen ist.

Fig. 12 zeigt

verschiedene Senklothe oder Schleppketten, deren ich mich in Verbindung mit diesem

und den unten zu beschreibenden Instrumenten bediene.

A, Fig. 11, ist ein hohler

eiserner Cylinder von ungefähr 1/4 Zoll innerem Durchmesser und 18 Zoll Länge,

welcher durch eine kleine krumme Röhre 1 mit der Glasröhre B verbunden ist. Leztere ist in die Hülse 2 festgekittet, so daß ihr

oberes Ende in die freie Atmosphäre sich öffnet. C das

zur Unterstüzung der inneren Theile dienliche Holzwerk. D ist ein hohler gläserner Taucher, dessen unteres Ende geschlossen ist

und der ganz frei in dem eisernen Cylinder A gleitet.

E ist der Träger, mit dessen Hülfe das Ganze an das

Zimmerwerk der Kajüte befestigt ist. F ein in dem Bogen

3 des Trägers E spielender Ring, welcher mit den

Schraubenbolzen 4, 5, 6, 7 das Universalgelenk zur Erhaltung der senkrechten Lage

des Instruments bildet.

In dem Träger E befindet sich eine genau adjustirte

Rolle 8, welcher eine zweite Rolle 9 entspricht. 10 der Dekel des Tauchers, mit

einem Oehr, an welches eine starke biegsame Seibenschnur 12 befestigt ist. Diese

Schnur geht über die Rolle 9 und von da über die Rolle 8. G ist die Scale, auf welcher die per Stunde

zurükgelegten Knoten graduirt sind; O der Nullpunkt der

Scale. Bis an diesen Punkt und den an dem eisernen Cylinder markirten Punkt 11 wird

Queksilber eingefüllt, worauf der Taucher seine Stelle einnimmt, und frei auf der

Oberfläche des Queksilbers schwimmt. Es ist nun klar, daß wenn die Schnur 12

angezogen wird, die Queksilbersäule sowohl in der Glasröhre B, als auch in der Röhre A in Folge des

Niedersinkens des Tauchers steigen, daß mithin die Oberfläche des Queksilbers nach

Maßgabe der erhöhten Spannung ihre Lage ändern muß. Das im Wasser nachschleppende

Tau, dessen Widerstand im Wasser immer der zu untersuchenden Geschwindigkeit des

Schiffs entspricht, wirkt auf das Instrument und ist zu dem Ende an die Schnur 12,

Fig. 9 und

11

befestigt. Zu den in Rede stehenden Versuchen kann man Taue von verschiedener

Gattung und Länge nehmen. In mehreren Fällen bediente ich mich nur eines 100 Fuß

langen oder etwas längeren flachen Taues von der Breite der gewöhnlichen Logleine;

zur Verhütung der Abnüzung ist es gut dasselbe mit einer Kautschukauflösung oder

andern adhärirenden Stoffen zu sättigen. Dieser Vorrichtung gebe ich bei Messung

geringer Geschwindigkeiten in seichtem Wasser den Vorzug. In andern Fällen jedoch

bediente ich mich eines metallenen oder gläsernen Senklothes von der Fig. 12 dargestellten

Form A. Bedient man sich dieses Lothes, welches sich für

gewisse Zweke ganz gut qualificirt, so ist nur eine halb so große Leine nöthig. Am

gleichförmigsten und stetigsten der Wirkung nach bewährt sich eine dünnere, ungefähr

1/4 Zoll im Durchmesser haltende und 200 Fuß lange Leine, welche zur See als am

meisten praktisch zu empfehlen ist. Diese Leine besizt an ihrem äußersten vom

Schiffe entfernten Ende in Abständen von 3 zu 3 Fuß eine Anzahl konischer oder

eiförmiger Lothe von Metall, Glas oder Elfenbein, B, B,

Fig. 12.

Zwölf derselben an einer Leine von der angegebenen Länge zeigen bei einer

Geschwindigkeit von 10 Knoten per Stunde, 6 Pfd. avoir-du-pois auf der Pfund- und

Unzenscale des Instruments oder 9 Knoten auf der Knotenscale an. Mit Hülfe der

Pfund- und Unzenscale läßt sich das Instrument zu jeder Zeit auf eine leichte

Weise adjustiren. Durch Verkürzung oder Verlängerung der Logleine ermittelt man

leicht die geeignete Länge, um die Queksilbersäule nach der Scale und der von irgend

einem Schiff bereits gemessenen Segelschnelligkeit per

Meilen zu richten.

Es bleibt mir nun noch übrig zu zeigen, wie die Verbindung zwischen der Logleine oder

den Lothen und dem Instrument hergestellt wird. Dieß hängt davon ab, wo das

Instrument ausgehängt und von welchem Theile des Schiffs aus die Logleine über Bord

herabgelassen werden soll. Soll der Apparat in der Cajüte aufgehängt werden, wie D, Fig. 9, zeigt, so ziehe

ich es vor, die Logleine vom Stern aus herabzulassen. Damit aber der Aufhängepunkt

der Leine 12 so nahe wie möglich an der Oberfläche des Wassers liege, wird wo

möglich in der Mitte des Schiffs, jedoch außer dem Bereich des Steuerruders, ein

Loch in abwärts schräger Richtung durch den Stern gebohrt. Um die Reibung der Leine

in diesem Loche zu verhüten, sind von Außen zwei Rollen f,

f eine über der andern in das Gebälke des Sterns eingelassen, welche der

Leine die Friction benehmen. Aus dem Gesagten geht nun hervor, daß dieses Instrument

in gleichem Sinne auch auf Messung der Geschwindigkeit von Strömungen sich anwenden

lasse; in diesen Fällen läßt sich von einem festen Punkte aus, z.B. von Schiffen,

die in Flüssen vor Anker liegen, die Stärke und Richtung einer Strömung leicht

ermitteln. Bei E, Fig. 9, ist das Verfahren

dargestellt, wonach dieses Instrument noch einen andern schäzbaren Zwek erfüllt,

indem es die Gleichgewichtslage des Schiffs angibt, wobei die Art seiner Aufhängung

ihm stets die senkrechte Lage sichert. Unmittelbar unter dem Instrumente bringe ich

einen starken Tisch g, g an, auf dessen Oberfläche eine

Metallplatte h befestigt ist, welche horizontal liegt,

wenn das Schiff nach allen Seiten hin vollkommen im Gleichgewicht steht. Auf dieser

Platte ist ein Centralpunkt markirt, welcher genau unter der Zeigerspize des

Instrumentes liegt; leztere spielt so nahe wie möglich an der Platte, ohne sie

jedoch zu berühren. Die Platte ist in rechtwinklig zu einander laufende Linien

getheilt, von denen die eine Hälfte in der Richtung der Schiffslänge, die andere

Hälfte rechtwinklig zu derselben gezogen ist. Diese Linien oder Eintheilungen bilden

Grade eines Kreises, dessen Halbmesser die Länge des Instrumentes von seinem

Aufhängungspunkte k bis zur Zeigerspize l ist, mithin zeigen sie immer den Grad der Abweichung

des Schiffs aus der perpendikulären Lage oder der zum Voraus bestimmten besten

Segelstellung.

Fig. 13, 14 und 15 stellen ein

anderes zu demselben Zwek dienendes Instrument dar, welches sich indessen besser zum

Gebrauch auf dem Verdek, als das oben erwähnte eignet, indem man demselben auf dem

Hakbord oder sogar in dem Compaßhäuschen eine Stelle anweisen kann. Man führt zu dem

Ende einen Glokendraht unter das Dek nach dem Stern hin und befestigt an diesen

Stern jene Logleine, an deren Ende die Lothe, oder was ich in allen Fällen vorziehe,

die eiförmigen

Elfenbeinbälle, ungefähr 12 an der Zahl, in Abständen von 3 zu 3 Fuß befestigt sind.

Diese Bälle besizen der Länge nach ein Loch, vermittelst dessen sie sich an die

Leine reihen lassen; ein hinter jedem Ball geknüpfter Knoten hält sie in ihrer Lage;

die nach Vorn sich verjüngende Form verhindert die Anhäufung von Seegras oder eines

sonstigen sich anhängenden Hindernisses.

Fig. 13 zeigt

einen Grundriß des Instrumentes mit der Scale und dem quer über dieselbe gehenden

Zeigerdrahte.

Die Figuren 14

und 15

stellen das Instrument mit abgenommenem Dekel in der Seiten- und Frontansicht

dar. In beiden Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf entsprechende Theile.

A ist das Gestell des Instrumentes. B eine Trommel, deren Achse in den Zapfenlagern 1 und 2

ruht. Um diese Trommel ist das innere Ende der Logleine 3 ein- oder zweimal

gewunden und an dieselbe befestigt. An die Achse der Trommel B sind Gewichte 4 und 5 befestigt, welche den nöthigen Widerstand leisten,

indem sie in Folge der theilweisen Umdrehung der Trommel, wenn nämlich die Logleine

wegen des Nachschleppens im Wasser angezogen wird, gehoben werden. 6 und 7 sind

andere kleinere Gewichte, welche mit Hülfe der Arme 8 und 9 die Scale D tragen, worauf die per

Stunde zurükgelegten Meilen oder Knoten verzeichnet sind. Es ist zu bemerken, daß

diese Arme und Gewichte lose und von der Trommel unabhängig aufgehängt sind, und von

demselben Schwerpunkte aus wie die Trommel, wirken. Der Zeigerdraht o ist mit der Trommel fest verbunden, geht quer über die

Scale D und spielt so nahe wie möglich an derselben,

ohne sie jedoch zu berühren. Es ist nun klar, daß, wenn das Instrument in

horizontaler oder nahe horizontaler Lage auf dem Hinterdek des Schiffs angeordnet

ist, die Scale nach den Gesezen der Schwere immer ihre wahre Stellung findet, das

Schiff mag in Bewegung seyn oder nicht, und daß in demselben Maaße, als die Trommel

B mit den an ihrer unteren Seite angehängten

Gewichten durch den Widerstand des Wassers an der Logleine in Thätigkeit kommt, auch

der Zeiger o auf der genau adjustirten Scale die Anzahl

der Knoten, womit das Schiff segelt, angeben wird.

Tafeln