| Titel: | Die Dampfmaschine von C. Faivre mit Kugelgelenk, mit Hochdruk, einfacher Wirkung und Absperrung. |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. XXXIX., S. 162 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Die Dampfmaschine von C. Faivre mit Kugelgelenk, mit Hochdruk,

einfacher Wirkung und Absperrung.Aus der Publication

industrielle par Armengard ainé im polytechnischen

Centralblatt 1841, No. 49. Man vergleiche über diese sehr

vereinfachte Dampfmaschine die Bemerkungen im

polytechnischen Journal Bd. LXXVIII. S.

73, wo auch die Kosten dieser Maschinen nach der Anzahl ihrer

Pferdekräfte angegeben sind.A. d. R.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Faivre's Dampfmaschine mit Kugelgelenk.

Diese Maschine (machine à vapeur, à rotule)

wird in der Werkstatt von Derosne und Cail, die sich besonders mit Herstellung der Apparate zur

Zukerfabrication beschäftigt, verfertigt; in einem Zeitraume von 4 Jahren sind so

viel solcher Maschinen gebaut worden, daß ihre Gesammtkraft mehr als die von 400

Pferden beträgt; die Mehrzahl derselben hat geringe Kraft, nämlich 1–10

Pferdekräfte, es sind aber auch welche mit 12 und 16 Pferdekraft gebaut worden; die

größere Anzahl derselben ist in Zukerfabriken, Raffinerien oder chemischen Fabriken

in Anwendung gebracht worden.

Das Hauptprincip der Maschine beruht darauf, daß sich bei derselben der Cylinder in

eine Kugel endet, welche in einer entsprechenden Pfanne ruht und sich in derselben

dreht; die Kugel war anfänglich mit zwei Oeffnungen versehen, welche abwechselnd

über den Dampfzuführungs- und Ableitungscanal treten; da sich aber bald

ergab, daß mit dieser Dampfvertheilung beträchtliche Verluste verbunden waren, so

wurde das System der Dampfvertheilung mit Beibehaltung des Kugelgelenkes für den

Cylinder gänzlich geändert. Jezt findet die Dampfzuführung durch ein Ventil statt,

welches nur während eines Theiles des aufsteigenden Kolbenhubes geöffnet ist und

daher die Stelle eines Dampfabsperrungsschiebers vertritt. Die Dampfabzugsöffnung

ist von der für die Zuführung gänzlich getrennt und kann mit derselben niemals in

Verbindung treten; sie ist bei weitem größer als die Einströmungsöffnung und

gestattet dem Dampfe einen schnellen Abzug, ist übrigens während des Spiels des

Kolbens abwechselnd geöffnet und geschlossen. Der Dampf schiebt den Kolben nur von

Unten in die Höhe, die andere Seite des Kolbens steht stets mit der äußern

Atmosphäre in Verbindung; dadurch, daß die Maschine eine einfach wirkende ist,

entsteht eine bedeutende Vereinfachung im Bau und die Möglichkeit, sich bei jeder Stellung des Kolbens

sogleich von dem richtigen Gange und von der gehörigen Dichtigkeit zu unterrichten,

Vorzüge, welche einer doppelt wirkenden Maschine abgehen. Die vorliegende Maschine

verzehrt nicht mehr Brennmaterial, als jede andere mit gleichem Grade der Expansion

gehende; denn der Nachtheil, daß nach jedem Kolbenhube die frische eintretende Luft

eine starke Abkühlung des Cylinders und mittelbar des Dampfes bewirkt, läßt sich

dadurch vermeiden, daß man den Cylinder mit einem Mantel umgibt und den abziehenden

Dampf nöthigt, in den Raum zwischen Cylinder und Mantel zu treten. Daß die einfache

Wirkung die Anwendung eines größern Schwungrades nöthig macht, versteht sich von

selbst.

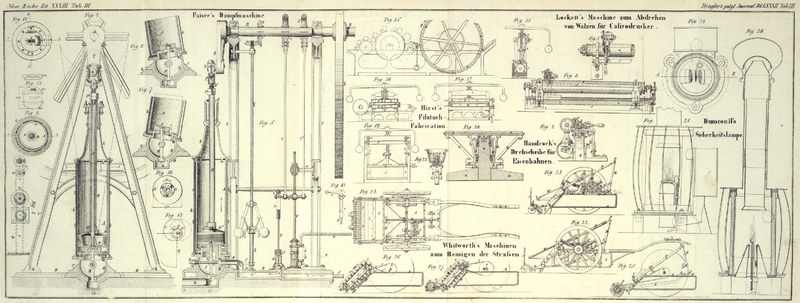

Die Beschreibung der auf Tafel III abgebildeten

Maschine ist in Folgendem enthalten:

Fig. 4 ist ein

verticaler Durchschnitt durch die Achse des Dampfcylinders parallel mit der Ebene

des Schwungrades, welches auch eigentlich im Hintergrunde gesehen werden könnte,

hier aber weggelassen ist; die Durchschnittsebene liegt in der Linie 1–2 von

Fig. 5.

– Fig.

5 ist ebenfalls ein verticaler Durchschnitt nach der Linie 3–4 von

Fig. 4;

die Ebene desselben liegt rechtwinkelig gegen die des vorhergehenden. Fig. 6 ist ein

verticaler Durchschnitt des unter dem Cylinder angebrachten Kugelgelenkes (la rotule) in einer Stellung, welche mit dem mittlern

Stande des aufgehenden Kolbens correspondirt; Fig. 7 ein eben solcher

Durchschnitt in der Stellung bei mittlerem Stande des niedergehenden Kolbens; Fig. 8 ein

horizontaler Durchschnitt nach der Linie 5–6 in Fig. 5; Fig. 9 ein horizontaler

Durchschnitt durch den Cylinder nach der Linie 7–8 in Fig. 4; Fig. 10 obere Ansicht des

Dampfkolbens; Fig.

11 Horizontalprojection der Kugel, welche die Grundfläche des

Dampfcylinders bildet; Fig. 12 Details des

Dampfschiebers; Fig. 13 Hebel, welche das Dampfzuleitungsventil bewegen; Fig. 14 geometrische

Darstellung der Bewegung, welche dieses Ventil erhält. Alle Figuren sind im 20sten

Theile der natürlichen Größe gezeichnet.

A ist der gußeiserne Dampfcylinder, der auf 0,38 Lin.

Durchmesser ausgebohrt ist; B eine hohl gegossene Kugel,

welche die Grundfläche des Cylinders bildet; a eine in

derselben befindliche Oeffnung, um den Dampf von Unten in den Cylinder eintreten zu

lassen (Fig.

5); b eine bogenförmige Oeffnung, ebenfalls in der

Hohlkugel angebracht; sie dient dem Dampfe, nachdem er gewirkt hat, als

Ausströmungsöffnung; c eine ähnliche Oeffnung auf der

untern Seite der Hohlkugel, durch welche der abziehende Dampf in den Canal h tritt; d ein Einschnitt im

flachen Obertheile des kugelförmigen Cylinderbodens, durch welchen der feststehende

Hebel H hindurchgreifen kann. C ist eine gußeiserne halbe Hohlkugel oder Muschel, welche genau nach

demselben Durchmesser ausgedreht ist, wie die erhabene Kugel B, damit sich leztere in ersterer dicht drehen könne. In dieser Muschel

C ist eine Oeffnung c,

angebracht, welche mit der Oeffnung c correspondirt und

den Austritt des Dampfes zuläßt. D ist die gußeiserne

Fußplatte der ganzen Maschine, welche in der Mitte mit einer Höhlung zur Aufnahme

der Muschel C versehen ist. e,

e, die Dampfführung in der Bodenplatte D: d,

die lezte Oeffnung, welche in der hohlen Kugel zwischen den beiden vorstehenden

Kränzen derselben zur Seite angebracht ist und dazu dient, den gebrauchten Dampf in

den zwischen dem Cylinder und dem Mantel liegenden Raum zu leiten. f verbindet den Kessel mit der Dampfleitung in der

Bodenplatte (Fig.

5). g ist ein gebogenes Rohr, welches die

Dampfleitung in der Bodenplatte mit der Kugel verbindet; h das an die Bodenplatte angegossene Dampfableitungsrohr; von demselben

aus wird der Dampf durch einen Anwärmungsrecipienten geführt. i ist eine kreisförmige Oeffnung, welche die Dampfleitung e, begränzt und durch das Dampfventil E geschlossen werden kann; i, eine ringförmige Oeffnung, welche die Dampfleitung e begränzt und den Dampf aus e nach e, führt, wenn das Dampfventil E offen ist. E ist das kupferne

Dampfeinströmungsventil, durch welches zugleich der Dampfzufluß unterbrochen werden

kann; es befindet sich an der Ventilstange F, welche mit

einer Spiralfeder versehen ist und durch dieselbe so niedergedrükt wird, daß die

Zusammendrükung der Feder das Ventil auf seinen Siz i

aufpreßt. G ist ein kupfernes Gehäuse, welches das

federnde Ventil verschließt und auf die Bodenplatte aufgeschraubt ist; es trägt an

seinem obern Ende die Stopfbüchse j, durch welche die

Ventilstange F hindurchgeht. H ein feststehender eiserner Hebel, welcher an der Achse I aufgezogen ist. Diese Achse befindet sich genau im

Mittelpunkte der Kugelflächen und ist durch eine angeschnittene Schraube in eine an

B befindliche Mutter eingeschraubt. k ist ein äußerlich über I

geschraubtes Halsband; J der Dampfschieber von Gußeisen,

welcher dem Dampfe den Ausweg gestattet, sobald er b

geöffnet hat; in die Mitte desselben sind ein paar bronzene Lager l eingelegt, welche das obere Ende des Hebels H umfassen; m sind

Leitungen, welche auf der ebenen Oberfläche des kugelförmigen Cylinderfußes

angebracht sind, um den Dampfschieber J bei seiner

Bewegung in bestimmte Bahnen einzuschließen. k ist ein

Mantel von Kupferblech, der den Dampfcylinder einschließt; n kleine Oeffnungen am obern Ende des Cylinders, durch welche der Raum

zwischen Cylinder und Mantel mit dem Raume über dem Kolben in Verbindung steht. L gußeiserner Cylinderdekel, welcher in die Stopfbüchse o ausläuft, durch welche zugleich die Kolbenstange in

paralleler Lage mit dem Cylinder erhalten wird. M, der

Dampfkolben, besteht aus einer hohlen Scheibe, über welche außen Hanfzöpfe gewunden

sind, und aus dem Kolbendekel M, durch welchen die

Kolbenstange N hindurchgeht; die leztere ist unten mit

einem Nietkopfe befestigt und oben mit einer Schraube versehen; sie wird von dem

Rohre O eingeschlossen, das sich unten auf den

Kolbendekel stüzt und denselben mittelst der oben über die Kolbenstange geschraubten

Gegenschrauben p niederpreßt; die Vermittelung zwischen

dem Rohre O und dem Kolbendekel bildet der Ring oder

Schuh o. P ist ein bronzener Kopf, durch welchen die

Kolbenstange mit dem Zapfen q des Krummzapfens Q verbunden ist; der leztere ist an der Schwungradwelle

R befestigt, an der zugleich das übertragende

Zahnrad angebracht ist. S, S, sind zwei excentrische

Scheiben, welche symmetrisch in einiger Entfernung von einander an der

Schwungradwelle R angebracht sind; die eine bewegt die

Speisepumpe, die andere das Dampfzuleitungsventil; von ihnen gehen die Gestänge T, T, herunter, welche unten durch das horizontale

Querstük r miteinander verbunden sind; an dem leztern

befindet sich die Kolbenstange der Speisepumpe angeschlossen und das gabelförmige

Ende s der Ventilstange übergeschoben. t ist ein Handhebel, der bei seiner Verbindung mit s mit einem excentrischen Stüke versehen ist, welches in

der einen oder andern Stellung beim Umschlagen des Hebels eine Verbindung oder

Trennung der Ventilstange mit den excentrischen Schubstangen bewirkt. U ist die Kolbenstange der Speisepumpe, U, diese Pumpe selbst; u das

Saugrohr, welches nach der Warmwassercisterne, v das

Drukrohr, welches nach dem Kessel führt; x eine an das

Maschinengestell angeschraubte Leitung für den Speisepumpenkolben; V die beiden gußeisernen Böke, welche das

Maschinengestell bilden; sie sind auf die Grundplatte aufgeschraubt, ziemlich in

halber Höhe durch zwei Querstäbe verbunden und werden oberhalb durch die

Schwungradwelle R, welche das Schwungrad X trägt, in gehöriger Entfernung gehalten. Y ist die verticale Regulatorwelle, welche durch das

Winkelradvorgelege y, y die Bewegung von R erhält und durch das Rohr Z, welches mit der Büchse z verbunden ist, die

Stellung der Dampfklappe a, bewirkt, deren Achse mit dem

Hebel b, verbunden und welche in dem Knie des Rohres g angebracht ist.

In Bezug auf die einzelnen Theile der Maschine ist etwa noch Folgendes zu bemerken:

der Cylinderdekel unterscheidet sich wesentlich von dem bei gewöhnlichen

Dampfmaschinen; er hat eine glokenähnliche Gestalt und eine lange Stopfbüchse, um

die Parallelbewegung der

Kolbenstange in dem Falle zu sichern, wenn man nicht besondere Führungen mit

Reibungsrädern anwendet, wie gewöhnlich bei oscillirenden Maschinen. Die Stärke der

am Cylinderboden angegossenen Hohlkugel B beträgt 0,02

M., ihr äußerer Durchmesser aber 0,4 M., verhältnißmäßig gegen die Cylinderweite,

welche bei der abgebildeten 10pferdigen Maschine 0,38 M. beträgt.

Die Einrichtung, die Dampfausströmungsöffnung von der Einströmungsöffnung zu trennen

und leztere weit größer als erstere zu machen, ist dem Erbauer der Maschinen nicht

eigenthümlich; Cavé baute schon mehrere

oscillirenden Maschinen nach dieser Art, und vor ihm ebenfalls Gengembre, welcher sich derselben Einrichtung bei einer Dampfmaschine von

160 Pferdekraft bediente. Bei mehreren ausgeführten oscillirenden Maschinen mit

Kugelgelenk betrug der Querschnitt des Dampfzuleitungsrohres 1/60, der

Cylinderquerschnitt des Ableitungsrohres nur 1/30.

Die Bewegung des Dampfabsperrungsventils und die Veränderung derselben erfolgt durch

eine excentrische Scheibe. Aus Fig. 14 ergibt sich, daß

die Centrallinie der excentrischen Scheibe S¹

unter 45° steht, wenn sich Krummzapfen und Kolben in ihrem tiefsten Punkte

befinden und die Bewegung nach der durch den Pfeil angedeuteten Richtung erfolgt;

durch die Stellung der Theile F, r und s ist in demselben Augenblike auch das Ventil im

Begriffe sich zu heben. Nachdem der Krummzapfen 45° durchlaufen hat, ist das

Ventil in seiner höchsten Stellung, und wenn derselbe dann seine Bewegung fortsezt,

so ist während der nächsten 45° das Ventil im Rükgange begriffen, und nach

einer Bewegung von abermals 45° ruht es wieder auf dem Ventilsize auf, wenn

der Mittelpunkt der excentrischen Scheibe S³ bis

zu einer durch S¹ gefundenen Horizontallinie

herabgestiegen ist. Wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dann steht dieser Mittelpunkt

in S²; so lange er über oder unter S¹, S³ steht,

ist dasselbe geöffnet oder geschlossen. Will man den Dampfzufluß früher absperren,

so hat man die vorher erwähnten Theile nur so zu stellen, daß der Mittelpunkt der

excentrischen Scheibe sich über S¹ befindet, wenn

das Ventil sich zu heben anfängt; dann wird dasselbe auch zeitiger

niedergedrükt.

Der Kolben in der gezeichneten Maschine ist nicht, wie gewöhnlich bei

Hochdrukmaschinen, ein Metallkolben, sondern ein Hanfkolben; die Liederung hält sich

bei der einseitigen Wirkung des Dampfes natürlich viel besser, als sich

Hanfliederung in doppelt wirkenden Hochdrukmaschinen halten kann. Die Liederung

kann, wie die Abbildung des Kolbens zeigt, ohne daß die Gloke abgehoben wird,

nachgezogen werden. – Die Bewegung der Speisepumpe ist mit der des

Dampfzuführungsventiles verbunden.

Die Einfachheit in der Construction der Maschine ist so bemerkenswerth, daß sie sich

gerade deßwegen in vielen Fällen als besonders geeignet empfehlen muß. An solchen

Orten, wo die gesammte Entwikelung der Industrie noch nicht weit vorgeschritten ist,

wo man die Maschinen noch wenig kennt, Arbeiter zur Bedienung derselben und zur

Ausführung der nöthigen Reparaturen schwer zu erhalten sind, muß man besonders auf

Einfachheit in den anzuwendenden Vorrichtungen sehen, da mit derselben gewöhnlich

geringe Abnüzung und seltenes Eintreten von Reparaturen verbunden ist. In solchen

Fällen ist, ohne noch den geringen Kaufpreis zu berüksichtigen, die beschriebene

Maschine dann am Plaze, wenn man keine größere Kraft als von 12–15 Pferden

verlangt.

Ueber die Menge des zum Betriebe der Maschine erforderlichen Kohlenaufwandes enthält

unsere Quelle keine bestimmte Angabe, sondern Berechnungen zur Bestätigung des

allgemein bekannten Sazes, daß eine theurere Maschine mit guter Benuzung des

Brennmaterials vortheilhafter wirkt, als eine wohlfeile mit weniger guter.

Die Maschine wirkt mit 5 Atmosphären Dampfdruk im Kessel; die Dampfzuführung findet

gegenwärtig nur während des halben Kolbenhubes statt.

Tafeln