| Titel: | Verbesserungen in der Gewinnung des Schwefels aus Schwefelkies, worauf sich James Harvey, am Bazing-place, Waterloo road, in der Grafschaft Surrey, am 8. Jul. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. LXV., S. 273 |

| Download: | XML |

LXV.

Verbesserungen in der Gewinnung des Schwefels aus

Schwefelkies, worauf sich James

Harvey, am Bazing-place, Waterloo road, in der Grafschaft Surrey,

am 8. Jul. 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1841, S.

115.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Harvey's Darstellung des Schwefels aus Schwefelkies.

Diese Verbesserungen in der Gewinnung des Schwefels aus Schwefelkies bestehen in

einer vervollkommneten Procedur und einer neuen Ofenconstruction, mit deren Hülfe

der Schwefel auf eine raschere und ökonomischere Weise als in den Oefen gewöhnlicher

Bauart aus Schwefelkies u.s.w. gewonnen werden kann. Die schwefelhaltigen Stoffe

kommen in kegelförmige Tiegel, welche in den Feuercanal eines Ofens eingesezt, durch

Kohks, Holzkohle oder Torf erhizt und während der Operation auf einem regelmäßigen

Temperaturgrad erhalten werden. Die Intensität der Ofenhize sollte so beschaffen

seyn, daß sie den Schwefel aus dem Erze sublimirt, ohne das Erz zu calciniren oder

zusammenzubaken, was bei allzu intensiver Hize der Fall seyn würde.

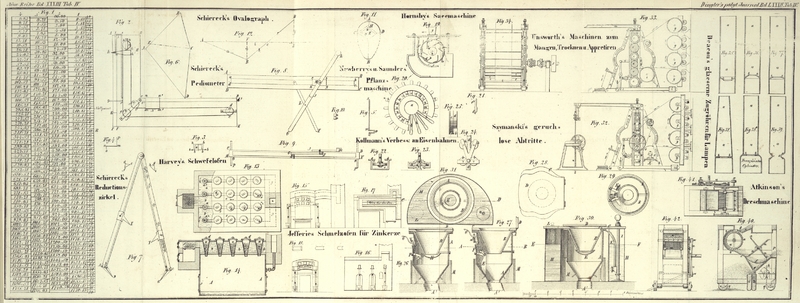

Fig. 13

stellt den verbesserten Ofen im Grundriß dar, wobei einige Theile weggelassen sind,

um gewisse darunter befindliche Theile im Durchschnitt zu zeigen; Fig. 14 ist ein durch den

Feuercanal, die Tiegel und den Schornstein geführter senkrechter Längendurchschnitt

des Ofens. Die kegelförmigen Tiegel a, a, a bestehen aus

Eisen, feuerfestem Thon, oder einem sonstigen geeigneten Material; sie sind in die

Feuercanäle b, b des Ofens eingesezt, indem sie in

kreisrunden, in die vierekigen Baksteine c, c, c

geschnittenen Oeffnungen ausruhen; diese Baksteine bilden den obern Theil oder die

Deke der Feuercanäle. Die unteren Enden der Tiegel ragen durch andere kreisförmige,

in denjenigen Baksteinen befindliche Oeffnungen heraus, welche den Boden der

Feuercanäle und die Deke der Condensationskammer bilden, wie Fig. 14 zeigt. Die Seiten

der Feuercanäle sind aus Baksteinen gebaut, oder aus solchen Ziegeln, wie sie als Wände

zwischen den kegelförmigen Tiegeln aufgeführt sind. Der ganze Ofen ist mit einem

starken Mantel aus Baksteinen oder Mauersteinen umgeben. Die oberen Enden der Tiegel

a, a, a sind durch Dekel d,

d, d verschlossen, ihre unteren Enden dagegen sind mit einer durchlöcherten

Platte oder einem Roste e, e, e versehen, welcher das im

Tiegel befindliche Material trägt, dem Schwefel jedoch gestattet, in dampfförmigem

Zustande zu entweichen.

Nachdem das Brennmaterial in dem Ofen bei f angezündet

worden ist, nimmt die Flamme, wie die Pfeile in Fig. 13 andeuten,

zunächst ihren Weg längs des Mittlern Feuercanals, die Seiten der konischen Tiegel

bespielend. An dem Ende des Canals in der Nähe des Schornsteins anlangend, biegt

sich die Flamme um die beiden Endtiegel a¹, a¹ und tritt rechts und links in die beiden

Seitencanäle. Nun kehrt die Hize diesen Canälen entlang nach der Vorderwand zurük,

biegt sich um die Tiegel a², a² und entweicht endlich bei g, g in den Schornstein.

Um diesen verbesserten Proceß gehörig zu leiten, müssen die Tiegel mit einer

hinreichenden Quantität von Schwefelkies oder andern schwefelhaltigen Stoffen

gefüllt werden. Man zerbricht das Material in ungefähr faustgroße Stüke. Die auf das

Erz in den Tiegeln einwirkende Hize treibt nun den Schwefel in Dampfform heraus.

Dieser findet, da er aufwärts nicht entweichen kann, durch die durchlöcherte Platte

oder den Rost e, e am Boden eines jeden Tiegels einen

Ausweg in die darunter befindliche Kammer A, A. Leztere

kann aus Schieferplatten, Eisen oder einem andern passenden Material bestehen, und

ihr Boden dürfte mit einer wenige Zoll tiefen Wasserschichte bedekt seyn. Das Wasser

zieht die Schwefeldämpfe an und veranlaßt dieselben, an dem unteren Theile des

Behälters in Gestalt von Schwefelblumen sich zu verdichten.

Wenn die Trennung des Schwefels vom Erze vollständig erfolgt ist, so läßt man den

Ofen abkühlen, leert darauf die Tiegel und füllt sie wieder. Dabei können die Tiegel

entweder an ihrer Stelle bleiben, oder durch einen eigens hiezu vorgerichteten Krahn

aus ihren Lagern gehoben werden. Die Dekel d, d der

Tiegel dürfen nicht luftdicht, sondern nur so dicht schließen, daß sie eine geringe

Quantität atmosphärischer Luft zulassen, das Entweichen einer bedeutenden Quantität

Dämpfe aber verhüten. Der Zug durch die Tiegel wird durch die aus der

Condensationskammer führende, mit einem Hahn oder Ventil versehene Röhre i regulirt. Mit Hülfe dieser Röhre wird ein ganz

schwacher Luftstrom durch die Tiegel und die Condensationskammer unterhalten. Der

Zwek dieses Luftstroms ist, die Trennung des Schwefels von dem Eisen im Schwefelkies,

oder die abwärtsgehende Sublimation dieses Productes zu befördern. Der an obiger

Rohre befindliche Hahn muß so regulirt werden, daß er den Zug mäßigt und die

Verbrennung des Schwefels verhütet. Der condensirte reine Schwefel wird durch die

Thüren j, j aus der Kammer geschafft. Die am Boden der

Cisterne befindliche Flüssigkeit kann man gleichfalls entfernen und auf irgend eine

geeignete Weise in Schwefelsäure verwandeln.

Tafeln