| Titel: | Hrn. v. Ertel's neue Construction eines Hahnes zum Absperren von Flüssigkeiten. Beschrieben von L. Seelinger. |

| Autor: | L. Seelinger |

| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. XCIII., S. 419 |

| Download: | XML |

XCIII.

Hrn. v. Ertel's neue Construction eines Hahnes zum

Absperren von Fluͤssigkeiten. Beschrieben von L. Seelinger.

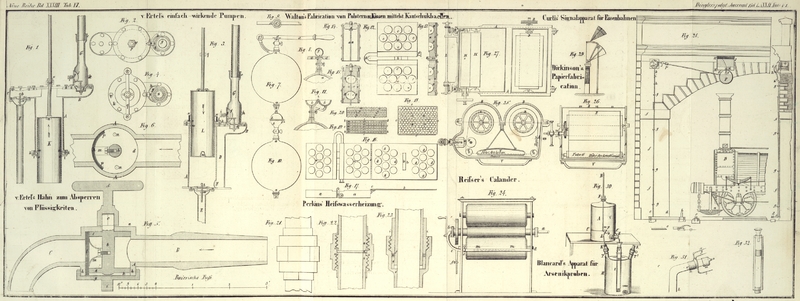

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

v. Ertel's neue Construction eines Hahnes.

Es ist allgemein bekannt, daß der gewöhnliche Hahn, welcher kegelförmig in seiner

Hülse eingeschliffen ist, bei Leitungen, worin die Flüssigkeit einen großen Druk

besizt, manches Unangenehme darbietet. Wenn nämlich ein solcher Hahn geschlossen

ist, so wird die Flüssigkeit einen Druk auf die schiefe Seitenwand desselben

ausüben, der um so größer ist, je größer diese gedrükte Fläche und je größer der

Druk der Flüssigkeit in der Leitung ist. Da dieser Druk auf eine schiefe Wand

erfolgt, so wird nothwendig ein Theil desselben dahin wirken, den Hahn aus seiner

Hülse herauszutreiben; die Folge davon ist, daß der vollkommen dichte Schluß

desselben verloren geht und ein Theil der Flüssigkeit entweichen kann, wenn nicht

eine entsprechende Kraft den Hahn in seiner Hülse niederhält. Dieses gewaltsame

Einpressen des Hahns in seine Hülse erzeugt aber eine bedeutende Reibung, welche die

Drehung desselben schwierig macht, so daß sie nur noch mit großem Kraftaufwand oder

mit einem aufgestekten entsprechend langen Hebel möglich ist. Die starke Reibung

zwischen dem Hahn und seiner Hülse führt aber bei Hähnen, welche häufig gedreht

werden, eine rasche Abnüzung herbei, und da diese nicht auf der ganzen Fläche des

Kegels gleichförmig stattfindet, sondern an den Stellen zwischen je zwei

Durchgangsöffnungen desselben am stärksten ist, so wird an diesen Stellen ein

Durchdringen der Flüssigkeit möglich, obwohl der Hahn am obern und untern Theile der

Hülse noch vollkommen schließt; deßhalb muß man, um den vollkommenen Schluß wieder

herbeizuführen, den Hahn jedesmal abdrehen und aufs neue einschleifen.

Diese Uebelstände zu beseitigen, war der Zwek, den Hr. v. Ertel sich bei der Construction seiner Hähne

vorgesezt hatte, und die Erfahrung hat bereits zu Genüge gezeigt, daß er denselben

vollkommen erreicht hat.

Fig. 5 ist ein

verticaler Längendurchschnitt dieses Hahns und

Fig. 6 ein

horizontaler Durchschnitt durch die Mitte desselben.

A ist die Hülse des Hahns in Verbindung mit der

Zuleitungsröhre

B und der Abflußrohre C.

Statt daß bei dem gewöhnlichen Hahne der Flüssigkeit die Eintrittsöffnung in seine

Hülse versperrt wird, wird hier umgekehrt die Austrittsöffnung aus derselben

verschlossen. Die Hülse A bildet einen hohlen, im Innern

genau ausgedrehten Cylinder, welcher oben durch den Boden a geschlossen ist. Im Innern dieser Hülse läßt sich ein Zapfen b, welcher mit den zwei Scheiben c und d ein Ganzes bildet, drehen; zu diesem

Zwek steht der Zapfen b durch den Boden a vor und endigt daselbst in das Vierek e, auf welches der Schlüssel f aufgestekt werden kann.

Die obere Scheibe c ist auf der innern Bodenwand a genau aufgeschliffen. Der untere Theil der Hülse wird

durch einen Dekel g, der sich über dieselbe schrauben

läßt, dicht verschlossen; zu diesem Zwek bringt man einen Ring von Staniol oder dgl.

zwischen den Rand h der Hülse und den Dekel, damit beide

vollkommen dicht aneinander anzuliegen kommen und keine Flüssigkeit durchzudringen

im Stande ist. Der Dekel g hat ebenfalls einen

vierekigen Zapfen i, auf welchen derselbe Schlüssel f paßt, um den Dekel losschrauben zu können; k ist eine federnde runde Platte, welche den Zapfen b nach Oben drükt, damit die Scheibe c immer dicht am Boden a

anliegt.

Den Haupttheil des Ganzen bildet eine nach der innern Hülsenwand kreisförmig gebogene

Platte l, welche in ihrer ganzen Dike in die obere und

untere Scheibe des Zapfens b eingelassen ist, so daß sie

sich, wenn der Zapfen gedreht wird, mitdrehen muß. Eine Feder in drükt diese Platte

schwach an die innere Wand der Hülse an; die Platte selbst ist auf dieser Wand

vollkommen dicht aufgeschliffen.

Die Flüssigkeit, welche in der Richtung des Pfeiles drükt, schließt diese Platte

stets um so fester an die Wand an, je größer der Druk selbst ist; die Wirkung des

Drukes ist also hier gerade die entgegengesezte von der des gewöhnlichen Hahns. Die

Wirkung der durch diesen Druk erzeugten Reibung ist aber nie so groß, daß sich der

Hahn nicht noch mit sehr geringer Kraft drehen ließe.

Weil der Druk der Flüssigkeit nach allen Seiten gleich stark wirkt, so wird die obere

Scheibe c ebenfalls an den Boden der Hülse angedrükt,

damit keine Flüssigkeit zwischen ihr und dem Boden eindringen kann; dieser Druk nach

Oben würde sich aber durch einen gleichen Druk auf die untere gleich große Scheibe

ausgleichen, wenn nicht in der untern Scheibe die Löcher n,

n gebohrt wären, welche der Flüssigkeit den Durchgang erlauben.

Die Federn m und k haben

einzig den Zwek, die Platte l und die Scheibe c beständig an die Wände anzudrüken, auch dann, wenn keine Flüssigkeit in der

Röhre ist, damit kein Schmuz sich zwischen die aneinander anliegenden Flächen

ansezen kann. Sollte sich etwas Unreinigkeit an die Seitenwand der Hülse angesezt

haben, so wird sie durch die, nach der punktirten Linie p abgeschrägten Kanten der Platte l beim

Umdrehen jedesmal weggeschoben werden.

Diese Art Hähne sind bereits bei mehreren Wasser- und Dampfleitungen, bei

hydraulischen Pressen, so wie bei einem Apparate zur Verdichtung der Kohlensäure mit

großem Vortheil angewendet worden, und es hat sich gezeigt, daß man auch beim

größten Druk dieselben selbst ohne einen langen Schlüssel leicht umdrehen kann; auch

haben sie sich in Bezug auf Dauerhaftigkeit bereits bewährt, selbst wo sie mehrere

Hundertmale des Tages, wie z.B. bei hydraulischen Pressen, auf- und zugedreht

werden.

Tafeln