| Titel: | Verbesserungen in der Papierfabrication, worauf sich William Mc. Murray, Papierfabrikant in Kinleith Mill bei Edinburgh, am 1. Jul. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. IX., S. 19 |

| Download: | XML |

IX.

Verbesserungen in der Papierfabrication, worauf

sich William Mc.

Murray, Papierfabrikant in Kinleith Mill bei Edinburgh, am 1. Jul. 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1842, S. 139.

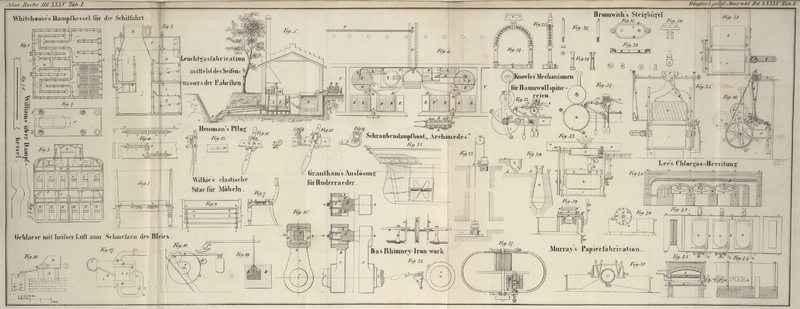

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Murray's Verbesserungen in der Papierfabrication.

Meine Verbesserung in der Papierfabrication bezieht sich auf eine Methode das Wasser

aus einem rotirenden Siebcylinder von geeigneter Construction während des

Zerkleinerungsprocesses der Lumpen im Holländer zu entfernen. Zur besseren

Erläuterung meiner Erfindung beginne ich sogleich mit der Beschreibung der

beigegebenen Abbildung, wobei ich bemerke, daß in den verschiedenen Figuren gleiche

Buchstaben zur Bezeichnung der entsprechenden Theile dienen.

Fig. 37

stellt einen Grundriß und

Fig. 38 einen

Längendurchschnitt der Maschine dar.

Fig. 39 ist

ein durch das Cylindersieb gehender Querschnitt.

Fig. 40

liefert den Längendurchschnitt eines Theiles der Maschine, welcher den Querschnitt

des Siebes und des damit in Verbindung stehenden Apparates zur Entfernung des

Wassers aus dem Siebe darstellt. Da die Construction des in der Abbildung deutlich

dargestellten Holländers bekannt ist, so gehe ich in keine Beschreibung desselben

ein, sondern beschränke meine Erläuterung auf den an einem rotirenden Siebe

anzubringenden Apparat, um das Wasser von den in Brei zu verwandelnden Lumpen zu

trennen. a, a ist das rotirende Sieb. Es besteht aus

zwei geschlossenen Seitenwänden a¹ aus Holz mit

Messingbürsten bei b, deren Zwek unten erläutert werden

soll. Beide Seitenwände a¹ sind durch Stangen a² mit einander verbunden. Rings um den offenen Cylinder,

welchen die Stangen a² und die Seitenwände a¹ bilden, ist ein starker Draht a³ gewunden. Damit dieser Draht nicht aus seiner

Lage verschoben werden könne, sind in die Stangen a² Kerben gefeilt, in welche derselbe zu liegen kommt. Ueber den so

gebildeten Cylinder ist ein feines Drahtgewebe gezogen. Auf den rotirenden

Drahtcylinder mache ich indessen keinen Anspruch, indem seine Anwendung für

vorliegenden Zwek nicht neu ist. Meine Erfindung bezieht sich lediglich auf eine

Methode, das Wasser aus dem rotirenden Siebe zu entfernen, und gründet sich, wie

sogleich erläutert werden soll, auf das Princip des Hebers, c ist eine Röhre, welche in Lagern d befestigt

ist, von denen das eine an der mittleren Scheidewand, das andere an der Seitenwand

des Holländertrogs angebracht ist. Um diese Röhre dreht sich der Cylinder a. Die Strömung des Breies in dem Troge reicht hin, dem

Siebe die nöthige rotirende Bewegung zu ertheilen, indem die auf der Röhre c sich bewegenden Bürsten nur geringe Reibung

verursachen; aus diesem Grunde bedarf also das Sieb keines besonderen

Treibapparates, c¹ ist eine Fortsezung der Röhre

c, welche den längeren Schenkel des Hebers bildet.

Diese Röhre c¹ mache ich in der Regel ungefähr 6

Fuß lang, bringe an dem unteren Ende derselben einen Sperrhahn e und an dem oberen Ende derselben einen Hahn f zum Auslassen der Luft an. Um die Röhre c¹ bei Beginn der Operation mit Wasser zu füllen,

bediene ich mich einer Röhre g, welche sich oben in

einen Trichter endigt und mit einem Hahn h versehen ist.

c², c²

sind zwei kurze, von der Röhre c¹ abwärts sich

erstrekende Röhren, welche man die kürzeren Schenkel des Hebers nennen mag; sie

gehen so tief als möglich abwärts, ohne jedoch die freie Rotation des Siebes zu

stören.

Nach dieser Erklärung des Apparates will ich nun seine Wirkungsweise mit wenig Worten

erläutern. Ich nehme an, die Maschine stehe still und die Röhre c¹ sey leer. Um nun den Apparat zum Abziehen des

Wassers aus dem Cylindersiebe in Thätigkeit zu sezen, wird der Hahn e geschlossen, der Lufthahn f geöffnet und durch die Röhre g so lange

Wasser in die Röhre c¹ gegossen, bis es in die

Röhren c² fließt. Hierauf schließt man den Hahn

h und öffnet den Hahn e,

worauf das Wasser den Gesezen des Hebers gemäß ununterbrochen aus dem Inneren des

rotirenden Siebes a durch die Röhre c¹ abfließt.

Tafeln