| Titel: | Ueber Leuchtgasfabrication mittelst des Seifenwassers der Fabriken; von Hrn. Houzeau-Muiron. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. XI., S. 25 |

| Download: | XML |

XI.

Ueber Leuchtgasfabrication mittelst des

Seifenwassers der Fabriken; von Hrn. Houzeau-Muiron.

Aus den Annales de Chimie et de Physique. Febr. 1842,

S. 250.

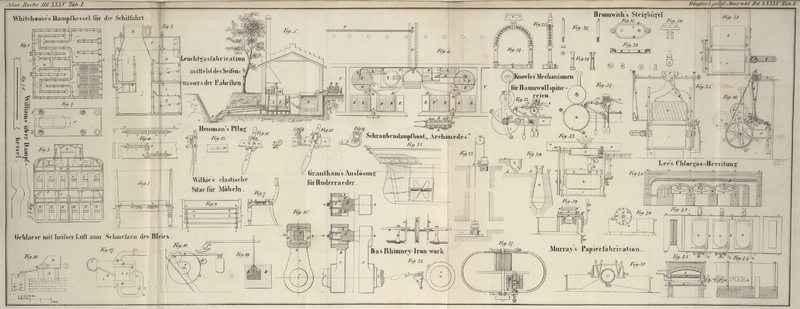

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Houzeau-Muiron, uͤber Leuchtgasfabrication mittelst

des Seifenwassers der Fabrikation.

Das Seifenwasser, welches zum Entfetten der Wollentuche gedient hat, sammelt man

sogleich, nachdem es mit dem Fett und den Unreinigkeiten der Gewebe gesättigt worden

ist. Man benuzt hiezu hölzerne Fässer, welche 100 Liter fassen (die zum Entfetten

dienende Seife hat meistens Kali zur Basis).

Fuhrleute durchfahren täglich mehrmals die Stadt (Rheims) mit Wagen, welche zehn

Fässer (jedes von einem Hektoliter) aufnehmen können, um das Seifenwasser der

Fabriken zu sammeln. Jeder von einem Pferd gezogene Wagen liefert täglich 60 bis 80 Hektoliter

in die Gasanstalt. In dem Hofe derselben angekommen, halten die Wagen vor einer

Oeffnung A, Fig. 5, welche mit dem

Innern des zur Behandlung der Seifenwasser bestimmten Gebäudes communicirt. Der zum

Transport des Seifenwassers dienende Wagen ist mit zwei Trögen aus Weißblech (Fig. 5 und 6) versehen,

die in ein Rohr endigen, welches man mit einer in den Behälter für das Seifenwasser

einmündenden Rinne C verbindet. Auf diese Weise lassen

sich die Fässer schnell und ohne Mühe ausleeren.

Sobald der Behälter D mit Seifenwasser gefüllt ist (er

faßt beiläufig 140 Hektoliter), gießt man 70 Kilogr. concentrirte Schwefelsäure,

welche zuvor mit ihrem doppelten Gewichte Wasser verdünnt wurde, hinein. Wo die

Salzsäure wohlfeil ist, kann man auch diese benuzen; man muß von ihr doppelt so

viel, nämlich 140 Kilogr. anwenden. Nach dem Eingießen der Säure rührt man die

Flüssigkeit rasch um, bis die Zersezung vollständig ist. Bald darauf bildet sich ein

schmuziggrauer Schaum, wenn das Seifenwasser vom Entfetten ungefärbter Wolle

herrührt; 12 Stunden nach dieser Operation im Sommer oder 18 Stunden darauf im

Winter ist die Zersezung hinreichend vorgeschritten, um 8/10 des Wassers ablaufen

lassen zu können. Lezteres ist klar, etwas gelblich und enthält beiläufig 1 Proc.

schwefelsaures Kali; wenn man es benuzen wollte, müßte man es entweder in einem

Gradirhause verdampfen oder auf trokene, der Luft ausgesezte Erde ausgießen, welche

man auslaugen würde, nachdem sie genug mit Salz geschwängert ist.

In dem Maaße, als das klare Wasser abläuft, sinkt die auf ihm schwimmende Fettmasse

auf den Boden des Behälters; lezterer ist unten mit einer Bleiröhre versehen, welche

außerhalb so hoch aufgebogen ist, daß ihre Spize über die Fettmasse-Säule

hinaufreicht, so daß in keinem Falle Fetttheile mit dem Wasser fortgerissen werden

können.

Sogleich nach dem Ablassen des entfetteten Wassers wird der Behälter mit einer neuen

Quantität Seifenwasser gefüllt; die Fettmasse von der vorhergehenden Operation

steigt dann auf die Oberfläche. Man öffnet nun eine Klappe E, welche mit einer großen Kufe F communicirt.

Die Tiefe dieser Klappe entspricht der Höhe der Fettmasse. Um das Auslaufen der

lezteren zu befördern, führt man in der ganzen Länge des Behälters eine senkrechte

Scheidewand herum, welche das Fett an die Oeffnung der Klappe zusammendrängt. Bald

nach dem Abnehmen des Fettes säuert man neuerdings und fährt so täglich fort.

Das erhaltene Product ist ein Gemenge von unverändertem Oehl, fetten Säuren, thierischen

Stoffen und Wasser. In dieser Masse ist das Wasser gewissermaßen chemisch gebunden,

so daß es bei gewöhnlicher Temperatur nicht verdunstet, sondern nur durch

Verdampfung bis auf die lezten Antheile abgeschieden werden kann.

Um die Kosten des Abdampfens zu vermeiden, wobei sich überdieß die Oehle färben

würden, bringt man die Fettmasse mit ihrem acht- bis zehnfachen Gewicht

Wasser in eine große Kufe F, welche durch eine

Scheidewand G in zwei Theile getheilt ist. Die Masse

fällt in die erste Abtheilung, trennt sich von einem Antheil Wasser und steigt,

unter der Scheidewand durchgehend, in der großen Abtheilung der Kufe I in die Höhe. Man läßt durch den Hahn J das niedergeschlagene Wasser auslaufen; die

Absonderung des Wassers wird sehr befördert, wenn man durch die Röhre K Dampf einströmen läßt, welcher die ganze Masse erhizt.

Man nimmt dann den oberen Theil der Fettmasse heraus und bringt ihn in einen höheren

Behälter, welcher ebenfalls durch Dampf erhizt ist. Ein gewisser Antheil Wasser

sondert sich noch ab; um das Oehl aber vollständig zu entwässern, läßt man die Masse

aus dem Behälter L in einen kupfernen Kessel auslaufen;

bei raschem Sieden und beständigem Umrühren verdampfen die lezten Antheile Wasser.

Unmittelbar darauf wird das Product in kupferne Behälter gegossen; es enthält

20–25 Proc. Unreinigkeiten, welche es trüben und färben; um diese

abzusondern, versezt man es mit 2 Proc. concentrirter Schwefelsäure und rührt stark

um; zwei Tage darauf sammelt sich das klare Oehl auf der Oberfläche und die

Unreinigkeiten haben sich niedergeschlagen. Man nimmt das Oehl vorsichtig ab, den

Rükstand aber, welcher ein Gemisch von Oehl und fremdartigen Körpern ist, gießt man

in leinene Filter, welche in einer geheizten Stube stehen. So gewinnt man den

größten Theil des in den Niederschlägen enthaltenen Oehls.

Der Rükstand von den vorhergehenden Operationen ist schwarz und sehr dik; er läßt

sich vortheilhaft zur Leuchtgasbereitung benuzen. Da es schwierig wäre, diese Art

Fett mit Regelmäßigkeit in die Retorte zu leiten, so macht man es mittelst des bei

einer vorhergehenden Operation gewonnenen empyreumatischen Oehls flüssig; jeder Tag

liefert so viel Theer, als man braucht, um das Fett am folgenden Tage flüssig zu

machen.

Das durch Zersezung dieser Masse erhaltene Gas wird mit Kalkwasser gereinigt;

lezteres enthält dann Cyancalcium, daher man es mit schwefelsaurem Eisen versezt, um

Berlinerblau zu gewinnen; der entstehende schwarze Niederschlag wird mit Salzsäure

gewaschen, wobei ein dunkelblauer Rükstand bleibt.

Dieses Gas besizt eine bedeutende Leuchtkraft, denn ein Kubikfuß gibt eine Stunde lang ein Licht

gleich dem einer Carcel'schen Lampe, welche 48 Gramme

Oehl stündlich verbrennt; um das Licht einer gewöhnlichen Werkstattlampe zu

erhalten, betragen also die Kosten des Gases nur beiläufig 4 Centimes stündlich, da

der Kubikfuß auf 6 Centimes zu stehen kommt.

Ich mußte viele Versuche anstellen, bis es mir gelang, die fremdartigen Substanzen

vollständig von dem Oehl abzusondern, so daß lezteres in den Handel gebracht werden

konnte; es mußte aber zugleich der Rükstand selbst benuzt werden können: deßhalb war

ich genöthigt, eine Methode das Gas zu transportiren, welche einfach, wohlfeil und

wenig gefährlich ist, zu schaffen.

Nach diesem Verfahren wird das Gas in einem cylindrischen Recipienten, welcher aus

einem elastischen Gewebe besteht, gesammelt; indem man den oberen und unteren Boden

desselben gegen einander drükt, zwingt man das darin enthaltene Gas zu entweichen

und sich in den Behälter des Consumenten zu begeben; der Wagen, welcher den

elastischen Recipienten führt, ist deßhalb mit einer biegsamen Röhre versehen,

welche man durch ein anzuschraubendes Rohr mit dem im Hause des Consumenten

befindlichen Gasbehälter verbindet. Wenn der Wagen in die Gasfabrik zurükgekehrt

ist, füllt man ihn neuerdings, nachdem man dem Gasometer der Fabrik einen Theil

seines Gegengewichts abgenommen hat, worauf das Gas rasch ausströmt und den

Recipienten auf dem Wagen schnell anfüllt.Ein solcher Apparat ist im polyt. Journal Bd. LXXIV. S. 272 beschrieben und abgebildet worden; über des

Verfassers Leuchtgasbereitung wurden bereits im polyt. Journal Bd. LIX. S. 156 u. Bd. LXI. S. 479 Notizen

mitgetheilt.A. d. R.

Nur auf diese Art war es möglich, den verschiedenen, in Rheims zerstreuten Fabriken

Gas zu liefern; da die Stadt über. 2800 Meter im Durchmesser hat, so hätte sich der

Aufwand für die Leitungsröhren nicht lohnen können.

Ich bin überzeugt, daß noch die Errichtung einer Anstalt für tragbares Gas nöthig

war, um den zur ersten Einrichtung behufs der Behandlung der Seifenwasser

erforderlichen Aufwand deken zu können; denn drei Fabrikanten, welche sich einige

Monate nach der Entstehung meiner Fabrik mit der Behandlung der Seifenwasser

beschäftigten, gaben dieselbe wieder auf, nachdem sie bedeutende Summen aufgewendet

hatten; und doch verkaufte man damals den Hektoliter Seifenwasser um 20 Centimes,

während er jezt 60 gilt.

Um das gereinigte Oehl zu benuzen, errichtete ich in meiner Fabrik eine

Seifensiederei. Es war mir nicht möglich mit diesem Oehl eine Kaliseife zu machen,

welche im Handel Beifall gefunden hätte und auch mit gereinigter Soda erzielte ich

kein viel besseres Resultat: die Seife war braun und wenig consistent. Als ich aber

dieses Oehl mit Laugen von roher Soda behandelte, erhielt ich ein gutes Resultat,

denn das im Oehl enthaltene öhl-talgsaure Eisen wird durch den in der Soda

enthaltenen Schwefel zersezt, die thierischen Stoffe schlagen sich mit dem

Schwefeleisen nieder und man bekommt eine Seife, wie sie im Handel gesucht

wird.Man vergleiche die von den HHrn. Zeller und Söhne

in Zürich mitgetheilte Methode, das zum Abkochen der Seide benuzte

Seifenwasser zur Gasbereitung zu verwenden (im polytechn. Journal Bd. LXXXII. S. 297).A. d. R.

Beschreibung der Abbildungen (Fig. 5 und 6).

A Oeffnung für die Röhren, welche das Seifenwasser

hereinleiten. – B, B Tröge aus Weißblech, in

welche man die Fässer ausleert. – C Rinne, welche

das vom Wagen laufende Seifenwasser aufnimmt und in die Behälter leitet. –

D, D, D, D hölzerne, in den Eken mit Blei belegte

Behälter zum Aufnehmen und Zersezen des Seifenwassers. – D', D', D', D' Scheidewände, um das Fett

zusammenzudrängen und gegen die Rinnen E, E, E, E zu

treiben. – E, E, E, E Klappen und Rinnen, um die

fetten Substanzen in die Kufen F, F zu leiten. –

F, F Kufen, welche mit einer Scheidewand G, G versehen sind; in ihnen wird der Fettmasse ein

Antheil des mitgerissenen Wassers entzogen. – G,

G Scheidewände, welche in den Kufen bis auf 30 Centimeter (11 Zoll) vom

Boden hinabreichen. – H, H, H, H Hähne zum

Abziehen des klaren, von Fett befreiten Wassers. – J,

J Hähne zum Abziehen des vom Fett abgesonderten Wassers. – K, K, K, K Röhren, welche den Dampf in die Kufen F, F und in die Behälter L,

L leiten. L, L Behälter, welche mit Dampf

geheizt werden, um die Trennung des Wassers von dem Fett zu veranlassen, ehe man

lezteres in den Kessel Q bringt. – M Dampfkessel. – N

unterirdischer Canal, in welchen die Entleerungsröhren der Behälter und Kufen

einmünden. – O Auslaßöffnung, welche das Wasser

durch den Canal P an das Ende der Fabrik leitet, wo sich

das Gradirhaus befindet. – P Canal. – Q kupferner Kessel; er ist mit einem Mantel versehen,

welcher in den Kamin endigt. – R kupferne

Behälter für das aus dem Kessel kommende Oehl. – S Kamin. – T Mantel. – V Seifensiederei.

Tafeln