| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Vorspinnen, Feinspinnen und Doubliren von Baumwolle, Wolle, Seide und anderer Faserstoffe, worauf sich Ezekiel Jones, Mechaniker zu Stockport in der Grafschaft Ehester, am 12. Julius 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. XXXIII., S. 125 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Verbesserungen an Maschinen zum Vorspinnen,

Feinspinnen und Doubliren von Baumwolle, Wolle, Seide und anderer Faserstoffe, worauf

sich Ezekiel Jones,

Mechaniker zu Stockport in der Grafschaft Ehester, am 12. Julius 1841 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1842, S. 144.

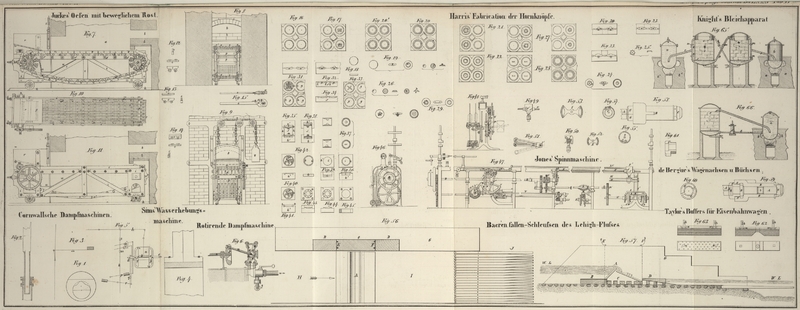

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Jones' Maschinen zum Spinnen von Baumwolle etc.

Meine Verbesserungen an Spinnmaschinen bestehen in der Herstellung zweier ganz

besonderer Arten von Bewegung. Die eine dieser Bewegungen ist dazu bestimmt, die

veränderlichen Geschwindigkeiten zwischen der Spule und dem Flieger zu reguliren, so

daß jede folgende Lage des Gespinnstes von der leeren Spule an bis zu ihrem größten

Durchmesser unter gleicher Spannung und in gleichmäßiger Reihenfolge sich bildet.

Die andere Bewegung hat den Zwek, die Vertheilung der Lagen zu reguliren; sie

bestimmt die Gestalt des auf die Spule gewikelten Gespinnstes. Ich gehe nun zur

Beschreibung meiner Verbesserungen mit Hülfe der beigefügten Abbildungen über, in

welchen gleiche Maschinentheile durch gleiche Buchstaben bezeichnet sind.

Nachfolgende Darstellung bezieht sich auf die unter dem Namen Spindelbank (bobbin and fly frame) bekannte

Spinnmaschine, welche die feineren Qualitäten Garn producirt. Die Anwendung

derselben Verbesserungen auf andere Spinn- und Doublirmaschinen, bei welchen

ein rotirender Flieger die Vertheilung des Gespinnstes bewirkt, unterliegt keiner

Schwierigkeit.

Fig. 46

stellt eine Endansicht,

Fig. 47 eine

Seitenansicht mit dem der Raumersparniß wegen abgebrochenen Gestell, und

Fig. 48 einen

Querschnitt der Spindelbank dar. Die übrigen Figuren enthalten abgesonderte Details,

worauf ich unten zurükkommen werde. In vorliegenden Figuren sind mehrere der

gewöhnlichen Maschinentheile weggelassen, um die Lage und Construction meiner

Verbesserung anschaulicher zu machen. A, Fig. 46 und 47, ist die

feste und lose Rolle; B ihre Welle. Am entgegengesezten

Ende dieser Welle befindet sich die Differentialbewegung C zur Regulirung der veränderlichen Geschwindigkeit der Spule, wie sie in

Houldsworth's am 16. Jan. 1826 ertheiltem Patent

(polytechn. Journal Bd. XXX. S. 89)

erläutert worden ist. Diese unter der Bezeichnung „jack in box“ bekannte Differentialbewegung wird durch die

veränderliche Umdrehung des Getriebes D regulirt, wie

denjenigen, welche mit

dem in Rebe stehenden Mechanismus vertraut sind, wohl bekannt ist, und lezterer Zwek

wurde bisher in der Regel durch eine Kegelbewegung erreicht. Meiner ersten

Verbesserung liegt der Zwek zu Grunde, der Unsicherheit der Bewegung, wenn diese

durch einen Kegel und Riemen Vermittelt wird, vorzubeugen. Ich beginne mit dem

Getriebe E, welches an der gleichförmigen Rotation der

Welle B Theil hat. Von diesem Getriebe wird die Bewegung

vermittelst der Stirnräder e und e' auf die Welle F übertragen, die mit einer

Leiste versehen ist, an welcher das in dem Schlitten F'

gelagerte konische Getriebe f sich verschieben läßt

(Fig. 49

und 50).

Dieses Getriebe f greift in ein ähnliches, an dem kurzen

Zapfen G befindliches Getriebe und ertheilt demselben

eine gleichförmige und regelmäßige Drehung.

Die Figuren 49

und 50

stellen eine Hintere Ansicht und eine Endansicht dieses Theiles dar, dessen unteres

Ende mit zwei rechtwinklich zu einander gestellten Kurbeln oder Excentriken versehen

ist. Diese Kurbeln spielen in Schlizen, die in den horizontalen Hebeln H, H,

Fig. 47 und

51,

angebracht sind, so daß die Umdrehung des Zapfens G die

Hebelarme H, H nothwendiger Weise in gleiche Schwingung

versezt, wobei sich ihre Wege durchkreuzen. Diese alternirende Bewegung der

Hebelarme H, H wird durch die hohle Welle J' und die Welle K', an

welchen die Arme festsizen, auf die konischen Segmente J

und K übergetragen.

Die Gestalt dieser konischen Segmente ist in Fig. 52 und 53 im

Grundrisse sichtbar. Fig. 47 stellt sie

beziehungsweise im Eingriff mit den konischen Getrieben L,

L und M, M dar. Leztere drehen sich frei an der

Welle N, sind jedoch mit den Sperrrädern und Sperrkegeln

o, o verbunden, deren Einrichtung aus den Figuren 54 und

55

abzunehmen ist. Die Sperrräder P, Fig. 54, sizen an der

Welle N fest und werden durch Sperrkegel p umgetrieben, die in der inneren Fläche der Büchsen o, o, o, o angeordnet sind, so daß die Welle N bei jeder Schwingung der Hebel H, H nach einer und derselben Richtung umgedreht wird. Diese Umdrehung der

Welle N theilt sich vermittelst der Stirnräder n, n' der Welle Q und dem

Getriebe D mit. Aus der ganzen Anordnung geht hervor,

daß die Umdrehungsgeschwindigkeit des Getriebes D von

der Größe der Schwingung der Arme H, H, diese aber von

dem Abstand der Kurbelwelle G von dem Mittelpunkt der

Wellen J' und K', woran jene

Arme befestigt sind, abhängt. Angenommen nun, die Spule, worauf das Gespinnst

gewikelt werden soll, sey leer, so beginnt die Kurbelwelle G in der in Fig. 47 dargestellten

Lage ihre Thätigkeit, wobei sie den Hebeln H, H die

größte Schwingung, mithin auch dem Getriebe D die größte

Drehung ertheilt. Während jedoch die Spule sich füllt, gleiten die Getriebe f und f', Fig. 49 und 50, längs der

Welle F fort, so daß jezt die Kurbelwelle G in einer größeren Entfernung vom Stüzpunkte der Hebel

H, H wirksam ist, und dadurch einen geringeren

Schwingungsbogen, mithin auch eine verminderte Umdrehungsgeschwindigkeit des

Getriebes D veranlaßt. Die Veränderung der Rotation des

Getriebes D ist es, welche die gleichförmige Spannung

des Gespinnstes beim Aufwikeln auf die Spule hervorbringt.

Ich gehe nun zur Beschreibung des Mechanismus über, welcher das Auf- und

Niedersteigen der Spulenbank (copping rail) veranlaßt,

wovon bekanntlich die Beschaffenheit des auf der Spule sich bildenden Knäuels

abhängt. An der Welle Q befindet sich ein kleines

konisches Getriebe q, welches in das an der Welle R' sizende kegelförmige Rad R greift. Das entgegengesezte Ende dieser Welle trägt das konische

Getriebe R, das abwechselnd in die Kegelräder r, r greift. Diese Räder sizen an der Achse r', welche sich dergestalt verschieben läßt, daß

entweder das eine oder das andere der Räder r, r in

Eingriff kommt, und eine wechselnde Rotation der Welle r' veranlaßt. Von der Welle r aus wird die

drehende Bewegung vermittelst der Getriebe s, s auf die

Welle S übertragen, welche mit Hülfe von Zahnstange und

Getriebe auf die gewöhnliche Weise die Spulenbank hebt oder senkt. T stellt einen um den Stüzpunkt t schwingenden Hebel dar, der in Folge des Sinkens und Steigens der

Spulenbank in hin- und herschwingende Bewegung versezt wird; er ist nämlich

mit der Spulenbank durch einen Stift t1 verbunden, der

in den horizontalen Schliz t² greift. Das andere

Ende dieses Hebels T ist mit einem gezahnten Quadranten

versehen, welcher in ein an der Rükseite der mit Einschnitten versehenen Scheibe

befindliches Getriebe greift, so daß die Hin- und Herschwingung des Hebels

T der Scheibe u eine

alternirende Drehung ertheilt. An der Vorderseite der Scheibe u befinden sich zwei concentrische Einschnitte, in die ein kleiner, mit

dem Theile V verbundener Stift greift. Die Feder V¹ drükt diesen Stift in den äußeren Einschnitt

der Scheibe, wenn sie sich in der Richtung des Pfeiles bewegt und an der in Fig. 47

sichtbaren Stelle angekommen ist, und in den inneren Einschnitt, wenn sie sich nach

der entgegengesezten Richtung dreht und an dem entgegengesezten Ende des äußeren

Einschnittes angekommen ist. Der Abstand zwischen dem inneren und äußeren

Einschnitte der Scheibe u ist genau eben so groß, wie

die zum Ein- und Ausrüken der Kegelräder r, r

erforderliche Verschiebung. Diese Verschiebung, welche das Heben und Senken der

Spulenbank veranlaßt, wird durch die Stange V und den

die Welle r' umfassenden Arm W bewerkstelligt. Um den Stüzpunkt w bewegt

sich frei der senkrechte Hebel W, dessen unteres Ende mit dem Theile V verbunden und dessen oberes Ende mit einer

Hervorragung versehen ist, welche sich gegen einen an der rotirenden gezahnten

Scheibe X befindlichen Stift lehnt. Diese Scheibe ist,

wie sich aus Fig.

47 abnehmen läßt, mit zwei concentrischen Kreisen von Stiften oder Zähnen

versehen, deren Abstand der Schwingungsweite des Hebels W entspricht, so daß der Hebel bei jeder Schwingung abwechselnd einen

Stift in einem der beiden Kreise anhält. Das Gewicht X¹ ertheilt der Stiftscheibe X ein

beständiges Bestreben sich zu drehen, indem es vermittelst einer Kette und der

Zahnstange X² auf das Stirnrad X³ und das Getriebe X⁴ wirkt, an dessen Achse die erwähnte Scheibe sizt. Die Verschiebung

des Schlittens F', in deren Folge die Schwingungsbögen

der Hebel H, H vermindert werden, geschieht durch die

Stange X5, welche den Schlitten F' mit der Zahnstange X² verbindet.

Ich habe nun noch zu erläutern, wie ich die Auf- und Niederbewegung der

Spulenbank abnehmen lasse, um den Enden des Garnknäuels eine konische Gestalt zu

geben (Fig.

48). Das an der Scheibe X befindliche Getriebe

X⁴ greift in das Rad X³, und das an der Achse dieses Rades sizende Getriebe greift in

einen um den Mittelpunkt Y' sich bewegenden gezahnten

Quadranten Y. Bei jedem Hube der Spulenbank, welcher

einen an der Scheibe X befindlichen Stift auslöst, dreht

sich dieser Quadrant um einen kleinen Bogen. Der untere Quadrant Y greift in ein Getriebe, welches lose an der

Drehungsachse des Hebels T sizt. Dieses lose

Doppelgetriebe greift zugleich in eine Zahnstange Y³, die mit dem Zapfen t¹ verbunden

ist, und seine Lage dergestalt bestimmt, daß bei jedem Hub der Spulenbank der Zapfen

t¹ dem festen Drehungspunkt t des Hebels T näher rükt.

Somit erzeugt ein kleinerer Hub der Spulenbank dieselbe Rotation in der Scheibe u, die alternirende Bewegung wird stufenweise

beschleunigt und die konische Gestalt des Knäuels hervorgebracht. In Fig. 47 ist der wegen

Verschiebung des Zapfens t¹ an der Spulenbank

angebrachte Schliz t² als horizontal und

geradlinig dargestellt, eine Einrichtung, welche ich zur Bildung des konischen

Knäuels für geeignet halte; es ist indessen einleuchtend, daß sich dieselbe durch

Veränderung der Neigung und Gestalt des Schlizes abändern lasse. Bei Anwendung

vorliegender Verbesserungen auf Vorspinn- und Doublirmaschinen ist zu

bemerken, daß sowohl die Differentialbewegung zum Aufwikeln, als auch die wechselnde

Bewegung der Spulenbank, wovon die Bildung des Knäuels abhängt, aus einer und

derselben Quelle sich herleiten und von der Geschwindigkeit, womit der bewegliche

Zapfen t¹ dem festen Drehungspunkte t sich nähert, abhängen; daß ferner die Geschwindigkeit

dieser Bewegung durch

Umtausch des Getriebes X⁴, dessen Zapfen zu dem

Ende mit einem Schlize versehen ist, abgeändert werden kann. Durch Umtausch dieses

Getriebes gegen ein anderes und durch Abänderung der Gestalt des Schlizes t² läßt sich demnach jede Differentialbewegung

und jede Art Knäuel mit einer und derselben Maschine hervorbringen.

Die wesentlichen Punkte meiner Erfindung, worauf ich Anspruch mache, bestehen

hinsichtlich der aufwikelnden Bewegung in der Veränderlichkeit des Abstandes

zwischen den Drehungspunkten der Hebel H, H und dem

Zapfen G, und hinsichtlich der auf- und

niedersteigenden Bewegung der Spulenbank in der Veränderlichkeit des Abstandes

zwischen dem Zapfen t¹ und dem festen

Drehungspunkt t.

Tafeln