| Titel: | Collin's Injectionspumpe zum Einpressen von Mörtel in schadhafte Stellen der Wasserbauwerke. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. XLIII., S. 177 |

| Download: | XML |

XLIII.

Collin's

Injectionspumpe zum Einpressen von Moͤrtel in schadhafte Stellen der

Wasserbauwerke.

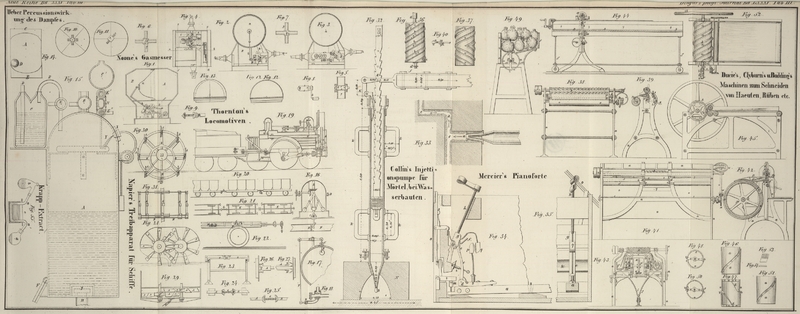

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Collin's Injectionspumpe zum Einpressen von Moͤrtel

etc.

Die Methode, Risse in Wasserbauwerken dadurch zu repariren, daß man in die offen

gewordenen Risse zur Verbindung der Steine Mörtel injicirt, rührt von Bérigny her und wurde an einer Schleuße im Hafen

von Dieppe 1802 zum erstenmal angewendet. Er beschrieb dieselbe in einer Schrift:

Mémoire sur un procédé d'injection,

par Charles

Bérigny

inspecteur général des ponts et

chaussées. Paris 1832.

Die Pumpe, welche Bérigny zum Injiciren von

aufgelöstem hydraulischem Mörtel anwendete, bestand aus einem hölzernen Drukrohre

von 0,08 bis 0,1 Meter Weite, mit metallenem Mundstük und hölzernem Kolben. Eine

1818 im Hafen von Rochefort angewendete Pumpe hatte 0,16 M. Weite und ihr Kolben

wurde durch einen kleinen Ramm vorwärts getrieben. – Raynal hat sich am Canal du Midi desselben Verfahrens bedient (s. Annales des ponts etc. 1837, I, S. 50). Er hatte eine

Pumpe mit Stiefel von Erlenholz von 0,70 M. Länge und 0,06 M. Weite, mit einem

Kolben von Eichenholz; der leztere wurde mit einem großen Hammer eingetrieben; es

wurde halbflüssiger Wassermörtel eingepreßt und der Erfolg war ganz

zufriedenstellend. 1832 wurden durch Brière de

Moudétour in der Schleuße von Royaumont Wasserzugänge auf die

angegebene Art durch Injectionspumpen von 0,2 M. Weite, die ebenfalls mit dem Ramme

bewegt wurden, verstopft. Mary wendete das Verfahren 1820

an der Schleuße zu St. Simon und 1827 an der Schleuße von Hüningen an; er hatte

Pumpen von 0,1 M. Weite.

Sämmtliche bisher angeführte Anwendungen haben das Charakteristische, daß der Mörtel

bei denselben durch Stoß eingepreßt wurde; der Widerstand hiebei richtet sich nach

der Weite der auszufüllenden Oeffnungen, der Steifigkeit der einzupressenden Masse

und wird besonders noch durch die Incompressibilität des in den Oeffnungen bereits

wohnenden Wassers hervorgebracht.

Bei einem Reservoir zu Grosbois im Canal de Bourgogne wurde statt der stoßweisen

Wirkung der Drukpumpe die stete gleichmäßige vorgezogen, weil durch ganzflüssigen

Mörtel nicht sehr weite Oeffnungen eines Spaltes auszufüllen waren, welcher sich auf

22 M. Höhe in einer Ufermauer zeigte, und von welchem man glaubte, daß er in der Form, wo er bemerkt

wurde, zur Ruhe gekommen sey. Es wurde die in Fig. 32 abgebildete Pumpe

hier angewendet, welche aus einem gußeisernen Stiefel von 1,09 M. Länge bei 0,078 M.

Weite mit konischem angeschraubtem Mundstük besteht, das 0,01 M. Weite hat. Der

Kolben hat Hanfliederung zwischen zwei Leder- und zwei Metallscheiben, welche

gehörig zusammengeschraubt werden können. Beim Füllen kann die untere Oeffnung durch

einen Pfropf b geschlossen werden. Beim Injiciren ist

die Pumpe in eine Blechdüse eingesezt, die gehörig verwahrt in die Oeffnung

eingebracht ist. Die Befestigung derselben zeigt Fig. 33. Ueber dem Kolben

erhebt sich eine Kolbenstange d, welche auf beiden

Seiten mit Zähnen versehen ist; auf der einen Seite wird sie durch die Treibklinke

des Hebels f von beiläufig 2 M. Länge, auf der anderen

durch eine Sperrfeder ergriffen und theils am Rükgange verhindert, theils in

Berührung mit dem Drukhebel erhalten. Der Ansaz K

enthält den Stüzpunkt für den Drukhebel, so wie die Sperrklinke. k, k sind Handhaben zum Regieren der Pumpe; N ist eine Holzunterlage, um die Pumpe aufzusezen, bevor

sie gebraucht wird. Die Arbeit entsprach vollkommen dem Erfolge. Um die Pumpe

gehörig rein zu erhalten, wird sie nach gemachtem Gebrauche, bevor sie von Neuem

gefüllt wird, jedesmal vorsichtig mit Wasser ausgespült. (Aus den Annales des ponts et

chaussées ) Jun. 1840, im polyt. Centralblatt 1842, Nr.

35.)

Tafeln