| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Schneiden von Häuten, ferner Rüben und anderen vegetabilischen Substanzen, worauf sich Francis Carl v. Ducie, Richard Clyburn und Edwin Budding am 15. Okt. 1840 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. XLV., S. 180 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen an Maschinen zum Schneiden von

Haͤuten, ferner Ruͤben und anderen vegetabilischen Substanzen, worauf sich

Francis Carl v.

Ducie, Richard

Clyburn und Edwin

Budding am 15. Okt. 1840 ein

Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Jan. 1842, S.

393.

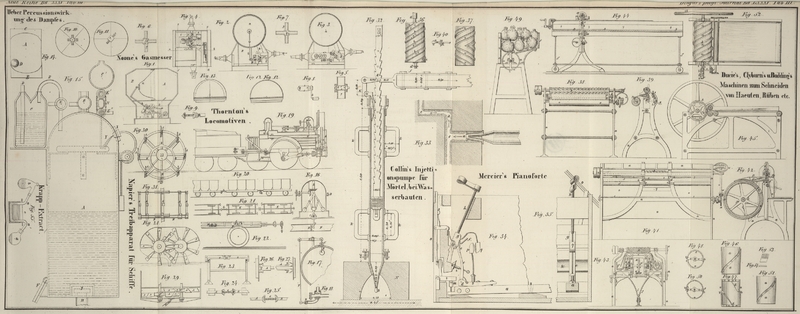

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

v. Ducie's, Clyburn's und Budding's Verbesserungen an Maschinen zum

Schneiden von Haͤuten, Ruͤben etc.

Vorliegende Erfindung besteht erstens in der Anwendung eines eigenthümlich

gestalteten rotirenden Messers zum Schneiden, Raspeln oder Schälen gewisser unten zu

erwähnender Substanzen. Dieses rotirende Messer besteht aus einem oder mehreren

spiralförmig um einen Cylinder oder um Kränze, Scheiben oder Räder gewundenen

Blättern. Jedes Blatt ist so gewunden, daß es an allen Punkten seines Querschnitts

einen Winkel mit der Achse der Windungen bildet. Man erhält eine scharfe Schneide,

indem man die äußere Seite dieser Blätter abschrägt, wodurch ein leichtes Mittel an

die Hand gegeben ist, dieselben zu schärfen, ohne daß man nöthig hat, die Blätter

von der Achse, um die sie sich drehen, oder die Achse selbst von der Maschine

abzunehmen.

Zweitens darin, daß wir diese Messer oder Schneidblätter ihrer ganzen Länge nach auf

einem Cylinder von passender Form anordnen, wenn der Apparat zum Schneiden von Heu,

Stroh oder anderen ähnlichen als Viehfutter zu verwendenden Stoffen dienen soll.

Drittens in der Anwendung eines spiralförmig gewundenen Messers, um Rüben und andere

Wurzelfrüchte zum Behuf des Viehfutters in Scheiben zu schneiden.

Viertens in einer Methode, die Geschwindigkeit der Zuführwalzen bei den sogenannten

Häkselschneidmaschinen zu ändern, um das Heu oder Stroh u. dergl. in Stüke von

verschiedener Länge schneiden zu können.

Fünftens darin, daß man den Messern eine sägenartige Schneide gibt, welche sich nach

ihrer Abnüzung durch Schärfen wieder herstellen läßt.

Fig. 36

stellt eine Construction des Messers dar, deren Anwendung den ersten Theil der in

Rede stehenden Erfindung bildet. Der Cylinder besteht in diesem Fall aus Eisen und

ist mit schraubenförmigen Rinnen oder Furchen b, b, b

versehen. Die eine Seite dieser Canäle bildet eine gegen die Achse und Peripherie

des Cylinders geneigte Ebene. Um diese geneigte Ebene sind die Messer c, c, c in schraubenförmiger Richtung gewunden und an dieselbe fest

geschraubt oder genietet. d, d ist die Achse, um welche

der Cylinder rotirt.

Hie und da ist es wünschenswerth, wenn die Messer, anstatt in doppelter Windung den

Cylinder zu umgeben, eine rechts und links gewundene Schraube bilden, die sich

beide, wie Fig.

37 zeigt, in der Mitte begegnen. In vorliegendem Beispiele sind die Messer

so angeordnet, daß sie den in Operation befindlichen Artikel gegen die Mitte der

Maschine ziehen, was beim Schneiden vegetabilischer Faserstoffe wünschenswerth ist.

In einigen Fällen jedoch, z.B. beim Schaben des Leders, wendet man die Messer um, so

daß sie nun das Material gegen das Ende des Cylinders hin zu drängen streben.

Die Figuren 38

und 39

stellen eine Maschine dar, deren man sich zum Beschneiden der Häute oder der zur

Fabrication der Krazen (Krempeln) zu verwendenden Lederstreifen bedienen kann. Fig. 38 ist

ein Frontaufriß und Fig. 39 ein senkrechter, nach der linken Seite hin dargestellter

Querschnitt durch die Mitte der Maschine. a, a, a ist

das durch Querstangen verbundene Gestell der Maschine. An dem oberen Theile dieses

Gestelles ist das rotirende Messer A in geeigneten

Lagern angeordnet; ein endloser, über die Rolle b

geschlungener Riemen sezt dasselbe in Umdrehung. Das Leber gleitet über eine

Unterlagswalze c, c, auf deren Oberfläche es stark

ausgespannt erhalten wird, damit sich beim Hinwegstreifen über die scharfen

Messerschneiden alle überflüssigen Theile ablösen. Die Walze c, c sollte aus Kupfer, Eisen oder einem anderen mit Kupfer überzogenen

Material bestehen, welches die zu behandelnden Artikel nicht ihrer natürlichen Farbe

beraubt.

Die Unterlagswalze c, c ruht zu beiden Seiten auf den

Enden der kurzen Hebel d, d, deren Umdrehungspunkte an

den entgegengesezten Enden Zapfen bilden, welche an dem Maschinengestell befestigt

sind. An der longitudinalen Welle f, f sizen die

excentrischen Scheiben oder Welldaumen e, e, die mit

ihrem Umfange gegen die unteren Seiten der Hebel d, d

wirken. Mit Hülfe der an dem einen Ende der Welle f

befestigten Handhabe g läßt sich der Welle und mit ihr

den excentrischen Scheiben e, e eine Drehung um einen

gewissen Bogen geben, wodurch die Walze c, c dem

rotirenden Messer je nach Erforderniß näher gebracht oder von demselben entfernt

wird, um die Dike des Leders oder die Tiefe des Schnittes zu reguliren. h, h, ist ein bogenförmiger Schliz, dessen Mittelpunkt

in der Achse f, f liegt. In diesem Schlize gleitet ein

Stift i, der auf der einen Seite mit einem Hals k, auf der anderen mit einer Schraubenmutter l versehen ist. Mit Hülfe dieser Anordnung läßt sich der

Stift mit der Handhabe g in jeder erforderlichen Lage in

dem Schlize feststellen. An der Handhabe

g ist eine Feder n (Fig. 40), die

einen Stift m besizt, befestigt. Dieser Stift geht durch

eine in der Handhabe g befindliche Oeffnung und wird

durch die Feder n in eine am Halse k des Stiftes i befindliche

Vertiefung gedrükt; dadurch erhält die Handhabe einen festen Halt.

Aus dieser Anordnung der Theile wird klar, daß den zu behandelnden Stoffen durch

Beschneiden ihrer Oberfläche jede verlangte gleichförmige Dike gegeben werden kann.

Denn dadurch, daß man den Stift i in dem Schlize h höher oder niedriger richtet und dann die Handhabe

feststellt, dreht man die Achse f, f mit ihren

Welldaumen um einen gewissen Bogen und bringt die Unterlagswalze c in den verlangten Abstand von dem rotirenden

Messer.

Das eine Ende der Haut oder des Lederstreifens wird an eine in passenden Lagern sich

drehende Walze o, o befestigt; auf dieser Walze windet

sich das Leder nach seinem Durchgang durch die Maschine auf. Die Befestigungsweise

desselben ist in dem Durchschnitt Fig. 39 sichtbar. In der

Walze o befindet sich nämlich, wie man sieht, eine

Vertiefung; in diese wird die Stange p, um welche die

Haut gewunden ist, gelegt und vermittelst der Metallringe q,

q in ihrer Lage erhalten. r, r ist ein längs

der Walze c sich erstrekendes elastisches Blatt, das den

Zwek hat, auf das in Behandlung befindliche Material einen Druk auszuüben, um es in

ausgebreitetem Zustande der Wirkung der rotirenden Messer darzubieten. Dieses

Federblatt ist an die Stange s, s befestigt, und läßt

sich mit Hülfe von Richtschrauben mehr oder weniger spannen.

Die Art, wie die Bewegung auf die Zugwalze o übergetragen

wird, ist aus den Figuren 38 und 39 ersichtlich. t ist eine Schraube ohne Ende, welche sich an dem einen

Achsenende des rotirenden Messers A befindet und in das

an der kurzen Welle v sizende Stirnrad u greift. An der Achse v

befindet sich ein konisches Getriebe w, welches mit dem

an der Achse der Walze o sizenden konischen Rade x im Eingriff steht. Die Walze erhält durch diesen

Mechanismus eine langsame Umdrehung und zieht daher die Haut, den Lederstreifen oder

das sonstige Material durch die Maschine. Eine Kuppelung y gibt die Mittel an die Hand, die Walze nach Belieben rotiren zu lassen;

z ist ein Abschaber, der den Zwek hat, die an die

Walze c, c sich anhängenden Fasern oder Staubtheilchen

zu entfernen.

Die Maschine ist auf folgende Weise thätig. Der Arbeiter zieht zuerst den Stift m aus der in dem Halse k

befindlichen Vertiefung und drükt die Handhabe g

aufwärts in die Fig. 39 durch Punktirungen angedeutete Lage. Dadurch bewegen sich die

Welldaumen e, e abwärts und die Walze c, c fällt in die gleichfalls durch Punktirungen bezeichnete Lage herab.

Hierauf schiebt der Arbeiter die Haut oder den Lederstreifen durch die Maschine

unter dem rotirenden Messer A hinweg und befestigt das

eine Ende desselben auf die oben erwähnte Weise an die Rolle o. Sodann bewegt er die Handhabe g abwärts und

bringt den Stift m mit dem Halse k in Berührung; die Seiten des lezteren drangen den Stift, da sie eine

geneigte Ebene bilden, zurük, und gestatten der Handhabe so weit sich herab zu

bewegen, bis der Stift m an die im Halse k befindliche Vertiefung gelangt, in welche er sofort

durch die Feder w gedrükt wird, wodurch die Handhabe

ihre feste Stellung erhält. Die Walze c, c wird mit

Hülfe der Welldaumen e in die erforderliche Lage

gebracht, und die Maschine in Gang gesezt. Die Haut wird nun allmählich durch die

Maschine gezogen und beim Gleiten über die Walze c, c an

ihrer Oberfläche geschält. Sobald das Ende der Haut durch die Maschine gegangen ist,

wird der Treibriemen auf die lose Rolle b* geschlagen,

die Walze o, o außer Eingriff gesezt und die Handhabe

g erhoben, worauf die Walze c wieder herabsinkt. Sodann wird die Haut umgewendet, so daß dießmal

dasjenige Ende, welches von dem Messer bereits bearbeitet wurde, an die Walze o befestigt wird, und wiederum durch die Maschine

gezogen. Auf diese Weise erfolgt das Abschälen der Haut bis zur verlangten Dike

ihrer ganzen Länge nach.

Die Figuren 41

und 42

stellen eine Maschine mit dem verbesserten Schneidapparat dar, der zwar auch den

Zwek hat, die ganze haut zu beschneiden; da es aber hie und da vorkommt, daß wegen

gewisser von den Gerbern sogenannter „Säke“, bags nicht die ganze Hautfläche glatt über die

Unterlagswalze gespannt werden kann, so ist diese Maschine dazu eingerichtet, nur

einen Theil der ganzen Hautfläche auf einmal zu bearbeiten. Fig. 41 ist eine

Frontansicht und Fig. 42 ein senkrechter Querschnitt der Maschine. a, a, a das Maschinengestell; A das rotirende

Messer. In gegenwärtigem Fall liegt das Messer in Hängelagern, welche an die obere

Schiene des Gestells befestigt sind, und wird durch einen über die Rolle b geschlagenen Riemen umgetrieben. c, c ist die Unterlagswalze, über welche das Leder

seinen Weg nimmt.

Die Unterlagswalze ruht auf verschiebbaren Stüken d, d,

welche zwischen der Parallelführung d*, d* auf und

nieder bewegt werden können. Die auf der Welle f, f

sizenden Däumlinge e, e wirken auf die verschiebbaren

Stüke d, d, wobei die Handhabe g auf dieselbe Weise wie bei der vorhergehenden Maschine verschiedene

Lagen annimmt. o, o ist die Walze oder Trommel, auf

welcher sich das Material, nachdem es unter dem Messer bearbeitet worden, aufwindet.

sie hat bei dieser Maschine einen größeren Durchmesser, und anstatt der Stange p, Fig. 39, sind es ein Paar

Zangen p, p, welche das Material durch die Maschine

ziehen. In der Peripherie der Trommel o, o befindet sich

eine Vertiefung q, q, in welche die Zangen sich legen,

um dem sich aufwikelnden Material eine glatte Fläche darzubieten. r, r ist das sich federnde Blatt, welches den Zwek hat,

das Leder gegen die Unterlagswalze glatt anzudrüken.

Die Bewegung wird auf folgende Weise der Trommel o, o

mitgetheilt: das Achsenende des rotirenden Messers A

trägt eine Schraube ohne Ende, welche in ein an der Achse v,

v befindliches Stirnrad u eingreift. An der

Achse v, v sizt wieder eine Schraube ohne Ende, und

diese greift in das an der Achse der Trommel o sizende

Stirnrad x.

Die Art, wie mit dieser Maschine gearbeitet wird, ist folgende. Die an ihrer

Oberfläche zu schabende oder zu schälende Haut wird zuerst in Stüke von etwas

größerer Breite als die des rotirenden Messers gefaltet, und dann auf den

Zuführtisch t gelegt. Darauf wird die Walze c, c auf die oben beschriebene Weise gesenkt, das

Material unter dem rotirenden Messer durchgestekt und an die Zange p, p befestigt. Nun wird die Unterlagswalze wieder

erhoben, die Trommel o in Thätigkeit gesezt, und dieser

Theil des Materials seiner ganzen Länge nach bearbeitet. Ist dieß geschehen, so wird

die Maschine eingestellt, die Unterlagswalze wieder niedergelassen und die Haut,

nachdem man die Zange geöffnet hat, zur Seite gerükt, um eine neue Breite der

Thätigkeit des rotirenden Messers auszusezen, und so fährt man fort, bis die ganze

Breite des Materials bearbeitet worden ist. 3, 3 ist ein längs der Rükseite der

Maschine sich erstrekendes Brett, das zur Unterstüzung des Materials dient, ehe

dasselbe auf die Trommel gelangt. Bei dieser Einrichtung der Maschine braucht die

Haut nicht umgekehrt und zum zweitenmal durch die Maschine geführt zu werden, indem

die Zange p, p dicht genug an das Messer gebracht werden

kann.

Eine andere zu gleichem Zwek dienliche Anordnung und Construction der Maschine ist in

Fig. 43

und 44

dargestellt; sie hat den Vortheil, daß man der Nothwendigkeit enthoben ist, das

Material in Falten zu legen. Fig. 43 ist eine

Endansicht und Fig.

44 ein senkrechter Längendurchschnitt der Maschine. 4, 4 sind hölzerne

Tröge, welche an ihren Enden von den Armen 5, 5 getragen werden. Leztere sind mit

Rollen versehen, welche auf einer am Fußboden befestigten Schiene laufen. An den

Trögen sind gleichfalls Schienen 6, 6 angebracht, die an den Längenbalken 7, 7

befestigt sind. Diese Schienen ruhen auf den am Maschinengestell angebrachten Rollen

8, 8. An der unteren Seite der Balken 7, 7 befinden sich die Zahnstangen 9, 9, welche mit den Getrieben

10, 10 im Eingriff stehen. Diese sizen an einer Querwelle, deren Lager an dem

verschiebbaren Theile d, d der Unterlagswalze c befestigt sind, und werden auf folgende Weise in

rotirende Bewegung gesezt.

An der Achse des rotirenden Messers A befindet sich eine

Rolle 11, welche eine andere an der Querwelle 13 sizende Rolle 12 umtreibt. Die

Welle 13 sezt vermittelst eines Paares konischer Getriebe 14 die Schraube ohne Ende

15 in Thätigkeit, welche in das an der Achse der Getriebe 10 sizende Stirnrad 16

greift. Auf diese Weise in Umdrehung gesezt, ertheilen die Getriebe 10 den

Zahnstangen 9, 9, folglich auch den Trögen 4, 4 eine langsame fortschreitende

Bewegung.

Die Unterlage ist in gegenwärtigem Falle nicht als Walze, sondern als ein

krükenförmiges Stük construirt. Die Einrichtung, das leztere zu heben und zu senken,

ist beinahe dieselbe, wie bei der vorhergehenden Maschine; der einzige Unterschied

besteht darin, daß die dasselbe tragenden Theile d, d

durch Stifte eine Führung erhalten, welche in Schlizen laufen, die an den Theilen

d, d angebracht sind.

Zuerst läßt man die Unterlage herab, legt das zu behandelnde Material in einen der

Tröge 4 und bringt es unter das rotirende Messer; dann befestigt man das Ende

desselben vermittelst der Zangen p, p. Sobald die

Unterlage und mit ihr die Getriebe 10, 10 in die Höhe gehoben werden, theilt sich

die Bewegung auf die oben erwähnte Weise den Trögen mit. Nachdem das Material im

Vorrüken bis zur erforderlichen Dike abgeschält worden ist, wird die Unterlage

wieder herabgelassen, wodurch die Getriebe 10, 10 und die Zahnstangen 9, 9 außer

Eingriff kommen und dem Vorrüken der Tröge 4, 4* Einhalt gethan ist. Nachdem dieß

geschehen, bewegt man die Tröge wieder zurük und zieht das in der Bearbeitung

begriffene Material querüber, so daß es eine neue Breite den Einwirkungen des

Messers darbietet. Der bereits fertige Theil hängt nun, wie Fig. 43 zeigt, in den

Trog 4* hinein. Nachdem man die Unterlage in die Höhe gestellt und die Getriebe 10

mit den Zahnstangen 9, 9 wieder in Eingriff gebracht hat, wiederholt sich dieselbe

Operation, und so fort, bis die ganze Breite des Materials bearbeitet worden

ist.

Der zweite Theil der in Rede stehenden Erfindung betrifft die Anwendung des neuen

oder verbesserten rotirenden Messers auf Maschinen zum Zerschneiden von Heu, Stroh

und anderen ähnlichen Stoffen in Häkerling.

Fig. 45

stellt die Anwendung dieses Schneidapparates auf eine Häkselschneidmaschine dar. Die

wirksamen Theile der lezteren nehmen indessen die Patentträger nicht in

Anspruch.

Der dritte Haupttheil der Erfindung, nämlich die verbesserte Einrichtung

schraubenförmig gewundener Messer zum Schneiden von Rüben und anderen Wurzelfrüchten

ist in den Figuren

46 bis 51 dargestellt.

Fig. 46 ist

ein Grundriß, Fig.

47 ein horizontaler Durchschnitt und Fig. 48 eine Endansicht

dieses Messers. Der Cylinder a, a, um welchen die Messer

b, b gelegt sind, besizt auf seinem Umfange

schraubenförmige Einschnitte c, c, welche eine Oeffnung

in das Innere desselben darbieten. Durch diese Einschnitte fallen die Wurzelschnize,

so wie sie in Folge der Rotation des Messers abgeschnitten oder abgeschabt

werden.

Der Cylinder ist ungefähr 15 Zoll lang und besizt zwei schraubenförmige Schneiden,

von denen jede nur über die Hälfte der Cylinderfläche sich erstreit. Durch diese

Anordnung ist ein hinreichender Raum zwischen den beiden Messern gewonnen, um den

Wurzeln zu gestatten, mit den Schneiden in Berührung zu kommen. Aus dem Durchschnitt

Fig. 47

ersieht man, daß die Messer an allen Stellen ihrer Schraubenlinie eine

hervorstehende Schneide darbieten, welche gegen die Wurzeln gerichtet, die lezteren

in Scheiben oder Schnize zertheilen.

Die schraubenförmigen Einschnitte c, c erstreken sich

nicht über die ganze Länge des Cylinders, sondern endigen an der Stelle d, d, wo an jedem Ende noch ein kurzes Stük übrig

gelassen ist, um die Theile des Cylinders beisammen zu halten. Das Messer rotirt um

eine Achse, welche durch die Büchsen der an den Cylinder befestigten Stege e, e geht.

Der Durchschnitt Fig. 49 stellt das verbesserte Wurzelmesser in seinem Gestelle gelagert

dar; f, f ist der Rumpf, in welchen die zu schneidenden

Rüben oder Wurzeln zu liegen kommen. Die Schnize gelangen durch die Einschnitte c, c in das Innere des Cylinders, von wo aus sie in

einen untergestellten Behälter fallen.

Die Figuren 50

und 51

stellen das verbesserte Wurzelmesser mit einer Einrichtung dar, um die Rüben oder

sonstigen Wurzeln in Würfel oder längliche Stüke zu zerschneiden. Die Construction

des Cylinders a, a und der Messer b, b ist im Wesentlichen dieselbe, wie die bereits beschriebene; in

gegenwärtigem Falle ist nur noch eine Reihe senkrecht zur Achse des Cylinders

gestellter Messer beigegeben. Die Befestigungsmethode dieser Messer ist aus Fig. 50

ersichtlich; man wird bemerken, daß der untere Theil h,

h des Cylinders, welcher die eine Seite der schraubenförmigen Einschnitte

bildet, unterhalb der Messer b, b fortläuft. In diesem

Theile sind zur Aufnahme der Messer g, g Einschnitte

angebracht. Wenn die Messer g, g in die richtige Lage gebracht worden

sind, so werden sie vermittelst Schraubenmuttern oder auf irgend eine andere bequeme

Weise in derselben festgestellt, so daß sie sich nöthigenfalls leicht wieder

abnehmen lassen.

Der vierte Theil der Erfindung ist in Fig. 52 dargestellt. Auf

der Achse a, a des rotirenden Messers sind die beiden

Schrauben ohne Ende b, b* angebracht. Diese Schrauben

sind auf dem Halse c, c eingeschnitten, welcher lose auf

der Achse a, a läuft. Die kurze Achse e trägt ein Stirnrad, welches, der Abbildung gemäß, in

die Schraube b eingreift; an ihrem anderen Ende trägt

die Achse e das konische Getriebe f, welches in ein anderes konisches Getriebe g

greift; lezteres sizt an der Achse h der unteren

Zuführwalze. Die Bewegung wird mit Hülfe der Kurbel i

oder auf irgend eine andere Weise dem rotirenden Messer mitgetheilt. Demzufolge

kommen auch die Zuführwalzen in Umdrehung und liefern eine gewisse Quantität

vegetabilischer Stoffe unter das Messer. Sollte eine größere Geschwindigkeit

gewünscht werden, um Häkerling von größerer Länge zu schneiden, so wird die Schraube

k losgemacht und der Hals mit seinen endlosen

Schrauben gegen das Maschinengestell hin geschoben, bis er mit dem Aufhälter l in Berührung kommt, so daß jezt die mit steileren

Gängen geschnittene Schraube b* mit dem oben erwähnten

Stirnrad in Eingriff gelangt. Die Schraube k wird darauf

wieder angezogen und die Maschine in Gang gesezt. Natürlicherweise liefern nun die

mit größerer Geschwindigkeit sich drehenden Zuführwalzen Häksel von größerer

Länge.

Der lezte Theil der Erfindung, welcher darin besteht, daß man den zum Schneiden

vegetabilischer und anderer Stoffe dienlichen schraubenförmigen Blättern einen

sägenförmigen Rand gibt, ist in Fig. 53 und 54

dargestellt. Fig.

53 ist ein Grundriß von der Unterseite eines Theils eines solchen

Schraubenmessers, Fig. 54 eine Seitenansicht desselben. Die Unterfläche ist, wie bei den

ein hiebigen Feilen, nach einerlei Richtung eingekerbt, und ihre Ränder gleichen

einer feinen Säge.

Tafeln