| Titel: | Verbesserungen an Mule-Spinnmaschinen und Vorspinn-Mulemaschinen, worauf sich William Craig, Ingenieur in Glasgow, und William Douglas Sharp, Ingenieur zu Stanley, Perthshire in Schottland, am 3. März 1840 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. LX., S. 248 |

| Download: | XML |

LX.

Verbesserungen an Mule-Spinnmaschinen und

Vorspinn-Mulemaschinen, worauf sich William Craig, Ingenieur in Glasgow, und William Douglas Sharp, Ingenieur zu

Stanley, Perthshire in Schottland, am 3. Maͤrz 1840 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Jun. 1842, S.

415.

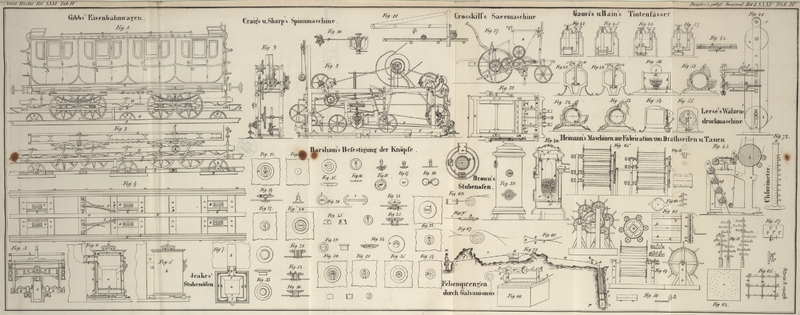

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Craig's und Sharp's Verbesserungen an Mule-Spinnmaschinen

und Vorspinn-Mulemaschinen.

Vorliegende Erfindung besteht in einem Mechanismus, welcher sowohl die

Mulespinnmaschine, als auch die Vorspinn-Mulemaschine „the stretcher“ in einen selbstthätigen,

von dem Spinner unabhängigen Apparat verwandelt. Die Arbeit des Spinners besteht

hauptsächlich in dem Loswikeln der um die Spindeln gewundenen Fäden (the backing off), dem Niederdrüken des Ausschlagdrahtes

(faller-wire) und der Regulirung seiner

Bewegung, so daß das Garn in Gestalt eines Knäuels sich auf den Spindeln vertheilt;

ferner darin, daß er den Wagen dem Strekrahmen nähert und dabei das Garn unter

geeigneter Spannung aufwikelt.

Fig. 8 ist ein

Aufriß des Hauptgestells (head-stock) der

Mulemaschine mit einem Durchschnitt des Wagens; Fig. 9 stellt eine

Endansicht desselben dar.

Die Bewegung wird von der Welle A der Treibrolle auf

dieselbe Weise wie bei der Hand-Mulemaschine nach den Strekwalzen und

vermittelst der diagonalen Welle B nach der Garnradwelle

(twist shaft) hin übertragen. Die diagonale Welle

C erhält ihre Bewegung durch die gewöhnliche lose

Rolle mit Hülfe eines Paares in Fig. 9 sichtbarer

Zwischenräder. Diese Welle sezt ein an der Achse D

befindliches konisches Rad in Umdrehung, welches auf der einen Seite mit dem

Kuppelungsstük E, auf der anderen Seite mit der

Kuppelungsplatte F in Verbindung steht; es dreht sich

lose auf der Achsel D. G ist ein Hebel zum Aus-

und Einrüken der Kuppelung; das untere Ende der Welle C

nimmt an dieser Bewegung Theil. H ist das auf der Welle

D lose sich drehende Getriebe mit der

Kuppelungsplatte, welches das Loswikeln der Fäden bewirkt. An dieser Platte sind

mehrere Stifte befestigt, wovon einer von einem an der Kuppelungsplatte

F befindlichen Stift ergriffen wird. Das Getriebe H greift in ein an der Welle I sizendes Stirnrad; an derselben Welle befindet sich das Getriebe J. Ein ähnliches Getriebe K

dreht sich lose an der Garnwelle, mit welcher dasselbe vermittelst eines Sperrrades

und Sperrkegels verbunden ist, so daß die Bewegung nur nach einer Richtung hin

erfolgen kann. L, L ist eine Zahnstange, welche sich

auf- und niederbewegen läßt und vermittelst Frictionsrollen in senkrechter

Lage erhalten wird. M ist ein Hebel, welcher durch eine

Zwischenstange mit dem bogenförmigen, mit Leder überzogenen Bremskranz N² verbunden ist; dieser Bremskranz umfaßt die

Bremsrolle N. An der Zahnstange L ist eine geneigte Ebene O befestigt. G² ist ein mit dem Hebel G dergestalt verbundener Hebel, daß, wenn der leztere von der

Sperrvorrichtung ausgelöst wird, der untere Theil des Hebels G² eine entsprechende Bewegung nach dem Strekgestell hin macht.

An der Welle D sizt das Sperrrad P fest, in das der Sperrhaken E greift; an

derselben Welle befindet sich auch das Getriebe Q,

welches mit einem Rade R im Eingriff steht, ferner die

excentrische Doppelrolle s, s. An der oberen und unteren

Seite dieser Rolle sind Riemen oder Ketten befestigt, welche nach der durch

punktirte Linien angezeigten Rolle A² hingehen

und an diese dergestalt fest gemacht sind, daß das Streken anfängt und aufhört, wenn

der Riemen oder die Kette im Begriffe steht, an derjenigen Stelle sich ab-

oder aufzuwinden, welche dem Mittelpunkt am nächsten liegt. Mit der Rolle A² sizt an einer und derselben Achse die Rolle

B²; ein Riemen geht, nachdem derselbe an

diese befestigt worden ist, über die Leitrolle 14 und von da nach dem Wagen; ein

ähnlicher Riemen läuft von der anderen Seite der Rolle um die Leitrolle 15 und ist

gleichfalls an den Wagen befestigt.

2, 2, 2 stellt das Gestell des Wagenendes dar. Oben und unten ist an diesen Wagen ein

Stük 3, 3 festgeschraubt, und an diesem Stük sind zwei Stifte befestigt, an welchen

die senkrechte Stange 4 gleitet. An dem unteren Ende der lezteren befindet sich eine

Frictionsrolle, die auf der Platte T, T läuft. Mit der

senkrechten Stange ist eine Schiene 5 scharnierartig verbunden, welche sich oben in

eine schiefe Ebene von der in Fig. 8 dargestellten Form

endigt. Die schiefe Ebene drükt gegen eine an einer senkrechten Stange befestigte

Frictionsrolle; diese Stange enthält auf der anderen Seite eine Frictionsrolle, die

in einem Schlize der Aufschlagkurbel 6 läuft. Die Perpendikularität dieser kleinen

Stange wird durch zwei Leitungen, in denen Schlize angebracht sind, hergestellt.

U ist die aus Fig. 10 deutlicher

abzunehmende Schneke zum Aufwinden; V gleichfalls eine an das Hauptgestell

befestigte Schneke, von welcher sich der Riemen allmählich ab- und auf die

Rolle U aufwikelt, während der untere Theil des Knäuels

sich bildet. Dieß geschieht mit Hülfe einer Zahnstange 8, indem eine an derselben

befindliche justirbare Hervorragung von einer an dem Wagen angebrachten Gabel

ergriffen wird. Während ihrer Fortbewegung sezt die Zahnstange ein durch Sperrrad

und Sperrkegel mit einer Achse verbundenes kleines Getriebe in Umdrehung. An dieser

Welle befindet sich eine Schraube ohne Ende, welche in ein an der Schneke

festsizendes Rad greift. Beim Einwärtsgehen des Wagens wird die Zahnstange in ihre

vorherige Lage gebracht; da aber der am Getriebe befindliche Sperrkegel über das

Sperrrad hinweggeht, so wird der Schneke keine Bewegung mitgetheilt. Die

Verhältnisse der Schneke sind zugleich so angeordnet, daß sie der Schneke U die erforderliche Menge Bandes liefert, so daß durch

dieselbe die Anzahl der den Spindeln zum Behuf des Garnaufwindens ertheilten

Umdrehungen beim Bilden des unteren Theils des Knäuels in dem gehörigen Verhältniß

reducirt werden kann.

Die Schneke U steht durch ein konisches Getriebe mit der

am Wagenende befindlichen senkrechten Welle W in

Verbindung. Dieses Getriebe greift nämlich in ein anderes, lose auf der Welle W sich drehendes Getriebe und wird beim Aufwikeln

vermittelst eines Sperrrades nebst Sperrkegel mit demselben in Verbindung gesezt.

Die Sperrkegel sind dergestalt mit der Platte 10 verbunden und die beiden Gabeln so

darauf befestigt, daß die Platte, wenn sie in die Höhe gehoben und in der Höhe

erhalten wird, die Sperrkegel vom Eingriff in das Sperrrad abhält; dieß wird mit

Hülfe kleiner, an die Gabeln befestigter gekrümmter Platten bewerkstelligt, welche,

wenn sie in die Höhe gehen, gegen die von den Sperrkegeln abstehenden Stifte drüken.

Die Platte wird durch eine Stange 11 gehoben, welche sich unten in ein nur nach

einer Richtung bewegliches Scharnier endigt, und so eingerichtet ist, daß sie in

demselben Augenblik, wo das Auswärtsgehen des Wagens beginnt, in die Höhe steigt,

indem sie alsdann gegen den Aufhälter 12 stößt; weil das bewegliche Scharnier

nachgibt, so findet dieser Erfolg, so lange sich der Wagen nach der anderen Richtung

bewegt, nicht statt. Der Hebel 13 hält die in die Höhe gehobene Platte so lange

zurük, bis der Wagen im Begriffe steht, nach dem Strekwerk sich hin zu bewegen,

worauf sie dadurch frei wird, daß der Hebel G²

den Hebel 13 hinwegzieht. Da dieser Hebel mit einer Spiralfeder in Verbindung steht,

so hat er das Bestreben in die an der Platte 10 befindliche Sperrvorrichtung

einzufallen. D² ist eine doppelte Riemenscheibe

von verschiedenen Durchmessern. Von dem größeren Theile derselben geht ein Riemen, nachdem

er befestigt und zweimal um dieselbe gewunden worden ist, unter einer am Gestelle

befestigten Leitungsrolle hinweg nach einer Rolle, welche mit der Schneke U an einer und derselben Achse befestigt ist. Von dem

kleineren Theil der Doppelrolle D² geht ein

Riemen nach zwei Umwindungen abwärts und trägt ein Gewicht 37. Das leztere hat den

Zwek, die Schneke beim Auswärtsgehen des Wagens das Band aufwinden zu lassen. 16 ist

ein kleiner Haken zum Zurükhalten des Hebels 17, wenn der leztere durch Aufwinden

einer Kette oder durch Bewegung einer Zahnstange gehoben worden ist, welche mit der

Welle, woran die Rolle B² befestigt ist, in

Verbindung steht Das Ende dieser Zahnstange oder Kette wird mit dem senkrechten

Theil des Hebels 17 in Verbindung gesezt. An dem unteren Theil dieses Hebels

befindet sich eine Frictionsrolle, welche beim Niedersteigen desselben gegen einen

Arm 19 drükt und auf die bei Handmulemaschinen gewöhnliche Weise die Umkehrung der

Bewegung veranlaßt.

Die von dem Hebel 20 ausgehenden Stangen sind auf dieselbe Weise, wie bei der

Handmule, mit den Einfallhaken verbunden, mit folgender Ausnahme. Zwei derselben,

welche dazu dienen, den Riemenleiter in Bewegung zu sezen und der Einwärtsbewegung

des Wagens ein Ziel zu sezen, stehen mit einem kurzen, am Gestelle befestigten Hebel

21 in Verbindung, und dieser wird durch die Stange 22 in Thätigkeit gesezt. Die

beiden Stangen sind mit einem und demselben Zapfen an der Kurbel in Verbindung

gebracht, um den sie sich in Schlizen bewegen. Diese Anordnung hat den Zwek, dem

Wagen zu gestatten, auswärts sich zu bewegen, und dem Strekwerke, still zu stehen,

während die Spindeln noch fortfahren sich zu drehen.

An der bei der Hand-Mulemaschine unter dem Namen

„Mendozawelle“ bekannten Welle befindet sich ein konisches

Rad 24, welches in ein an der kurzen Welle X sizendes

Rad 25 greift. Die Welle X trägt das Rad 26, welches ein

mit der Rolle B² an gleicher Welle befindliches

Rad 27 umtreibt. Mit Hülfe dieser Räder wird dem Wagen seine Bewegung vom Strekwerk

hinweg gegeben.

Beim Beginn der Knäuelbildung befindet sich die hiezu dienliche Schiene in ihrer

höchsten Lage. Während der Bildung des Knäuels senkt sie sich allmählich, indem ein

an dem Wagen hervorstehender Stift auf den Hebel 34 drükt. Dieser Hebel steht an

seinem andern Ende mit einem Hebel in Verbindung, der einen Sperrkegel trägt, durch

welchen das Sperrrad 35 bei jedem Auszug des Wagens um einen kleinen Bogen gedreht

wird. Dieses Rad sizt an einer dünnen Welle, die sich in eine Schraube endigt;

leztere läuft in einer Schraubenmutter, welche an einer kleinen Stange befestigt ist, woran zwei

Platten 36,36 festsizen. Die oberen Kanten der lezteren bilden geneigte Ebenen, auf

denen die an der Schiene T, T befestigten Stifte ruhen.

Die den geneigten Ebenen ertheilte Bewegung veranlaßt das allmähliche Sinken der

Schiene T, T. Der Laufriemen macht einen Umlauf um den

einen Schnurlauf der an der Welle W befindlichen Rolle,

und umschlingt sodann eine kleine, am Wagenende angebrachte Rolle.

Die Räder, welche den verschiedenen Diagonalwellen Bewegung ertheilen, drehen sich

lose an der Welle A, mit der sie durch eine Kuppelung

Verbunden sind, welche eine Verschiebung längs einer an der Welle befindlichen

Leiste gestattet. Mit Hülfe der Handhabe Y wird diese

Kuppelung in Wirksamkeit und die Maschine in Stillstand gesezt, wobei die Welle A sich zu drehen fortfährt, ohne jedoch die Bewegung auf

die Räder überzutragen.

Fig. 10

liefert einen Grundriß der Schneken in ihrer relativen Stellung zu einander; y, y ist das an das Ende des Wagens befestigte Lager,

welches das Ende der Schneke U trägt; x eine Frictionsrolle, über die der Riemen 9 nach der

Schneke hin geht.

Fig. 11 zeigt

eine andere Methode das Garn aufzuwikeln. Das Getriebe a

sizt an derjenigen Welle, welche bei der andern Einrichtung die Schneke U trägt. b, b ist eine

Zahnstange, welche auf Frictionsrollen mit Spurkränzen läuft, damit sie sich der

Länge nach frei bewegen lasse; c ein Rad, welches an

einer Welle sizt, die an der Seite des Hauptgestelles, wo sich das Strekwerk

befindet, gelagert ist; f ein horizontaler Hebel, dessen

Stüzpunkt im Hauptgestell liegt. Der Stift, welcher diesen Hebel mit der Zahnstange

e verbindet, läuft in einem an dem Ende desselben

befindlichen Schliz. g ist ein von dem Ende des Wagens

hervorstehendes Stük, welches an dessen Bewegungen theilnimmt und eine

Frictionsrolle trägt, worauf der horizontale Hebel ruht. Dieses hervorragende Stük

steht mit dem Wagen vermittelst eines Schiebers in Verbindung, der mit einer

Schraube versehen ist, welche an ihrem oberen Ende ein Sperrrad trägt. In Folge

dieser Anordnung wird bei jedem Auszug des Wagens das hervorragende Stük g etwas gehoben, während sich der untere Theil des

Knäuels bildet.

Es ist zu bemerken, daß wegen der Lage des horizontalen Hebels in Verbindung mit der

Hervorragung, auf welcher er ruht, dem Getriebe d oder

dem Rade c keine Bewegung gestattet wird, während der

Wagen einwärts geht, und daß mithin das Getriebe a,

seinem Durchmesser und der Länge der Strekung gemäß, die volle Anzahl Umdrehungen

machen wird.

In dem Maaße als der Knäuel zunimmt, hebt sich zufolge der Thätigkeit der Schraube

und des Sperrrades die Hervorragung g bei jedem Auszug

allmählich, bis sie, wenn der Knäuel seiner Vollendung sich naht, die durch

punktirte Linien Fig. 11 angegebene Höhe erreicht hat. Wenn der Wagen beinahe am Ende

seiner Bahn angelangt ist, so hat auch der horizontale Hebel die punktirte Lage

angenommen, und die Zahnstange e ist verhältnißmäßig

gestiegen. Während der Entfernung des Wagens vom Strekwerk ist die Zahnstange eine

gewisse Streke längs des Wagens fortgeführt worden und der Hebel hat zugleich die

bezeichnete Lage angenommen.

Es ist nun klar, daß wenn der Wagen dem Strekwerke sich nähert, das Ende des Hebels

in einem fortwährend abnehmenden Verhältniß sinken wird, bis der Wagen in der Nähe

der Strekwalzen angekommen ist. In demselben abnehmenden Verhältniß, in welchem es

sinkt, wird die Zahnstange b, b von dem Wagen einwärts

mitgenommen, wodurch die Umlaufsgeschwindigkeit der Spindeln auf die zum Aufwikeln

des Garns geeignete Weise vermindert wird.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Man nehme an, der Wagen befinde sich

am Strekwerk, und die Procedur des Zwirnens und Ausziehens solle beginnen. Diese

Bewegungen erfolgen auf dieselbe Weise, wie bei der gewöhnlichen Mule. Der einzige

Unterschied liegt in der Mittheilung der Bewegung zur Entfernung des Wagens vom

Strekwerke, welche durch die konischen Räder in Verbindung mit der Welle X eingeleitet wird. Die dadurch in Bewegung gesezte

Rolle B veranlaßt die Entfernung des Wagens von den

Strekwalzen. Wenn der Wagen seinen größten Abstand vom Strekwerk erlangt hat, drükt

ein von demselben hervorragender Stift gegen den sich federnden Hebel 28, welcher

die Zahnstange L, L so weit in die Höhe hebt, daß die

Zähne desselben mit dem Getriebe I in Eingriff kommen,

so daß also das Getriebe, wenn es sich zu drehen anfängt, auch das allmähliche

Steigen der Zahnstange veranlaßt. Das Anhalten des Wagens und das Einstellen des

Strekwerks ist eben so wie bei der Handmule und bedarf keiner weiteren Beschreibung.

Dasselbe gilt von dem Einstellen der Umdrehungen der Spindeln, nachdem sie dem Garn

die gehörige Drehung ertheilt haben. Erst nach Vollendung dieser Bewegungen beginnen

die eigentlichen selbstthätigen Bewegungen der in Rede stehenden Maschine.

Wenn die Kuppelungsplatten F und H miteinander in Berührung sind, so wird durch die Welle C auch die Welle I mit dem

Getriebe J in Bewegung gesezt. In Folge dieser

Bewegungen steigt die Zahnstange L, L langsam in die

Höhe. Der nächste Erfolg dieser Bewegung der Zahnstange ist der, daß die Bewegung

der Spindeln aufhört.

Eine Hervorragung 29 der Zahnstange drükt nämlich gegen den Hebel M, welcher durch eine Zwischenstange mit der Bremse N² verbunden ist; diese Bremse wird fest gegen

die Bremsrolle N angedrükt, nachdem die Zahnstange über

den Hebel M hinausgegangen ist. Die an der Zahnstange

befestigte geneigte Ebene o kommt mit einer

Frictionsrolle in Berührung, die an der am Wagen befindlichen geneigten Fläche 5

befestigt ist; die Thätigkeit der einen veranlaßt die Stange 5 allmählich die

senkrechte Stellung anzunehmen, während die andere den Aufschlagdraht niederdrükt.

Wenn der Aufschlagdraht nahe bei den Spindelspizen angekommen ist, so ist der untere

Theil der Zahnstange bereits mit dem an der Garnwelle befindlichen Getriebe K in Berührung gekommen; dieses kommt sofort in

Umdrehung und ertheilt den Spindeln eine rükgängige Bewegung, um die Garnwindung

loszuwikeln. Dieses Loswikeln und Niedersenken des Aufschlagdrahtes geht

gleichzeitig so lange vor sich, bis die Stange 5 eine perpendiculäre Stellung

annimmt; nachdem die an dieser Stange befindliche Frictionsrolle die geneigte Fläche

zurükgelegt hat, so bleibt sie auf dem unmittelbar hinter der schiefen Fläche

befindlichen flachen Theil liegen. Inzwischen hat die Spize der schiefen Fläche

gegen den kleinen Hebel 30 gedrükt; dieser ist am einen Ende mit einem senkrechten

Theil versehen, welcher lang genug ist, um bei jeder Höhe der Schiene T, T durch die schiefe Fläche in Thätigkeit gesezt

werden zu können. Die Schiene T, T sezt den Hebel 31 in

Thätigkeit, dieser drükt gegen den krummen Theil des Einfallhakens und hebt ihn aus;

dadurch kommt die Spiralfeder in Wirksamkeit und hebt den Hebel G. Die Bewegung dieses Hebels veranlaßt die Entfernung

der Platte F von H und den

Eingriff der Kuppelung E in P. Diese Thätigkeit des Hebels G gibt zugleich

dem untern Theil des Hebels G² eine vorrükende

Bewegung; dadurch löst sich der Haken 1, welcher den Wagen in seiner größten

Entfernung vom Strekwerk zurükhält, und zugleich der Haken 13 aus; lezterer hielt

die Platte zurük, welche die Sperrkegel mit dem das Aufwinden veranlassenden

Sperrrade außer Berührung bringt, so daß jezt die Welle W in Umdrehung kommen kann.

Der Wagen beginnt nun seinen Lauf gegen das Strekwerk. Mit Hülfe einer excentrischen

Doppelrolle nimmt die Geschwindigkeit seiner Bewegung bis gegen die Mitte der zu

durchlaufenden Streke stufenweise zu und dann bis zum Strekwerke stufenweise ab. Ist

der Wagen am Ende seiner Bahn angelangt, so kommt die Stange z mit einer am Gestell befindlichen Stellschraube in Berührung, wodurch

die schiefe Fläche auswärts gedrükt wird, so daß die Führer in die Höhe gehen

können. Zugleich löst eine am Wagen befindliche Gabel den Hebel 17 von dem ihn

zurükhaltenden Haken aus, indem sie gegen den untern Theil des Hebels 16 drükt. Der

Hebel 17 ist nun frei und die Spiralfeder kann durch die an diesem Hebel befindliche

Frictionsrolle auf den Arm 19 ihre Thätigkeit äußern, wodurch der Wechsel der

Bewegung der Maschine veranlaßt wird.

Beim Auszug des Wagens kommt der Hebel 17 wieder mit dem Haken in Berührung, indem

sich eine Kette um die Welle, woran die Welle B²

befestigt ist, wikelt. Das Ende dieser Kette ist mit dem oberen Theil des Hebels 17

verbunden. Während der Wagen dem Strekwerk sich nähert, sinkt die Zahnstange L, welche bei der rükgängigen Drehung der Spindeln und

beim Niederdrüken des Aufschlagdrahtes in die Höhe gegangen war, allmählich in ihre

vorherige Lage zurük und gelangt außer Bereich des Getriebes I, indem ihr Gewicht den Widerstand der Räder, womit sie in Verbindung

steht, überwältigt.

Beim Einwärtsgehen des Wagens legt sich das Garn mit Hülfe der Stange 4 an der

geeigneten Stelle um die Spindeln. Diese Stange besizt an ihrem unteren Ende eine

Frictionsrolle, welche gegen die Schiene T, T drükt. Die

Neigung dieser Schiene ertheilt dem Aufschlagdrahte vermittelst der Stange 4 eine

entsprechende Bewegung aufwärts; weil aber die Schiene selbst herabsinkt, so findet

jene Bewegung nach jedem Auszug des Wagens an einer höheren Stelle der Spindel

statt. Das Aufwikeln des Garns wird durch die der Schneke U ertheilte Bewegung bewerkstelligt, indem sich das Band 9 bei Beginn der

Bildung des Knäuels von der Schneke abwindet. Beim Aufwikeln des Garns auf die nakte

Spindel windet sich das Band von einem beinahe parallelen Theil der Rolle, nämlich

von 2 bis 1, Fig.

10, ab.

In dem Maaße als der Knäuel an Durchmesser zunimmt, windet sich das Band von einem

größeren Durchmesser der Schneke ab und vermindert dadurch beim Einwärtsgehen des

Wagens die Umlaufsgeschwindigkeit der Rolle. Das Band windet sich nämlich von der

Rolle U ab; deßhalb wird bei jedem Auszug des Wagens

eine stufenweise sich vermindernde Bandlänge frei, bis das Abwinden des Bandes bei 3

anfängt und bei 2 aufhört. – Die Patentträger nehmen in Anspruch:

1) Die Anordnung der Welle C, nebst Rädern und

Kuppelungen an der Welle D, wodurch die Hin- und

Herbewegungen des Wagens eingeleitet werden.

2) Die Anordnung einer Zahnstange L, welche das

Niedersinken des Aufschlagdrahtes und das Loswikeln der um die Spindeln gewundenen

Faden (the backing off) veranlaßt.

3) Die Anordnung der beiden schiefen Flächen in Verbindung mit der Zahnstange L, wodurch der Aufschlagdraht niedergedrükt und in der

geeigneten Lage gehalten wird, um das Garn gehörig auf den Spindeln zu

vertheilen.

4) Die Construction einer Doppelrolle, um den Wagen dem Strekwerke

entgegenzuführen.

5) Die Fig. 8

dargestellte Methode, den Bewegungswechsel zu Veranlassen, wenn der Wagen am

Strekwerke angelangt ist.

6) Die beiden Fig.

10 und 11 dargestellten Methoden das Garn auf die Spindeln zu wikeln, und das

Verfahren, die genannte Bewegung mit der Welle W in

Verbindung zu bringen und von derselben abzusperren.

Tafeln