| Titel: | Verbesserungen an Tintenfässern, worauf sich Joseph Gauci, Künstler, und Alexander Bain, Mechaniker, beide in London, am 21. Jun. 1841 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. LXIII., S. 265 |

| Download: | XML |

LXIII.

Verbesserungen an Tintenfaͤssern, worauf

sich Joseph Gauci,

Kuͤnstler, und Alexander

Bain, Mechaniker, beide in London, am 21. Jun. 1841 ein

Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Mai

1842, S. 260.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

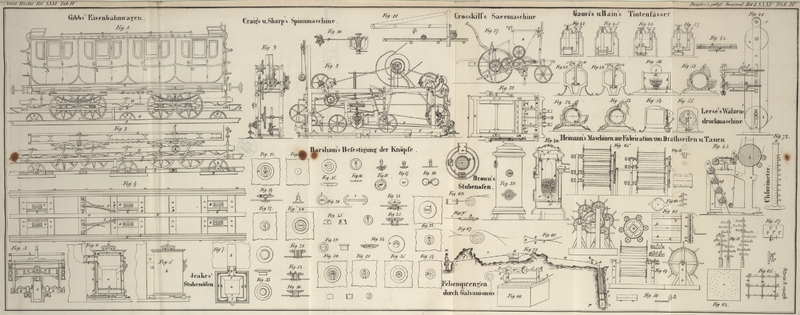

Gauci's und Bain's Tintenfaͤsser.

Unsere Erfindung betrifft 1) eine Einrichtung der Tintenfässer mit einer unter der

Oberfläche der Tinte befindlichen Drukpumpe, welche die Tinte von Zeit zu Zeit nach

der Eintauchmündung liefert; 2) eine Einrichtung, wonach der Tintenbehälter einer

theilweisen Drehung fähig ist, wodurch die Tinte in Folge ihrer Schwere an die

Eintauchstelle gelangt.

Fig. 44

stellt den Durchschnitt eines dem ersten Theil unserer Erfindung gemäß

eingerichteten Tintenfasses dar.

Fig. 45

liefert einen andern Durchschnitt desselben Tintenzeugs, in welchem die Tinte bis an

die Eintauchstelle erhoben ist, während sie sich in der vorhergehenden Figur ganz in

dem Tintenbehälter befindet. a ist die Eintauchmündung.

Die Röhre b, wodurch sie mit Tinte versehen wird, steht

mit einem Pumpencylinder c in Verbindung, worin der

Kolben d spielt. Durch die Oeffnungen e, e kann die Tinte aus dem Tintenbehälter frei in den

Cylinder c fließen. Der Kolben d wird mit Hülfe einer Schraube oder einer andern zwekdienlichen Vorkehrung gehoben und

niedergedrükt. Wird nun der Kolben bis über die Oeffnungen e,

e gehoben, so fließt begreiflicher Weise Tinte in den Cylinder, und diese

Tinte wird beim Niedergang des Kolbens in die Eintauchmündung a hinaufgedrükt. Bedarf man der Tinte nicht mehr, so hebt man den Kolben

in die Höhe, worauf die Tinte wieder in den Behälter zurükfließt.

Das Fig. 46

und 47 im

Durchschnitt dargestellte Tintenzeug unterscheidet sich von dem mit Bezug auf Fig. 44 und

45

beschriebenen nur dadurch, daß der Kolben beim Aufsteigen anstatt beim Niedergehen

die Tinte in die Eintauchstelle hinaufdrükt.

Die Figuren 48

und 49 zeigen

die Durchschnitte einer andern Einrichtung, wobei der Kolben an der Röhre f festsizt. Durch diese Röhre tritt die Tinte, wenn der

Kolben d in eine am untern Theil des Gefäßes angebrachte

Vertiefung – eine Art Pumpenstiefel – hinabgedrükt wird, in die

Eintauchmündung a (Fig. 49). Die Röhre f ist an einem Korkstöpsel g

befestigt, welcher der Verzierung wegen noch mit einem Dekel h versehen ist. Man sieht demnach bei näherer Betrachtung der Abbildung,

daß, wenn man den Stöpsel g, wie Fig. 48 zeigt, in die

Höhe hebt, die Tinte wieder in ihr Behältniß zurükfließen muß.

Wir gehen nun zur Beschreibung des zweiten Theiles unserer Erfindung über.

Fig. 50

stellt die Frontansicht,

Fig. 51 die

Endansicht,

Fig. 52 und

53

stellen Querschnitte eines diesem Theile unserer Erfindung gemäß eingerichteten

Tintenfasses dar. Nach den Figuren 50, 51, 52 befindet

sich die Tinte in der Eintauchmündung, in Fig. 53 ist dieselbe in

ihren Behälter zurükgetreten. Das Tintenfaß besteht aus einem Cylinder h, der in einem Gestelle i

um einen gewissen Bogen drehbar ist. Der Cylinder wird durch den ihn theilweise

umfassenden Theil i' in dem Gestelle festgehalten. Die

Eintauchmündung j ist an den Cylinder h befestigt und bildet ein Stük mit demselben. Durch

eine Oeffnung k tritt die Tinte in die Eintauchstelle

und aus derselben in den Cylinder zurük. l bildet den

Dekel, gegen welchen die Eintauchmündung in der Fig. 53 dargestellten

Lage anschlägt. Durch die Oeffnung m hat die Luft

Zutritt in den Cylinder, damit die Tinte in die Eintauchstelle fließen könne,

nachdem der Apparat in die geeignete Lage gebracht worden ist; auch das Ueberfließen

der Tinte in Folge einer etwaigen Temperaturerhöhung wird durch das Loch m verhütet, indem die ausgedehnte Luft durch dieselbe

entweichen kann. Will man von dem Tintenfaß Gebrauch machen, so füllt man die Tinte

in die Eintauchmündung, nachdem man sie in die Fig. 50, 51, 52

dargestellte Lage

gebracht hat; will man dagegen vom Tintenzeuge keinen Gebrauch machen, so dreht man

den Cylinder in die in Fig. 53 dargestellte

Lage, wodurch nicht nur die Tinte in ihren Behälter zurükkehrt, sondern auch die

Eintauchmündung sich dicht an den Dekel anlegt, so daß die Tinte zugleich gegen den

Staub geschüzt ist. Um das Schreibzeug wieder zu benuzen, braucht man nur die

Eintauchmündung in die in Fig. 50, 51 und 52 dargestellte Lage zu

bewegen, damit die Tinte in dieselbe einfließe.

Anstatt das ganze Tintenfaß zu drehen, um die Eintauchstelle in die zur Aufnahme der

Tinte geeignete Lage zu bringen, kann man auch nur einen Theil des Tintenfasses

beweglich herstellen. Die Figuren 54 und 55 liefern die

Abbildung eines Tintenzeugs mit dieser Abänderung. In diesem Falle dreht sich nur

der Theil x mit der Eintauchmündung; das mit Tinte

versehene Hauptgefäß bleibt stehen, und der Theil x wird

vermittelst einer Feder y dicht an dasselbe angedrükt.

An den Metalltheil x ist von Innen Glas gesittet und die

Flächen sind auf einander geschliffen, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.

Die Feder y trägt den Dekel l der Eintauchmündung. Will man den Theil x

abnehmen, so schraubt man die Schraube y¹ los,

worauf die Feder y um die Achse y² gedreht und aus dem Wege geschafft werden kann.

Tafeln