| Titel: | Ueber das Spulen, Doubliren, Zwirnen und Haspeln der Rohseide; von Hrn. Nottebohm. |

| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. LXXXI., S. 331 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Ueber das Spulen, Doubliren, Zwirnen und Haspeln

der Rohseide; von Hrn. Nottebohm.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen, 1842, zweite Lieferung.

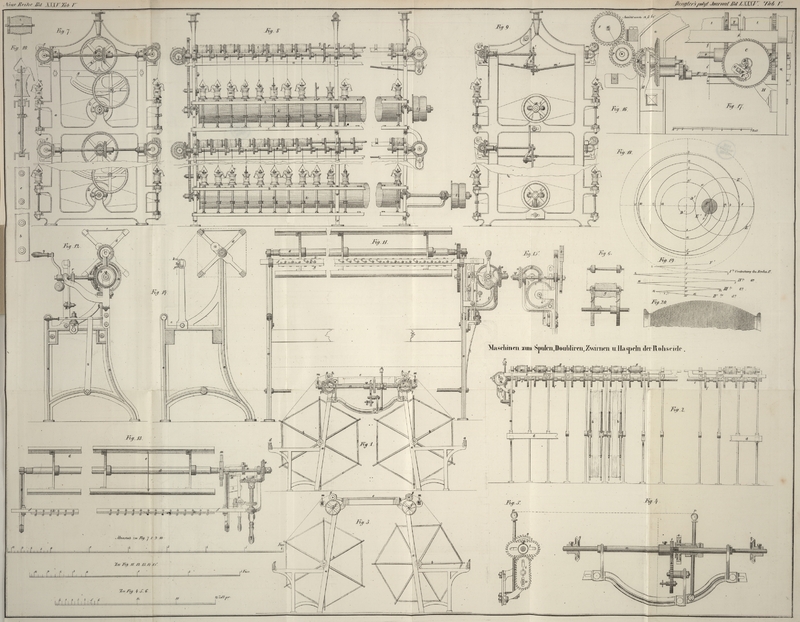

Mit Abbildungen auf Tab.

V und VI.

Nottebohm, uͤber das Spulen, Doubliren etc der

Rohseide.

Die Seide (soie, silk) wird bekanntlich durch Abhaspeln

der Cocons gewonnen, worin sich der Seidenwurm (Phalaena

bombyx, ver à soie, silkworm) nach Vollendung seines Wachsthums

einspinnt. Die Kenntniß des Seidenbaues wurde im 6ten Jahrhundert durch Mönche aus

Indien oder Persien nach Konstantinopel gebracht und von da aus verbreitete sie sich

über Griechenland nach Italien, Frankreich (1521), und durch die Mauren nach

Spanien.

Die Nahrung des Seidenwurms sind die Blätter des weißen Maulbeerbaums (Morus alba), welcher früher zu den Urticeon, jezt aber zur Familie der Artocarpeen gezählt wird. Die Früchte sind weiß und die

Blätter ungleichseitig, gelappt, gekerbt, gesägt oder auch ziemlich glatt.

Die Seidenwürmer entwikeln sich aus den Eiern eines Schmetterlings durch die Wärme

des Frühlings, oder auch durch künstlich entwikelte Wärme, und häuten sich während

ihrer successiven Vergrößerung drei- bis viermal. Nachdem die Raupen nach

Verlauf von 25 bis 30 Tagen völlig ausgewachsen sind, treiben sie aus zwei

besonderen Oeffnungen ihres Kopfes eine zähe Flüssigkeit in Form eines Doppelfadens,

welcher schnell an der Luft erhärtet, und bilden daraus ein ovales Nest, einen

Cocon, worin sie, zu einer Puppe verwandelt, ungefähr 15 oder 20 Tage liegen, um

dann mit Flügeln, Fühlhörnern und Füßen versehen als Schmetterlinge ein neues Leben

zu beginnen. Unmittelbar nach dieser Metamorphose findet die Begattung statt, und

nachdem die Weibchen schon nach einigen Tagen ihre Eier gelegt haben, endigt ein

schneller Tod ihr ephemeres Daseyn. Bei einer Temperatur von 24° R. vollendet

die Natur das Ausbrüten der Eier in 8 bis 10 Tagen. Zur Einspinnung oder zur

vollständigen Bildung des Cocons gebraucht die Raupe nur 3 bis 4 Tage. Sie fängt

damit an, den Faden nach verschiedenen Richtungen auszuspinnen, um dadurch das

äußere Nezwerk des Cocons zu bilden; deßhalb nimmt die Dike und Stärkst der Fäden

von der Oberfläche des Cocons, wo der Wurm im kräftigsten Zustande seine Arbeit

begann, bis nach Innen zu, wo er sie in einem Zustande gänzlicher Erschöpfung

beendete, allmählich ab.

Von den Cocons werden in den Magnanerien oder Seidenzüchtereien, worin die Würmer

gehegt werden – deren Einrichtung aber nicht Hieher gehört – nur die

schönsten zur Zucht bestimmt. Dagegen müssen die Puppen derjenigen Cocons, welche

zur Gewinnung der Seide benuzt werden sollen, kurz nach dem Einspinnen durch

künstliche Ofenhize, oder durch Wasserdaͤmpfe von etwa 77° R. getödtet

werden, weil ungefähr 18 bis 20 Tage nach dem Einspinnen der entwikelte

Schmetterling das eine Ende des Cocons durchbohrt und herausschlüpft, wodurch an

dieser Stelle die sich kreuzenden Seidenfäden zerrissen und zum Abhaspeln untauglich

gemacht werden. Der Cocon ist etwa 1 1/2 Zoll lang und 1 Zoll dik und liefert 0,011

pr. Loth Seide und eine Fadenlänge von 800 bis 1200 Fuß. 100 Pfd. Cocons geben

durchschnittlich 8 Pfd. gehaspelte Rohseide. Das äußere flokige und das innere

pergamentartig zusammengeleimte Gewebe sind nicht abwikelbar.

Nachdem die Cocons nach ihrer Qualität und Farbe, die bald weiß, bald blaß-

oder hochgelb ist, sortirt sind, erfolgt das Abhaspeln (dévidage, tirage, reeling) derselben. Die dazu benuzten Haspel sind

verschiedentlich construirt. A. Ure theilt in seinem

„Dictionary of arts, manufactures and

mines“ nachstehende Einrichtung mit.

Die Cocons werden in einen länglich-runden, mit warmem Wasser angefüllten,

kupfernen Trog gelegt, wodurch der die Seidenfäden zusammenklebende Leim aufgelöst

wird. Die Fäden von je fünf Cocons werden zunächst durch kleine Ringe geführt, dann

von je zwei Coconsgruppen mehrmals umeinandergeschlungen, wodurch sie aneinander

gerieben, geglättet und gerundet werden, und getrennt abermals durch andere Ringe

gezogen. Darauf werden die Fäden von zwei Cocongruppen zusammen durch eine dritte

Reihe von Ringen gezogen, von Neuem umeinander geschlungen und wieder getrennt, und

endlich, von vier Cocongruppen vereinigt, zu dem eigentlichen Fadenführer und Haspel

geführt, worauf sie spiralförmig aufgewikelt werden, damit sie troknen und nicht

durch den aufgelösten Leim wieder zusammenkleben. Da die Coconfäden, wie bereits

früher bemerkt, von ungleicher Dike sind und auch in der Stärke allmählich abnehmen,

so muß beim Haspeln, um einen egalen Faden zu gewinnen, sehr oft der vervielfachte

Faden um einen vermehrt oder vermindert werden. Ueberhaupt ist zum großen Theil von

der beim Haspeln angewendeten Aufmerksamkeit die Schönheit des Seidenfadens

abhängig.

Die abgehaspelte Seide wird unter dem Namen Rohseide (grèze, grège, eaw silk) in Strähnen in den Handel gebracht

und in den Seidenmühlen oder Filatorien (silk-mills) je nach ihrer späteren Anwendung auf Spulen gewikelt,

doublirt, gezwirnt und gehaspelt.

Die zu der ersten Operation benuzte Maschine ist die

Wikelmaschine, Spulmaschine (Machine à bobines, winding-engine,

throwing-engine).

Dieselbe ist auf Taf. V, Fig. 1, in der

Seitenansicht, Fig.

2 in der Vorderansicht und Fig. 3 im senkrechten

Querdurchschnitt abgebildet. Die Figuren 4, 5 und 6 sind Detailzeichnungen

im größeren Maaßstabe. Gleiche Theile sind mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Mehrere in Entfernungen von sechs Zoll parallel mit einander gestellte Füße a bilden das Maschinengerüst, worauf eine hölzerne Tafel

c zum Auflegen der abzuhaspelnden Strähne geschraubt

ist. Die zu beiden Seiten der Maschine und zwischen je zwei Füßen a angebrachten leichten Haspel (swifts) b drehen sich ungefähr in Mitte der

Höhe der Maschine in den daran befestigten Lagern und sind durch die Latten d, welche an jedem achten Fuß befestigt werden, gegen

Beschädigungen etc. seitens der dabei beschäftigten Personen geschüzt. Jeder Haspel

besteht aus einer der Länge nach durchbohrten hölzernen Nabe zur Aufnahme der Achse

oder Spindel, und aus zwölf dünnen Armen, welche zu je zweien der Quere nach durch

Schnüre verbunden sind, so daß der darauf gebrachte Seidensträhn in der

Seitenansicht sechsekig ist. Auf der Nabe eines jeden Haspels hängt ein loser Ring

mit einem daran befestigten Gewichte, damit in Folge der dadurch erzeugten Reibung

derselbe sich nur in dem Maaße dreht, wie der Faden von den Spulen aufgenommen wird

und diesen also in seiner Bewegung nicht voreilt. Aus den zu beiden Seiten der

Maschine angebrachten, in Pfannenlagern des Gestelles drehbaren Wellen e sind für jeden Haspel zwei Scheiben f befestigt, welche den darauf liegenden, mit kleinen

entsprechend gearbeiteten Scheiben versehenen Spulen g

in Folge der Reibung die Bewegung mittheilen, wie aus Fig. 6 deutlich zu ersehen

ist. Die Einkerbungen in den an dem Tische c befestigten

Consolen dienen als Pfannenlager für die Spulspindeln, und zwar in der Art, daß,

wenn die Spulen in die vordere Einkerbung gelegt werden, die Frictionsscheiben f dieselben drehen, dagegen in den etwas höher liegenden

Einschnitten h keine Berührung, also auch keine Drehung

derselben stattfinden kann. Sie werden aber nur dann in die hinteren Einkerbungen

gelegt, wenn die dazu gehörigen Fäden reißen. Die Spulen, deren specielle Form aus

dem Durchschnitt Fig. 6 zu ersehen ist, sind von Holz und haben einen Durchmesser von

ungefähr 2 Zoll, damit sie einestheils zur Aufnahme einer großen Fadenlänge geschikt

seyen, ohne daß der

Durchmesser und in Folge dessen die Peripherie-Geschwindigkeit zu sehr

vergrößert wird, und anderentheils der Seidenfaden nicht durch zu scharfe Biegungen

beschädigt werde. Man bedekt daher die Spulen nur mit einer dünnen Schicht Fäden und

ersezt sie dann durch leere. Außerdem ist es nöthig, die Fäden spiralförmig über die

ganze Spulenoberfläche zu vertheilen, so daß augenbliklich die Enden der

abgerissenen feinen und halbdurchsichtigen Fäden wieder gefunden und befestigt

werden können. Zu diesem Zwek sind die zwei hölzernen Schiebeleisten k mit den darauf befestigten Fadenführern m angeordnet, welche durch nachstehend beschriebene

Vorrichtung parallel mit den Spulen bewegt werden.

Die am Stirnende der Maschine in zwei Lagern drehbare Welle n wird durch das darauf sizende Stirnrad o,

welches mit irgend einem durch Elementarkraft bewegten anderen Stirnrade mittelst

der Ausrükung p (Fig. 4 und 5) beliebig in und außer

Eingriff gebracht werden kann, in Bewegung gesezt, und diese durch die konischen

Räder q und r auf die

bereits früher gedachten Wellen e, und sofort auch auf

die Spulen übertragen. Ferner ist auf der Welle n, fast

in Mitte derselben, ein elliptisches Rad s befestigt,

welches dem auf einer festen Achse drehbaren Rabe t von

derselben Größe und Form die Bewegung mittheilt. Endlich steht die auf der Fläche

des lezteren Rades festgeschraubte Warze u durch eine

gabelförmige Stange mit den beiden Schiebeleisten k in

Verbindung. Diese Warze, welche dem Mittelpunkte des Rades t (Fig.

5) mehr oder weniger genähert werden kann, muß einen Kreis beschreiben,

dessen Durchmesser gleich dem gewünschten Ausschlage der Schiebeleiste oder gleich

derjenigen Länge der Spulen ist, welche mit Seide bedekt werden soll. Würde statt

dieser Vorrichtung, wodurch der Faden ziemlich gleichmäßig über die ganze

Spulenfläche vertheilt wird, ein gewöhnlicher Krummzapfen angeordnet, so müßten die

Spulen an beiden Enden eine größere Fadenlänge aufnehmen als in der Mitte, weil hier

die Geschwindigkeit der Schiebeleiste größer als an den Enden ist.

Die hier beschriebene Maschine erfordert zu ihrer Aufstellung einen Raum von 5 Fuß 1

Zoll Breite und 24 Fuß Länge. Leztere ist indessen willkürlich, und richtet sich

nach der Anzahl der Haspel oder Spulen, welche zu jeder Seite derselben angeordnet

sind, und von denen zwei Stük auf jeden Fuß Länge gerechnet werden können.

Zur Bedienung der Maschine ist für 15 Haspel oder Spulen 1 Knabe oder Mädchen

erforderlich.

Die nächste Operation ist das Doubliren. Es werden nämlich

die Seidenfäden von zwei oder mehreren Spulen, welche auf die vorhin beschriebene Weise

gefüllt sind, auf eine andere Spule gewunden, und dieses geschieht mittelst der

Doublirmaschine (Machine

à doubler, doubling frame).

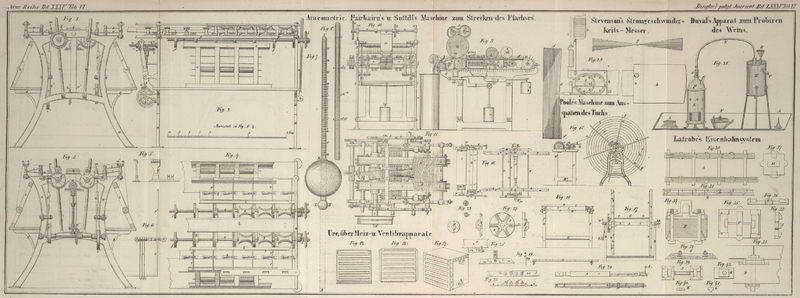

Diese Maschine, welche im Allgemeinen mit der Wikelmaschine Aehnlichkeit hat, ist auf

Taf. VI, Fig.

1 in der Seitenansicht, Fig. 2 in der

Vorderansicht, Fig.

3 im senkrechten Querdurchschnitt und Fig. 4 in der Oberansicht

abgebildet. Die Fig.

5 und 6 sind Detailzeichnungen im größeren Maaßstabe, welche später erklärt

werden. Auch hier sind gleiche Theile mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Die Maschine ist durch die parallel mit einander gestellten Gerüste a der Länge nach in mehrere Abtheilungen getheilt,

welche mittelst der darauf befestigten Bohle b verbunden

sind. Die Leitern c zur Aufnahme der abzuwindenden

Spulen sind zu beiden Seiten in schräger Lage angeordnet; sie stüzen sich nämlich

unten gegen ein durchgehendes Brett, welches auf den am Gestell der Maschine

angegossenen Consolen d befestigt ist, und sind oben

gegen die Rahmen a gelehnt. Durch die ganze Länge der

Maschine sind parallel mit einander zwei eiserne Wellen e gelegt, worauf die Scheiben (stars) f befestigt sind, welche die Spulen g in ähnlicher Art wie bei der Wikelmaschine in Bewegung

sezen. Es ist nämlich auf jeder Spulenspindel eine kleine Scheibe befestigt, die,

wenn die Spule in das Vordere Lager der an der Bohle b

befestigten Consolen k (Fig. 4) gelegt wird, auf

der Peripherie der damit correspondirenden größeren Scheibe f liegt, und in Folge der Reibung sich also gleichzeitig mit derselben

umdreht. Außerdem ist auf jeder Spulenspindel zwischen der Frictionsscheibe und

Spule ein kleines, in Fig. 3 sichtbares,

dreizähniges Sperrrad h befestigt, dessen Zwek später

erklärt werden wird.

Die Schiebeladen l mit den darauf stehenden Fadenführern

m werden langsamer, als die an der Wikelmaschine,

längs den Spulen hin- und hergeschoben, weil die Seidenfäden nicht in gerader

Richtung von den Leitern c zu den Spulen g geführt werden, sondern mehrere scharfe Biegungen

machen müssen, also weit leichter zerreißen. Die Fäden führen nämlich von der

Spulenleiter c zunächst aufwärts über eine horizontale

glatte Stange n, welche an den Ständern o befestigt ist, dann abwärts durch die Haken der

Falldrähte s, hierauf wieder aufwärts über eine zweite

Stange n' (Fig. 3) und endlich von

hier vereinigt durch die Fadenführer m nach der dazu

gehörigen Spule g. Durch folgende, sehr sinnreiche

Vorrichtung wird während des Betriebes der Maschine augenbliklich die Spule still

gesezt, wenn einer der dazu gehörigen Fäden zerreißt. Auf dem zu beiden Seiten der

Maschine befestigten Hebelbrett p ist für jede Spule g die kleine Stüze q

befestigt (vergl. die Fig. 5 und 6), welche für drei

Falldrähte s und den zweiarmigen Hebel r, r' die festen Drehpunkte enthält. Jene reichen mit

ihren hakenförmigen Enden bis zur Mitte der beiden Stangen n

n' und werden von den hindurchgelegten Seidenfäden in horizontaler Lage

schwebend erhalten (Fig. 1). Der eine Arm r des zweiarmigen

Hebels ist rechtwinklich umgebogen, der andere aber gerade und etwas schwerer, und

ruht daher im freien Zustande in horizontaler Lage auf einer an der inneren Seite

des Hebelbrettes p befestigten Stange. Wenn daher irgend

einer der einfachen Fäden reißt, so fällt der dadurch schwebend gehaltene Falldraht

s auf den leichten Arm r

des zweiarmigen Hebels, drükt diesen herab, folglich den anderen Arm r' in die Höhe, dessen Ende sich dann gegen einen der

Zähne des Sperrrades h (Fig. 3) stemmt und mithin

die Spule still sezt. Der hiedurch aufmerksam gemachte Arbeiter legt nun zunächst

die Spule in die zweite Einkerbung der Consolen k,

wodurch die Frictionsscheibe f auf der Welle e mit der correspondirenden Scheibe der Spulenspindel

außer Berührung gebracht wird, sucht dann die Enden des zerrissenen Fadens, dreht

diese zusammen und legt, nachdem er den betreffenden Falldraht aufgehangen und

dadurch den Hebel r r' in die horizontale Lage

zurükgebracht hat, die Spule wieder in das vordere Lager, worauf diese dann in

bekannter Art ihre Bewegung fortsezt.

Der Betrieb der Maschine wird auf folgende einfache Weise bewerkstelligt.

Gegen eine in gleicher Höhe mit den Wellen e gelagerte

Hauptbetriebswelle sind die Doublirmaschinen reihenweise so aufgestellt, daß mit den

darauf befestigten konischen Rädern die correspondirenden Räder t der Welle e mittelst der

Ausrükung u beliebig in und außer Eingriff gebracht

werden können. Von einer der Wellen e wird durch zwei

Stirnräder die Bewegung auf die Welle v, und dann

mittelst der konischen Räder w, z, a' und b' auf eine horizontale Welle, worauf an beiden Enden

die herzförmigen Scheiben c' befestigt sind,

fortgepflanzt. Jede von diesen wirkt auf die an dem einen Arm des zweiarmigen Hebels

d' befestigte Rolle, während der andere Arm durch

eine Schiene e' mit der dazu gehörigen Schiebeleiste

verbunden ist und diese regelmäßig längs den Spulen hin und her schiebt.

Die Maschine erfordert zu ihrer Aufstellung eine Breite von 3 Fuß 5 Zoll und eine

Länge von 23 Fuß 5 Zoll ausschließlich des nöthigen Raumes für die Arbeiter; indeß

ist die Länge willkürlich und von der Anzahl der Spulen abhängig, deren Entfernung

von Mitte zu Mitte 6 Zoll beträgt. Zur Bedienung kann man durchschnittlich auf 8

Spulen ein Kind rechnen.

Die folgende Operation ist das Zwirnen, wozu die

nachstehend beschriebene Maschine benuzt wird.

Die Seiden-Zwirnmaschine (moulin à soie, spinning mill).

Auf dieser Maschine werden entweder die einzelnen Seidenfäden, wie sie von den Cocons

abgehaspelt und demnächst gespult oder gewikelt sind, oder die bereits doublirten

Fäden regelmäßig gezwirnt. Sie ist auf Taf. V abgebildet, und zwar Fig. 7 und 9 in der Seitenansicht und

Fig. 8 in

der Vorderansicht. Fig. 10 stellt einzelne Theile der Maschine vor, welche später erklärt

werden. Gleiche Theile sind in allen Figuren mit denselben Buchstaben

bezeichnet.

Die Maschine ist dreistökig, d.h. zu beiden Seiten derselben sind drei Rechen Spulen

über einander angeordnet; was daher von dem einen Stokwerke gilt, das gilt auch von

dem anderen. Sie wirb ferner durch fünf Zwischen- und zwei Endgerüste a der Länge nach in 6 Abtheilungen, jede mit 10 Spindeln

in einer Reihe abgetheilt, und diese sind zu beiden Seiten durch die damit

verschraubten Schienen b und c verbunden, deren Querschnitt und Unteransicht Fig. 10 näher ergibt. Die

Spindeln d haben in den unteren Schienen c aus hartem Messing gefertigte Spurlager f und in den oberen Schienen b ihre Halslager, welche ebenfalls mit Messing ausgebüchst sind. Sie

werden durch kleine, 0,8 Zoll im Durchmesser große Schnurscheiben h von der 8zölligen Blechtrommel k mittelst Schnüren in Bewegung gesezt, so daß sich also ihre resp.

Geschwindigkeiten wie 1 zu 10 verhalten. Auf den oberen konischen Theil der Spindeln

werden die Spulen m, welche die doublirte ungezwirnte

Seide enthalten, aufgeschoben, so daß sie sich mit denselben gleichzeitig drehen

müssen; dagegen wird der zweiarmige Drahtflügel (fly)

n mit dem daran befestigten Holzknopf oberhalb einer

jeden Spule so lose auf die Spindel gestreift, daß derselbe sich darauf drehen kann.

Der abwärts gebogene Flügelarm reicht bis zur Mitte der dazu gehörigen Spule,

während der andere aufwärts gerichtete senkrecht oberhalb der Spindel endigt; beide

sind mit entsprechend gebogenen Haken zur Aufnahme des Fadens versehen. Oberhalb

einer jeden Spindelreihe ist eine horizontal gelagerte Welle o, worauf so viele Stirnräder p wie Spindeln

befestigt sind, in den mit dem Gerüste verschraubten Lagern beweglich, wodurch die

Spulen t, welche die gezwirnte Seide aufwikeln, gedreht

werden. Jede dieser Spulen t hat nämlich eine

quadratische Achse r mit einem daran gegossenen

Stirnrade s (Fig. 10), welches mit dem

correspondirenden p auf der Welle o im Eingriff steht, wenn die Spindelzapfen in den Vorderen Pfannenlagern der am

Gerüste befestigten Consolen q liegen. Diese Spulen t, welche einen bedeutenden Durchmesser haben, damit die

gezwirnten Fäden in möglichst großen Bögen sich um dieselben aufwikeln, werden nur

mit einer dünnen Seidenlage bedekt und dann durch andere leere ersezt, weil sie

sonst zu stark aufwinden und bei proportionaler Verminderung der Drehung den Faden

bedeutend streken, oder gar zerreißen.

Die Schiebeleisten u mit den Fadenführern v erhalten ihre hin- und hergehende Bewegung von

der dazu gehörigen Welle o durch folgende Vorrichtung.

An derjenigen Seite der Maschine, wo die Riemscheiben l

auf der Schnurtrommelachse k befestigt sind, wird

mittelst der beiden konischen Räder f' und g' eine kurze, horizontal gelagerte Welle mit einem

elliptischen Rade h' betrieben, welches einem anderen

ebenso gestalteten und um einen festen Zapfen beweglichen Rade k' die Bewegung mittheilt. Durch die an dem lezteren

befestigte Warze l' und die beiden Zugstangen m' werden also die damit verbundenen Schiebeladen u auf dieselbe Weise, wie bei der Wikelmaschine bereits

gezeigt wurde, regelmäßig hin- und herbewegt.

Die Bewegung der Wellen o geschieht durch das außerhalb

des Maschinengerüstes auf der Achse der dazu gehörigen Schnurtrommel k befestigte Getriebe w

mittelst des Zwischenrades z und des auf einer festen

Achse drehbaren Rades a', welches mit dem konischen Rade

b' fest verbunden ist. Das leztere überträgt endlich

durch die konischen Räder c', d' und e' die Bewegung auf die Welle o. Damit die Geschwindigkeit der lezteren durch Auffielen größerer oder

kleinerer Getriebe w beliebig zu ändern sey, kann die

Achse des Zwischenrades z in dem Schlize des

Gestellstükes g concentrisch mit dem Mittelpunkt des

Rades a' verschoben werden.

Soll der doublirte Faden links gedreht werden, wenn er bei

der in den Figuren angenommenen Stellung der Räder rechts

gedreht wird, so ist nur nöthig, die Zwischenräder z

(Fig. 7)

von der rechten auf die linke Seite zu bringen und die Schnüre der Betriebstrommeln

k zu kreuzen.

Es ist bereits früher bemerkt worden, daß die Spulen auf den Spindeln fest sizen,

dagegen die Flügel lose sind und nur durch die Reibung im Aufstekknopfe nach

derselben Richtung, aber langsamer, gedreht werden. Die Differenz der Anzahl

Umdrehungen von Spule und Flügel in einer bestimmten Zeit, z.B. in der Minute,

multiplicirt mit der mittleren Länge einer

Fadenumwikelung bestimmt also die Fadenlänge, welche die obere Spule in derselben

Zeit aufnehmen muß,

während der Faden so viele Drehungen erhält, als der Flügel Umgänge macht.

Zur Bewartung der Maschine werden Kinder von 8 bis 12 Jahren genommen, welche aber

nicht bis zu den 7 Fuß vom Fußboden entfernten Spulen des oberen Stokwerks reichen

können; es sind daher kleine Treppen nöthig, die stets dahin getragen werden müssen,

wo ein Faden reißt, wodurch nicht allein viel Zeit verloren geht, sondern auch die

bei den unteren Spulenreihen beschäftigten Kinder aufgehalten und behindert werden.

Um diese Uebelstände zu vermeiden, benuzt man in manchen Anstalten vorzugsweise nur

zweistökige Maschinen.

Da bei der vorhin beschriebenen Hin- und Herbewegung der Garnführer mittelst

der elliptischen Räder die Fäden regelmäßig über die ganze Spulenfläche vertheilt

werden, und daher bei einer nicht ganz sorgsamen Beaufsichtigung an den Enden leicht

abschlagen, so hat man oft der Schiebeleiste eine andere Bewegung gegeben und zu

diesem Zwek solche Constructionen in Anwendung gebracht, wodurch zugleich die

elliptischen Räder, deren Zähne nur zu leicht zerbrechen, vermieden werden. Eine

solche, bei einer in Barmen betriebenen englischen Seidenzwirnmaschine ausgeführte,

Schiebevorrichtung ist durch die Figuren 16–20 auf Taf. V

versinnlicht, worin diejenigen Theile, welche sie mit der vorhin beschriebenen

Maschine gemein hat, mit denselben Buchstaben bezeichnet sind. An dem mittleren

Zwischengestelle a der zweistökigen Maschine befinden

sich diese Vorrichtungen zur Bewegung der Schiebeleisten u. Eines der Räder p auf der Welle o, wodurch die Spulenräder s

bewegt werden, steht mit dem Stirnrade A in Eingriff,

welches sich auf einer festen, am Gerüste a befestigten

Achse drehen kann, und überträgt mittelst des damit verbundenen konischen Rades B die Bewegung auf ein anderes konisches Rad C. Lezteres drehte sich um eine am Consol H befestigte Spindel, die am Ende mit einem festen

Getriebe D versehen ist, und hat in seiner verbreiteten

Nabe eine zweite feste Spindel zur Aufnahme des mit jenem Getriebe D in Eingriff stehenden Rades E. Die Warze F, zum Angriff der mit der

Scheibeliste u verbundenen Zugstange m', kann dem Mittelpunkte des Rades E beliebig mehr oder weniger genähert werden, wie aus

der Fig. 17

deutlich zu ersehen ist. Das feste Getriebe D hat 6, und

das Rad E 23 Zähne, mithin beschreibt der Mittelpunkt

der Warze F nach 3 5/6 Umdrehungen des Rades C eine gestrekte Epicykloide. Zur besseren

Versinnlichung ist in Fig. 18 diese Curve in

natürlicher Größe construirt, und es bezeichnet darin der Grundkreis D' den Theilriß des Getriebes D, der erzeugende Kreis E' den Theilriß des

Rades E, und der beschreibende Punkt F' die

Mitte der Warze F. Während der Wälzung des Kreises E' über den Kreis D'

beschreibt der Punkt F' die gestrekte Epicykloide F', 1, 2, 3..... 16, und in diesem Punkte beginnt dann

wieder eine neue Curve, welche aber mit der vorigen nicht zusammenfällt. Dieß gilt

von allen folgenden Curven.

Die Wege, welche die Schiebeleiste u nach der 1sten,

2ten, 3ten und 4ten Umdrehung des Rades C zurüklegt,

sind in Fig.

19 durch Linien anschaulich gemacht. Endlich zeigt Fig. 20 die Form einer

auf diese Weise gefüllten Spule. Zur Bedienung der Zwirnmaschine kann man auf 40

Spindeln ein Kind rechnen. Die Spindeln machen in der Minute 2000 bis 3500

Umdrehungen, und jede liefert in 12 Stunden durchschnittlich 4 1/2 Loth Seide. Die

dreistökige Maschine mit 6 Längenabtheilungen und 360 Spindeln erfordert zu ihrer

Aufstellung einen Raum von 3 Fuß 2 Zoll Breite, 21 Fuß Länge und 8 Fuß 2 Zoll

Höhe.

Die doublirte und gezwirnte Seide wird in Strähnen in den Handel gebracht, es müssen

also die auf die vorhin beschriebene Weise gefüllten Spulen abgehaspelt werden, und

dazu dient

die Haspelmaschine (silk automatic

reel).

Dieselbe ist auf Taf. V, Fig. 11, in der

Vorderansicht, Fig.

12 in der Seitenansicht, Fig. 13 in der

Oberansicht und Fig. 14 im senkrechten Querdurchschnitt abgebildet. Fig. 15 ist eine

Darstellung des Zählapparats. In allen Figuren sind dieselben Theile mit gleichen

Buchstaben bezeichnet. Die Endrahmen a mit den hölzernen

Riegeln b und dem Tische c

zur Aufnahme der abzuhaspelnden Spulen bilden das Gerüste der Maschine. Die Spulen

werden aufrecht auf die Tischplatte gestellt und gewöhnlich mit einem Stükchen Blei

beschwert, damit sie nicht umfallen. Der eigentliche Haspel d besteht aus einer achtkantigen hölzernen Welle, worauf in 20zölligen

Abständen eiserne, mit vier Armen versehene Kränze befestigt und an denen vier nach

Außen abgerundete Latten festgeschraubt sind. Eine von diesen kann behufs der

Abnahme der fertigen Strähne herumgeklappt werden, sobald der Haken e aus der Oese genommen ist. Zu diesem Zwek hat einer

von den vier Armen eines jeden Kranzes ein Scharnier. Die Schiebeleiste f wird auch hier, wie bei den früher beschriebenen

Maschinen, hin- und herbewegt, damit die Seidenfäden kreuzweise aufgehaspelt

werden, und ist mit dreierlei Fadenführern g, h und k versehen, von denen die mittleren h aus kleinen beweglichen Drahthebeln bestehen, welche

dazu bestimmt sind, die etwaigen Unreinigkeiten etc. der Fäden zu beseitigen. Der

Haspel wird durch Drehen der Kurbel q mittelst der

konischen Räder o, p

mit resp. 44 und 48

Zähnen und der Stirnräder l, m mit resp. 32 und 64

Zähnen in Bewegung gesezt. Die Schiebeleiste f erhält

ihre Bewegung durch ein Excentricum r auf der

Kurbelwelle. Die auf der Welle n angebrachte Schraube

ohne Ende s überträgt die Bewegung auf das darunter

liegende 96zähnige Schraubenrad t, auf dessen Achse ein

Daumen u befestigt ist, der nach jeder Umdrehung die

gezahnte Stange v um einen Zahn höher schiebt, welche

durch den von der Feder z angedrükten, mit einem

Handgriff versehenen Hebel w, der in die

correspondirenden unteren Zähne der Stange v greift,

gehalten wird. Hat endlich das Rad t so viele Umgänge

gemacht, als die Stange Zähne enthält, und also der Daumen u den lezten Zahn a' gehoben, so schlägt der

Hebel unterhalb der Zahnstange v weg gegen das

Maschinengerüste, zum Zeichen, daß der Haspel die gehörige Anzahl von Umdrehungen

gemacht hat. Sobald darauf der Hebel w mittelst des

Handgriffs gedreht wird, fällt die Zahnstange herab und dieselbe Operation

wiederholt sich.

Man unterscheidet im Allgemeinen dreierlei Gattungen Seide: Organsinseide (organisi, organizine), Tramseide (trame) und Floretseide (filoselle, fleuret, floss

silk). Die Organsinseide wird von den schönsten Cocons gewonnen und zur

Kette der besten Seidenstoffe benuzt. Sie besteht aus zwei oder drei rechts

gezwirnten Fäden, von denen jeder wieder drei bis zehn Coconfäden enthält, welche

vorher nach der entgegengesezten Richtung gezwirnt sind. Die Tramseide, von minderer

Güte als die Organsinseide, wird hauptsächlich als Einschuß oder Einschlag benuzt

und besteht, je nach ihrer Anwendung, aus drei bis dreißig Coconfäden, die aber nur

einmal und dabei loser gezwirnt werden. Die Floretseide wird aus den Abgängen

gewonnen und auf ähnliche Weise wie Baumwolle gekrempelt und gesponnen. Nach der

Anzahl der Fäden und der Verschiedenheit der Drehung werden noch mehrere Gattungen

Seide unterschieden, die aber hier übergangen werden, weil nur die Beschreibung der

bis jezt bekannten besten Maschinen zum Spulen, Doubliren, Zwirnen und Haspeln der

Rohseide Vorwurf dieses Aufsazes ist.