| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesseln und Oefen, worauf sich Samuel Howard, Ingenieur zu Manchester, am 8. August 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen an Dampfkesseln und Oefen, worauf

sich Samuel Howard,

Ingenieur zu Manchester, am 8. August 1840 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jan. 1843, S.

432.

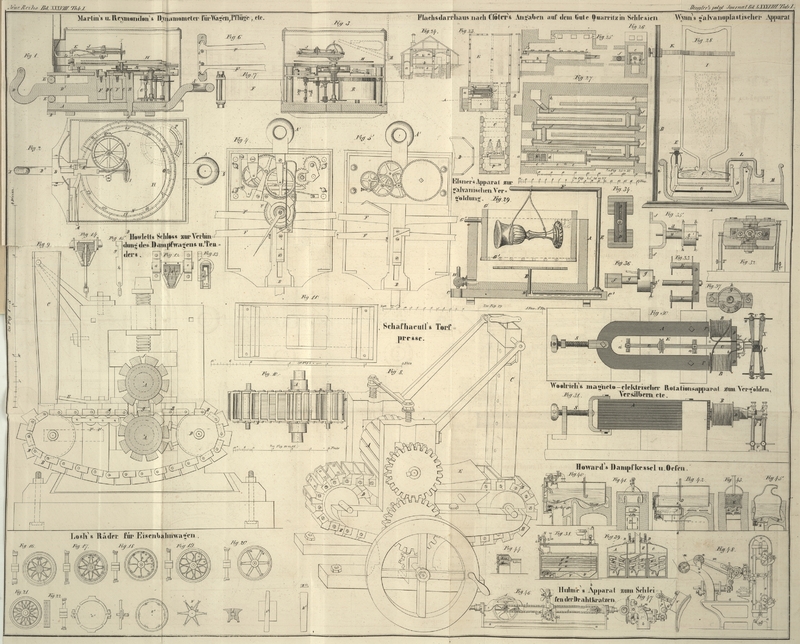

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Howard's Verbesserungen an Dampfkesseln und Oefen.

Vorliegende Verbesserungen betreffen

1) gewisse Eigenthümlichkeiten in der Form und Construction der Dampfkessel, wodurch

die Heizoberfläche bedeutend vergrößert wird; ferner eine Methode den Dampfkessel

mit Wasser zu speisen, welche auf Marine-Dampfkessel, stationäre und

Hülfsdampfkessel anwendbar ist.

2) gewisse Eigenthümlichkeiten im Bau der Oefen, wodurch die aus dem Brennmaterial

entwikelten Gasarten oder Dämpfe zur Erzeugung von Wärme benüzt werden, um auf diese

Weise die Brennmaterial-Consumtion zu vermindern; ferner gewisse Mittel den

Luftzug in solchen Oefen zu reguliren. Dieser Theil der Erfindung ist auf alle Oefen

anwendbar.

Fig. 38 ist

ein verticaler Längendurchschnitt eines Marine-Dampfkessels mit den an

demselben angebrachten Verbesserungen; Fig. 39 ist ein

Querschnitt desselben nach der Linie ab, Fig. 38. Die

Figuren

40 und 41 stellen im verticalen Längendurchschnitt und Querschnitt einen

Dampfkessel für stationäre Maschinen dar; die Figuren 42 und 43 sind

ähnliche Ansichten eines gewöhnlichen kofferförmigen Dampfkessels, an welchem der

verbesserte Hülfsapparat in Anwendung gebracht ist.

Aus Fig. 39

ersieht man, daß der Dampfkessel in drei Räume A, B, C

getheilt ist, von denen die beiden äußeren A und C mit einer Röhre D versehen

sind, durch welche der in ihnen erzeugte Dampf in die Kammer E geleitet wird. Diese leztere Kammer nimmt auch den in dem mittleren

Raume B erzeugten Dampf auf und enthält, wie Fig. 38 zeigt,

das Dampfrohr. Eine Reihe von Wasserkammern F, F ist

rüksichtlich der Feuercanäle G, G so gestaltet und

angeordnet, daß die Wärme die ganze Reihe wie eine Art rinnenförmigen Canal

durchstreichen muß, wobei sie ungefähr in Spiralform leicht ansteigt, wie der

Durchschnitt Fig.

39 zeigt, so daß auf diese Weise eine große Wasserfläche der Einwirkung

der Wärme ausgesezt und

eine rasche Dampfentwikelung bewerkstelligt wird. Man wird ferner mit Bezug auf

dieselbe Figur bemerken, daß jedes System der Feuercanäle in einem ganz mit Wasser

umgebenen Gehäuse enthalten ist, wodurch noch eine weitere Fläche mit einer starken

Hize in Berührung gebracht wird.

Der Speisungsapparat H ist Fig. 40 im Durchschnitt

dargestellt. Eine Röhre a steht mit einer in der

Zeichnung nicht sichtbaren Wassercisterne in Verbindung, welche mittelst einer Röhre

mit dem gewöhnlichen Speisungsrohre verbunden ist. Durch diese Röhre a kann in den obern Theil des cylindrischen Gefäßes b Wasser eintreten. In der Mitte dieses Cylinders und an

seinem untern Ende ist eine Art Hals angebracht, welcher den Zwek hat, die

Zuströmung des Wassers in den Kessel mit Hülfe der Ventile c und d zu reguliren. Diese Ventile sind an

den Stangen e befestigt und passen auf konische Lager,

die in den Hälsen des Gefäßes b angebracht sind. Das

Spiel des Apparates ist folgendes; das untere Ende der verticalen Stange, woran das

Ventil d sizt, ist mit einem um g beweglichen Hebel f verbunden und von dem

andern Ende dieses Hebels hängt eine Stange mit einem Schwimmer herab. In dem Maaße

nun, als das Niveau des Wassers in dem Kessel und mit ihm der Schwimmer sinkt, muß

sich das untere Ventil d von seinem Lager erheben; es

kann daher jezt eine neue Portion Wasser aus dem Cylinder b in den Kessel fließen, sobald das obere Ventil c geöffnet wird, was entweder mittelst einer Stange geschehen kann, die an

dem Ende einer Kette hängt, welche an die Stange h

befestigt ist, die sich im Bereich des Maschinisten befindet, oder in Verbindung mit

dem nachher zu beschreibenden Apparat zur Regulirung des Luftzugs. In dem Maaße als

das Niveau des Wassers in dem Kessel steigt, sinkt das untere Ventil d und schließt sich, wodurch das weitere Zuströmen des

Wassers abgesperrt ist.

Die Verbesserungen an den Kesseln für stationäre Dampfmaschinen sind Fig. 40 und 41

dargestellt. Aus Fig. 40 ersteht man, daß die untere Seite gekrümmt ist, um die

Heizoberfläche zu vergrößern.

Die Verbesserungen in Anwendung auf Hülfsdampfkessel (auxiliary boilers) sind in den Figuren 42 und 43

dargestellt, von denen die erstere einen Längendurchschnitt durch die Mitte des

Dampfkessels und die leztere einen Querschnitt nach der Linie cd vorstellt.

Man sieht in diesen Figuren einen gewöhnlichen kofferförmigen Dampfkessel, unter

welchem ein zweiter Hülfsdampfkessel N angeordnet ist,

der mit ihm durch die Röhren I, K in Verbindung steht.

Aus der Lage des Hülfsdampfkessels (siehe Fig. 43) geht hervor, daß

er über und über den Einwirkungen des Feuers ausgesezt ist. Auch an runden Dampfkesseln bringe ich

solche Hülfsdampfkessel mit leichten Abänderungen in der Form und Construction

an.

Zur nähern Kenntnißnahme der Verbesserungen, welche sich auf Oefen beziehen,

betrachte man wieder die Figuren 38 bis 43, ferner die

Figuren

44 und 45, in welchen diese Verbesserungen dargestellt sind.

Ich hatte bei der Anordnung und Construction dieser Oefen die Absicht eine Methode

einzuführen, die Steinkohlen vor ihrer Consumtion zu entschwefeln und so die Gase zu

trennen, welche nachher über ein starkes Feuer hinwegstreichend vortheilhaft

consumirt werden. Wie ich diesen Zwek erreiche, ist aus Fig. 40 abzunehmen.

Zunächst wird in der obern und untern Feuerstelle L und

M ein Feuer angemacht; sodann wird auf die

Entschwefelungsplatte N eine Ladung Brennmaterial

gelegt. Wenn nun diese Platte heiß wird, so entwikeln sich die Gase, streichen über

das Feuer und werden consumirt. Hierauf schiebt man die Steinkohlen in

entschwefeltem Zustande auf den Rost und legt neue Kohlen auf die Platte N.

Die Figuren 42

und 43

stellen einen Ofen dar, welcher ähnliche Vortheile wie der so eben beschriebene in

sich schließt, nämlich eine vollständige Consumtion der in dem Brennmaterial

enthaltenen Gase und eine gleichmäßige Vertheilung der Wärme auf alle Theile des

Dampfkessels. Der verbesserte Ofen ist hier in Anwendung auf einen gewöhnlichen

kofferförmigen Dampfkessel nebst Hülfsdampfkessel dargestellt.

Fig. 44 zeigt

eine Anwendung desselben Princips auf Stubenöfen, wobei die Entschwefelungsplatte

über dem gewöhnlichen Feuer angeordnet wird. Die aus dem Brennmaterial entwikelten

Gase sinken durch die in der Platte N sichtbare Oeffnung

herab und werden consumirt indem sie über das untere Feuer hinwegstreichen.

Fig. 45

erläutert dasselbe Princip in Anwendung auf Destillirblasen, wobei zugleich die

eigenthümliche Einrichtung getroffen ist, daß die Feuerstelle bei O verengert ist, wodurch die Hize mehr auf den

Mittelpunkt der Blase concentrirt wird.

Das Mittel, den Luftzug zu reguliren, ist in Fig. 40 dargestellt; der

Apparat ist bei P sichtbar. Ein Cylinder i ist nämlich mit einem Kolben k versehen, gegen welchen das Wasser eine gewisse Kraft ausübt, wenn es

durch einen allzugroßen Dampfdruk hinaufgepreßt wird; dadurch geht die verticale

Stange l, an welcher der Kolben befestigt ist, in die

Höhe und bewegt das eine Ende des um n drehbaren Hebels

m in die Höhe, folglich wird das entgegengesezte

Ende desselben niedergedrükt und mittelst der Stange o

der Ventilationsschieber p geschlossen. Derselbe Apparat

ist auch in Verbindung mit dem Kesselspeisungsapparat dargestellt. Das obere Ende der

Stange l läuft nämlich in einer senkrechten Führung und

ist an den Hebel q befestigt; wenn sie in die Höhe geht,

so bewegt sich das entgegengesezte Ende dieses Hebels abwärts und durch Verbindung

mit der über eine Rolle gehenden Kette öffnet sich nun das Ventil c und das Wasser kann in den Dampfkessel einfließen. Die

entgegengesezte Bewegung dieses Apparates würde den Ventilationsschieber öffnen.

q ist eine Platte, um die Länge des Ofens zu vergrößern,

und den Luftzug nach dem vordem und hintern Rost R und

S zu trennen. Die unterhalb derselben befindliche

Scheidewand hat den Zwek, den hintern Rost S

nötigenfalls in Wirksamkeit zu sezen.

In Fig. 42 ist

eine Methode den Luftzug zu reguliren dargestellt, welche von der so eben

beschriebenen der Form nach etwas verschieden ist. Es läßt sich nämlich eine Platte

auf Rollen vorwärts oder zurük schieben, wodurch man den Luftzutritt von einer, zwei

oder allen drei Kammern unterhalb des Rostes nach Belieben absperren kann. An jeder

Seite der obern Feuerstelle ist ferner ein durch Punktirungen in Fig. 42 angedeutetes Rohr

angeordnet, welches mit einer der unter dem Roste befindlichen Kammern communicirt,

wodurch Luft eingelassen werden kann.

Tafeln