| Titel: | Verbesserungen an Apparaten zum Schleifen und Schärfen der Drahtkrazen, worauf sich Joseph Hulme, Ingenieur in Manchester, am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. V., S. 12 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an Apparaten zum Schleifen und

Schaͤrfen der Drahtkrazen, worauf sich Joseph Hulme, Ingenieur in Manchester, am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Febr. 1843, S.

26.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Hulme's Verbesserungen an Apparaten zum Schleifen und Schärfen der

Drahtkrazen.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich auf eine Maschine, welche die Bestimmung

hat, die Drahtspizen der um die Cylinder gelegten Krazenblätter – sie mögen

neu oder gebraucht und durch den Gebrauch abgenüzt und ungleich seyn – zu

bearbeiten, um sämmtliche Zähne oder Drahthäkchen in eine gleichförmige Ebene zu

bringen und ihnen zugleich denjenigen Grad der Schärfe zu geben, welcher zum

vollkommenen Krämpeln der Baumwolle und anderer Faserstoffe nöthig ist.

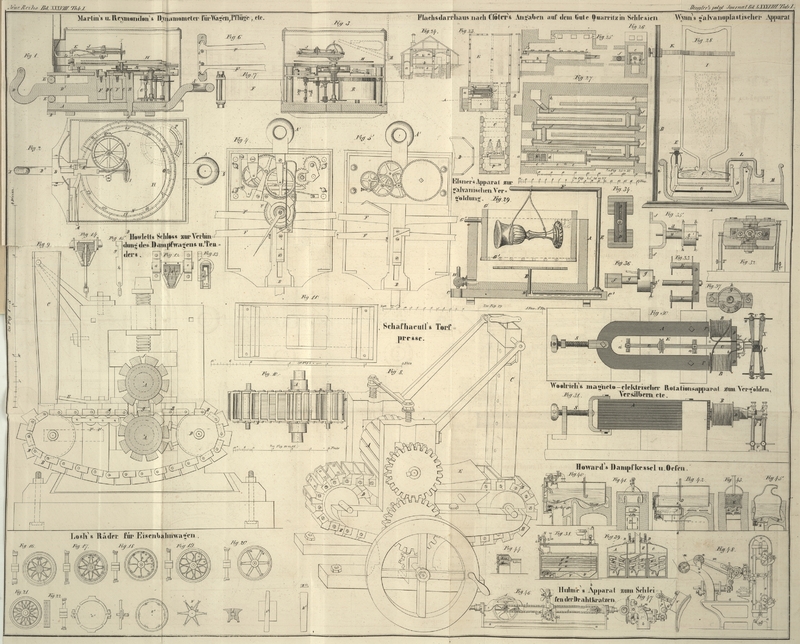

Fig. 46

stellt einen Frontaufriß und Fig. 47 eine

Seiten- oder Endansicht des Apparates in Anwendung auf cylindrische Flächen

dar.

a, a, a ist das gußeiserne Maschinengestell. Die

Seitenarme b, b desselben sind durch die Querschiene c, c mit einander verbunden. In diesen Armen ist eine

Welle d, d gelagert, an der ein kleines Winkelgetriebe

e festgekeilt ist, welches in ein Winkelrad f greift. Lezteres sizt an einem Zapfen g, der in einem verschiebbaren und im Gestell c adjustirbaren Lager ruht, und eine Kettenrolle h trägt; eine ähnliche Rolle i dreht sich um den Zapfen k. Um diese Rollen

läuft eine endlose Kette l, l. Ein bewegliches Glied m verbindet diese Kette mit einem an dem hinteren Theile

des Schlittens n, n befindlichen Zapfen. Dieser

Schlitten läßt sich auf der festen Unterlage a, a hin

und her bewegen und ist mit den nach allen Richtungen beweglichen Theilen o, p, q versehen, welche den Schleifblok r tragen, wonach der leztere jede Lage anzunehmen im

Stande ist.

Die Maschine ist auf folgende Weise wirksam. Nachdem der Schleifapparat der

Vorderseite einer Krazmaschine gegenüber parallel zur Hauptcylinderwelle angeordnet

und der Blök r mit einer Schmirgelfläche bekleidet und

mit einem Krazcylinder, wie Fig. 47 zeigt, in

Berührung gebracht worden ist, sezt man die an dem Ende der Welle d befindliche Treibrolle in Gang, welche in Folge ihrer Notation den

Schlitten n mit seinem Schleifblok von einem Ende des

Cylinders zum anderen regelmäßig hin- und herführt. Da nun der Cylinder sich

zugleich um seine Achse dreht, so erhält man auf diese Weise eine vollkommen ebene

Fläche und kann den Krazen jeden beliebigen Grad der Schärfe ertheilen.

Fig. 48

stellt den beschriebenen Apparat in abgeänderter Form dar, in welcher er sich zum

Schleifen flacher Krazenblätter oder der Dekelkrazen eignet. Die Stelle des obigen

Schleifklozes vertritt hier ein rotirender Schleifcylinder. Auf dem Maschinengestell

a, a, a ruht ein Lager b,

b, welches wie bei der vorhergehenden Maschine hin- und hergleitet

und den nach allen Richtungen beweglichen Führer b, c, d

trägt, in welchem der Schmirgelcylinder e gelagert ist.

Das zu schleifende Dekelkrazblatt f wird mittelst

Stellschrauben in dem Rahmen g, g befestigt, welcher um

den Zapfen h auf und nieder beweglich ist. Auf dem

Gestell a, a befindet sich eine vollkommen horizontal

gestellte ebene Tafel i, i. Auf diese Tafel wird das

Krazenblatt vor dem Schleifen gelegt, um es nachher dem Schleifcylinder in

paralleler Lage darbieten zu können. Hierauf läßt man den Rahmen g, g auf das Krazenblatt herab, befestigt lezteres in

demselben mit Hülfe der Stellschrauben und hebt den Rahmen wieder in die Höhe. Ein

Haken l, welchen man in die am Rahmen angebrachte

Hervorragung k einfallen läßt, hält den Rahmen mit

seinem Krazenblatt in dieser Lage fest.

Die Riemen und Rollen m und n

ertheilen dem Schleifcylinder die rotirende Bewegung, und die Operation des

Schleifens beginnt jezt. Zur Auf- und Niederbewegung des Krazenblattes, so

daß seine ganze Oberfläche gleichförmig der Einwirkung des Schleifcylinders

dargeboten wird, dient eine sogenannte Parallelbewegung o,

o, d.h. ein Rahmen, welchem die an der Welle q

befindliche Kurbel p die erforderliche auf- und

niedergehende Bewegung ertheilt. Eine andere Parallelbewegung schiebt mit Hülfe der

excentrischen Scheiben r, r und der Ovale s, s das Krazenblatt in horizontaler Richtung

ein- und auswärts.

Tafeln