| Titel: | Ueber ein Flachsdarrhaus, welches durch Hrn. Fabriken-Commissarius Hofmann in Breslau auf dem Gute Quaritz des Hrn. Baron v. Tschammer nach Clöter's Angaben mit Verbesserungen erbaut wurde. |

| Autor: | Clöter |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. VII., S. 22 |

| Download: | XML |

VII.

Ueber ein Flachsdarrhaus, welches durch Hrn.

Fabriken-Commissarius Hofmann in Breslau auf dem Gute Quaritz des Hrn.

Baron v. Tschammer nach

Cloͤter's

Angaben mit Verbesserungen erbaut wurde.

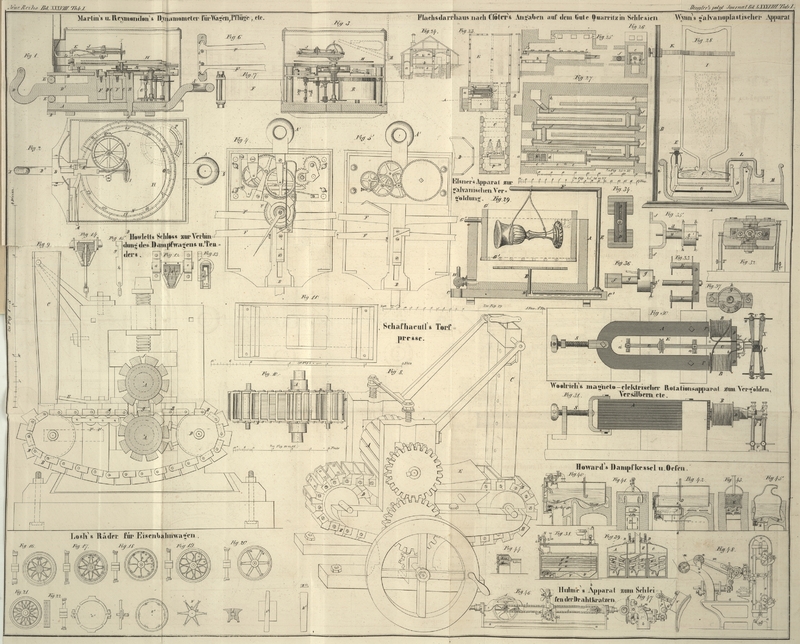

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Clöter's Flachsdarrhaus.

In den Verhandlungen des

Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen, 1842 4te

Lieferung, S. 131 findet sich folgender von einem hohen Finanzministerium

zur Bekanntmachung mitgetheilter Bericht:

„Der Pfarrer Florian Clöter zu Schönbrunn bei

Wunsiedel (jezt in München) hat einen Apparat zum Dörren des Flachses angegeben,

der bei den Landleuten seiner Gemeinde eingeführt ist und sich als zwekmäßig

bewährt hat. Eine Beschreibung dieses Apparats ist von demselben in einer unter

dem Titel: „Ueber das Troknen mit Luft“ erschienenen

Broschüre veröffentlicht worden. Praktische Anwendung hat das Verfahren in

Schlesien auf dem dem Baron v. Tschammer gehörigen

Gute Quaritz bei Klobschen erhalten, wo ein Darrhaus nach der Angabe des

Pfarrers Clöter erbaut ist.

Im Nachstehenden ist der Bericht, welchen der Fabriken-Commissarius, Hr.

Hofmann in Breslau, darüber an Se. Excellenz den

Herrn Finanzminister abgestattet hat, abgedrukt.

An der Stelle, wo die neu zu erbauende Flachsdarre hinkommen sollte, war bereits

ein Haus errichtet, welches so viel als möglich mit benuzt werden sollte.

Die Anlage konnte also nicht ganz genau so werden, wie sie mir die übersendete

Zeichnung angab. Auch mußte der Darr-Raum größer werden, da man ein

bedeutendes Quantum Flachs zu bearbeiten beabsichtigte.

Auf Tafel I ist Fig. 23 der Grundriß der ganzen Anlage und Fig. 24 ein

Querdurchschnitt nach A, B. Durch eine Thür von

Außen und eine Treppe gelangt man in den tiefer liegenden Raum a, von welchem aus der Ofen C geheizt und auch die Röhren c und d gereinigt werden. Durch eine kleine eiserne Thür

kann man in der Darrkammer zum Ofen gelangen, der hier so dargestellt ist, wie

er sich zeigt, wenn die Deke von den Luftcanälen abgenommen ist, in denen die

Heizröhren liegen.

Da ich aus Erfahrung weiß, daß man das Brennmaterial am besten benuzt, wenn man

so viel als möglich die Flamme mit den zu heizenden Flächen in Berührung bringt,

so bin ich von der Ofenconstruction des Hrn. Clöter

etwas abgewichen, und habe das Feuer nicht so in das Mauerwerk hineingelegt, wie

dieser es vorschreibt, sondern habe den Ofen so construirt, wie er in Fig. 25,

26

und 27 in

größerem Maaßstabe dargestellt ist.

Fig. 25

zeigt den Ofen im Längendurchschnitt, Fig. 26 im

Querdurchschnitt durch den Rost, und Fig. 27 in einem

horizontalen Querdurchschnitte über den Rost. In den Figuren 25, 26 und

27

bezeichnen gleiche Buchstaben dieselben Gegenstände. Es ist a die Feuerthür, b der

Rost, welcher mit seinem vordem Ende auf einer eisernen Platte ruht, die mit dem

Heizkasten zusammenhängt. Hinten liegt der Rost auf einer eingemauerten eisernen

Schiene. c der Heizkasten ist aus eisernen Platten

zusammengesezt, welche inwendig mit 1 1/2'' langen eisernen Stiften versehen

sind, die in verschiedener schiefer Richtung an die Platten angegossen worden,

um die innere Auskleidung festzuhalten. Diese innere Auskleidung besteht aus

Töpferthon, der mit so viel Charmottemehl vermischt wird, als er nur aufnehmen

kann, damit sich das Gemenge noch gut zwischen die Zaken einkleben läßt. Diese

Charmotte brennt sich mit dem Thone ganz fest zusammen und bildet einen sehr

feuerbeständigen Ueberzug, der das Eisen so gegen die Flamme schüzt, daß es

davon nicht angegriffen werden kann.

Die Flamme geht von dem Roste b aus über die

sogenannte Feuerbrüke d und wird hier

zusammengehalten, damit sich die Hize recht concentrire und alle aus dem

Brennmaterial entwikelten Gase verbrennen. Selten geht die Flamme länger als der

noch übrige Theil des Heizkastens ist, und es ist meistens nur noch der heiße

Rauch, welcher in das gußeiserne Rohr hineingeht. Aus diesem geht der Rauch in Röhren f, die von Blech gemacht sind, und aus diesen tritt

er in den Schornstein ein. Die Blechröhren sind da, wo sie mit dem gußeisernen

Rohre zusammenstoßen, 3/4 Linien in Eisen stark, und nehmen in der Eisenstärke

ab bis auf 1/4 Linie. Aus dem Grundriß Fig. 23 ersieht man,

wie die Röhren den Rauch hin- und herführen, auch wie jedes Rohr am Ende

geöffnet werden kann, damit es leicht zu reinigen ist. Für diesen Zwek ist auf

der andern Seite der Heizkammer noch eine Vertiefung f angebracht, die oben, so weit die Treppe geht, mit Latten überdielt

ist; der hintere Theil ist überwölbt.

Die Luft, welche der Ofen erwärmen soll, geht bei g

durch eine Oeffnung über dem Raume f in einem

zugedekten Canale nach h und dann in die Canäle, in

welchen die erwärmten Röhren liegen. Die kalte Luft geht also dem heißen Rauch

entgegen, und wird nach und nach erwärmt, so wie sich der Rauch nach und nach

abkühlt. Endlich kommt die Luft bis zum Heizkasten, steigt in dem darauf

aufgeführten Mauerwerk in die Höhe und strömt durch die angebrachten Löcher nach

der Seite in die Heizkammer. Wie das Mauerwerk den Heizkasten und die Röhren

umschließt, ist besonders aus Fig. 25 und 26 zu

ersehen. – In der Trokenkammer sind über dem Ofen zwei Balkenlagen k, k angebracht, welche mit Latten überdielt sind,

zwischen denen Spielräume von 1/2 Zoll Breite gelassen sind, damit die aus dem

Ofen kommende warme Luft in die höheren Räume steigen kann. Durch die Thüren l und m wird der zu

darrende Flachs in die Trokenkammer gebracht und so viel als möglich lose und

aufrecht hingestellt; wenn die Kammer voll ist, werden die Oeffnungen l und m mit den eisernen

Thüren verschlossen. Ganz oben in der Heizkammer sind in den Wänden kleine

Oeffnungen n, n angebracht, durch welche die feuchte

Luft abziehen kann. Dadurch, daß der ganze Ofen mit Mauerwerk überdekt ist, und

die warme Luft nur durch Seitenöffnungen ausströmt, ist der Ofen geschüzt, daß

nichts von Flachs darauf fallen und anbrennen kann, und die Luft selbst wird

nicht so heiß, daß sie den Flachs entzünden könnte, da die Luftströmung immer

sehr bedeutend ist.

Der zu bearbeitende rohe Flachs wird, wie schon oben erwähnt worden, in die

Trokenkammer gebracht, lose aufgestellt und so lange einer Temperatur von 30 bis

40° R. ausgesezt, bis er so troken ist, daß der innere holzige Theil des

Flachsstengels ganz zerbricht und zersplittert, wenn man den Stengel stark

biegt. Genau beschreiben läßt sich dieses nicht, sondern kann nur durch

Augenschein und Handgriffe gezeigt werden. Es ist übrigens sehr leicht zu

finden; denn war der Flachs nicht troken genug, so bringt man beim Brechen das

Holz nicht heraus, und wird er zu scharf gedörrt, so gehen beim nachherigen Brechen die

Fasern entzwei. Nachdem der Flachs den gehörigen Grad von Trokenheit erlangt

hat, wird er aus der Trokenkammer herausgenommen und in dem Raume c wo möglich so aufgestellt, daß jeder Theil

gleichviel der atmosphärischen Luft ausgesezt ist; hier bleibt der Flachs so

lange, bis die äußere Rinde des Stengels oder die eigentliche Flachsfaser wieder

etwas Feuchtigkeit aus der Luft angezogen hat; durch dieses Anziehen verliert

die Flachsfaser die Sprödigkeit, daß sie beim nachherigen Brechen weniger

zerreißt und sich der innere holzige Theil ablösen läßt, ohne daß die Faser

zerstört wird. Läßt man den Flachs zu lange anziehen, so dringt die Feuchtigkeit

wieder bis in den inneren holzigen Theil, und er läßt sich dann nicht mehr so

leicht zerbrechen und von den Flachsfasern absondern.

Eine Zeit, wie lange der Flachs nach dem Darren anziehen müsse, läßt sich auch

nicht mit Bestimmtheit angeben, da diese sehr von dem Feuchtigkeitszustande der

Luft abhängig ist; gewöhnlich bleibt der Flachs 1 bis 2 Tage nach dem Darren

liegen, bevor er gebrochen wird. Eine Probe, welche man mit der Hand macht,

indem man einige Stengel nimmt und das Holz herausreibt, läßt leicht mit

Gewißheit finden, wann man anfangen müsse, den gedörrten Flachs zu brechen.

Die Operation des Darrens und Anziehens ist übrigens fast eben so wichtig, als

die des Röstens für die Qualität des Flachses. Wird der Flachs nicht genug

gedörrt, oder läßt man ihn zu sehr anziehen, so bekommt man die Schefen oder den

inneren holzigen Theil nicht rein heraus und muß den Flachs sehr stark

angreifen, wobei natürlich die Faser leidet und doch nicht alle Schefen entfernt

werden können. Im Gegentheil, dörrt man den Flachs zu hart und läßt ihn nicht

genug anziehen, so ist auch die Faser spröde und viele Fasern werden beim

Brechen zerrissen und der Flachs gibt nachher beim Hecheln sehr viel Werg und

wenig gute Flachsfasern.

Obige Bemerkungen dürften genügen, einen aufmerksamen Arbeiter bald das rechte

Maaß für jede Art des Flachses finden zu lassen; denn verschiedener Flachs muß

auch verschieden behandelt werden. In dem Raume C

sind auch zwei Brechmaschinen o, o nach meiner

Construction und eine schwedische Flachsbrache p

aufgestellt. Diese Maschinen werden durch die Welle q, auf der eine Riementrommel befindlich, mittelst Riemen getrieben.

Die Welle q erhält ihre Bewegung durch ein Roßwerk,

das in dem Raume D angebracht ist.

Bisher sind nur die beiden Brechmaschinen o, o

betrieben worden, mit der Maschine p sind erst

Versuche angestellt worden, welche zeigten, daß die Maschinen o, o

mehr und bessere Arbeit lieferten als p. Der

gebrechte Flachs wird dann in den Raum E gebracht,

wo eine Anzahl Frauen das Schwingen des Flachses verrichten.

Das Schwingen des Flachses durch Maschinen zu bewirken, hat mir bis jezt noch

nicht gelingen wollen. Die Maschinen, welche ich hiezu machte, erfüllten zwar

den Zwek, sie waren den Arbeitern aber nicht recht, und darum ist bis jezt noch

keine in Gang gekommen. Die neueste Schwingemaschine ist noch hier in

Breslau.

Bis jezt wurden täglich gegen 1011 Kloben Flachs geliefert; ein Kloben hat 80

Handvoll und wiegt nach der Länge des Flachses 5 bis 7 Pfd. Das Gewicht des

fertigen Flachses beträgt also 500 bis 700 Pfd., und der hiezu erforderliche

rohe Flachs wiegt vier- bis fünfmal mehr. Um dieses Quantum zu darren,

bedurfte man 1/6 Klafter Breslauer Maaß, oder etwas weniger als 1/8 Klafter

rheinländisch Maaß kiefernes Holz, welches durch einige seitdem in der

Feuerungsanlage getroffene Veränderungen wohl noch wesentlich vermindert werden

wird.

Zur Bedienung der beiden Flachsbrechmaschinen o, o

sind 8 Menschen (1 Mann, 7 Frauen oder etwas erwachsene Kinder) und zum Betriebe

2 bis 3 Pferdekräfte erforderlich.“

––––––––––

Zu Vorstehendem erlaube ich mir Einiges zu bemerken, was die Abänderungen betrifft,

welche Hr. Fabriken-Commissarius Hofmann an meinen

veröffentlichten Angaben zu machen für nöthig fand, um dadurch eine Verständigung in

bestehender Verschiedenheit der Ansicht sowohl zu veranlassen, als auch meinen

wärmsten Dank für Verbesserung und Beförderung der Sache an den Tag zu legen.

Es ist wohl schon lange her, daß ich mein Schriftchen über Troknen und Dörren etc.

geschrieben habe und seit der Zeit hatte ich vielfache Gelegenheit, die dort

aufgestellten Ansichten anzuwenden und praktisch zu prüfen. Nun muß ich gestehen,

daß ich gerade den Saz, „daß man das Brennmaterial am besten benüzt, wenn

man so viel als möglich die Flamme mit der zu heizenden Fläche in Berührung

bringt,“ im Allgemeinen so wenig bestätigt gefunden habe, daß ich

vielmehr fortwährend die Behauptung für wahr halte, daß man (wo nicht besondere

Umstände, welche ich weiter unten angeben will, eintreten) die Flamme so wenig als möglich mit der zu heizenden Fläche in

Berührung bringen soll. In der Flamme verbrennen nämlich die aus dem Brennstoffe

durch trokene Destillation entweichenden Gase. Diese können nur verbrennen, wenn sie

erstens mit Sauerstoff in

Berührung kommen und wenn sie zweitens die erforderliche hohe Temperatur haben.

Nimmt man den Gasen diese Temperatur, so erlöscht die Flamme und die unverbrannten

Gase gehen fort, ohne daß die Wärme sich zeigt, welche frei geworden wäre, wenn sie

vollständig hätten zur Verbrennung kommen können. Nun muß ich aber weiter bekennen,

daß von dieser, so viel ich weiß von mir zuerst aufgestellten Ansicht, die aber

schon lange vorher auch unausgesprochen vielfache praktische Anwendung, z.B. in den

sogenannten Flammöfen, in Glasöfen etc. gefunden hatte, an sehr unrechtem Orte

Gebrauch gemacht werden kann und von mir auch gemacht worden ist. Hätte man nämlich

absolute Nicht-Leiter der Wärme, so würde es in allen Fällen, wo man es mit

stammenden Brennstoffen zu thun hat, erforderlich seyn, den genannten Gasen einen

Ort zu bereiten, welcher ihnen die zu ihrer Verbrennung nöthige Wärme erhält. Die

freiwerdende Wärme würde dann ungeschwächt an die Luft des Rauchstroms übergehen,

und wie dieser uns zur Disposition stehen. Nun haben wir aber zur Umfassung eines

solchen Verbrennungsraums für Gase im glüklichsten Falle nur Baustoffe, welche immer

noch einige Wärme absorbiren und sie einigermaßen fortleiten. Das erstere ist

besonders der Fall, so lange sie in niedrigerer Temperatur stehen als der Gasstrom,

also zu der Zeit, wo das Heizen in vorher kalten Feuerräumen anfängt. Wenn nun ein

Feuer nur kurze Zeit zu brennen hat, so werden auch jene wärmehaltenden Umfassungen

des Feuerraums für die Verbrennung von wenigem Nuzen seyn, können sogar schaden,

wenn die von ihnen absorbirte Wärme, welche sie nach Abbrennen des Feuers allmählich

wieder abgeben, für den Arbeitszwek nicht weiter benüzt werden kann und also mit dem

Zug der Heizung zum Kamin hinausgeführt wird oder sich anderntheils im Gemäuer

verliert. In einer Flachsdörre brennt aber das Feuer lange genug, um die Wandungen

des Feuerraums verhältnißmäßig bald in für die Verbrennung der Gase schikliche

Temperatur zu sezen, in welcher sie verhältnißmäßig weniger Wärme derselben

entziehen.

So entgegengesezter Meinung ich aber in der Theorie mit Hrn. Hofmann bin, so sehr muß ich die gemachte Abänderung unter einer später

anzugebenden Voraussezung loben. Es ist nämlich allerdings der von mir angegebene

Feuerraum zu sehr in der Mauerung verstekt; allein ich kannte damals kein besseres

Mittel, ihm eine solche Dauer zu geben, wie sie für den Gebrauch der Landleute

nöthig schien. Den ersten solchen Raum, den ich machen ließ, hatte ich in der That

eben so, wie Hr. Hofmann, aus Gußeisen (jedoch um die

Hälfte kürzer) machen lassen, und bekam dadurch allerdings ebenfalls eine kurze

Flamme, mit der ich jedoch nicht zufrieden war. Eine innere Ausfütterung dieses Raums

mit Thonzeug hielt ich für gewagt, weil Eisen und Thon bei der Erhizung eine so

ungleiche Ausdehnung erleiden, daß der Beschlag aus Thonmasse, der durch am Eisen

angebrachte Erhöhungen etc. mit größern ebenen Flächen desselben verbunden ist, sehr

bald loker zu werden pflegt und stükweise abfällt, zumal wo er vom einzuschiebenden

Brennstoff und beim Stören des Feuers durch das Schürwerkzeug so oft berührt wird.

Daß die Charmottemasse an und für sich nicht die nöthige Dauer gebe, fürchte ich

immer noch, und wünschte, daß Hr. etc. Hofmann öffentlich

Nachricht geben möchte, wenn durch längeren Gebrauch derselben meine Vermuthungen

sich als irrig darstellen sollten. Jedenfalls wird viel auf die Mengung der

Charmottemasse, z.B. auf die Beschaffenheit des zu verwendenden Thons dabei

ankommen, wenn sie hinlängliche Dauer gewähren soll. Vorausgesezt nun, daß lezteres

der Fall wäre, muß ich die vorgenommene Veränderung empfehlen, nicht deßwegen, weil

die Flamme so bald als möglich mit den zu heizenden Flächen in Berührung gebracht

ist, sondern gerade im Gegentheil, weil das brennende Feuer durch den mehr

wärmehaltenden Beschlag der eisernen Wände des Feuerkastens vor zu früher

Entwärmung, vor der der Verbrennung nachtheiligen Einwirkung des Eisens geschüzt

ist. Die Anwendung der Feuerbrüke und die Einrichtung, daß hinter derselben die

Fortsezung des Feuerkastens noch einen weiten Raum gibt, ist vorzüglicher als meine

frühere Angabe, und wenn auch aus andern Gründen, doch mit sicherm praktischem Tacte

gewählt. Ich hatte nämlich die durch die Verbrennung erhizten Gase des Rauchstroms

zu bald in ein enges Rohr geleitet, wodurch an der Stelle, wo diese ins Rohr

eintreten und etwas weiter vorwärts, eine unverhältnißmäßige Erhizung der Rohrwand

und somit eine baldige Oxydation des Eisens einzutreten pflegt. Ich habe in der

Folge diesen Uebelstand dadurch gehoben, daß ich besagten Theil des Rauchcanals

statt aus Eisen aus Thon machen ließ; es möchte von Umständen abhängen, diesen

Ausweg oder den des Hrn. etc. Hofmann zu wählen.

Eine weitere Verschiedenheit der in Quariz ausgeführten TrokeneinrichtungBemerken will ich hier, daß ich abweichend von meiner früheren und mehrerer

Anderer Ansicht: Troken-Einrichtung etc. schreibe, nicht

Troknen-Einrichtung etc. Man nimmt nämlich auch in andern ähnlichen

Zusammensezungen nicht die wirkliche Infinitiv-Form, sondern nur den

Stamm des treffenden Zeitworts, z.B. Geh-Weg nicht: Gehn-Weg,

Schreibfeder nicht: Schreiben-Feder, Brenn-Eisen nicht:

Brennen-Eisen, Schöpfen: Schöpflöffel, Gießen: Gießhütte;

Troken-en : Troken-Kammer. von der von mir angegebenen besteht darin, daß dort die aus der Trokenkammer

abziehende Luft durch Oeffnungen nahe unter der Deke der Kammer abgeführt wird, ich aber

dieselbe nahe an der Sohle der Kammer in den Abführungscanal eintreten lasse. Es

scheint im Ganzen gleichgültig zu seyn, wo man diese Luft abführe, wenn man sie nur

in der Kammer selbst genöthigt hat ihre Dienste vollständig zu leisten, daß sie

nämlich möglichst viel Wasser dem zu troknenden Material entziehe, indem sie mit den

einzelnen Theilen des gedachten Materials lange genug in Berührung ist. Die

gewöhnliche Art, dieß zu bewirken, ist die, daß man die heiße Luft von Unten durch

den Arbeitsstoff nach Oben und von dort aus dem Trokenraume abziehen läßt. Ich hatte

anfangs dieselbe Weise gewählt und erst während des Gebrauchs ward ich bewogen von

derselben abzuweichen. Es drang sich nämlich die Bemerkung auf, daß, so lange der

Ausgang der aus der Kammer zu entlassenden Luft in oder an der Deke der Kammer

angebracht war, die in der Heizung erwärmte Luft, sobald sie leztere verlassen

hatte, auf ihrem Wege nach Oben diejenige Richtung nahm, in welcher sie die

wenigsten Hindernisse, also die größten Oeffnungen in dem zu troknenden Materiale

fand. Da es nun sehr schwierig ist, den Flachs so einzutragen, daß er überall gleich

loker stehe, so ging in diesem Fall das Troknen sehr ungleich von statten, indem die

dichter gesezten Stellen sehr langsam trokneten, während in den lokerer gestellten

und früher trokenen Theilen auch mit der Erwärmung derselben die Geschwindigkeit der

dorthin sich wendenden Luftströmung wuchs und gegen die ersteren vorherrschend

blieb. Dieß kostete mehr Zeit und Brennstoff. Am größten wird der Nachtheil, wenn,

wie es in gewissen Verhältnissen öfters vorzukommen pflegt, die Dörrgitter nicht

ganz mit Flachs bestellt werden konnten und die heiße Luft um so mehr durch die leer

gelassenen Räume ohne Hinderniß ihren Weg einschlagen kann. Aus diesen Rüksichten

habe ich der abgebrauchten Luft den Ausgang an der Sohle der Kammer gegeben, und

hatte Ursache damit zufrieden zu seyn, da das Dörren von der Zeit an gleichförmiger

ging und ungefähr 1/3 an Brennstoff und wesentlich an Zeit gewonnen wurde. Damals

führte ich die an der Sohle der Kammer abziehende Luft in eigenen Canälen wieder

aufwärts, um ihr die nöthige Geschwindigkeit zu geben, welche aber, beiläufig

gesagt, nie so groß seyn darf, daß dadurch die aus der Heizung ausströmende Luft in

ihrer Steigkraft überwunden und somit in den Abzugscanal eingesaugt werde. Hr.

Hofbaumeister Gaat in Stuttgart machte die Sache jedoch

noch viel besser, indem er die aus der Kammer abzuführende Luft unter den Feuerrost

leitete, wodurch besondere, diese Luft aufwärts führende Canäle erspart werden und

die aus der Kammer abziehenden Wasserdämpfe der Verbrennung zu gute kommen, auch nicht ins

Stoken gerathen können, so lange der Zug in der Heizung und im Kamine in Bewegung

ist.

Zur Zeit, da ich mich mit dem Dörren beschäftigte, habe ich leider versäumt, das

Verhältniß des verbrauchten Brennstoffs und des aus dem Flachse verdampften Wassers

durch genaue Abwägungen zu bestimmen, und in gegenwärtiger Zeit geht mir die

Gelegenheit dazu ab. Es wäre aber von großem Interesse, wenn diese Vergleichungen

hergestellt würden. Vielleicht hat Hr. Fabriken-Commissarius Hofmann die Güte, solche zu veranlassen.

München, den 11. Febr. 1842.

Clöter.

Tafeln