| Titel: | W. Wynn's galvanoplastischer Apparat. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. VIII., S. 29 |

| Download: | XML |

VIII.

W. Wynn's galvanoplastischer

Apparat.

Aus dem Mechanics' Magazine. Jan. 1843, S.

54.

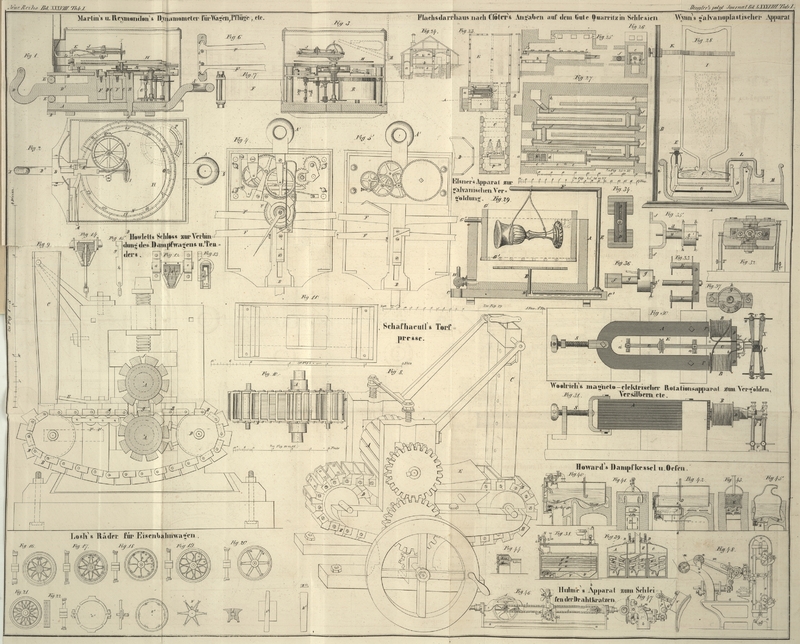

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Wynn's galvanoplastischer Apparat.

Der Verfasser hat folgenden galvanoplastischen Apparat construirt, welcher bei

wohlfeiler und einfacher Construction eine constante Wirkung äußert. Fig. 28 zeigt denselben

im Durchschnitt.

A ist eine Holztafel von 12 Quadratzoll Oberfläche mit

einer darin befestigten Säule B. C ist ein irdenes

Gefäß; D ein hölzerner Nahmen, welcher auf drei, etwa 1

Zoll langen, Füßen ruht; in diesen Nahmen ist ein ungefähr 1/4 Zoll diker Gypsboden

eingegossen; E ist eine Klemmschraube, am Rande des

Rahmens D befestigt; durch ihre Oeffnung gehen die

Kupferdrähte der Batteriepole und werden durch Anziehen der Schraube in metallischem

Contact gehalten; F ist die Zinkplatte und G der Gegenstand, auf welchen das Kupfer sich

niederschlagen soll. H ist eine Untertasse oder sonst

ein concaves Gefäß von Erde oder Glas, mit einem Loch in der Mitte von 3/4 Zoll

Durchmesser; dasselbe muß leicht in den Holzrahmen D

hineingehen und ruht mit der concaven Seite nach Unten auf drei über der Zinkplatte

F, an D befestigten

Holzpflökchen; I ist eine Flasche, welche von dem Ring

K gehalten wird und mit ihrem nach Unten gekehrten

Hals über dem Loch in der Tasse H steht; L ist ein aus einem Stük Glasröhre gebogener Heber; an

der Seite der Tasse H wird ein Stük herausgenommen,

damit dieser Heber hindurch gestekt werden kann; M ist

ein die überlaufende Flüssigkeit aufnehmender Topf. Die punktirten krummen Linien

auf beiden Seiten von D zeigen die Lage eines 3 bis 4

Zoll breiten, rings herum gehenden Stükes Musselin, dessen eine Leiste (Rand) mit

einer Schnur in der oben um den Rand von D laufenden

Kerbe fest herumgebunden wird; in seine andere Leiste ist ein kleines Stük Fischbein eingenäht und man läßt

sie über die Seite von C hinüberhängen, so daß zwischen

der Außenseite von D und der Innenseite von C ringsherum eine Art Sak gebildet wird.

Das Verfahren nun ist folgendes: man bringt den

Gegenstand, auf welchen sich Kupfer ablagern soll, und die Zinkplatte auf ihre

Pläze, füllt sodann das Gefäß C bis zur punktirten Linie

hinauf mit einer gesättigten Auflösung von Kupfervitriol an und legt einige

Krystalle von solchem in den Musselinsak, um die sich erschöpfende Flüssigkeit immer

wieder zu sättigen. Dann füllt man D bis zu derselben

Höhe mit einer Mischung von 1 Theil Schwefelsäure und 30 Th. Wasser an; den Heber

füllt man mit derselben Mischung und bringt ihn an seinen Plaz; nun stürzt man über

den Zink die Tasse und das vorher mit verdünnter Schwefelsäure angefüllte Reservoir

(die Flasche) I. Das beim Zink sich entwikelnde

Wasserstoffgas wird unter der Tasse aufgefangen und steigt in die Flasche I hinauf, wofür angesäuertes Wasser heruntersinkt und

die Stelle der erschöpften Flüssigkeit in D einnimmt,

welche durch den Heber nach M überfließt. Die Flasche

I ist nach einiger Zeit mit Wasserstoffgas

angefüllt, welches man bis zu dessen Gebrauch in einen passenden Recipienten

überfüllt.

Aus dem Obigen geht hervor, daß das Eigenthümliche dieses Apparats das Reservoir ist,

welches für die erschöpfte saure Flüssigkeit frische liefert, so wie auch die

Kupferlösung beständig gesättigt erhalten und das bisher vernachlässigte

Wasserstoffgas gewonnen wird, welches seit der Entdekung des Löthverfahrens mittelst

Luftwasserstoffgas häufiger benuzt werden kann.

Tafeln