| Titel: | J. S. Woolrich's magneto-elektrische Rotationsmaschine zum Vergolden, Versilbern etc. der Metalle. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. X., S. 48 |

| Download: | XML |

X.

J. S. Woolrich's magneto-elektrische

Rotationsmaschine zum Vergolden, Versilbern etc. der Metalle.

Aus dem Mechanics' Magazine. Febr. 1843, S.

146.

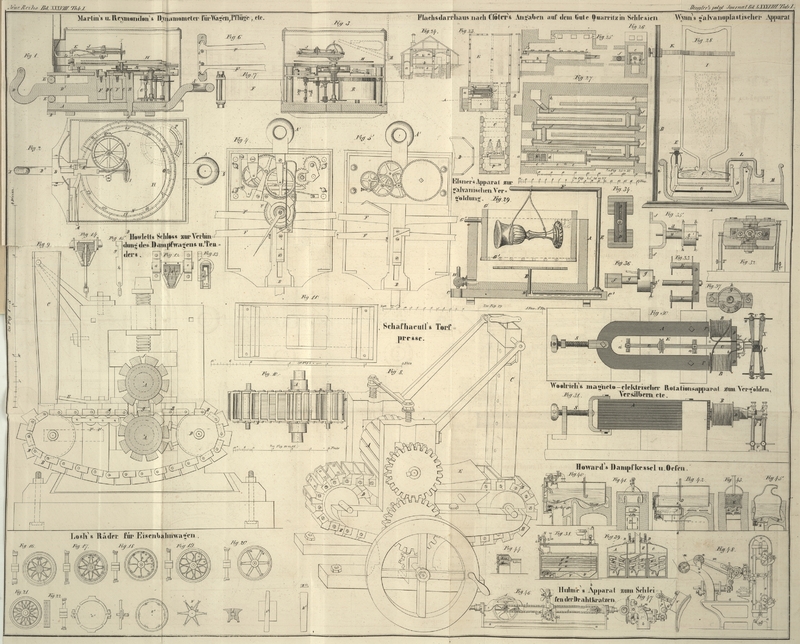

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Woolrich's magneto-elektrische Rotationsmaschine zum

Vergolden, Versilbern etc. der Metalle.

Wie Elkington, v. Ruolz u.a.

den Galvanismus zum Vergolden der Metalle anwandten, so benuzt jezt Woolrich in Birmingham dazu den Magnetismus. Die magnetische Vergoldungsmethode hat vor der galvanischen

folgende Vorzüge. Wenn der ohne große Kosten herzustellende Apparat einmal vorhanden

ist, so thut er beinahe unbegränzte Zeit seine Dienste; denn da durch seine

Thätigkeit keine Zerstörung eines seiner Theile eintritt, außer durch Reibung, so

dauert es lange, bis einer derselben erneuert werden muß. Der Apparat wirkt ferner

mit der größten Sicherheit und Regelmäßigkeit, in welchen beiden Beziehungen die

galvanische Batterie viel zu wünschen übrig läßt. Auch ist die Leichtigkeit der

Behandlung bemerkenswerth, da dieselbe Maschine eben so gut zum Vergolden eines

Candelabers, wie eines Steknadelkopfs gebraucht werden kann. Wir lassen nun die

Beschreibung des Apparats und Verfahrens mit den Worten des Patentträgers

folgen.

Fig. 30 ist

eine Ansicht des Apparats von Oben, Fig. 31 eine

Seitenansicht und Fig. 32 eine Endansicht desselben. Er besteht zum Theil aus einem

zusammengesezten Hufeisenmagnet A, Fig. 30 und 31, welcher

auf einer Holzplatte oder einem Tisch horizontal liegt und nachdem er gehörig

zurecht gerichtet ist, daran befestigt werden muß. Eine Armatur D, D wird an einem Stab oder einer Spindel C, C (Fig. 30) befestigt.

Dieser Stab dreht sich in Lagern a, a. Eine Scheibe oder

ein Rad E wird an den Stab gestekt, um demselben eine

rotirende Bewegung ertheilen zu können und in Folge hievon auch der Armatur, welche

sich also vor den Polen P, P des Magnets A, A, Fig. 30 und 31,

herumdreht. Die Armatur wird verfertigt, indem man eine flache Stange von weichem

Eisen biegt (s. Fig. 33, ED, DE) und an dem Stabe C

befestigt. 50 Yards 1/10 Zoll diker, mit Seide umwikelter Kupferdraht werden

spiralförmig um jedes Ende der Armatur gewunden. Mit dem einen dieser überzogenen

Drähte wird am Ende b, Fig. 30, umzuwinden

angefangen und gegen die Pole P, P des Magnets zu

fortgefahren, wieder rükwärts und dann wieder vorwärts, am Ende c schließend. Mit dem anderen fängt man am anderen Ende

der Armatur bei z umzuwinden an, fährt damit fort gegen

das Ende D der Armatur zu, in von den Polen abgewendeter

Richtung, dann

vorwärts und wieder rükwärts, bei c endend, wo die

beiden Drahtenden zusammengelöthet werden. An die Armatur D befestige ich mittelst zweier Schrauben e,

e, den sogenannten Vertheiler (divider), welchen

die Figuren

35, 36 und 37 in seiner natürlichen Größe zeigen. Dieser Vertheiler besteht aus

einer Messingröhre y, an deren eines Ende ein

Messingstük f angenietet ist, welches zur Befestigung

des Vertheilers an die Armatur dient, wie Fig. 30 zeigt. An ihrem

anderen Ende ist ein Cylinder von Buchsbaumholz befestigt. An jedes Ende dieses

Cylinders wird ein Stük Kupfer von der Gestalt wie h,

Fig. 37,

geschraubt; bei Betrachtung der Fig. 36 und 37 wird man

finden, daß jedes dieser Kupferstüke h, h keinen ganzen

Halbkreis bildet. Ein Ende d (Fig. 30) des überzogenen

Kupferdrahts wird mit dem Stük Kupfer an einem Ende des Holzcylinders in Verbindung

gesezt, so wie das Ende b' des Drahtes b (Fig. 30) mit dem

Kupferstük am anderen Ende dieses Cylinders. Vier messingene Federn W, X, Y, Z werden mittelst Schrauben an dem oberen

Theile vier messingener Säulchen angebracht, welche leztere unten in einem hölzernen

Tisch oder einer Holztafel fixirt werden, worauf, wie oben schon erwähnt, der

zusammengesezte Magnet befestigt ist. Diese Federn sind so vorgerichtet, daß,

während zwei derselben, W und Z, an die beiden Kupferstüke h, h hindrüken,

die anderen, X und Y, an die

cylindrische Holzoberfläche drüken, und umgekehrt. Nahe am unteren Ende jedes

Säulchens wird ein Loch durchgebohrt und ein Stük Kupferdraht von 1/10 Zoll im

Durchmesser durch die Löcher der auf jeder Seite befindlichen zwei Säulchen

hindurchgestekt und mittelst einer Klemmschraube befestigt, wie bei T, Fig. 30, 31 und 32, und bei U, Fig. 30 und 32 zu

sehen.

Soll nun ein metallener Gegenstand mit einem anderen Metall überzogen werden, so

stelle ich ein irdenes Gefäß mit der (später zu beschreibenden) Auflösung in

zwekmäßige Nähe der Drähte T und U.

Der zu überziehende Gegenstand muß blank gepuzt und dann mit dem Draht T in Berührung gebracht und hierauf eine Platte von

demselben Metall, welches einen Bestandtheil der Metalllösung ausmacht, mit dem

Draht U verbunden werden.

Der zu überziehende Gegenstand wird nun in die in dem irdenen Gefäße enthaltene

Lösung getaucht, in welches man vorher schon die mit dem Draht U verbundene Metallplatte entweder ganz oder zum Theil

eintauchte; der einzutauchende Theil der Platte hängt von ihrer Größe im Verhältniß

zur Oberfläche des zu überziehenden Körpers ab; lezterer und die Metallplatte dürfen

sich nicht berühren, müssen jedoch einander sehr nahe gebracht werden.

Eine Schraube S (Fig. 30) dient zum

Reguliren des Abstandes zwischen den Polen P, P des

Magnets und den Enden der Armatur D.

Wenn nun der magnetische Apparat wie die Fig. 30, 31, 32 zeigen, vorgerichtet

ist, wird der Scheibe E durch eine Schnur eine rotirende

Bewegung ertheilt, welche sich natürlich der Welle C, C

(Fig.

30), der Armatur D, D, den Windungen von

überzogenem Draht, so wie auch dem Vertheiler G

mittheilt. Ich gab der Welle in der Regel in der Minute ungefähr 700 ganze

Umdrehungen; der Abstand zwischen den Enden der Armatur und den Polen des Magnets

kann von 3 bis 1/100 Zoll variiren; lezteres ist der geringste, zum Drehen noch

taugliche Abstand. Das Gewicht des in einer bestimmten Zeit auf der Oberfläche von

metallenen Gegenständen sich absezenden Metalls variirt, je nach dem Abstand der

Armatur-Enden von den Magnetpolen; auch hängt es von der Anzahl der

Umdrehungen und der Stärke der Metalllösung, in welche der zu überziehende

Gegenstand getaucht wird, ab.

Die Lösungen, deren ich mich bediene, werden wie folgt bereitet: 28 Pfd. reine

Potasche (kohlensaures Kali) werden in 30 Pfd. Wasser mittelst Erwärmen aufgelöst.

Die Lösung schüttet man dann in ein anderes Steingutgefäß und läßt sie darin

abkühlen. Sie wird dann nöthigenfalls filtrirt und mit 14 Pfd. destillirten Wassers

verdünnt; man läßt nun schwefligsaures Gas in diese Flüssigkeit einstreichen, bis

sie gesättigt ist, vermeidet aber jeden Ueberschuß; es wird hierauf nöthigenfalls

wieder filtrirt und die erhaltene Flüssigkeit, schwefligsaures Kali, nenne ich das

Auflösungsmittel.

Um eine Flüssigkeit zum Versilbern zu bereiten, löse ich

24 Loth krystallisirtes salpetersaures Silber in 3 Pfd. destillirtem Wasser auf und

seze vorerwähntes Auflösungsmittel in kleinen Portionen hinzu, so lange als sich

noch ein weißlicher Niederschlag erzeugt (aber nicht mehr). Hat sich der

Niederschlag abgesezt, so wird die überstehende Flüssigkeit abgegossen und jener mit

destillirtem Wasser ausgewaschen. Dem Niederschlage seze ich dann so viel von obigem

Auflösungsmittel zu, als er zur Auflösung bedarf, und noch 1/6 mehr, so daß es im

Ueberschuß vorhanden ist. Sie werden wohl durcheinandergeschüttelt, 24 Stunden

stehen gelassen und filtrirt, worauf die Flüssigkeit zum Gebrauch fertig ist.

Zum Vergolden löse ich 3 Unzen (Troy) Feingold in einer

Mischung von 11 Unzenmaaßen Salpetersäure (spec. Gew. 1,45), 13 Unzenmaaßen

Salzsäure (spec. Gew. 1,15) und 12 Unzen destillirten Wassers auf, dampfe die Lösung

ab und lasse sie krystallisiren. Die erhaltenen Krystalle löse ich in 1 Pfd.

destillirtem Wasser auf und fälle das Gold mit reiner Magnesia, wasche den

Niederschlag zuerst mit

destillirtem Wasser, welches mit Salpetersäure etwas angeschärft ist, und dann bloß

mit destillirtem Wasser aus, seze dem ausgewaschenen Niederschlage so viel von dem

oben erwähnten Auflösungsmittel zu, als er zu seiner Auflösung bedarf, dann noch 1/5

darüber, mische wohl, lasse 24 Stunden stehen, und filtrire, worauf die Flüssigkeit

fertig ist.

Zum Verkupfern löse ich 7 Pfd. krystallisirten

Kupfervitriol in 30 Pfd. destillirtem Wasser auf und verseze sie mit einer Auflösung

von kohlensaurem Kali so lange, bis kein Niederschlag mehr erfolgt, filtrire, wasche

den Niederschlag mit Wasser aus und bringe ihn in ein reines irdenes Gefäß; hierauf

seze ich von mehrerwähntem Auflösungsmittel so viel hinzu, als zu seiner Auflösung

nöthig ist, dann noch 1/3 mehr, mische das Ganze wohl, lasse es 24 Stunden stehen

und filtrire.

Die Dike des Metallüberzugs hängt davon ab, wie lange man den Gegenstand der

Einwirkung des magnetischen Apparats und der Lösung aussezt; ein dünner Ueberzug

sezt sich in ein paar Secunden ab, ein diker hingegen bedarf schon einer mehrere

Stunden fortgesezten Einwirkung. Um den magnetischen Apparat zur Operation

vorzurichten, muß man vor Allem ermitteln, welcher der beiden Kupferdrähte, T und U, mit dem zu

überziehenden Gegenstand in Verbindung zu bringen ist. Davon überzeuge ich mich

folgendermaßen: ich seze den magnetischen Apparat in Bewegung und steke die Enden

der beiden Kupferdrähte T und U in mit Schwefelsäure angesäuertes Wasser; wenn der magnetische Apparat

in gehöriger Thätigkeit ist, entwikelt sich nur an einem der Drähte Gas und diesen

Draht bringe ich dann mit dem zu überziehenden Körper in Verbindung; den anderen

Draht verbinde ich mit einer Metallplatte, wie oben beschrieben wurde. Ist die

Oberfläche des zu überziehenden Gegenstandes nicht metallisch, so mache ich sie

zuvor leitend, durch Einreiben mit Graphit.

Den Abstand der Magnetpole von den Armatur-Enden muß man nach der Oberfläche

des zu überziehenden Gegenstandes abändern; je größer die Oberfläche des

Gegenstandes ist, desto näher muß der Magnet an die Armatur gebracht werden; je

kleiner sie ist, desto größer muß die Entfernung seyn. Nimmt der zu überziehende

Gegenstand, während er mit dem magnetischen Apparat in Verbindung steht, auf seiner

Oberfläche eine bräunliche oder dunkle Farbe an, oder entwikelt sich während der

Operation Gas von ihm, so muß der Magnet durch die Schraube S so adjustirt und der Abstand zwischen den Polen und den

Armatur-Enden immer größer gemacht werden, bis das in der Lösung enthaltene

Metall sich gehörig absezt.

Tafeln