| Titel: | Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen und an rotirenden Pumpen, worauf sich John Lamb, Mechaniker zu Kidderminster in der Grafschaft Worcester, am 15. April 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. XXI., S. 86 |

| Download: | XML |

XXI.

Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen und

an rotirenden Pumpen, worauf sich John Lamb, Mechaniker zu Kidderminster in der Grafschaft Worcester, am

15. April 1842 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Febr. 1843,

S. 98.

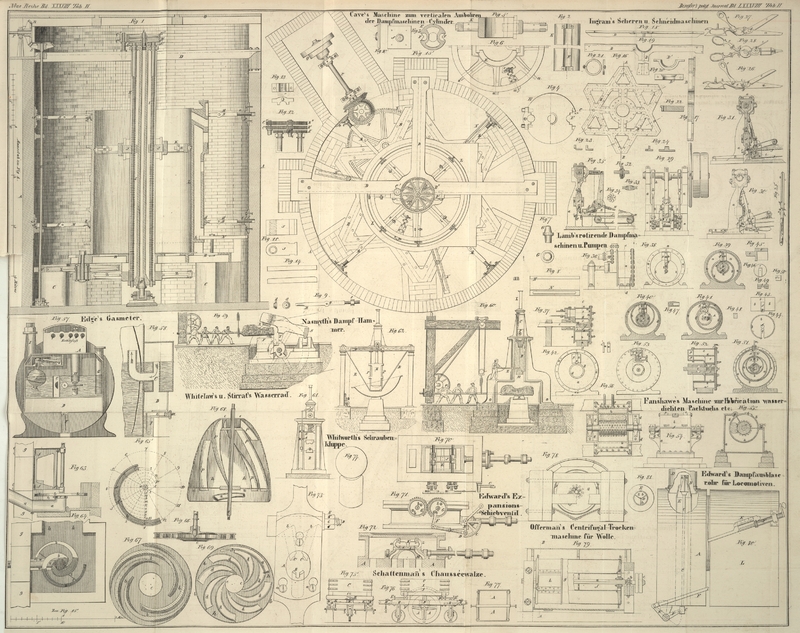

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Lamb's Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet ein Cylinder, welcher auf eine

eigenthümliche Weise im Innern eines andern Cylinders wirksam ist.

Fig. 36 ist

eine Seitenansicht meiner verbesserten Maschine.

Fig. 37 ein

senkrechter Durchschnitt noch der Linie ab, Fig. 38.

Fig. 38 eine

Endansicht, wobei eine der Seitenplatten weggelassen ist, um das Innere zu

zeigen.

Fig. 39 ein

Durchschnitt nach der Linie cd, Fig. 36 und 37.

Die Figuren 40

und 41

endlich stellen ähnliche Ansichten dar, um den inneren Cylinder in verschiedenen

Lagen sichtbar zu machen. Der äußere Cylinder oder der Mantel a, a ist Fig. 42, der innere Cylinder b, b, Fig. 43 und

44

abgesondert darstellt. Lezterer rotirt excentrisch um die Hauptwelle c, c, welche, wie die Fig. 37, 45 und 46 zeigen, innerhalb des

Cylinders erweitert ist. Der Cylinder b, b besizt eine Rinne oder einen

Schliz r, r zur Aufnahme der stationären

Dampfscheidewand (steam-stop) e; die äußere Seite desselben schließt

dicht an die innere Wand des äußeren Cylinders a, a und

seine innere Seite dicht an den Hals d, d, welcher die

Hauptwelle umgibt und einen Theil des äußeren Mantels bildet. Die stationäre

Dampfscheidewand e, e ist an den äußeren Cylinder a, a und an den Hals d

befestigt, wie am besten aus Fig. 42 ersichtlich ist;

zu beiden Seiten dieser Scheidewand befinden sich die Wege g und h für den einströmenden und austretenden

Dampf. Der innere Cylinder b, b ist an der einen Seite

offen und seine Ränder passen genau anschließend an diejenige Seite des äußeren

Cylinders, an welcher sich die Dampfcanäle g und h befinden. Dieser Cylinder besizt ferner an seiner

inneren Seite einen Stift oder eine Achse f, welche in

ein bewegliches doppelkeilförmiges Stük i eingesezt ist.

Lezteres ist in den Figuren 47 und 48 abgesondert

dargestellt; zwei Keile j, j, welche in den Figuren 49 und

50

gleichfalls abgesondert dargestellt sind, wirken auf dasselbe. Durch diese beiden

keilförmigen Stüke geht eine rechts und links gewundene Schraube k, die sich nach Wegnahme der in der Endplatte der

Maschine befindlichen Schraube l, Fig. 37, leicht umdrehen

läßt. Bei Umdrehung der Schraube k nähern sich die

beiden Keile j, j einander und drängen dadurch das

doppelkeilförmige Stük i, welches die Achse f des inneren Cylinders trägt, zurük. Die Folge hievon

ist, daß der innere Cylinder gegen die innere Seite des äußeren am Punkte J und eben so gegen den Hals d an dem Punkte 2 fest angedrükt und somit ein dampfdichter Verschluß

erzielt wird. Der obere Theil m der Dampfscheidewand ist

von dem stationären Theile e getrennt und dreht sich

genau anschließend um einen in das Ende des lezteren eingelassenen Zapfen n. Der Theil m läßt sich

außerdem in einem am oberen Theil des inneren Cylinders b,

b angebrachten Schlize q verschieben, um diesen

Cylinder um seine eigene Achse zu führen. Alle inneren Theile der Maschine werden

durch den Metallring o, o in dampfdichtem Zustande

erhalten. Durch Umdrehung der Richtschrauben p, p preßt

man den inneren Cylinder b, b dicht gegen das Ende des

äußeren Cylinders a, a, wie Fig. 37 zeigt.

Ich gehe nun zur Erläuterung der Wirkungsweise der Maschine über. Der Dampf tritt

durch einen der Canäle g oder h, z.B. g, Fig. 40 ein, übt seine

elastische Kraft gegen die unbewegliche Dampfscheidewand e, den Hals d und die innere Seite des

Cylinders b, b aus und veranlaßt dadurch den leztern,

welcher beweglich ist, in der Richtung des Pfeiles in die Fig. 41 dargestellte Lage

zurükzuweichen. Durch diese Bewegung bildet sich zwischen der äußern Seite des

Cylinders b, b und dem äußern Cylinder a, a ein Raum; in diesen Raum tritt der Dampf gleichfalls aus

dem Canal g, wirkt gegen die stationären Theile, d.h.

gegen die Dampfscheidewand e, den äußern Cylinder a und die äußere Seite des innern Cylinders b, b und drängt dadurch den leztern in die Fig. 38 und

39

dargestellte Lage zurük, womit derselbe eine halbe Umdrehung vollendet hat. Von dem

Zeitpunkte an, wo der Dampf bei g in die Maschine tritt,

bis zu dem gegenwärtigen Momente stehen der Raum A, das

Innere des Cylinders b, b und der Raum B an der äußern Seite des leztern in Communication; wenn

aber in Folge der halben Drehung des Cylinders b der

Punkt 3 dieses Cylinders gegen den feststehenden Hals d

stößt, so ist diese Communication abgeschnitten. Da aber die Kraft des Dampfes gegen

die äußere Seite des Cylinders b, b zu wirken fortfährt,

so weicht der leztere zurük und gestattet dem Dampfe aus dem Raume a stufenweise durch den Canal h an der Stelle 4, welche beim Zurükgehen des Cylinders b allmählich in die Fig. 40 dargestellte Lage

sich erhebt, zu entweichen. Gleichzeitig indessen, während der Dampf von dem einen

Theile des Innern des Cylinders durch den Canal h aus

der Maschine tritt, strömt er auf dieser Seite der Dampfscheidewand e zum zweitenmale durch den Canal g in den Raum A, drängt dadurch den Cylinder

b, b, wie Fig. 41 zeigt, abermals

zurük und treibt dadurch den Dampf aus dem Raume C

hinter und zwischen dem Cylinder b und dem Mantel a heraus. Der Dampf in diesem Raume beginnt an der einen

Seite der Dampfscheidewand zu entweichen, sobald in die Kammer A auf der andern Seite der Dampfscheidewand Dampf

eintritt. Hieraus erhellt, daß in einen und manchmal auch in zwei Räume stets Dampf

einströmt und zugleich aus einem Raume gleichen Inhalts ausströmt. Die oscillirende

Dampfscheidewand m spielt in dem am Boden des Cylinders

b angebrachten Schliz g,

und da er an diesen Schliz, an den obern Theil der feststehenden Dampfscheidewand

und an den Metallring c, c genau anschließt, so verhütet

er jede Entweichung des Dampfes von einer Seite der feststehenden Dampfscheidewand

zur andern, ehe der Cylinder b, b einen Umgang gemacht

hat. In den Abbildungen sind die Dampfcanäle g und h in Verbindung mit einem Schiebventilkasten

gewöhnlicher Construction dargestellt, wodurch die Bewegung der Maschine nach

Belieben in die entgegengesezte verwandelt werden kann.

Die Figuren

51, 52

und 53

enthalten eine Modification der obigen Maschine mit der geeigneten Anordnung, den

Apparat mit Expansion wirken zu lassen; d.h. nachdem der Dampf in der oben

beschriebenen Maschine gewirkt hat, tritt er in andere Kammern, welche eine andere Maschine von größerm

Rauminhalte bilden und von da in einen gewöhnlichen Condensator.

Fig. 51 ist

ein Endaufriß dieser Anordnung mit Hinweglassung der Seitenplatte, des Ringes o und des Bodens der Kammer b,

b. Fig.

52 ist ein senkrechter Querschnitt und Fig. 53 eine Ansicht der

linken Seite von Fig. 52, wobei die Dampfcanäle der deutlichern Erläuterung wegen im

Durchschnitt dargestellt sind. Der Cylinder a, a der

vorhergehenden Construction ist erweitert und der äußere Mantel a' bildet mit dem Gehäuse a

einen andern ringförmigen, in Eintritts- und Ausströmungskammern zu

theilenden Raum, weßwegen der Cylinder b, b gleichfalls

auf ähnliche Weise erweitert ist; das äußere Gehäuse b',

b' desselben rotirt in Berührung mit der innern Fläche des Cylinders a', a' und die innere Fläche dieses Cylinders in

Berührung mit der äußern Fläche des Cylinders a. Hieraus

geht hervor, daß die Theile a, b u.s.w. den oben

beschriebenen Apparat bilden; der Cylinder a, a aber hat

in vorliegendem Beispiele dieselbe relative Stellung zum Cylinder b', b', welche der Hals d, d

zum Cylinder b, b hat. Die Cylinder a und a' sind beide mit

Ein- und Austrittscanälen g, h, g', h' versehen,

mit deren Hülfe der Dampf einströmen und aus den respectiven Kammern entweichen

kann. Der Austrittscanal h der innern und kleinern

Maschine steht mit dem Eintrittscanal g' der äußern und

weitern Maschine, wie Fig. 53 zeigt, in

Verbindung. Um diese Anordnung vollkommen verständlich zu machen, will ich die

Wirksamkeit derselben kurz beschreiben; da indessen die Methode der Welle c die rotirende Bewegung mitzutheilen, mit der oben

beschriebenen Anordnung genau übereinstimmt und in beiden Anordnungen die

entsprechenden Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind, so ist eine

Wiederholung dieser Beschreibung unnöthig. Der durch die Röhre s und den Canal g in die

Maschine strömende Dampf wirkt auf die oben beschriebene Weise auf die verschiedenen

Theile, während der in der Kammer auf der andern Seite der Dampfscheidewand

enthaltene Dampf durch den Canal h entweicht; anstatt

jedoch direct ins Freie oder in den Condensator zu entweichen, tritt er im

vorliegenden Falle durch den Verbindungsweg u, Fig. 53, und

den Eintrittscanal g' in die größere Kammer, wo er

wieder seine Expansivkraft wirken läßt und das Excentricum b,

b' vermöge der gegen die bewegliche Fläche b'

wirksamen Spannkraft umtreibt. Der Ring a und die

Dampfscheidewand e' bilden in diesem Beispiele ähnliche

Stüzpunkte wie der Hals d, d und die Dampfscheidewand

e, e der innern Maschine; während dieser Zeit strömt

der in der Kammer an der andern Seite der Dampfscheidewand e' enthaltene Dampf durch den Canal h' und die

Austrittsröhre t unter einer verminderten Temperatur in

irgend einen gewöhnlichen Condensationsapparat.

Es wird nun einleuchten, daß durch die Canäle g, g' an

der einen Seite der Dampfscheidewand e, e' beständig

Dampf einströmt und durch die Canäle h, h' an der andern

Seite derselben ausströmt und daß derselbe Dampf jezt gegen die Dampfscheidewand e' u.s.w. wirkt, welcher bei der vorhergehenden

Umdrehung diese Gewalt gegen die Dampfscheidewand e

ausgeübt hat. Um eine ausgedehnte Expansion des Dampfes zu gestatten, nachdem

derselbe den ersten Cylinder verlassen hat, besizt die durch das Gehäuse a und a' gebildete

ringförmige Kammer des zweiten Cylinders eine größere Tiefe als die durch den Hals

d, d und den Ring a, a

gebildete Kammer des ersten Cylinders, wie der senkrechte Durchschnitt Fig. 52 zeigt;

und dieser Unterschied im Rauminhalte kann je nach der Temperatur des angewendeten

Dampfes und je nach der verlangten Expansion abgeändert werden. Bei der vorliegenden

Maschine habe ich in der Anordnung des Führers m eine

Modification dargestellt.

Mit Bezug auf Fig.

51 wird man bemerken, daß sich der genannte Führer um einen in dem äußeren

Theile des Cylinders b, b' befindlichen Zapfen dreht,

welcher durch eine in der Seite des äußern Gehäuses V

angebrachte Stopfbüchse heraustritt; in dieser Stopfbüchse gleitet er, während die

Maschine rotirt, frei auf und ab. Soll der zuerst beschriebene Apparat als Gebläse

oder als Pumpe angewendet werden, so ist eine Abänderung in der Einrichtung

desselben nicht positiv nothwendig; der Einlaßcanal g

steht alsdann mit der auszupumpenden oder zu hebenden Flüssigkeit und der

Austrittscanal h mit dem Behälter, in den die

Flüssigkeit geschafft werden soll, in Communication. Sobald die Welle c durch irgend ein geeignetes Mittel in rotirende

Bewegung gesezt wird, strömt die Flüssigkeit ganz auf die oben beschriebene Weise

durch den Apparat. In diesem Falle finde ich es wünschenswerth, die Seitenflächen

der Cylinder a und b mit

Leder oder einem andern ähnlichen Stoffe zu überziehen. Auch die zweite Maschine

kann unter gewissen Umständen als Pumpe benuzt werden. Wünscht man z.B.

Flüssigkeiten aus zwei Gefäßen in einen oder mehrere getrennte Behälter zu schaffen,

so kann man die aus diesen getrennten Behältern führenden Röhren mit den

Einlaßcanälen g, g' in Verbindung sezen, während die

Austrittscanäle mit einer Röhre in Communication stehen, welche nach dem Behälter

hinführt, in den die beiden Flüssigkeiten geschafft werden sollen.

Tafeln