| Titel: | Verbesserungen an Whitelaw's und Stirrat's Wasserrade. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. XXV., S. 106 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserungen an Whitelaw's und Stirrat's Wasserrade.Man vergl. polytechn. Journal Bd. LXXX. S.

92.

Aus dem Mechanics' Magazine. Nov. 1842, S.

418.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

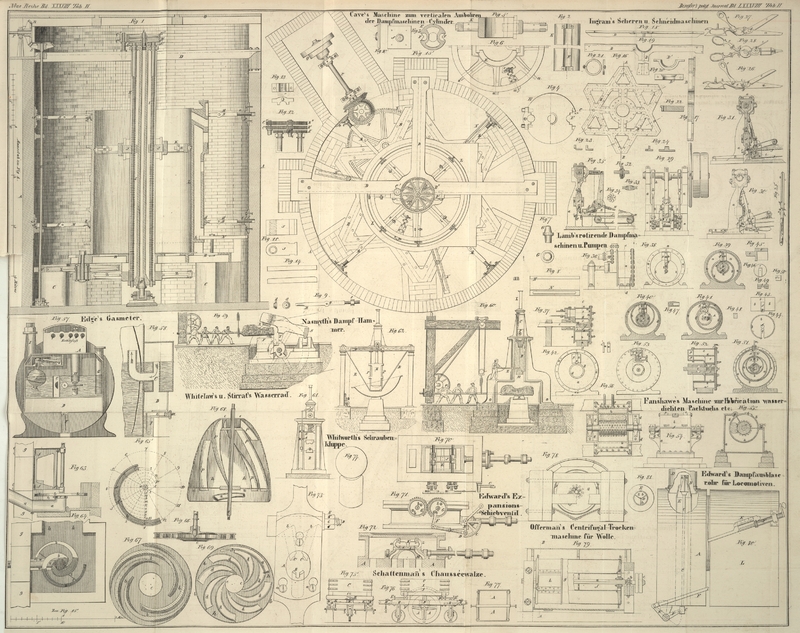

Whitelaw's und Stirrat's verbessertes Wasserrad.

Die Figuren 63

und 64

stellen einen Aufriß und Grundriß dieses hydraulischen Apparates in seinem

gegenwärtigen sehr verbesserten Zustande dar. Die Maschine arbeitet bekanntlich

vermittelst des Drukes und der Rükwirkung einer Wassersäule. Die Hauptröhre a, a führt das Treibwasser aus einem höher gelegenen

Reservoir in die Arme der Maschine. Vom Centrum c des

Rades tritt das Wasser in die hohlen Arme b, b, b, b und

entweicht durch die Ausgußröhren d, d. Die rotirende

Bewegung der Arme theilt sich der Maschinenwelle e, e

mit und kann Vermittelst eines an dieser Welle befestigten Rades, Getriebes oder

einer Rolle auf irgend einen durch das Wasserrad zu treibenden Mechanismus

übertragen werden. f, f, f, f ist ein breites, in dem

Mauerwerk befestigtes Seitengestell, in welchem die Radwelle gelagert ist; h, h das Abzugsgerinne. Da die Arme eine rotirende

Bewegung besizen, während die Röhre a, a an das

Mauerwerk befestigt ist, so müssen geeignete Vorkehrungen getroffen seyn, um das

Entweichen des Wassers an der Vereinigungsstelle der Hauptröhre mit den rotirenden

Armen zu verhüten. Eine diesen Zwek erfüllende Anordnung ist in Fig. 63 sichtbar. Sie

besteht aus einem die untere Seite der Centralöffnung c

umgebenden Ringe i, i und aus einem Theile k, k, welcher an der Stelle, wo er in den ausgebohrten

oberen Theil der Röhre a, a paßt, cylindrisch abgedreht

ist. Der Theil k, k besizt eine in der Nähe des unteren

Endes rings um seine Außenseite laufende Rinne, welche mit Zwirn ganz vollgewikelt

ist, um die Entweichung des Wassers zwischen der Röhre und dem cylindrischen Theile

von k, k zu verhüten. Außerdem besizt der Theil k, k eine Flantsche, und in den Raum zwischen dieser

Flantsche und dem oberen Theil der Hauptröhre ist Kabelgarn gewikelt, um den oberen

Theil von k, k mit dem unteren Theil des Ringes i, i in Berührung zu erhalten. Hieraus geht klar hervor,

daß, wenn der Ring i, i und der Theil k, k genau abgedreht und an ihrer Verbindungsstelle

aufeinander geschliffen sind, diese Theile einen wasserdichten Verschluß bilden

müssen; l, l sind Rippen oder Stege zur Unterstüzung der

Arme.

Die Krümmung und Anordnung der Arme wird auf folgende Weise bestimmt. Es sey 1, 4, 9,

Fig. 65,

ein Kreis von demselben Durchmesser, wie der durch die Mitte der Ausgußröhren zu

beschreibende Kreis; dieser Kreis sey in zwölf gleiche Theile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, deßgleichen der Halbmesser 1 w in

zwölf gleiche Theile a, c, e, g, i, k, m, o, q, s, u

getheilt. Von jedem Theilungspunkte des Kreises ziehe man eine gerade Linie nach dem

Mittelpunkte w, und von dem Theilungspunkte a des Halbmessers a aus

beschreibe man aus w einen Kreisbogen bis zum Punkte b des Halbmessers 2 w. Bon

demselben Mittelpunkte w aus beschreibe man einen

Kreisbogen durch den zweiten Punkt c bis zum Punkte d des Halbmessers 3 w. Auf

diese Weise fahre man fort, concentrische Bögen von den Theilungspunkten des

Halbmessers 1 w zu beschreiben, und lasse jeden Bogen in

einem Halbmesser sich endigen, welcher unmittelbar auf denjenigen Halbmesser folgt,

in dem sich der vorhergehende Bogen geendigt hatte. Zieht man nun durch die so

erhaltenen Durchschnittpunkte 1, b, d, f, h, j, l, n, p, r,

t, u, w eine Curve, so bildet diese die mittlere Krümmung des Arms. Nach

Herstellung der Curve 1, d, l, r, w lassen sich beliebig

viele Punkte in den die Seiten des Arms bildenden Curven auf folgende Weise

erhalten. Von w als Mittelpunkt aus beschreibe man so

viele concentrische, durch die krumme Linie 1, d, l, r,

w gehende Kreisbögen, daß sie eine hinreichende Anzahl der verlangten

Punkte liefern. Hierauf nehme man mit dem Zirkel einen Abstand gleich der vierfachen

Weite des äußeren Endes der Ausgußröhre und trage diesen Abstand an jeden solchen

concentrischen Bogen, indem man doppelt mißt, nämlich auf jeder Seite der Curve 1,

d, l, r, w einmal, von dem Durchschnittspunkte des

Bogens mit der Curve

aus. Die zu beiden Seiten der Curve 1, d, l, r, w

markirten Punkte bilden die beiden Seiten des hohlen Wasserradarms. Diesemnach wird

die Breite des dem mittleren Punkte v gegenüberliegenden

Arms gefunden, indem man durch diesen Punkt den Kreisbogen x beschreibt und von v nach x auf der einen Seite der durch die Mitte des Arms

gehenden Curve, und von v nach dem gegenüberliegenden

Punkt auf der andern Seite dieser Curve eine Entfernung gleich der vierfachen Weite

des Ausgußrohres abmißt; auf dieselbe Weise wird die Breite des Arms an jeder andern

Stelle ermittelt. Wenn der Arm auf die so eben angegebene Weise construirt wird, so

fällt sowohl seine Tiefe, als auch die Tiefe des Ausgußstükes ganz gleichförmig

aus.

Bewegt sich die Maschine so schnell, daß das aus derselben tretende Wasser nicht Zeit

hat durch einen Raum gleich der Tiefe des Arms zu fallen, ehe der nächste Arm

ankommt, so wird das aus dem einen Arme tretende Wasser von dem andern Arme

getroffen und dadurch der Gang der Maschine etwas verzögert. Ist die Geschwindigkeit

der Maschine langsamer als die des Wassers, so kann dieser Mangelhaftigkeit in den

meisten Fällen ganz einfach dadurch abgeholfen werden, daß man die äußersten Enden

der Ausgußröhren ein wenig auswärts biegt, um das dem einen Arme entströmende Wasser

aus dem Bereiche des andern zu bringen. Die Weite der Ausgußröhren in Vergleich mit

derjenigen der Arme wird durch die Geschwindigkeit der Maschine nach der

Geschwindigkeit des Treibwassers regulirt. Wenn die Geschwindigkeit der Maschine der

Geschwindigkeit des Wassers gleich ist, so sollte die Weite an dem äußeren Ende

eines jeden Mündungsstükes ungefähr dem dritten Theile der Länge derjenigen Sehne

gleich seyn, welche zu dem die Breite des Armes bestimmenden Bogen gehört. Die so

eben beschriebene Maschine sollte sich ungefähr 1/3 langsamer als das Wasser

bewegen; und wenn die Geschwindigkeit der Maschine ungefähr 3/4 der Geschwindigkeit

des Wassers beträgt, so sollte die Sehne, welche zu den die Breite des Armes

bestimmenden Bögen gehört, 2 1/2mal länger als die Weite des Ausgußrohres seyn.

Das jezige Wasserrad hat vor dem früheren den Vorzug, daß es auf eine wirksamere

Weise verhütet, daß das Wasser mit den Armen herumgeführt werde. Angenommen nämlich,

die Mitte der Ausgußröhren bewege sich mit derselben Geschwindigkeit, wie das ihnen

entströmende Wasser, so wird unter Beobachtung der oben erwähnten Constructionsweise

die Weite jeder Ausgußröhre ungefähr 1/6 der Armweite betragen. Ein Arm von der in

Fig. 65

dargestellten Art enthält ungefähr eben so viel Wasser, wie ein gerader von dem Mittelpunkte aus nach

dem Ausgußrohre hingehender Arm, dessen seiner ganzen Länge nach sich

gleichbleibender Querschnitt einen sechsmal größeren Flächeninhalt als derjenige des

Ausgußrohres besizt. Unter diesen Verhältnissen wird ein gerader Arm bei einer

Umdrehung ungefähr die ihn füllende Wassermenge abliefern, wobei sich das Wasser

sechsmal langsamer durch den Arm als durch das Ausgußrohr bewegt und unter der

Annahme, daß sich der Halbmesser zum Kreisumfang und eben so die Armlänge zum Umfang

des von seinem Ausgußrohre beschriebenen Kreises ungefähr wie 1 : 6 verhalte. Da

jedoch der räumliche Inhalt des krummen Armes derselbe ist wie der des geraden

Armes, so wird das den ersteren füllende Wasser die während einer Umdrehung der

Maschine erforderliche Quantität bilden. Hieraus erhellt, daß das Wasser, welches

den Mittelpunkt w verläßt, während der Arm in der Fig. 65

dargestellten Lage ist, nach einer Umdrehung dieses Arms sich am Anfange 1 des

Ausgußrohres befinden wird. Die querschnittlichen Flächeninhalte des Arms stehen in

einem solchen Verhältniß zur Curve 1, d, l, r, w, daß,

wenn irgend ein Punkt p des Arms an der Stelle o des Halbmessers w 1

ankommt, das Wasser, welches den Mittelpunkt verließ, als der Arm die in der Figur

angegebene Lage hatte, gleichfalls bei o angelangt seyn

wird. Demnach fließt das Wasser, wenn der Apparat in Bewegung ist, von dem

Mittelpunkte desselben aus in einer geraden oder beinahe geraden Linie der

Ausmündung zu.

Die in den Figuren

63, 64 und 65 dargestellten Arme besizen ihrer ganzen Länge nach gleiche Tiefe und

ihr Querschnitt hat an jeder Stelle die rectanguläre Gestalt. Dieser Querschnitt

kann indessen begreiflicher Weise auch kreisrund oder quadratisch gestaltet seyn,

wenn er nur in den correspondirenden Abständen vom Mittelpunkte w mit dem rectangulären Querschnitt gleichen

Flächeninhalt hat.

Für den Fall, daß die Maschine im Hinterwasser arbeiten soll, empfehlen die

Patentträger die in den Figuren 66 und 67

dargestellte Modification.

Hier sind zwischen zwei kreisrunden, unter einem Abstand gleich der Tiefe der Arme

eingesezten Scheiben, krumme Scheidewände eingesezt, welche die Seiten der Arme

bilden, und Ausgußstüke zwischen den Scheiben befestigt. Die Hauptwelle ist in der

Mitte der obern Scheibe befestigt und Oeffnungen für das Wasser befinden sich in dem

Centrum der untern Scheibe. Wenn die Arme oder Wasserräume eine gewisse Weite

übersteigen, so endigen sich die innern Enden der krummen Scheidewände, ehe sie die

Centralöffnung erreichen, in eine Schärfe. Zwischen den innern Enden der

Scheidungsstüke und der Centralöffnung sollte die obere und untere Scheibe so

gestaltet seyn, daß das

Wasser von dieser Oeffnung aus nach den innern Enden der Arme an jedem Punkte seines

Weges mit gleicher oder beinahe gleicher Geschwindigkeit fließt. Dieser Zwek wird

dadurch erreicht, daß man von der Centralöffnung aus, gegen das innere Ende der Arme

zu, die Tiefe des zwischen der obern und untern Scheibe enthaltenen Raumes

vermindert.

a, a ist ein Theil der Hauptwelle und c die Centralöffnung für das Wasser; die Wasserwege sind

mit b, b bezeichnet.

Eine andere Maschine, welche sich von der erstem wesentlich unterscheidet, ist in den

Figuren

68 und 69 dargestellt. Hier ist a, a die Hauptröhre,

welche das Wasser von dem Reservoir b, b herleitet; c, c ist der rotirende Theil des Apparates. Dieser Theil

ist an dem obern Ende b, b, wo das Wasser einfließt,

offen und besizt auch am untern Ende eine Oeffnung, durch welche das verwendete

Wasser abfließen kann. Im Innern des Apparates sind die Blätter oder Schienen d, d befestigt, welche sich in spiralförmiger Richtung

von oben bis unten ziehen, und da die Treibwelle e, e

mit diesen Schienen fest verbunden ist, so wird sie durch die Einwirkung des Wassers

auf die Spiralschienen in Rotation gesezt. Beide Enden dieser Welle drehen sich auf

die gewöhnliche Art in Lagern.

Tafeln