| Titel: | Verbesserungen in der Regulirung der kalten und warmen Gebläseluft für Schmelzöfen, worauf sich Samuel Wagstaff Smith, Eisengießer zu Leamington Priors in der Grafschaft Warwick, am 24. April 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. XLII., S. 166 |

| Download: | XML |

XLII.

Verbesserungen in der Regulirung der kalten und

warmen Geblaͤseluft fuͤr Schmelzoͤfen, worauf sich Samuel Wagstaff Smith,

Eisengießer zu Leamington Priors in der Grafschaft Warwick, am 24. April 1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1842, S.

341.

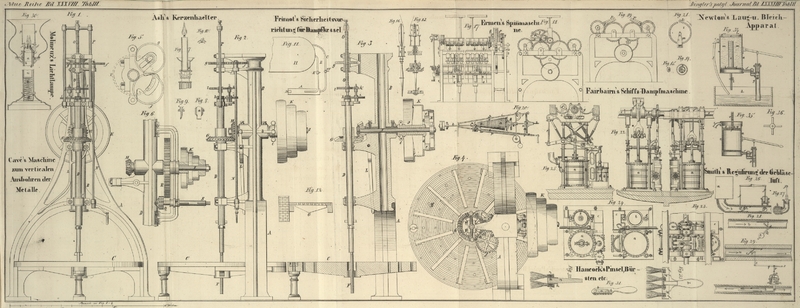

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Smith's Verbesserungen in der Regulirung der kalten und warmen

Gebläseluft für Schmelzöfen.

Vorliegende Erfindung hat den Zwek, den Unregelmäßigkeiten vorzubeugen, womit die

Luft durch gewöhnliche Gebläse in den Schmelzofen getrieben wird. Sie besteht in der

selbstthätigen Regulirung der Gebläseluft, die leztere veranlaßt wird, auf ein

Ventil zu wirken, welches in der nach dem Ofen führenden Windleitungsröhre

angebracht ist. Diesen Zwek erreicht der Patentträger auf zweierlei Art, indem er

entweder den Druk der Luft auf ihrem Wege nach dem Ofen oder die Temperatur der

Luft, wenn dieselbe in erhiztem Zustande angewendet wird, regulirend wirken

läßt.

Fig. 26 ist

ein Längendurchschnitt und Fig. 27 ein Querschnitt

der nach dem Ofen führenden Röhre und des Mechanismus, welcher den Gebläsewind

vermittelst des Luftdrukes regulirt. Aus dem Windkasten a, in den die Luft durch das Gebläse gepreßt wird, strömt dieselbe durch die Röhre b in den Ofen. In der Röhre b ist ein um die Achse d drehbares Ventil c angeordnet, durch dessen Oeffnen oder Schließen, je

nachdem der Luftdruk zu- oder abnimmt, die Regulirung des Windes

bewerkstelligt wird.

An dem einen Ende der Achse d außerhalb der Röhre b ist ein Arm e angebracht,

welcher durch eine Stange f mit dem einen Ende des

Balanciers g in Verbindung steht; an das andere Ende

dieses Balanciers ist mittelst eines Zwischengliedes j

die Stange des Kolbens h befestigt. Dieser Kolben spielt

in einem kleinen an die Röhre befestigten Cylinder i,

welcher mit dem Innern der Röhre in Verbindung steht, so daß ein Theil der Luft bei

zunehmendem Druke in den Cylinder tritt und den Kolben h

in die Höhe drükt. Diese Bewegung des Kolbens Pflanzt sich vermittelst des

Balanciers g und der Stange f auf das Ventil fort und veranlaßt dasselbe, den Luftweg theilweise zu

verschließen und die Quantität der in den Ofen gedrükten Luft zu reduciren.

Wenn demnach in Folge einer raschern Thätigkeit des Gebläsekolbens der Luftdruk in

der Röhre b sich steigert, so schließt sich das Ventil

c in entsprechendem Verhältnisse; läßt aber die

Geschwindigkeit des Gebläses nach, so vermindert sich auch der Luftdruk und das

Ventil öffnet sich wieder. Auf diese Weise erzielt man einen gleichmäßigen

Windstrom, und mithin auch eine gleichförmigere Hize.

Fig. 28 zeigt

eine Anordnung, um denselben Zwek mit warmer oder kalter Gebläseluft zu erreichen.

c ist das Ventil, welches sich um die an der unteren

Seite der Röhre b angebrachte Achse d dreht. An diese Achse ist die mit dem Gewichte l belastete Stange k

befestigt. Das Gewicht l strebt das Ventil stets offen

zu erhalten, die in der Richtung der Pfeile herbeiströmende Gebläseluft dagegen

dasselbe zu schließen. Daher öffnet oder schließt sich das Ventil, je nachdem der

Luftdruk zu- oder abnimmt.

Fig. 29 zeigt

eine Anordnung, um den Gebläsewind durch die Temperatur der Luft zu reguliren. In

diesem Falle ist das Ventil c in dem Feuercanal u des Lufterhizungsapparates angeordnet; in der Röhre

b aber ist ein gebogenes Rohr m angebracht, dessen eines Ende außerhalb der Röhre b sich erweitert. Ueber dieser Erweiterung des Rohres m ist ein zur Aufnahme von Queksilber oder einer andern

geeigneten Flüssigkeit bestimmtes Gehäuse angeordnet und in diese Flüssigkeit das

untere Ende der umgekehrten Schale o eingetaucht. Die

Schale o sizt an der Stange p fest, welche mittelst des Gelenkes r an den

um s drehbaren Hebel q

eingehängt ist, und dieser Hebel steht durch die Stange c mit dem Arme e des Ventils o in Verbindung. Die durch die Röhre b streichende erhizte Luft wirkt auf die in dem Rohre m enthaltene Luft und veranlaßt dieselbe die Schale o mit ihrer Stange p zu

heben; wenn daher die Luft in der Röhre b eine zu hohe

Temperatur annimmt, so schließt sich das Ventil c mehr

oder weniger und dämpft dadurch das zur Erwärmung der Gebläseluft dienliche Feuer,

so daß nun die Temperatur des durch die Röhre b in den

Ofen gepreßten Windes eine entsprechende Reduction erleidet. Anstatt in dem

Feuercanal u kann der Dämpfer oder das Ventil c auch an dem Aschenfall oder an irgend einer andern

Oeffnung angeordnet werden, welche die zum Verbrennungsproceß in dem

Luftheizungsofen nöthige Luft zuführt.

Tafeln