| Titel: | Apparat zum Reinigen und Färben der Wolle, so wie zum Laugen, Waschen und Bleichen der baumwollenen Garne und Gewebe, worauf sich William Newton, Civilingenieur im Chancery-lane, Grafschaft Middlesex, am 21. Decbr. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. XLIX., S. 194 |

| Download: | XML |

XLIX.

Apparat zum Reinigen und Faͤrben der

Wolle, so wie zum Laugen, Waschen und Bleichen der baumwollenen Garne und Gewebe, worauf

sich William Newton,

Civilingenieur im Chancery-lane, Grafschaft Middlesex, am 21. Decbr. 1841 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, April 1843, S.

201.

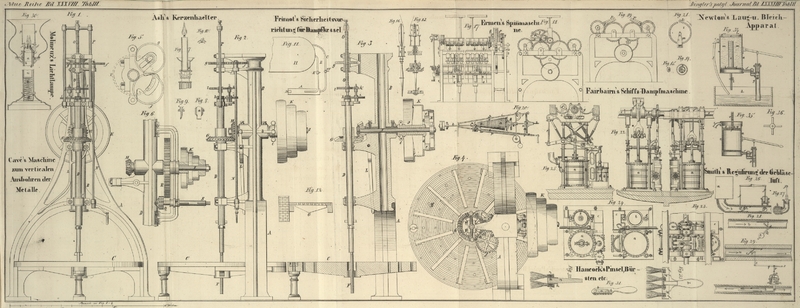

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Newton's Apparat zum Reinigen und Färben der Wolle und zum Laugen

etc. baumwollener Stoffe.

Diese dem Patentträger von einem Ausländer mitgetheilte Erfindung ist ein Apparat,

mittelst dessen das Laugen, Waschen und Färben der Wolle, Baumwolle und anderer

Faserstoffe auf eine bessere und wirksamere Weise als nach den gewöhnlichen

Verfahrungsweisen bewerkstelligt werden kann.

Der Apparat besteht aus einem geschlossenen Behälter, der die Stoffe enthält, welche

ausgewaschen, gebleicht oder gefärbt werden sollen; in Verbindung damit ist ein

anderes Gefäß, welches nach Umständen Lauge, Wasser oder Färbeflüssigkeit enthält.

Fig. 34

ist ein senkrechter Durchschnitt dieses Apparats. a, a

ist ein cylindrischer Behälter aus Eisen oder Holz; derselbe muß so stark seyn, daß

er einen Druk von 1–2 Atmosphären auszuhalten vermag; inwendig belegt oder

überzieht man ihn mit einem Material, welches sich nicht oxydiren, auch die zu

behandelnden Waaren weder zu färben noch zu beschädigen vermag; b ist ein im unteren Theil des Behälters angebrachter

falscher Boden, welcher mit Löchern versehen ist, um die Flüssigkeit

hindurchzulassen; c ist der Dekel, womit die obere

Oeffnung oder das Mannsloch des Behälters geschlossen wird. Derselbe ist mit zwei

Oehsen versehen, in welche Keile d, d getrieben werden,

um den Dekel fest auf den Rand des Behälters oder der Kufe aufzudrüken. In der Mitte

der Kufe ist ein Rohr e, welches auf dem falschen Boden

aufsteht, senkrecht angebracht; es ist am Boden offen, oben geschlossen und

ringsherum eine ziemliche Streke hinab mit Löchern versehen, damit die Flüssigkeit

die rings um dasselbe in die Kufe eingelegte Waare in Strahlen durchdringen kann.

Ein Rohr f liefert die Flüssigkeit der Kufe a vermittelst einer Drukpumpe g, durch welche sie aus dem Reservoir h in den

unteren Theil der Kufe a getrieben wird. In dem

Reservoir, welches auch ein offener Kessel seyn kann, wird die Flüssigkeit

nöthigenfalls auf den erforderlichen Grad erhizt. Im oberen Theil der Kufe ist ein

Hahn i eingestekt, um die Flüssigkeit abzuziehen,

nachdem sie durch die Waare hinaufgetrieben worden ist. An diesem Hahn wird ein

biegsames Rohr j angebracht, um die Flüssigkeit in das

Reservoir zurükzubringen, nachdem sie durch den Apparat circulirt hat. Im Boden der

Kufe a ist ein mit einem Hahn versehenes Rohr l angebracht, um die Kufe nach der Operation entleeren

zu können. Die Wolle oder andere Waare, welche gereinigt werden soll, muß in die

Kufe a dicht eingelegt werden und wenn man dann die

Pumpe g in Thätigkeit sezt, wird die Flüssigkeit durch

sie hindurchgetrieben.

In manchen Fällen ist es vortheilhafter, eine geschlossene Kufe a anzuwenden, wie sie in Fig. 35 im senkrechten

Durchschnitt abgebildet ist. Dieselbe ist mit einem durchlöcherten Kolben p versehen, welcher an dem QuerhauptFig.

36 ist die obere Ansicht des Querhaupts.

q angebracht ist und dessen Stellung in der Kufe

mittelst der Schraube r regulirt wird. Dieser Apparat

wird nämlich benuzt, wenn man findet, daß das senkrechte Rohr in der Mitte der Kufe

die Flüssigkeit zu leicht durchläßt, so daß sie auf die Waare nicht gehörig

einwirkt. Durch Drehen der Schraube r drükt man das

Querhaupt und den Kolben auf die Waare so weit nieder, daß dieselbe gehörig

comprimirt wird. Die übrigen Theile des Apparats sind dieselben wie vorher; f ist nämlich die Speisungsröhre, um die alkalische oder

andere Flüssigkeit in die Kufe a einzuführen; g ist die doppelt wirkende Pumpe; das Reservoir, welches

die anzuwendende Flüssigkeit enthält, ist in der Zeichnung nicht abgebildet. i ist das Austrittsrohr, durch welches die Flüssigkeit,

nachdem sie durch den Kolben passirte, entweicht; an diesem Rohr kann man einen

Schlauch anbringen, um die Flüssigkeit wieder in das Reservoir oder irgend ein Gefäß

zu leiten. Die Schraube r muß stark genug seyn, um der

Waare in der Kufe den gehörigen Druk geben zu können.

Um Wolle zu entschweißen, welche in der Kufe a, Fig. 35

eingedrükt ist, schüttet man die gebräuchliche alkalische Flüssigkeit in das

Reservoir. Die Pumpe g treibt dieselbe dann durch die

Speisungsröhre f in den unteren Theil der Kufe a. Die Flüssigkeit steigt durch den falschen Boden in

die Kufe, dringt durch die darin enthaltene Waare, passirt dann den durchlöcherten

Kolben und entweicht endlich durch das Austrittsrohr oder den Hahn i. Sie kann dann durch ein Rohr in das Reservoir

zurükgeleitet, daraus wieder in die Kufe gepumpt und so eine beständige Circulation

derselben unterhalten werden. Der nämliche Apparat dient auch zum Laugen, Waschen

und Bleichen baumwollener Garne und Gewebe mittelst der geeigneten Flüssigkeiten.

Durch die so unterhaltene Strömung der Flüssigkeit von Unten nach Oben wird das

Auswaschen der Wolle oder sonstigen Waare auf eine zwekmäßigere Weise als nach der

bisherigen Methode bewirkt, indem die Flüssigkeit, nachdem sie Fette oder Farbstoffe

aufgelöst hat, beständig aufwärts getrieben wird und also nicht wieder in die Waare

eindringen kann; natürlich wird dadurch die Waare rasch und vollständig

gereinigt.

Zum Färben von Wolle, welche vorher entschweißt und gewaschen wurde, benuzt man

denselben Apparat, indem man statt Lauge ein Färbebad von der gehörigen Stärke

anwendet, welches im Reservoir durch Dampf oder über freiem Feuer erhizt wird.

Nachdem die Wolle auf die beschriebene Weise gewaschen worden ist, bringt man sie in

den Apparat Fig.

35 und dreht die Schraube r, so daß der Kolben

dicht auf das Material niedergedrükt wird; man treibt dann mittelst der Pumpe die

Farbstoff-Auflösung so oft durch die Wolle, bis sie ganz damit gesättigt ist.

Dann kann das Entleerungsrohr geöffnet und die vollständig gefärbte Wolle aus dem

Apparat genommen werden. Auf dieselbe Art wird die Wolle vorher mit einer Beize

getränkt, wenn die zu erzielende Farbe eine solche erheischt.

Tafeln