| Titel: | Verbesserungen an Oefen hinsichtlich der Brennmaterialconsumtion und Rauchverzehrung, insbesondere in Anwendung auf Locomotiven und andere Dampfmaschinen, worauf sich Samuel Hall, Civilingenieur zu Basford in der Grafschaft Nottingham, am 14. Januar 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. LXXX., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXX.

Verbesserungen an Oefen hinsichtlich der

Brennmaterialconsumtion und Rauchverzehrung, insbesondere in Anwendung auf Locomotiven

und andere Dampfmaschinen, worauf sich Samuel Hall, Civilingenieur zu Basford in der Grafschaft Nottingham, am

14. Januar 1841 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1843, S.

169.

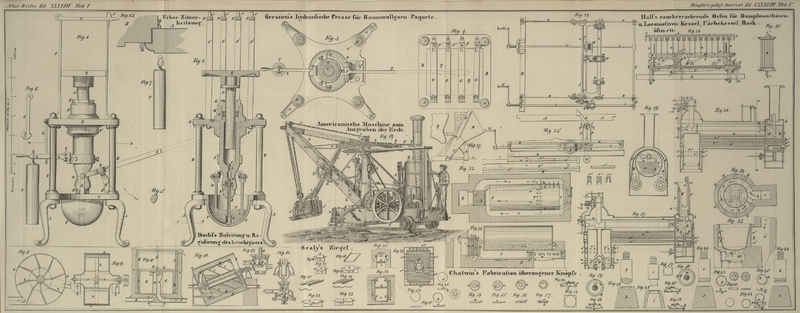

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hall's rauchverzehrende Oefen besonders für Locomotiven und

Dampfmaschinen.

Folgendes sind die Punkte, worauf die vorliegenden Verbesserungen Bezug haben.

1) Ein Apparat, um das Brennmaterial an der Vorderseite der Feuerstelle, wenn

dieselbe eine beträchtliche Länge besizt, beizubringen, dasselbe allmählich nach der

hinteren Seite des Rostes hin zu schaffen und die Roststäbe zugleich zu

reinigen.

2) Gewisse Vorkehrungen, um die Consumtion des Brennmaterials bei seiner Verwandlung

in Kohks zu verzögern, damit man eine große Quantität von lezteren zurükbehält zum

Behuf einer vollkommneren Verzehrung des Rauchs und der brennbaren Gase, so wie

dieselben in Verbindung mit der atmosphärischen Luft über das Brennmaterial

hinwegstreichen.

3) Das Einsprizen eines Wasserstrahls auf das Brennmaterial an der vorderen Seite der

Feuerstelle.

4) Ein Apparat, um gewissen Feuerstellen und Oefen atmosphärische Luft

zuzuführen.

5) Eine Methode, um zu verhüten, daß größere Theile des Brennmaterials bei gewissen

Oefen in den Rauchfang gelangen und aus demselben entweichen.

6) Ein Apparat zur Erhizung der atmosphärischen Luft.

Ich will nun den auf den ersten und zweiten Theil meiner Verbesserungen Bezug

habenden Apparat beschreiben.

Fig. 24

stellt einen Grundriß des Apparates dar, wobei die (aus Fig. 25 und 26

ersichtliche) Stange B weggelassen ist; Fig. 25 ist eine

Seitenansicht, Fig.

26 eine Frontansicht des Apparates; die leztere zeigt die Roststäbe im

Durchschnitt. A, A sind die Roststäbe eines

Dampfmaschinen-Ofens, welche an den der Feuerbrüke zunächst gelegenen Enden

die Schieber s', s' enthalten. Einer dieser Stäbe A¹ ist abgesondert im Grundriß dargestellt; A² ist ein Durchschnitt nach der Linie 1, 1; A³ ein Durchschnitt nach der Linie 2, 2; A⁴ ein Durchschnitt nach der Linie 3, 3. In den

Stäben sind hohle Räume angebracht, in welche die auf den Leisten t, t gleitenden Schieber s',

s' passen, wodurch die Schlize u, u theilweise

oder ganz verschlossen werden können, um den Luftzutritt an dieser Stelle zu

reguliren und die Brennmaterial-Consumtion zu vermehren oder zu vermindern.

a, a, a sind eiserne, zwischen den Roststäben

angeordnete Zähne, die sich nach Belieben heben oder senken lassen, um das

Brennmaterial von der vorderen nach der Hinteren Seite des Ofens zu rechen.

B, Fig. 25 und 26 ist eine

gußeiserne Stange, an welcher die Zähne a, a, a mit

Hülfe der Muttern b, b, b festgeschraubt sind; C, C ein Nahmen oder Wagen mit sechs Rädern e, der sich auf den Schienen D,

D vor- und rükwärts bewegen läßt, und zwar mittelst folgender

Vorrichtung. An die Schienen D, D sind die Zahnstangen

E, E befestigt, in welche die auf der Welle f festgekeilten Getriebe c,

c greifen. Da die Welle f auf dem Wagen C, C gelagert ist, so muß sich dieser längs der Schienen

D, D fortbewegen, wenn die Welle umgedreht wird. Zu

diesem Zwek sizt an dem Ende der Welle f ein Winkelrad

g, mit welchem ein kleineres Winkelrad h in Eingriff steht; lezteres befindet sich an der

vierekigen Welle und gleitet, wenn diese mittelst der Kurbel k gedreht wird, längs derselben hin, wobei es den Wagen C, C mitnimmt.

Die auf- und niedergehende Bewegung der oben erwähnten Zähne wird auf folgende

Weise hervorgebracht. An dem Wagen C, C sind zwei Säulen

l, l befestigt, welche durch zwei correspondirende

Löcher in der Stange B treten, und dieselbe in

senkrechter Bewegung erhalten, wenn sie gehoben oder niedergelassen wird. Lezteres

geschieht auf folgende Weise. In der Mitte des Wagens C,

C ist eine Querwelle F angeordnet, an welcher

zwei Arme m, m befestigt sind. An das äußerste Ende

jedes Armes ist ein Bolzen n geschraubt, dessen Kopf in

den schwalbenschwanzförmigen Rinnen o, o der Stange B gleitet. Außerdem sind mit dem Wagen C, C noch andere ähnliche Arme p,

p beweglich verbunden, in deren Enden Bolzen q

eingeschraubt sind, deren Köpfe gleichfalls in den Rinnen o,

o gleiten. Vermittelst der Bolzen n und q und der flachen Schiene r,

r stehen die oberen Enden der Arme m, m und p, p mit einander so in Verbindung, daß sie stets

parallel zu einander bleiben. Es ist nun einleuchtend, daß durch Umdrehung der Welle

F sämmtliche Arme m, m

und p, p in Bewegung kommen, und daß die Schiene B mit ihren Zähnen a, a, a

nach Belieben gehoben und gesenkt werden kann, indem man die Bolzen n, n und q, q in den Rinnen

o, o gleiten läßt. Um die Welle F

leicht drehen zu

können, ist ein gezahnter Quadrant G an derselben

befestigt, in welchen ein kleines Getriebe H greift, das

durch die vierekige Welle I umgedreht wird und zugleich,

der Bewegung des Wagens folgend, auf derselben gleitet. K ist ein Gegengewicht, mit dessen Hülfe die Stange B mit den Zähnen a, a leicht gehoben werden

kann; zu demselben Zwek dient auch eine an den Wagen C,

C befestigte Feder L. M ist eine an der

Vorderseite und N eine an der Rükseite befindliche

Stange, welche die Enden der Schienen D, D so wie auch

die Wellen I und i

tragen.

Der Apparat wird auf folgende Weise in Wirksamkeit gesezt. Wenn das auf dem Roste

liegende Brennmaterial von Vorn nach Hinten geschafft werden soll, so bringt man

durch Drehung der Welle i den Wagen C, C nach der vorderen Stelle des Aschenfalles, während

die Zähne a, a, wie Fig. 26 zeigt, in ihrer

tiefsten Lage sich befinden. Sodann erhebt man die Stange B mit Hülfe der Kurbel J, so daß die Zähne a, a über die Roststäbe hervor und in das Brennmaterial

hineinragen; hierauf bewegt man die Zähne längs der Roststäbe von Vorn nach der

Feuerbrüte hin, wodurch der Rost nicht nur gereinigt, sondern das Brennmaterial auch

gleichförmig auf demselben vertheilt wird. Wenn der Wagen C,

C an dem hinteren Theile des Aschenfalles angekommen ist, so zieht man die

Zähne aus dem Feuer zurük, damit sie durch die Hize nicht zu sehr angegriffen

werden, bewegt sie in dieser Lage wieder nach der vorderen Seite des Aschenfalles

und wiederholt diese Operation. Das Brennmaterial kann bei Anwendung dieses

Apparates von Vorn durch die gewöhnlichen Feuerthüren auf die übliche Weise

beigebracht werden.

Ein anderer Theil der ersten Verbesserung ist Fig. 27 dargestellt; er

besteht aus einem Apparate, um das Brennmaterial an der Vorderseite des Feuers zu

ersezen, nachdem dasselbe durch die obige Procedur weggeschafft worden ist, ohne

zugleich mit dem Brennmaterial kalte Luft in den Ofen einzulassen, wie dieß bei der

gewöhnlichen Manipulation der Fall ist. Q ist der

Durchschnitt des Vorderendes eines Dampfkessels; R ein

in geneigter Lage über der Feuerthüre S angebrachter

Trichter, welcher den Ofen mit Brennmaterial versieht; durch den zwischen dem Kessel

und dem Trichter gelassenen Raum T strömt die Luft in

den Ofen. U ist eine Platte, über welche das

Brennmaterial in den Ofen hinabgleitet; diese Platte kann vermittelst eines Hebels

t bis in die horizontale Lage herabgelassen werden,

um die Schlaken aus dem Feuer, oder das Feuer selbst aus dem Ofen zu entfernen.

Ueber die ganze Breite des Ofens erstreit sich eine mit feinen Löchern durchbohrte

Röhre, durch welche Wasser auf das Brennmaterial gesprengt werden kann.

Während die Kohlen längs des Rostes nach Hinten zu gleiten, werden sie in Kohks verwandelt,

so daß diese, beinahe vollkommen frei von brennbaren Gasen und Rauch, am Ende des

Rostes ankommen, während die übrigen Theile des Brennmaterials in den verschiedenen

Zwischenlagen auch in verschiedenen Stufen der Kohksbildung sich befinden. Wenn das

Brennmaterial auf dem Roste vertheilt ist, befindet es sich in einem zur Verzehrung

des Rauchs oder der brennbaren Gase geeigneten Zustande; diese entwikeln sich

nämlich aus dem an der Vorderseite des Ofens frisch aufgegebenen Brennmaterial und

streichen, mit erwärmter oder kalter atmosphärischer Luft gemengt, über das

Feuer.

Die vierte Verbesserung besteht darin, daß man atmosphärische Luft durch Röhren, die

den Dampfkessel durchziehen, in den Feuerraum leitet, anstatt dieselbe mittelst

Canälen, die außerhalb des Dampfkessels liegen, zuzuführen. Diese Methode ist

insbesondere auf Locomotiven oder andere Röhrendampfkessel anwendbar, indem von

denjenigen Röhren, welche die Flamme oder die heißen Gase aus dem Ofen durch den

Dampfkessel in den Schornstein leiten, einige in Luftzuführungsröhren verwandelt

werden können.

Die Figuren 28

und 29

stellen diesen Apparat in Anwendung auf den Röhrendampfkessel einer Locomotive dar.

Fig. 28

ist ein Längendurchschnitt durch die Mitte der Maschine, Fig. 29 ein Querschnitt

nach der Linie uu, gegen den Schornstein hin. a und a' sind die

gewöhnlichen Feuerröhren, von denen die mit a'

bezeichneten sich in Luftzuführungsröhren verwandeln lassen; die lezteren liegen in

größerer oder geringerer Anzahl, je nachdem durch die Erfahrung das eine oder das

andere am wirksamsten erwiesen wird, zwischen den andern zerstreut. An die Röhren

a¹ schließen sich die Röhren a² welche im Freien sich ausmünden und die

aufgefangene Luft durch den Rauchkasten A und die Röhre

a¹ ins Feuer leiten. Außerdem ist das Feuer

noch von kleinen Röhren a³ umgeben, durch welche

die Luft in und über das Brennmaterial einströmt. Wenn die Maschine still steht, so

ist der Luftzug durch den Rost und durch die Luftröhren a² und a³ sehr schwach, weil

kein Dampf durch den Schornstein strömt. Deßwegen ist eine Röhre w und ein Ventil x an dem

Dampfkessel angebracht, mittelst dessen während des Stillstandes der Maschinen ein

Theil des Dampfes in den Schornstein geleitet werden kann, um einen Luftzug zu

erzeugen. Da nun hieraus, während die Maschinen stillstehen, ein Verlust an

Brennmaterial resultiren würde, so habe ich noch eine besondere Anordnung getroffen,

welche diesen Verlust compensirt. Ich bringe nämlich an dem Dampfkessel eine Röhre

x¹ an, die den während des Stillstandes der

Maschinen erzeugten Dampf in ein Röhrensystem leitet, welches in dem Wasser des Tenders angeordnet

ist. Dadurch erwärme ich das Wasser, ehe es in den Dampfkessel gelangt. D, Fig. 30, sind die Röhren,

deren obere Enden in eine Kammer b eingelassen sind; b' ist eine ähnliche Kammer, in welche die unteren

Röhrenenden befestigt sind; x² eine mit x¹ verbundene Röhre, welche den Dampf in die

obere Kammer b leitet; x³ eine andere Röhre, welche das condensirte Wasser aus der unteren

Kammer b' ins Freie führt. An den Dampfkessel ist ein

Ventil y, Fig. 28, das mit einem

gehörig belasteten Hebel z versehen ist, so befestigt,

daß der überflüssige Dampf durch die Röhre x¹ in

den Tender strömen kann, anstatt durch das Sicherheitsventil zu entweichen, und

zugleich verhütet, daß der Dampfdruk in dem Kessel zu gering werde.

Die fünfte Verbesserung besteht in einer gebogenen Metall platte B, B, B, Fig. 28 und 29, welche mit

einer großen Anzahl von Löchern durchbohrt ist, deren Flächeninhalt mindestens dem

Querschnitt des Rauchfangs gleichkommt, wo möglich aber doppelt so groß als derselbe

ist; durch diese Löcher entweichen alle gasartigen Stoffe frei in den zwischen der

Platte B, B und der Rauchkammer befindlichen Raum und

von da in den Schornstein. Diese Platte verhütet zugleich die Entweichung größerer

Funken und Kohlenstüke durch den Schornstein.

Die sechste Verbesserung besteht darin, daß ich die Röhren, welche zur Erhizung der

Luft vor ihrem Eintritt in die Vorderseite gewisser Feuerstellen dienen, nicht nur

in dem Schornsteine, sondern auch in irgend einem Theile der Feuercanäle anordne,

welche die Flamme oder die heißen Gase aus dem Ofen nach dem Schornstein führen.

Tafeln