| Titel: | Verbesserungen an Oefen hinsichtlich der Brennmaterial-Consumtion und Rauchverzehrung, insbesondere in Anwendung auf Locomotiven und andere Dampfmaschinen, worauf sich Samuel Hall, Civilingenieur zu Basford, am 9. Mai 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. LXXXI., S. 325 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Verbesserungen an Oefen hinsichtlich der

Brennmaterial-Consumtion und Rauchverzehrung, insbesondere in Anwendung auf

Locomotiven und andere Dampfmaschinen, worauf sich Samuel Hall, Civilingenieur zu Basford, am 9. Mai 1842 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1843, S.

178.

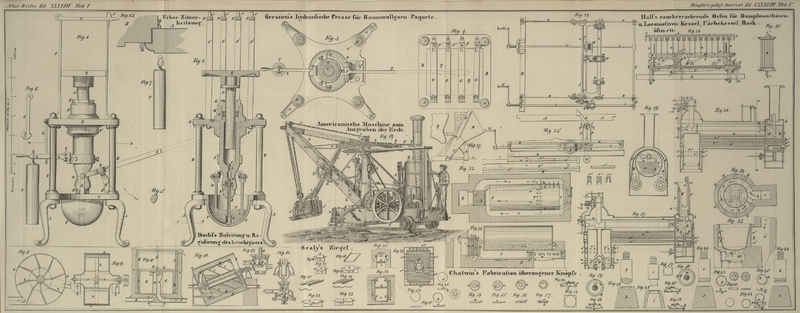

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hall's rauchverzehrende Oefen besonders für Locomotiven und

Dampfmaschinen.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich auf den in den Specificationen des

Patentträgers vom 24. Junius 1836, vom 30. Jul. 1838 und vom 14. Jan. 1841

beschriebenen Apparat, und haben den Zwek, die Brennmaterialconsumtion und

Rauchverzehrung noch vollständiger zu Stande zu bringen.

Die Figuren 31

und 32

stellen die Erfindung in Anwendung auf den Ofen eines gewöhnlichen kofferförmigen

Dampfkessels dar; Fig. 31 ist ein Längendurchschnitt durch die Mitte des Ofens und Fig. 32 ein

Horizontaldurchschnitt durch die Feuercanäle. a ist die

Feuerstelle; b die Brüke; c

der Feuercanal; e, e zwei Metallplatten, zwischen denen

der Rauch und die heißen Gase aus dem Canal c in den

Schornstein d ziehen. Zwischen diesen Platten ist eine

Anzahl Röhren f, f befestigt, welche sich oben in die

freie Luft und unten in den Luftheizungscanal g endigen.

Dieser Canal zieht sich unter dem Feuercanal bis nach der Feuerbrüke b hin, wo er sich rechts und links in zwei kleinere

Canäle h, h verzweigt, von denen kleine Oeffnungen in

den Feuerraum gehen. Der Zug des Kamins erzeugt einen Luftstrom, welcher durch die

Röhren f, f hinabgeht, die Luftcanäle g und h durchzieht und durch

die Oeffnungen i, i ins Feuer gelangt. Nachdem die

Temperatur dieser Luft auf ihrem Weg durch die Röhren f,

f und die Canäle g und h bedeutend erhöht worden ist, vermischt sie sich mit dem aus dem

Brennmaterial sich entwikelnden Rauch und den unbrennbaren Gasen und verzehrt sie

vollständig.

Die Figuren 33

und 34

stellen die Erfindung in Anwendung auf einen Waschkessel, Färbekessel oder

dergleichen dar. Fig. 33 ist ein Verticaldurchschnitt und Fig. 34 ein

Horizontaldurchschnitt durch den Feuercanal. a ist die

Feuerstelle; b der in das Kamin c sich einmündende Feuercanal. Eine Reihe von Röhren tritt durch das

Mauerwerk unterhalb des Feuercanals in den Ofen, um den Rauch oder die inflammablen

Gase mit der zu ihrer Verbrennung nöthigen Luft zu vermengen. Die Luft kann

unmittelbar aus dem Freien hergeleitet, oder auch durch ein in dem Feuercanal, wie

in Fig. 31

und 32

angeordnetes Röhrensystem erwärmt werden.

Fig. 35

stellt die Erfindung in Anwendung auf einen Bäkerofen dar. a ist die Feuerstelle; b der Aschenfall; c, c sind die mit der Feuerstelle parallel laufenden

Luftcanäle und d, d die Oeffnungen, welche die kalte

oder erwärmte Luft in den Feuerraum führen; e ist die

Oeffnung, durch welche die Flamme in den Bakofen spielt.

Der Patentträger beschrieb in der Specification des oben erwähnten Patentes vom Jahre

1838 eine Methode, den Oefen der Marinedampfkessel und anderer Dampfkessel ähnlicher

Construction Luft beizubringen, indem er innerhalb der Wasserräume gebogene Röhren

einsezte, welche Luft aus dem Aschenfall nach dem Feuerraume oberhalb des

Brennmaterials leiteten. Die oberen Enden dieser Röhren mündeten nämlich in den

Feuerherd und die unteren in den Aschenfall. Die Röhren waren vermittelst doppelter

Muttern dampf- und wasserdicht an dem Dampfkessel befestigt.

Eine der Verbesserungen des vorliegenden Patentes, welche sich auf einen solchen

Apparat bezieht, besteht in der Befestigungsweise der eben erwähnten Röhren. Anstatt

der doppelten Muttern werden konische Zwingen in die offenen Enden der Röhren fest

eingetrieben, gerade so wie dieß bei der Befestigung der Feuerröhren der

Locomotivdampfkessel der Fall ist. Fig. 36 stellt diese

Verbesserung dar; a ist die Feuerstelle; b der Aschenfall; c, c sind

die innerhalb des Wassers angeordneten Röhren, deren obere Enden in den Feuerraum

und deren untere Enden in den Aschenfall sich münden; d,

d sind die fest eingetriebenen Schlußzwingen.

Die Figuren 37

und 38

stellen die Verbesserungen in Anwendung auf den Röhrendampfkessel einer Locomotive

dar. Fig. 37

ist ein Längendurchschnitt durch die Mitte der Maschine, und Fig. 38 ein

Horizontaldurchschnitt des Ofens nebst Apparat nach der Linie uu, Fig. 37. a und a¹ sind die

gewöhnlichen Röhren und zwar a¹ solche, die in

Luftzuführungsröhren verwandelt sind. Diese liegen in größerer oder geringerer

Anzahl zwischen den andern Röhren zerstreut. In die Enden der Röhren a¹ sind die Röhren a² eingefügt, welche sich ins Freie münden und die aufgefangene Luft

dem Feuer zuführen. a³, a³, a³ sind kleine, das Feuer

umgebende Röhren, welche die atmosphärische Luft mit den aus dem Brennmaterial sich

entwikelnden brennbaren Gasen und Rauch oberhalb des Feuers in Verbindung bringen;

a⁴, a⁴ sind mehrere Röhren oder

Oeffnungen, welche die Luft dem unteren Theile des Ofens zuführen und ins

Brennmaterial leiten. c, c, c sind Wasserräume, die mit

dem Dampfkessel in Verbindung stehen. Eine Anzahl Röhren d,

d dient dazu, dem Brennmaterial noch mehr Luft zuzuführen, die durch e von Unten her in den Apparat tritt. Da der Luftzug

durch das Röhrensystem a², a³, a⁴

wenn die Maschinen still stehen und kein Dampf durch den Rauchfang strömt, sehr

schwach ist, so bringt der Patentträger eine Röhre w

nebst Ventil x an dem Dampfkessel an, durch welche man

beim Stillstand der Maschine etwas Dampf in den Rauchfang einströmen lassen kann, um

den Luftzug zu erhöhen.

An der Röhre w ist ein Hahn w¹ angebracht, um eine Quantität Dampf von irgend einem andern Kessel

herbeileiten zu können. Diese Anordnung hat den Zwek, den Luftzug beim Anmachen des

Feuers zu vermehren, um die Dampfentwikelung zu beschleunigen. Der zur Erregung

eines Luftzugs nöthige Dampf kann auch vermittelst einer besonderen Röhre w², welche man nach Belieben in den Rauchfang

herabläßt und wieder zurükzieht, aus irgend einem andern Dampfkessel herbeigeleitet

werden.

B, B, Fig. 37 und 38 ist eine

gebogene Metallplatte, welche mit einer großen Anzahl von Löchern durchbohrt ist, deren

Gesammt-Flächeninhalt mindestens dem Querschnitte des Rauchfanges

gleichkommt, wo möglich aber doppelt so groß als derselbe ist. Durch diese Löcher

entweichen alle gasartigen Stoffe in den zwischen der Platte B, B und der Rauchkammer befindlichen Raum C, C,

C und von da in den Schornstein. Diese Platte verhütet zugleich die

Entweichung größerer Funken und Kohlenstüke durch den Schornstein. D ist eine mit feinen Löchern durchbohrte Röhre, die

vermittelst einer durch einen Hahn verschließbaren Röhre mit der Drukpumpe in

Verbindung steht. Mit Hülfe dieser Anordnung kann man nach Belieben einen

Wasserstrahl in die Rauchkammer einsprizen. F, F ist ein

den Schornstein dampfdicht umgebendes Gehäuse, durch welches man das Wasser auf

seinem Wege vom Tender nach dem Dampfkessel circuliren lassen kann, um es vorläufig

zu erwärmen; G das von den Pumpen nach diesem Gehäuse

oder Mantel führende Wasserleitungsrohr; H eine andere

Röhre, welche das Wasser von dem Gehäuse nach dem Dampfkessel führt.

Tafeln