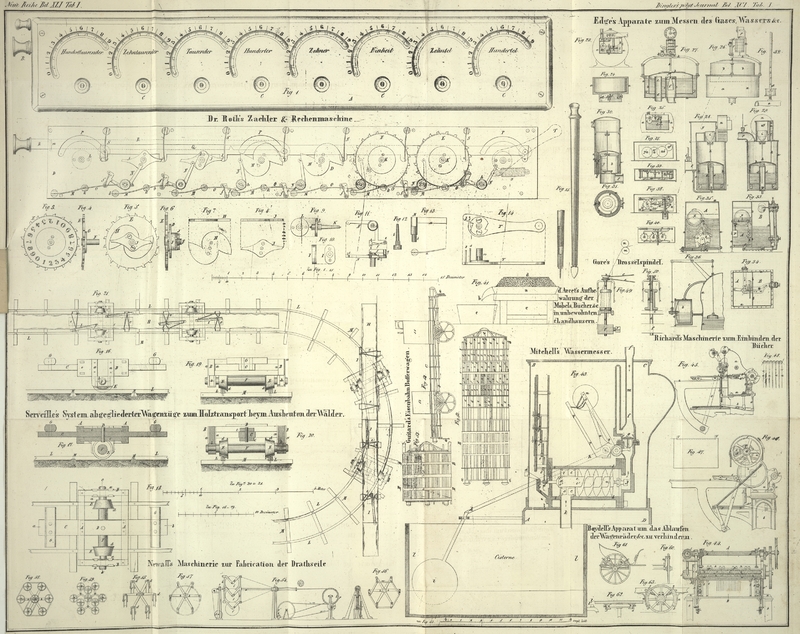

| Titel: | Verbesserungen an Apparaten zur Messung des Gases, des (z. B. in Dampfkessel eingelassenen) Wassers und anderer Flüssigkeiten, worauf sich Thomas Edge, Fabrikant von Gasapparaten in der City von Westminster, Great Peter-street, am 9. Mai 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XI., S. 29 |

| Download: | XML |

XI.

Verbesserungen an Apparaten zur Messung des

Gases, des (z. B. in Dampfkessel eingelassenen) Wassers und anderer

Fluͤssigkeiten, worauf sich Thomas Edge, Fabrikant von Gasapparaten in der City von Westminster,

Great Peter-street, am 9. Mai 1842 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1843, S.

239.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Edge's Verbesserungen an Apparaten zur Messung des Gases

etc.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bilden:Das Wesentliche dieser Erfindung wurde bereits im polytechnischen Journal

Bd. LXXXVIII S. 131 mitgetheilt.A. d. R.

1) Verbesserungen an dem gewöhnlichen hydraulischen Gasmeter, mit deren Hülfe eine

genauere Registrirung des consumirten Gasquantums erzielt und die Thätigkeit des

Meters sicherer gehemmt wird, wenn das Wasser durch Verdunstung oder aus andern

Ursachen unter ein gewisses Niveau sinken follte;

2) Verbesserungen in der Construction eines Stations-Meters für Gaswerke,

wodurch das innerhalb einer gegebenen Zeit aus dem Gasometer entweichende und von

dem Publicum consumirte Total-Gasquantum ermittelt und sein Druk regulirt

werden kann;

3) eine neue Construction und Anordnung eines Meßapparates für Wasser und andere

Flüssigkeiten;

4) eine verbesserte Construction des Zählapparates für Meter, mit deren Hülfe die

durch den Meter strömende Quantität Gases leichter ermittelt werden kann; diese

Vorrichtung ist übrigens auf jede Maschine anwendbar, bei der es sich um die Messung

von Flüssigkeiten handelt.

Die gewöhnlichen Gasmeter werden, wenn der Wasserstand zu tief ist, durch Absperrung

des Gas-Einlaßventils außer Thätigkeit gesezt; allein die mit diesem Ventile

in Verbindung stehenden Theile sind ihrer eigenthümlichen Construction und Anordnung

wegen der Corrosion ausgesezt, hindern dadurch bei eintretendem Wassermangel den

Schluß des Ventils, und sind somit die Veranlassung einer ungenauen Registrirung des

Meters. Die erste der vorliegenden Verbesserungen nun hat den Zwek, diesen

Uebelstand zu beiseitigen und beim Sinken des Wassers in dem Meter einen sicheren

Schluß des Ventils zu veranlassen.

Die Figuren 23

und 24

stellen einen gewöhnlichen hydraulischen Gasmesser dar, an welchem die so eben

bezeichnete Verbesserung in Anwendung gebracht ist. Fig. 23 stellt eine

Frontansicht des Meters dar und zwar theilweise im Durchschnitte, um die innere

Einrichtung deutlicher zu zeigen; Fig. 24 ist eine

Horizontalansicht desselben, theilweise im Durchschnitt. a, a ist das Gehäuse, welches die zum Theil in

Wasser eingetauchte Trommel umschließt; b die

Gas-Einlaßröhre. Durch das Ventil c gelangt das

Gas in die Trommel. So lange der Meter gehörig mit Wasser versehen ist, wird dieses

Ventil durch ein an den oberen Theil des sphärischen Schwimmers d befestigtes Stängelchen beständig offen erhalten;

dieser Schwimmer sinkt und steigt mit dem Niveau des Wassers. Jenes Stängelchen

trägt das an dem Ende eines kleinen um f drehbaren

Hebels e befindliche Ventil. Wenn nun das Niveau des

Wassers in Folge der Verdunstung oder aus irgend einer andern Veranlassung sinkt, so

sinkt mit demselben die Kugel d und gestattet dem Ende

des Hebels e niederzufahren und das Ventil auf die Fig. 23

dargestellte Weise zu schließen. Ueber dem Ventil und dem Hebel ist ein Schild g angebracht, welcher verhütet, daß irgend ein

plözlicher, durch die Röhre b herabkommender Gasstrom

das Ventil schließe, und zugleich den Zwek hat, eine Ablagerung fremdartiger Stoffe

auf dem Ventile zu verhindern. Unten am Schwimmer ist ein kleines Gewichtchen d* befestigt, um die Schwimmerstange aufrecht zu

erhalten und zu verhüten, daß sich das Ventil vorherrschend nach einer Seite hin

neige, oder nur auf einer Seite des Ventillagers aufliege.

Eine andere an dem gewöhnlichen Gasmeter anzubringende Verbesserung besteht darin,

daß man die Röhre h, durch welche das Wasser in den

Meter gegossen wird, mit einem verticalen Gehäuse i, i umgibt. Die oberen Ränder dieses Gehäuses liegen mit

der Oberfläche des Wassers in gleicher Höhe und bilden auf diese Weise einen Heber,

so daß kein Druk auf das Wasser im Stande ist, das Wasser hinauszutreiben.

Fig. 25 stellt

eine Methode dar, die Zu- oder Abnahme des Wassers in einem Gasmeter

auszugleichen. a ist ein abgekürzter Kegel, welcher an

der verticalen Spindel befestigt ist, die vermittelst der gewöhnlichen

Schraubenachse in Umdrehung gesezt wird; b ist ein

ähnlicher in umgekehrter Lage an der Spindel des Zählapparates befestigter Kegel;

c ein um beide Kegel geschlagenes Band, welches

durch einen Führer d, der mit dem Hebel des Schwimmers

e verbunden ist, in eine höhere oder tiefere Lage

gebracht wird. Je nachdem also der Schwimmer steigt oder sinkt, bewegt sich das Band

auf einem größeren Durchmesser des einen und auf einem kleineren Durchmesser des

andern Kegels. Angenommen die Registrirung eines Meters erleide in Folge der

Zu- oder Abnahme des Wasserstandes um 1 Zoll eine Aenderung von 10 Proc., so müßte der

Unterschied im Durchmesser der größeren und kleineren Kegelenden ungefähr 1/20

betragen, folglich würden bei gehöriger Adjustirung der Kegel die verschiedenen

Lagen des Bandes dem Zählapparate eine solche rotirende Bewegung mittheilen, welche

die Quantität des durch die Kammern des Gasmeters gegangenen Gases anzeigte.

Die verbesserten Stationsmeter sind in verschiedenen Modificationen in den folgenden

Figuren dargestellt. Fig. 26 zeigt die äußere

Ansicht eines Gasbehälters mit seinem Zählapparate. Fig. 27 stellt einen

Verticaldurchschnitt desselben dar. a, a, a ist der Wasserbehälter;

b, b, b der Gasbehälter; c die

senkrechte Röhre, durch welche das Gas in den Behälter b

gelangt; d die Röhre, welche das Gas den Hauptröhren und

von da den Brennern zuführt. Das obere Ende der Röhre c

verengt sich zu einer Mündung e, e, in welcher ein konisches Paraboloid f

hängt, das bei g an das Innere des Gasbehälters

befestigt ist und die Stelle eines Ventils vertritt. Je nachdem sich daher der

Gasbehälter hebt und sinkt, bietet der Kegel f dem

eintretenden Gas eine größere oder kleinere Oeffnung dar. Auf der äußeren Seite ist

an den Gasbehälter eine verticale Zahnstange h

befestigt, welche in ein Rad i greift, dessen Achse in

einem festen Steg k, k

gelagert ist. Eine Frictionsrolle dient dieser Stange als Führung. An dem vierekigen

Ende der Achse des Rades i ist ein Hebel l befestigt, der ein adjustirbares Gewicht m trägt. Vermöge der Umdrehung des Rades i wird dieser Hebel mit seinem Gewichte gehoben, wie die

punktirten Linien in Fig. 27 andeuten. Ein an

dem Steg k, k angebrachter

Träger n trägt ein Uhrwerk p, von dem aus eine verticale Spindel q sich

abwärts erstrekt, welche durch das Uhrwerk alle 12 Stunden einmal umgetrieben wird.

An dieser Spindel ist eine Trommel r befestigt, die mit

einem weißen Papierblatte überzogen wird. Dieses Papier ist in verticaler Richtung

rings um seine Peripherie in zwölf Abtheilungen getheilt, die den zwölf Stunden der

Nacht entsprechen, deßgleichen in horizontale Abtheilungen, welche der Höhe des

Gasbehälters entsprechen. Die Stange h trägt an ihrem

oberen Ende einen Bleistift s, dessen Spize mit der

Peripherie der Trommel r in Berührung ist. So wie nun

der Gasbehälter steigt oder sinkt, markirt die Spize des Bleistifts seine Höhe, und

die Rotation der Trommel gibt zugleich den Zeitpunkt und den Grad der Oeffnung des

Ventils e, e an, folglich

auch die Quantität des zu irgend einer Zeit durch die Oeffnung gegangenen Gases.

Sind alle Brenner verschlossen, so daß kein Gas durch die Röhre d strömen kann, so hebt das durch die Ventilössnung e dringende Gas den Behälter b zu seiner größten Höhe; der Kegel geht mit in die Höhe und verschließt die

Ventilöffnung. Bei dieser Stellung der Theile hat der Hebel l beinahe die verticale Stellung erreicht und übt nun beinahe gar keinen

Druk mehr auf den Gasbehälter aus. Sobald jedoch die Brenner wieder geöffnet werden

und das Gas durch die Röhre d strömt, so sinkt auch der

Gasbehälter mit dem Kegel und gestattet der zur Consumtion erforderlichen Gasmenge

den Durchgang; der belastete Hebel fällt zugleich nieder, vermehrt dadurch den Druk

in dem Maaße, als er sich seiner horizontalen Stellung nähert, und compensirt somit

den Reibungswiderstand des Gases in den Röhrenleitungen.

Die Figuren

28, 29,

30 und

31

stellen Modificationen der Stations-Gasmeter dar. Bei diesen wird die

Quantität des Gases durch Messung eines Bruchtheils des Gasvolumens ermittelt und

daraus das ganze Quantum hergeleitet. Die Figuren 28 und 29 sind

senkrechte, rechtwinkelig zu einander gestellte Durchschnitte eines

Stationsgasmeters. a, a ist

ein cylindrischer Wasserbehälter; b, b ein innerhalb desselben beweglicher Gasbehälter, an

dessen Boden sich eine Luftkammer c, c befindet, um demselben die nöthige Schwimmkraft zu

geben. Eine Centralröhre d besizt an ihrem Boden eine

enge Röhre e, die mit der Gaseinlaßröhre f und ihrer Kammer g

communicirt. Eine an den Gasbehälter befestigte und zwischen Leitungsrollen

gleitende verticale Stange h, h trägt an ihrem oberen Ende ein konisches Paraboloid i, eine Art Kegelventil, welches in die aus der Kammer

g in den oberen Theil des Wasserbehälters a, a führende Oeffnung paßt.

Eine andere an den Gasbehälter befestigte Stange k, Fig. 29, trägt

an ihrem oberen Ende ein kleineres Ventil l, welches in

einer neben der Kammer g befindlichen Hülfskammer m wirksam ist. An dem oberen Theile des Apparates ist

ein kleiner Gasmeter n gewöhnlicher Construction

angebracht. In diesen Meter führt aus der Kammer g eine

Röhre, um in denselben eine geringe Quantität Gases strömen zu lassen. Dieses Gas

gelangt, nachdem es gemessen worden ist, durch eine Oeffnung in die Hülfskammer m. Der Gasbehälter b, b ist mit einem Druke von ungefähr 2/10 Zoll Wassersäule

belastet. Wenn daher der Druk unterhalb und oberhalb des Gasbehälters gleich ist, so

bewegen sich die Ventile i und l mit dem Gasbehälter herab und heben die Communicationen auf. Vermindert

sich alsdann der Gasdruk in dem Behälter a, a in Folge des Gasaustrittes durch die Röhre p nach der Hauptröhrenleitung und den Brennern, so

bringt die geringe, durch die Röhre e in das Innere des

Behälters b strömende Quantität Gases diesen Behälter

ins Steigen, veranlaßt dadurch die Oeffnung der Ventile i und l und gestattet einer äquivalenten

Gasmenge durch die lezteren in die Wassercisterne a, a zu strömen. Da nun die Kegelventile i und

l in allen ihren Theilen ein gewisses Verhältniß zu

einander besizen, so wird der Durchgang des Gases aus der Kammer g durch den kleinen Meter n

in die Kammer m und von da in den Wasserbehälter a immer eine proportionale Gasmenge messen, woraus sich

dann das ganze durch das Ventil i gegangene Gasquantum

herleiten läßt.

Die Figuren 30

und 31

erläutern eine andere Modification eines Stations-Gasmeters von cylindrischer

Gestalt. Fig.

30 stellt einen senkrechten Durchschnitt des Apparates und Fig. 31 einen

horizontalen Durchschnitt durch den unteren Theil desselben dar. a, a ist das äußere Gehäuse;

b, b eine kreisrunde

Scheidewand; der Raum zwischen dieser und dem Gehäuse a,

a ist mit Queksilber ausgefüllt. In diese

Queksilberkammer, welche ein luftdichtes Ventil bildet, taucht der Gasbehälter c. An der Seite des lezteren befindet sich eine kleine

Kammer d, welche vermittelst der aus einem kleinen

Gasmeter führenden Röhre e einen kleinen Gasstrom

aufzunehmen bestimmt ist. Das durch die Röhre f in den

Gasbehälter strömende Gas hebt denselben, und das große Gasvolumen entströmt durch

die weite Oeffnung g in den äußeren Behälter, während

das aus dem Meter kommende geringere Gasquantum durch den engen Schliz h in den Behälter gelangt und durch sein relatives

Verhältniß die ganze Quantität anzeigt.

Fig. 32 stellt

einen verbesserten Apparat zur Messung des Gasdruks dar. a stelle einen Theil einer Gasröhre vor; in diese Röhre ist ein Rohr b eingefügt, welche das Gas in eine Fig. 28 und 29 im

Durchschnitt dargestellte Kammer c* leitet. Der untere

Theil dieser Kammer ist mit roth gefärbtem Wasser gefüllt, in welches das offene

Ende einer senkrechten Glasröhre d taucht. Der auf die

Oberfläche des gefärbten Wassers wirkende Druk des Gases in der Hauptröhre treibt

das Wasser die Glasröhre hinauf zu einer Höhe, welche dem Unterschiede des

Querschnittes der Kammer c und der Glasröhre äquivalent

ist, d. h. wenn der Querschnitt der Kammer c* 10 Zoll,

derjenige der Glasröhre 1 Zoll beträgt, so steigt das gefärbte Wasser in Folge des

Gasdrukes in der Glasröhre d neunmal so hoch, als es in

der Kammer sinkt. Die graduirte Scale an der Glasröhre zeigt den absoluten Druk

an.

Der verbesserte Apparat zur Messung des Wassers oder anderer Flüssigkeiten ist in den

Figuren

33, 34 und 35 dargestellt; er besizt eine rectanguläre Form und ist aus

zusammengenieteten Eisenblechplatten verfertigt. Fig. 33 ist ein

senkrechter Längendurchschnitt und Fig. 34 ein

Horizontaldurchschnitt des Apparates; Fig. 35 stellt einen

senkrechten Durchschnitt durch die Kammer A, Fig. 33, von

der rechten Seite aus

betrachtet, dar. Der rectanguläre Behälter a, a ist durch eine in der Mitte befindliche Scheidewand

b in zwei Abtheilungen A

und B getheilt. Ein an dem oberen Theil dieser

Scheidewand befindlicher schmaler Schliz vermittelt eine freie Communication der

Luft zwischen beiden Kammern. Durch eine senkrechte Röhre c, welche in den Canal d führt, wird das

Wasser in den Behälter eingelassen. Das innere Ende des Canales d communicirt mit einem in der Ventilbüchse e befindlichen Schliz 1. Das fächerförmige Ventil f gleitet horizontal über die Ventilbüchse und ist

inwendig, ähnlich dem sogenannten „DVentil“ einer Dampfmaschine, ausgehöhlt, so daß es in jeder

Lage mit zwei Schlizen der Ventilbüchse communicirt. Eine Schwimmkugel g ist mittelst eines Arms an eine horizontale Spindel

h befestigt, deren Zapfen sich in festen Lagern

drehen. An einen vierekigen Theil dieser Spindel ist ein Hebel i mit einem spatenförmigen Ende befestigt, welches, so

wie der Schwimmer mit dem Wasser in der Kammer A steigt

und sinkt, auf die an der Seite eines Tummlers (tumbler)

k angebrachten Zähne wirkt. Angenommen, die Kammer

A sey mit Wasser gefüllt, so ist der Schwimmer g in seine höchste Lage gestiegen und hat daher den

Hebel i in die Fig. 35 sichtbare Lage

versezt, worin der leztere, gegen den Zahn 1 stoßend, den Tummler k in die dargestellte Lage werfen mußte. Eine von den an

der unteren Seite des Tummlers befindlichen Klauen schob in Folge dieser Bewegung

das Schieberventil f zur Seite, öffnete dadurch den

Schliz 3 in der Ventilkammer und gestattete somit der Flüssigkeit den Durchgang nach

der Ausflußröhre l. Diese Stellung des Ventils gestattet

nun der Flüssigkeit im Canale e, von dem Schliz 1 durch

die Ventilhöhlung in den Schliz 2 und von da durch einen Fig. 34 durch punktirte

Linien angedeuteten Centralcanal in die Abtheilung B zu

fließen. In dem Maaße als die Flüssigkeit in dieser Abtheilung steigt, wird die Luft

daselbst comprimirt; sie dringt durch den oben erwähnten schmalen Schliz in die

Abtheilung A, wo sie die Entleerung der Flüssigkeit

befördert. Mit der Flüssigkeit in der Kammer A sinkt

auch der Schwimmer g und drängt mit Hülfe des Hebels i den Tummler und das Ventil in die entgegengesezte

Lage, wodurch der Schliz 1 geöffnet wird, um die Flüssigkeit aus dem Canale e in die Kammer A zu leiten

und mittelst der Schlize 2 und 3 eine Communication zwischen der Kammer B und der Ausflußröhre l

herzustellen. An die horizontale Spindel h ist ein

Sperrhaken m befestigt, welcher in ein Kronrad n greift, das mit dem in der Büchse p, Fig. 33, eingeschlossenen

Zählapparat in Verbindung steht. Auf diese Weise wird durch das Steigen und Sinken

des Schwimmers die Anzahl der Füllungen der Abtheilungen A und B registrirt. Um die Entweichung oder Absorption der

Luft und die daraus entspringenden Nachtheile zu vermeiden, steht ein in der Kammer

B befindlicher Schwimmer q durch einen Hebel mit dem in der Röhre c

angebrachten Ventile s so in Verbindung, daß dieses die

Zuflußröhre absperrt, wenn die Flüssigkeit in der Kammer zu hoch steigen sollte. In

diesem Falle kann man einen Zweiwegehahn t drehen, um

den Zutritt des Wassers abzusperren und das Wasser aus der Kammer B abzulassen.

Zur Messung des in einen Dampfkessel zugelassenen

Wasserquantums dient der Apparat Fig. 36. a ist der Dampfkessel; b

eine Archimedische Schraube als Meßapparat, durch welche das Wasser auf seinem Wege

nach dem Dampfkessel strömt; c eine Röhre, durch welche

aus dem Kessel Dampf in die Büchse geleitet wird, um in dieser denselben Druk wie in

dem Dampfkessel hervorzubringen.

Der lezte Theil der in Rede stehenden Erfindung besteht in einer neuen verbesserten

und vereinfachten Construction der Zählvorrichtung des Gasmeters, durch welche viel

gezahntes Räderwerk erspart wird. Die den Apparat einschließende Büchse kann in

derselben Lage, wie bei gewöhnlichen hydraulischen Gasmetern angeordnet werden. Die

Figuren

37, 38 und 39 liefern verschiedene Ansichten eines solchen Registrirapparates. Fig. 37 ist

die Zeigerbüchse, von der die Vorderplatte weggelassen ist, um die Zifferblätter

sichtbar zu machen. Fig. 38 stellt einen Durchschnitt des Apparates hinter den Zifferblättern

und Fig. 39

eine Horizontalansicht desselben dar. Die senkrechte Welle k erhält ihre Bewegung mittelst einer endlosen Schraube von einer Trommel

(Fig. 23

und 24).

Diese Schraube greift nämlich in ein an dem unteren Ende der Achse k befindliches horizontales Zahnrad m. Die so erhaltene rotirende Bewegung wird mit Hülfe

einer an dem oberen Ende der Achse k befindlichen

endlosen Schraube n, Fig. 38, auf den

Registrirapparat übertragen, indem diese Schraube in das Getriebe o greift und dasselbe in der Richtung des Pfeils in

Umdrehung sezt. An gleicher Spindel mit dem Getriebe o

ist ein eigenthümlich gestaltetes Excentricum p

befestigt, gegen dessen Peripherie das eine Ende eines langen Hebels q sich lehnt. Dieser Hebel, welcher durch die Feder r mit dem Excentricum p in

Berührung erhalten wird, ist mit einem in die Zähne des Sperrrades t einfallenden Sperrkegel s

versehen. Die Wirkungsweise dieses Registrirapparates ist folgende. Indem das an der

Achse des Getriebes o befindliche Excentricum p in der Richtung des Pfeiles rotirt, erhebt es das Ende

des Hebels q allmählich in die durch Punktirungen

angedeutete Lage Fig. 38, zieht dadurch den Sperrhaken s aus

den Zähnen des Rades t und gestattet demselben in den

darüber befindlichen Einschnitt zu fallen. Sobald der größte Halbmesser des Excentricums

an dem äußersten Ende des Hebels q vorüber gegangen ist,

so sinkt dieser Hebel herab und drängt mittelst des Sperrhakens das Sperrad t um einen Zahn weiter. Damit aber die Gewalt des

Impulses das Rad nicht weiter als um einen Zahn drehe, kommt der Sperrhaken mit dem

Theil u in Berührung, der jede fernere Drehung des Rades

verhütet, bis der Sperrhaken wieder frei geworden ist.

Es ist zu bemerken, daß bei jeder Umdrehung des Getriebes o und des Excentricums p 100 Kubikfuß Gas

durch den Meter gehen, und daß jede Rotation dieses Excentricums das Rad t um einen Zahn weiter schiebt; deßwegen zeigen die auf

dem Zifferblatte o*, das mit dem Getriebe o in Verbindung steht, markirten Zahlen an, daß 10, und

die auf dem zum Rade t gehörigen Zifferblatte t* markirten Zahlen, daß 100 Kubikfuß Gas durch den

Meter gegangen sind. Diese Quantität wird durch das Sperrrad w registrirt und zwar mit Hülfe eines kleinen, an dem Rade t befindlichen Stiftes v,

der gegen einen der Sperrradzähne wirkt und das Sperrrad um einen Zahn weiter

bewegt. Da das Rad t nur einen einzigen Stift v besizt, so muß dasselbe eine ganze Rotation vollenden,

ehe es mit dem nächsten Zahn des Rades w in Berührung

kommt; da nun das Rad t 10 Zähne besizt und jeder Zahn

einer Consumtion von 100 Kubikfuß Gas entspricht, so entspricht jeder Zahn des Rades

w 1000 Kubikfuß. Auch das Rad w besizt einen Stift x, der in ähnlichem Sinne

auf das Rad y wirkt, wie der Stift v auf das Rad w. Jedes der

Räder t, w, y besizt 10 Zähne; wenn nun das Rad t eine vollständige Umdrehung macht, zum Zeichen, daß

1000 Kubikf. Gas durch den Meter gegangen sind, so wird diese Quantität auf dem

Zifferblatte w* des Rades w

registrirt, indem sich dieses Rad um einen Zahn weiter bewegt. Während einer

Rotation dreht das Rad w das Rad y um einen Zahn, und gibt dadurch auf dem Zifferblatte y* zu erkennen, daß 10000 Kubikfuß Gas den Meter passirt

haben. Die Räder t, w, y bewegen sich mit ihren Zifferblättern nur periodisch,

d. h. das Rad t bewegt sich jedesmal bei 100, das Rad

w bei 1000 und das Rad y

bei 10000 Kubikfuß um einen Zahn weiter. z, z, z sind Sperrkegel, die

durch Federn gegen die Räder angedrükt werden, um dieselben in stetiger Lage zu

halten.

Fig. 40 stellt

eine andere Anordnung der Räder dar, bei welcher die Achsen der drei Räder a, b, c die Zifferblätter tragen. Eine durch das Excentricum e in Bewegung gesezte gezahnte Schiebstange d, d bewirkt auf folgende

Weise die Drehung dieser Räder. Das Rad a besizt nämlich

neun flache Zähne und einen tiefen Zahn; so oft nun die Stange d durch das Excentricum vorwärts geschoben wird, nimmt

der erste Zahn

derselben einen Zahn des Rades a mit, bis der tiefe Zahn

unter den Sperrzahn der Schiebstange kommt; dadurch fällt diese so weit herab, daß

ihr zweiter Sperrzahn einen Zahn des Rades b ergreifen

und das Rad b um einen Zahn fortschieben kann, wodurch

zehn Umdrehungen des Rades a registrirt werden. Das Rad

b besizt gleichfalls neun flache Zähne und einen

tiefen Zahn, wodurch dasselbe nach jeder Rotation des Rades b dem dritten Sperrzahn gestattet, in analogem Sinne auf das Rad c zu wirken.

Tafeln