| Titel: | Ueber die Stüpfelmaschine; von Fr. Kohl, Lehrer an der Gewerbschule zu Plauen. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XXXIV., S. 129 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Ueber die Stuͤpfelmaschine; von Fr. Kohl, Lehrer an der

Gewerbschule zu Plauen.

Aus dem Gewerbeblatt fuͤr Sachsen, 1843, Nr.

54.

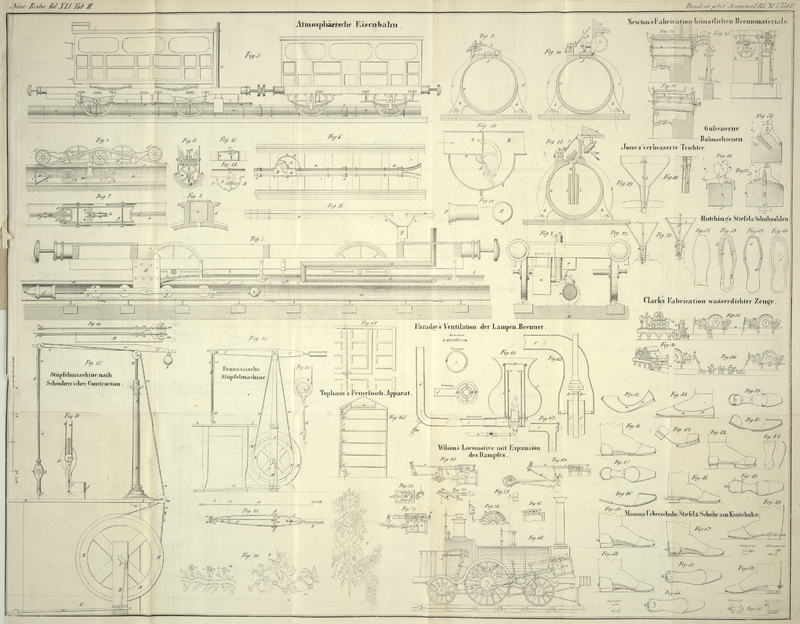

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Kohl, über die Stüpfelmaschine.

Die unter diesem Namen seit länger als einem Jahr hier als Hülfsmaschine für den

Vordruk baumwollener Stikereiwaaren in Gebrauch befindliche Vorrichtung ist in

Frankreich und in der Schweiz bereits seit einigen Jahren für die dortige Stikerei

benuzt worden, und hat den Zwek, die Contouren einer gemachten Musterzeichnung, wie

solche der Formenstecher gewöhnlich erhält, mit einer feinen Nadel so zu

durchstechen, daß dieselben ganz nahe liegende Löcher erhalten. Eine solche

durchlöcherte Zeichnung wird dann als Chablone zum Vordruk auf die Weise benuzt, daß

dieselbe auf den Mull, Batist etc. aufgelegt, ein mit einem Farbstoff, z. B. Indigo

verseztes feines Harzpulver (Dammarharz) mittelst eines weichen Filzwischers troken

durch die Chablone gerieben und hierauf das an der Waare hängende Pulver durch eine

heiße Plättgloke oder wohl noch vortheilhafter und sicherer durch einen

Heißwasserapparat angeschmolzen wird.

Ein so auf die Waare gebrachter Vordruk zeigt sich vor dem Fixiren des Harzpulvers

darauf vergleichsweise wie Fig. 20. nach dem

Anschmelzen des lezteren erscheinen die vorher durch Punkte gebildeten Contouren

mehr oder minder als Linien ohne Unterbrechung.

Es soll nun zunächst die fragliche Maschine selbst, und zwar in ihrer einfachsten

Form, so wie solche der Mechaniker Hr. Schönherr hier

mehrfach ausgeführt hat, näher beschrieben werden.

In Fig. 17,

18 und

19 ist

A, A eine hölzerne fest

zu schraubende Säule; sie besizt oberhalb eine cylindrische Aushöhlung, welche den

Stab B aufnimmt; auf dessen oberem Ende ist der

Balancier C, C durch Zapfen

so verbunden, daß ihm Drehungsbewegung in senkrechter Ebene verstattet wird, während

der im hohlen Cylinder drehbare, so wie höher und tiefer und mittelst Preßschraube

festzustellende Stab B sowohl Horizontalbewegung, als

auch ein Höher- und Tieferstellen des Balanciers zuläßt. Dieser Balancier

dient zur Führung des wesentlichsten, die Arbeit ausübenden Theiles der in den

Schnuren a, a hängenden

Kapsel D. In der lezteren befindet sich eine kleine

zugleich als Kurbelscheibe dienende Schnurscheibe b; sie

bildet mit der am Schwungrade M verbundenen

Schnurscheibe N, Fig. 19, den durch die

Leitrollen m, m, n, n und o, o unterstüzten Schnurlauf

a, a, a, a, a, wie

solcher aus dem Fig. 18 in doppelter Größe gezeichneten Durchschnitte der Kapsel D, so wie aus dem Grundrisse des Balanciers und

Schwungrades M, Fig. 19, deutlicher zu

ersehen ist. Das Verhältniß der Durchmesser der beiden Schnurscheiben b und N ist in der Zeichnung

wie 1 zu 18 angenommen, woraus folgt, daß die an der Kurbelstange c, oberhalb in einer Gabel eingezapfte, unterhalb aber

die Nadel e haltende Stange d bei einer Umdrehung des Schwungrades 18 Hübe und somit die Nadel eben so

viele Stiche machen wird.

Die Nadel bewegt sich in einer sie ganz genau umschließenden und in die hölzerne

Kapsel eingeschraubten Stahlhülse f, aus der sie bei

ihrer herabwärtsgehenden Bewegung etwa ¾ bis 1 Linie hervortritt; es kann

jedoch diese Hülse beliebig höher oder tiefer gestellt und somit das Hervortreten

der Nadel vermehrt oder vermindert werden.

Endlich ist das vordere Ende des Balanciers mit dem Kopfe der Kapsel noch durch einen

Metallstab E verbunden, welcher ebensowohl die Spannung

des Schnurlaufes bewirken, als auch die auf die Kurbelscheibe b oder Kapsel D überhaupt geäußerten

Erschütterungen möglichst vermindern soll. Von dem Momente, welches die Gewichte der

Kapsel D und Stange E auf

den vorderen Arm des Balanciers ausüben, wird ein beliebiger Theil durch das am

hintern Arm hängende und verstellbare Gewicht F

aufgehoben. Als Unterlage für die zu durchstechende Zeichnung kann wohl Tuch, Filz,

Leder etc. dienen, doch wird die Chablone ungleich schärfer, wenn die Tischplatte

z, z aus Hirnholz

besteht, oder damit fournirt ist. Im lezteren Falle wird namentlich der Aufwurf auf

der Rükseite der Chablone vermindert und es wird dann der noch bleibende geringe

Aufwurf durch Bimsstein vollends abgerieben. Das Schwungrad M, welches durch den Tritt G vermittelst der

Kurbelstange H und Kurbel J

bewegt wird, kann ein Gewicht von 25–30 Pfd. erhalten.

Der Gang der Maschine ist nun leicht begreiflich. Indem der Arbeiter mit dem Fuße den

Tritt G bewegt, führt er mit der Hand die Kapsel als

durchlöchernden Zeichnenstift auf den Conturen der Musterzeichnung herum. Bei

schwierigeren Partien der Zeichnung, bei denen die Nadel nur langsamer geführt

werden kann, läßt sich deren Geschwindigkeit durch angemessene Bewegung des Trittes

bequem modificiren. Nach Verhältniß der Zeichnung und Uebung kann die Nadel

15–30 Stiche in der Secunde machen.

Wenn das gewichtige Schwungrad (mit geringem Kurbelhub) einerseits, der Stab E aber, welcher vortheilhaft noch stärker genommen

werden kann, andererseits zu ruhiger Führung und Verminderung des auf die Nadel

geäußerten Pulsirens beitragen, so ist ein centrischer und leichter Gang der Rollen

an sich schon vorauszusezen, weßhalb in lezterer Beziehung die Zapfen in kupfernen

oder messingenen Futtern oder noch besser in Spizen laufen müssen.

Wenn mehrere Dessinateurs das Schwungrad und den Stab E

gegen die erstere Ausführung verstärkten, wie es die gegebene Beschreibung bereits

berüksichtigte, so hat sich dieses nach vielfachem Gebrauche als zwekmäßig

bewährt.

Es kann daher von der eben beschriebenen Schönherr'schen

Stüpfelmaschine noch bemerkt werden, daß sie sich neben der Einfachheit auch durch

Billigkeit empfiehlt. Der Preis ist circa 20 Thlr.

Der hiesige Dessinateur Hr. E. Heubner, bei dem sich eine

Schönherr'sche Maschine seit vorigem Jahre in

ununterbrochenem Gange befindet, lernte im vergangenen Sommer auch die derartigen

Maschinen in Paris kennen, und wir können durch dessen Gefälligkeit nachfolgende

Beschreibung der französischen Stüpfelmaschine, so wie einige allgemeinere

Bemerkungen zufügen.

Die übereinstimmenden Theile sind hier wie bei der obigen Maschine und in den

zusammengehörigen Ansichten ebenfalls gleichnamig bezeichnet.

Fig. 21, 22 und 23. In dem

Gestelle A, A ruht der aus

zwei Theilen bestehende hölzerne Balancier C, C, so wie das Schwungrad M

mit der verbundenen Schnurscheibe N.

Am vorderen Ende des Balanciers befindet sich ein in dessen verbindenden Querstüken

drehbares Stük g, welches am hinteren Ende durch eine

Schraubenmutter gehalten wird, vorn aber als Gabel i,

i geformt ist, Fig. 23. Der Metallstab

E ist um die durch die Gabel gehenden Zapfen drehbar

und es ist leicht zu übersehen, wie durch die dreifache Bewegung, nämlich durch die

des Balanciers, des Zapfens g und des in der Gabel

eingezapften Metallstabes E, der an dessen unterem Ende

befestigte Theil D nach allen Richtungen auf der

Zeichnentafel Z, Z geführt

werden kann. D ist ein Metallrahmen, welcher ähnliche

Theile wie die hölzerne Kapsel D der vorigen Figuren

enthält, und zwar die Schnurscheibe b′, die

excentrische Scheibe b mit der Stangenverbindung c und d und theilweise die

Hülse f; leztere ist kürzer als bei der vorher

beschriebenen Maschine, so daß die Nadel e beim Aufhube

nur wenig hineintritt, sondern vielmehr frei geht. Die Bewegung wird hier durch

einen von der Schnurscheibe N aus zweifach fortgesezten

Schnurlauf a, a, a, a, a bewirkt, indem die inmitten des Balanciers befindlichen Doppelrollen m, m′, n, n′, die

Fortsezungen bilden, so zwar daß N, m den ersten, m, n′ den zweiten und n′ b den dritten Schnurlauf darstellen. Die

Rollen m, m′, n, n′ und b′ laufen des leichteren Ganges wegen mit Spizen

ihrer stählernen Achsen in entsprechenden Lagern. G, I und

H bezeichnen ebenfalls Tritt, Kurbel und Kurbelstange.

Der unterhalb am Rahmen D sizende kleine Griff h dient zur bequemeren Führung des ersteren auf der

Zeichnung und ist mittelst einer Schraube stellbar. Das am hinteren Theile des

Balanciers verstellbare Gegengewicht F hat gleichen Zwek

wie bei der Schönherr'schen Maschine.

Betrachtet man die beiden beschriebenen Maschinen vergleichsweise gegen einander, so

bietet jede einige Vorzüge vor der andern. So führen wir nur beispielsweise an, daß

die die Nadel umschließende Hülse bei der Schönherr'schen

Maschine sich vortheilhaft zeigt, indem die Nadel sicherer geht, und nicht so leicht

abbrechen kann, auch das Auge weniger angegriffen wird, als bei der an der

französischen Maschine größtentheils freigehenden Nadel; andererseits möchte die an

der lezteren Maschine angewendete excentrische Scheibe, deren Achse in zwei

Zapfenlagern ruht, einen sanfteren Gang erzielen lassen.

Wir glauben, daß die gemachten Beschreibungen hinreichen dürften, die wesentlichste

Einrichtung dieser Maschine, so wie deren Handhabung vollständig zu erkennen, und

fügen schließlich noch über das anzuwendende Chablonenpapier, so wie über das

bereits erwähnte Harzpulver einige Bemerkungen zu.

Zu Chablonenpapier eignet sich eine dünne aber gutgeleimte Sorte am besten. Je

schwächer das Papier ist, desto feiner wird das Durchlöchern erfolgen, doch hat dieß

seine Gränzen, indem zu schwaches Papier beim Durchreiben des Farbpulvers leichter

knitterig wird.

Obwohl wir glauben, die oben angeführten Bestandtheile des Harzpulvers als richtig

bezeichnet zu haben, so sehen wir uns doch genöthigt, einer weiteren Angabe darüber,

ob es die alleinigen sind, so wie über das Verhältniß dieser Bestandtheile, uns zu

enthalten, weil solche nicht mit Bestimmtheit erfolgen könnte, halten auch dafür,

daß ein umsichtiger Dessinateur hierin nicht zu große Schwierigkeit finden wird. Da

die Haupteigenschaften eines solchen Farbpulvers die seyn müssen: sich leicht

durchreiben zu lassen, ohne dabei klebrig zu werden und die Löcherchen zu

verstopfen, sodann am Zeuge leicht anschmelzbar zu seyn, und sich durch die Bleiche

vollständig entfernen zu lassen, so kommt es nur auf eine Reihe von Versuchen an, um

ein Pulver, welches diese Eigenschaften besizt, darzustellen.

Uebrigens ist diese Farbe aus Paris zu beziehen von Barthelemy, ainé, Fabricant de Broderies, Paris, Rue Paradies No. 41.

Tafeln