| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication künstlichen Brennmaterials, worauf sich William Edward Newton, Patentagent in London, einer Mittheilung zufolge, am 13. Oktbr. 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XXXVI., S. 135 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Verbesserungen in der Fabrication

kuͤnstlichen Brennmaterials, worauf sich William Edward Newton, Patentagent in London, einer

Mittheilung zufolge, am 13. Oktbr. 1842 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1843, S.

339.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

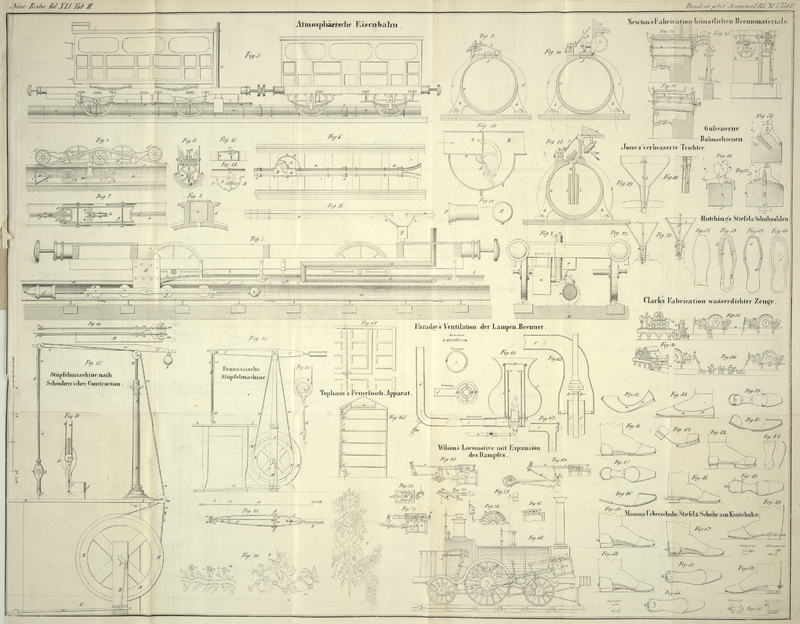

Newton's Fabrication künstlichen Brennmaterials.

Den Gegenstand vorliegender Verbesserungen bildet:

1) ein neuer Apparat zur Mischung und Erhizung der Ingredienzien, woraus das

Brennmaterial besteht;

2) ein verbesserter Stampf- oder Compressionsapparat, durch welchen das

Brennmaterial in Stüke von der gehörigen Gestalt und Größe gepreßt wird.

Hinsichtlich des ersten Theiles der Erfindung sind zwei Constructionen des Apparates

zum Mischen der Ingredienzien dargestellt: Fig. 24 ist der

Längendurchschnitt und Fig. 25 die Endansicht

einer dieser Constructionen in Verbindung mit dem verbesserten Stampf- oder

Compressionsapparat. Lezterer soll unten besonders beschrieben werden. Der

Mischungsapparat besteht aus einem Cylinder a, a aus starken Eisenplatten, dessen horizontale Welle b, b sich an beiden Enden in

geeigneten Lagern c, c

dreht. Das eine Ende der Welle b, b trägt ein Zahnrad d, in welches die an der

Spindel f sizende endlose Schraube e greift. Die Umdrehung der Spindel f wird von einer Dampfmaschine oder irgend einer andern

geeigneten Triebkraft hergeleitet. Der eiserne Cylinder a, a ist an beiden Enden offen, dreht sich

aber genau anschließend zwischen den Endplatten l, l. Er wird durch ein in dem Ofen g, g brennendes Feuer geheizt, und durch die

erwähnte, in das Rad d greifende endlose Schraube in

eine langsame Rotation um seine Achse versezt. Die Ingredienzien, welche die

Composition des künstlichen Brennmaterials bilden, sind die zu diesem Zweke

gewöhnlich angewendeten, nämlich Pech und Kleinkohle. Diese Materialien werden

zunächst zu feinem Pulver gemahlen, dann mit einander vermengt und in den Trichter

h gefüllt, von wo aus sie in den rotirenden Cylinder

fallen. Einer regelmäßigen Hize ausgesezt, veranlaßt dieser vermöge seiner Rotation

eine innige Vermengung

der Ingredienzien und eine stufenweise Erweichung und Erhizung der ganzen Masse,

ohne daß irgend ein Theil verkohlt. Nachdem dieser Zwek erreicht ist, wird die Thür

i auf der rechten Seite des Cylinders geöffnet und

die ganze Ladung in irgend einen geeigneten Behälter geschafft, von wo aus sie unter

die Stampfvorrichtung gebracht wird.

Fig. 26 stellt

eine Modification des so eben beschriebenen Mischungsapparates im

Längendurchschnitte dar. Im Inneren des rotirenden Cylinders ist eine feststehende

Achse angeordnet, die mit Seitenarmen j, j, j versehen ist, welche

einen langen Schaber k, k

tragen. Der Cylinder dreht sich, wie im vorhergehenden Falle, langsam über einem

Feuer, und da die Kante des Schabers k, k die innere Fläche des Cylinders berührt, so streift

sie sämmtliche derselben adhärirenden Ingredienzien ab, so daß diese

herabfallen.

Auch hier schließen, wie im vorhergehenden Falle, die Cylinderenden genau an die

Endplatten I, I, zwischen

denen sich der Cylinder dreht; dagegen ist im vorliegenden Falle der Cylinder an

hohlen Achsen m, m

befestigt, durch welche die stationäre Achse tritt. Leztere hat die Gestalt eines

Schraubenbolzens, und besizt am einen Ende einen Kopf n

und am andern Ende eine Schraubenmutter o; durch

Aufschrauben der lezteren wird die Achse ganz fest gegen die Träger P, P angedrükt. Die hohle

Achse m des Cylinders ist mit einem Zahnrade d versehen, mit dessen Hülfe die rotirende Bewegung auf

die Fig. 24

dargestellte Weise demselben mitgetheilt wird. Die pulverisirten Materialien werden,

wie oben, durch einen Trichter in den Cylinder gefüllt. Bei diesem Apparate erhält

der Cylinder nicht auf einmal seine Ladung, sondern die Materialien werden von dem

Trichter h aus in einem dünnen Strom aufgegeben; und da

während der Rotation des Cylinders der Schaber den an den Cylinderwänden

adhärirenden Theil der Ingredienzien umwendet, so wird der ganze Inhalt bald innig

vermengt, durchaus erwärmt, erweicht und in einen Zustand versezt seyn, in welchem

er dem Stampfapparat übergeben werden kann. Die Thür i

des Cylinders bleibt fortwährend offen, und in Folge der Rotation des Cylinders

fallen die Materialien beständig in den Recipienten; und um dieses Herausfallen zu

erleichtern, besizt der Cylinder eine etwas geneigte Lage.

Der zweite Haupttheil der Erfindung, nämlich der Stampfapparat, ist in den Figuren 24 und

25

dargestellt. Der Stampfer q, q, von bedeutendem Gewichte, hängt an einer Kette s und wird zwischen den Führungen r, r auf und nieder bewegt. Die Kette ist an die Rolle t, auf die sie sich windet, befestigt. Mit der Rolle t sizt an einer Achse die kleinere Rolle u, von welcher aus ein Riemen v nach einer ähnlichen, an der Achse f

befindlichen Rolle w läuft. Der Riemen v umschlingt die beiden Rollen v und w lose, läßt sich jedoch spannen, wenn

man die Rolle x erhebt und gegen die untere Seite des

Riemens andrükt. Die Rolle x sizt an dem kürzeren Ende

eines um z drehbaren Hebels y, dessen anderes Ende durch eine Zwischenstange 1 mit einem Handhebel 2

verbunden ist. Wenn dieser Hebel, welcher bei 3 seinen Umdrehungspunkt hat, von dem

Arbeiter niedergedrükt wird, so zieht er den längeren Arm des Hebels y mit sich herab, wodurch die an dem andern Ende des

lezteren befindliche Rolle x gegen den Riemen v angedrükt und dieser fest um die Rollen u und w gespannt wird. Auf

diese Weise wird die rotirende Bewegung unmittelbar der größeren Rolle t mitgetheilt, so daß sich nun die Kette s auf ihre Peripherie wikeln und das Gewicht oder den

Stampfer in die Höhe heben kann. Ist der Stampfer auf die gehörige Höhe

emporgehoben, so macht der Arbeiter den Riemen v durch

Erhebung des Hebels 2 loker, worauf der Stampfer augenbliklich vermöge seines

eigenen Gewichtes niederfällt. Hierauf drükt der Arbeiter den Handhebel wieder

nieder und spannt dadurch den Riemen; alsbald steigt der Stampfer in die Höhe, um

einen zweiten Schlag auszuüben. Eine der Führungen r,

r ist mit einem Fanghaken 4 versehen, welcher

nöthigenfalls herausgestoßen werden kann, um den Stampfer, wenn er nicht in Gebrauch

ist, in der Höhe zu erhalten. Die Formen werden aus freier Hand, eine neben der

andern, zwischen die Ständer unter den Stampfer gebracht und von dem Cylinder aus

gefüllt; nachdem ihr Inhalt eine hinreichende Compression erfahren hat, werden sie

wieder entfernt und durch andere ersezt. Sollte der Arbeiter das Niederdrüken des

Hebels einmal vernachlässigen und eben dadurch die Anspannung des Riemens versäumen,

so würde eine von dem oberen Theile des Stampfers hervorspringende Stange 5 den

längern Arm des Hebels y erheben und dadurch ohne

Beihülfe des Arbeiters den beabsichtigten Zwek erfüllen. Ein ähnlicher

hervorspringender Arm kann an der andern Seite angeordnet werden, um an ein Glökchen

zu schlagen und dem Aufseher ein Warnungszeichen zu geben, daß er den Riemen v nachzulassen habe.

Aus dieser Beschreibung erhellt, daß es der Arbeiter in seiner Gewalt hat, die

Schläge auf jede beliebige Weise zu modificiren, von einer raschen Reihenfolge

kleinerer Schläge an, bis zu einem oder zwei gewaltigen Schlägen.

Tafeln