| Titel: | Keely's und Alliot's patentirte Centrifugaltrokenmaschine. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XLVIII., S. 182 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Keely's und Alliot's patentirte Centrifugaltrokenmaschine.

Aus dem Mechanics' Magazine, Okt. 1843, S.

258.

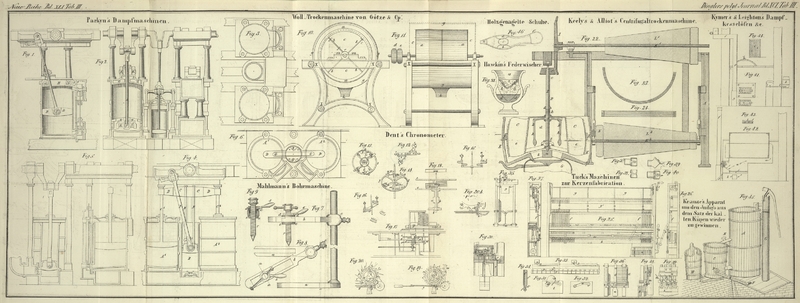

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Keely's nnd Alliot's Centrifugaltrokenmaschine.

Der Gedanke Stoffe und Zeuge aller Art dadurch zu troknen, daß man sie in eine rasche

Rotation versezt und dadurch den in ihnen enthaltenen flüssigen Theilchen ein

starkes Centrifugalbestreben ertheilt, ist nicht neu, denn vor vorliegendem Patente

sind zu diesem Zweke schon zwei oder drei Maschinen construirt worden, jedoch nur

mit theilweisem Erfolge, und zwar wegen der Schwierigkeit, eine Maschine so zu

construiren, daß ihre Theile bei der zum Troknen der Gegenstände nöthigen großen

Geschwindigkeit zusammenhalten. Es kam in Frankreich der Fall vor, daß bei einer

Maschine dieser Art (der Caron'schen), welcher man eine

Rotationsgeschwindigkeit von 300 Umdrehungen in einer Minute ertheilt hatte, eine

Platte in tangentialer Richtung abflog und dem Aufseher den Kopf glatt abschnitt.

Bei dem zu beschreibenden Apparate, welcher mit vollkommener Sicherheit eine

Geschwindigkeit von 1500 bis 2000 Umdrehungen in der Minute zuläßt, ist diese

Schwierigkeit durch eine glüklich ausgedachte Combination vollständig beseitigt. Der

Erfinder derselben ist ein Preuße, Namens Seyrig, welcher

das Patent den oben genannten Herren überließ.

Fig. 22 ist

ein senkrechter Durchschnitt dieser Maschine. A, A ist das Gestell, B eine

verticale Welle, die sich auf dem Stege b in einer

Pfanne a dreht und an ihrem oberen Ende einen

Frictionskegel c enthält, mit dessen Hülfe sie auf die

unten zu erläuternde Weise in Rotation gesezt wird. C

ist eine Trommel mit zwei concentrischen Abtheilungen oder Kammern d, e, welche die Welle B lose umschließt, und wenn sie nicht in Bewegung ist,

auf zwei kegelförmigen Hervorragungen f, s der Welle ruht. Beide Kammern besizen einen

gemeinschaftlichen metallenen Boden und sind jede an ihren Seiten von einem

fortlaufenden verzinnten Eisendraht umgeben, dessen nahe bei einander liegende

Windungen durch angelöthete transversale Metallstreifen verbunden sind. Der Dekel

der inneren Kammer wird mittelst Schrauben und Schraubenmuttern an einen eisernen

Ring befestigt, welcher die Drahtgitterseiten oben zusammenhält; der Dekel der

äußeren Kammer e dagegen, welche allein die zu

troknenden Gegenstände aufnimmt, ist zum Abnehmen eingerichtet und besizt an der

äußeren und inneren Peripherie einen Kranz, so daß wenn der Dekel befestigt wird,

der innere Kranz gegen die äußere Seite der inneren Kammer drükt und der äußere Kranz über die

Seiten der äußeren Kammer greift. Wenn die Maschine in Thätigkeit gesezt werden

soll, so wird der Dekel der äußeren Kammer mittelst Bolzen noch weiter befestigt.

Die Seiten der inneren Kammer d sind durch Verlängerung

der oben genannten metallenen Querstreifen durch Löthung und Nietung derselben an

die Platte, mit dem Boden verbunden. Die Drahtseiten der äußeren Kammer werden oben

durch einen eisernen Ring, an den sie genietet und gelöthet sind, zusammengehalten

und dadurch mit der Bodenplatte verbunden, daß man diese über die Seiten heraufbiegt

und an dieselben festlöthet und nietet, D ist ein in der

Kammer d aufgehängter Regulator; die zwei belasteten

Arme h, h sind an ihren

Ellbogen frei um Zapfen drehbar, die an der oberen Platte der Trommel befestigt

sind, und lehnen sich mit ihren oberen Enden gegen einen von der Welle

hervorspringenden Kranz. E ist ein Mantel, welcher die

ganze Trommel, die obere Seite ausgenommen, umgibt und zur Aufnahme des von den zu

troknenden Gegenständen abgeschleuderten Wassers dient; er ist an das Gerüst A, A befestigt. Bei y befindet sich ein Zapfen zum Ablassen des Wassers, und

an dem Boden eine Oeffnung, in welche eine Röhre eingefügt werden kann, um warme

Luft zuzulassen. Wenn die verticale Welle B in Rotation

gesezt wird, so nimmt sie die Trommel mit sich, und nach Maaßgabe der

Geschwindigkeit erlangen die in den Gütern enthaltenen flüssigen Partikelchen eine

centrifugale Tendenz. Da nun aber die Centrifugalwirkung im Falle einer ungleichen

Vertheilung des Gewichtes einen schädlichen erschütternden Einfluß auf die

Centralwelle B äußern und bei den zum schnellen Troknen

der Stoffe erforderlichen bedeutenden Geschwindigkeiten eine wirkliche Zerstörung

der Maschine herbeiführen könnte, so ist zur Vermeidung solcher Folgen der Regulator

eingeführt. Denn mit zunehmender Geschwindigkeit der Welle gehen die Arme des

Regulators auseinander und heben allmählich die Trommel C aus ihren kegelförmigen Lagern f, g in die Höhe. Dadurch wird die Trommel frei, so daß sie

nun den Schwerpunkt der Massen mit dem Rotationsmittelpunkt von selbst in Coincidenz

bringt. Um ein allzuplözliches Steigen der Trommel zu vermeiden, ist unmittelbar

über dem konischen Träger g eine Spiralfeder an die

Welle befestigt, und um die Trommel noch weiter im Gleichgewichtszustande zu

erhalten, ist sie in der Mitte von einem hohlen Ring oder Gürtel umgeben, von

welchem die Figuren

23 und 24 einen Grundriß und Durchschnitt liefern. Dieser Ring ist ungefähr zur

Hälfte mit Wasser gefüllt. Sollten nun die zu troknenden Gegenstände nach einer

Seite hin das Uebergewicht haben, so dient das Gewicht des nach der entgegengesezten

Seite des rotirenden Ringes hinfließenden Wassers mehr oder weniger dazu, diesem

Uebergewichte entgegen zu wirken. Dieser Erfolg wird noch begünstigt, wenn man das

Innere des Ringes in zwei oder mehrere Canäle abtheilt. G ist eine Röhre, durch welche Dampf oder heiße Luft in das Innere der

Trommel zugelassen werden kann, wenn man das Troknen der Gegenstände auf diesem Wege

beschleunigen will. Zu dem Ende ist der Boden der Trommel in der Mitte

durchlöchert.

Die Welle B wird auf folgende Weise in Rotation gesezt.

An dem Ende der Welle K1 befindet sich eine konische Scheibe I,

welche mit einer andern an dem oberen Ende der verticalen Welle B sizenden konischen Scheibe c in Berührung steht. Die Uebertragung der Bewegung wird durch bloße

Friction beider Scheiben vermittelt. L1 ist ein an dem Ende der Welle K1 befestigter Kegel

und L2 ein anderer

Kegel von gleichen Dimensionen, dessen Basis der Spize des andern Kegels gegenüber

liegt, und dessen Welle K2 mit dem Motor, es möge dieses eine Dampfmaschine oder ein Wasserrad

seyn, unmittelbar in Verbindung steht. M ist der um

beide Kegel geschlagene Riemen, durch dessen Verschiebung nach der rechten oder

linken Seite vermittelst eines Riemenleiters die Geschwindigkeit je nach Bedürfniß

beschleunigt oder vermindert werden kann. N ist die

Rolle, auf welche die Triebkraft unmittelbar übertragen wird.

In den Lenton-Werken bei Nottingham haben die HHrn. Keely und Alliot eine solche Maschine in

Thätigkeit, deren 36 Zoll im Durchmesser haltende Trommel mit einer Geschwindigkeit

von 1500 bis 1600 Umdrehungen in der Minute rotirt. Eine nach dem älteren System

construirte Maschine von gleicher Größe, z. B. die vor einigen Jahren von Robinson patentirte (polytechnisches Journal Bd. LXXXIV S.

433) könnte man mit Sicherheit nicht mit der Hälfte obiger Geschwindigkeit

rotiren lassen.

Tafeln