| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Fabrication der Lichter, worauf sich Joseph Henry Tuck, Ingenieur zu London, am 8. Sept. 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. L., S. 186 |

| Download: | XML |

L.

Verbesserungen an Maschinen zur Fabrication der

Lichter, worauf sich Joseph Henry

Tuck, Ingenieur zu London, am 8. Sept.

1842 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1843, S.

317.

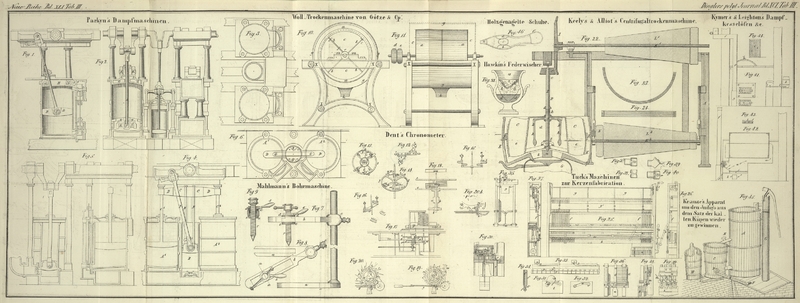

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Tuck's Verbesserungen an Maschinen zur Fabrication der

Lichter.

Die Erfindung bezieht sich

1) auf einen eigenthümlich construirten Apparat, in welchem Lichter an

ununterbrochenen Dochten gegossen werden;

2) auf einen Apparat, zur Vollendung der unteren Enden und Spizen solcher

Lichter.

Fig. 25 stellt

die Maschine im Frontaufriß dar. Sämmtliche Theile befinden sich in der dem Füllen

der Formen vorangehenden Lage. Fig. 26 ist eine

Endansicht und Fig.

27 ein Querschnitt der Maschine. Die übrigen Figuren stellen verschiedene

Ansichten einiger Maschinentheile in größerem Maaßstabe dar.

a, a, a stellt die Spulen dar, auf die der ununterbrochene Docht aus Baumwolle

oder irgend einem andern geeigneten Material gewikelt ist. Diese Spulen steten lose

an Achsen, welche in dem Maschinengestelle gelagert sind. Von den Spulen a, a, a gehen die zusammenhängenden Dochte über ein Brett b, b und treten durch kleine in dem unteren

Theile der Hähne d, d, d angebrachte Löcher c, c, c, wie die abgesonderten

Ansichten Fig.

28 und 29 deutlicher zeigen. Von da erstreken sich die Dochte aufwärts durch die

Hähne d, d, d und durch die Mitte der Formen

e, e, e, mit deren Spizen die Hähne d, d, d, wie die Seitenansicht

Fig. 28

und die Frontansicht Fig. 29 zeigt, in

Verbindung stehen.

Diese Hähne können auf gewöhnliche Art eingerichtet seyn, nur muß die Lilie ein

kleines Loch haben, welches gerade weit genug ist, um den Docht leicht in die

cylindrische Form treten zu lassen. Jeder Hahn ist mit einem sich federnden Hebel

m versehen, dessen eines Ende mit der Hahnlilie

verbunden ist, während das andere Ende in einen Schliz tritt, welcher in einen an

die untere Seite der horizontalen Schiebstange n

n festgeschraubten Eisenblechstreifen geschnitten ist.

Das Ende dieser Schiebstange articulirt mit einem Handhebel o, o, Fig. 25. Wenn nun dieser

Hebel aus der durch punktirte Linien in die durch ausgezogene Linien dargestellte

Lage gebracht wird, so dräng die dadurch veranlaßte Längenbewegung der Schiene n, n die Federhebel m in die Fig. 25 und 29

dargestellte diagonale Lage und bewirkt dadurch den Schluß sämmtlicher Hähne. Die

über denselben befindlichen Dochte müssen alsdann in die Mitte der cylindrischen

Formen gebracht und in dieser Lage festgehalten werden. Dieß geschieht dadurch, daß

man in jeden Docht eine Schleife knüpft und in einen an der horizontalen Schiene q befindlichen Haken einhängt. Alsdann wird eine Schiene

r vorgeschoben, so daß sie, wie Fig. 30 zeigt, ungefähr

die Hälfte der Formmündungen bedekt; die zugleich zurükweichende Schiene q spannt die Dochte und zieht sie in die verticalen an

der Vorderseite der Schiene r angebrachten Rinnen.

Jezt kann das flüssige Material in den längs der Vorderseite der Maschine sich

erstrekenden Trog s, s, s, Fig. 30, gegossen werden,

aus welchem es sofort zur Bildung der Kerzen in die Formen fließt. Nachdem das

Material in den Formen erkaltet ist, schafft man, ehe das „Ziehen der

Lichter“ erfolgt, den überflüssigen Stoff in dem über den

Lichterformen befindlichen Troge mit Hülfe eines geeigneten Messers oder

Instrumentes hinweg.

Nachdem die erste Kerzenreihe kalt und hart geworden ist, hakt der Arbeiter die

Dochte los, bewegt die Stange r zurük und zieht

sämmtliche Kerzen aus freier Hand an der Schlinge senkrecht aus den Formen, wobei

jede Kerze für die folgende Kerze die erforderliche Dochtlänge durch die Form nach

sich zieht. Die Dochtschlinge wird alsdann in eine konische Kerbe gelegt, welche in

die an der unteren Seite des Rahmens g befindliche

Schiene geschnitten ist; in dieser Lage hängt die erste Kerzenreihe, während eine

zweite gegossen wird.

Um successive Kerzenreihen mit diesem Apparat zu verfertigen, sind gewisse

mechanische Bewegungen erforderlich, welche jezt erläutert werden sollen. Zur

Oeffnung der Hähne ist es nothwendig, den Hebel o, o zurükzubewegen und ihn in die durch Punktirungen in

Fig. 25

angedeutete Lage zu bringen. Dadurch werden die Federhebel m, m in die entgegengesezte geneigte Lage

gezogen, und die Dochte können nun frei durch die Hähne gleiten.

Die erste Kerzenreihe f, f,

f hängt, wie oben erwähnt, mittelst der Schlingen

frei von der unteren Seite des Rahmens g

g, g herab, welcher mit den

endlosen Ketten h, h, Fig. 25, 26 und 27, verbunden

ist. Diese Ketten laufen über gezahnte Rollen i, i und ein ähnlicher Rahmen g, g ist gleichfalls mit den Ketten h, h verbunden; der eine

Rahmen hängt an der Vorderseite der Maschine und der andere, wie Fig. 27 zeigt, etwas

hinter demselben. Die Rahmen stehen mittelst Drehzapfen mit den Ketten in

Verbindung, so daß, wenn das Vorderbrett erhoben wird, die Zapfen über die Rollen, i, i gehen und die hintere Stellung einnehmen,

wobei sie zugleich das vordere Brett vorwärts bringen. An derselben Achse mit der

Rolle i befindet sich ein kleines Stirnrad j, welches mit einem kleinen Getriebe k im Eingriff steht, dessen Achse mit Hülfe der Kurbel

l, Fig. 25 und 26, in

Umdrehung gesezt wird. Durch Handhabung der Kurbel l

sezt also der Arbeiter die Räder und Getriebe i, j und k in Rotation, hebt

somit den vordern Rahmen g in seine höchste Lage und

senkt zugleich den andern dahinter befindlichen Rahmen an seine Stelle. Dieser

Rahmen veranlaßt dadurch, daß er seine Stellung mit dem ersteren vertauscht und auf

die dargestellte Weise vorrükt, sämmtliche konische Kerben, die spizen Enden der

Kerzen der oberen Reihe zu ergreifen, worauf ein gerades Brett g* gegen die

Vorderseite der Kerzenreihe bewegt wird, und dieselbe festhält. Die Rahmen sind, wie

Fig. 25

zeigt, oben und unten mit einer Reihe von Kerben versehen, so daß die Kerzen weder

seitwärts noch abwärts fallen können.

Die Schlingen, an denen die erste Kerzenreihe von den konischen Kerben des oberen

Rahmens herabhing, werden alsdann vermittelst eines scharfen Messers oder sonstigen

Instrumentes unter dem unteren Rande des oberen Rahmens g abgeschnitten, und dieser wird darauf in seine hintere Stellung

zurükgebracht. Nach Vollendung dieser Operation zeigt sich ein neues Stük Docht in

den Formen e, e, e, und nun wird es nothwendig, sämmtliche Hähne d, d, d zu schließen, was durch die rükgängige Bewegung des Hebels o in die Fig. 25 dargestellte Lage

geschieht.

Das Nächste, was nun geschieht, ist das Aufziehen der Dochte in die Mitte der Formen,

und um dieses leicht zu bewerkstelligen, werden die Dochte von den an der

horizontalen Schiene q befindlichen Haken p, p, p ergriffen und festgehalten. Um die Dochte festzuhalten, müssen diese

Haken eine Bewegung nach vorn, nach der Seite und eine rükgängige Bewegung machen,

und zugleich muß sich die metallene mit verticalen Rinnen versehene Schiebstange r, r, r, Fig.

33, auswärts bewegen. Wenn sich die Hakenschiene q, q rükwärts bewegt, so bringt sie die Dochte

in die Rinnen der Schiene r, r und hält sie darin fest, indem sich diese Schiene, wie bemerkt, auswärts

bewegte, bis sie, wie Fig. 30 zeigt, die Hälfte

der Formmündung bedekte. Diese Bewegungen nun werden auf folgende Weise

bewerkstelligt.

An den hinteren Theil der Hakenschiene q ist eine Fig. 31

abgesondert dargestellte flache Metallplatte t in

horizontaler Lage geschraubt. In dieser Platte befindet sich ein Einschnitt u von eigenthümlicher Gestalt. Die Platte erstrekt

sich rükwärts durch eine in die Schiebstange v, v geschnittene Rinne; diese Stange trägt eine senkrechte

Achse mit zwei horizontalen messingenen Rollen w, w. Leztere laufen, die eine in dem in der Platte t befindlichen Einschnitte, die andere in dem unter

diesem befindlichen nachher zu beschreibenden Einschnitte.

Ein eigenthümlich gestaltetes Excentricum x ist um einen

an dem hinteren Gestell der Maschine befestigten Zapfen beweglich und die Achse der

messingenen Rolle w bewegt sich in einem langen in dem

Excentricum x, Fig. 31, angebrachten

Schlize.

Die Metallplatte t ist mit Stiften oder Aufhältern y, y versehen, welche

dadurch, daß sie sich gegen das Excentricum lehnen, eine Seitenbewegung der Platte

so lange verhüten, bis der Aufhälter y das Oehr des

Excentricums verläßt. Der Schiebstange v wird

vermittelst des Handhebels z eine Seitenbewegung

mitgetheilt. Diese Seitenbewegung veranlaßt die messingenen Rollen w längs des Schlizes u vorzurüken; und da sich die

Platte t und die Hakenschiene q, woran diese befestigt ist, wegen der Aufhaltstifte y nicht seitwärts bewegen können, so werden sie auswärts

gedrängt, bis einer der Stifte y das Oehr des

Excentricums x verläßt, was in dem Momente geschieht, wo

die Messingrolle an dem Scheitel der Biegung des Einschnitts u angelangt ist. Jezt bewegen sich die Platte t und die Hakenschiene q mit Hülfe des andern

Stiftes ungehindert zur Seite, bis das Ende der Hakenschiene an dem Endgestell der

Maschine anstößt, worauf die fortgesezte Vorwärtsbewegung der Stange v und der gegen die gegenüberliegende geneigte Seite des

Einschnittes u drükenden Rolle w die rükgängige Bewegung der Hakenschiene veranlaßt. Diese Bewegung der

Rolle w macht, daß sich die Haken nach außen, zur Seite

und rükwärts bewegen und dadurch die Dochte ergreifen — eine Operation,

welche durch das gleichzeitige Vorrüken der Schiebstange r, r vervollständigt wird. An die Schiebstange

r, r ist eine

horizontale Metallplatte 1, 1 befestigt, welche hinsichtlich ihrer Größe und Gestalt

der erwähnten Platte t, unter der sie angeordnet ist,

gleicht. Auch diese Fig. 32 abgesondert dargestellte Platte besizt einen eigenthümlich

geformten Einschnitt, dessen eine Hälfte geneigt, während die andere gerade ist. In

diesem Einschnitte spielt die untere Messingrolle auf ähnliche Weise, wie die andere

w in dem Einschnitte der Platte t. Die Enden der Schiebstange schließen genau an das

Endgestell und bilden dadurch einen Trog zur Aufnahme des geschmolzenen Materials.

Wenn daher durch die Seitwärtsbewegung der Schiebstange v die Messingrolle w längs des geneigten

Schlizes vorrükt, so sind die Platte 1, 1 und die Schiebstange r, r, mit denen sie

verbunden ist,

genöthigt sich auswärts zu bewegen, bis die Rolle w an

dem Ende des geneigten Schlizes ankommt, worauf sie sich längs des geraden Theils

fortbewegt, ohne auf die Platte zu wirken. Nachdem nun die Maschinentheile in dieser

Lage sich befinden, so ist nur noch vor dem Einfüllen des geschmolzenen Materials

alles gehörig dicht zu machen. Dieß geschieht dadurch, daß man den Hebel z, z in die Fig. 27 und 30 durch

Punktirungen angedeutete Lage stößt, wobei er in eine in die hintere Seite des

Schiebers 2, 2 geschnittene Kerbe tritt. An der Vorderseite des Schiebers 2, 2 sind

mehrere geneigte Ebenen 3, 3 angeordnet und zwar unmittelbar unter einer

entsprechenden Anzahl Rollen 4, 4, Fig. 33. Der Hebel wird

nun am einen Ende erhoben, wodurch er den Schieber 2, 2 seitwärts bewegt und die

geneigten Ebenen unter die Rollen 4, 4 drängt. Da nun die lezteren in festen Lagern

ruhen, so pressen sie die metallene Schiebstange r, r fest gegen ihre Unterlage, und verhüten dadurch, daß

ein Theil des geschmolzenen Materials unter dieselbe trete.

Der Apparat ist nun bereit, eine neue Füllung des geschmolzenen Materials in Empfang

zu nehmen, welches in den Trog s, s gegossen wird. Ist dasselbe erkaltet, so öffnet man die Hähne, macht die

Dochte von den Haken los und zieht die Schiebstange r,

r, so wie die geneigten Flächen 3, 3 zurük. Hierauf

dreht man die Kurbel l und bringt den leeren Rahmen

herab, um die zweite Kerzenreihe in Empfang zu nehmen, zugleich erhebt man den

vollen Rahmen in seine höchste Lage, und zieht dadurch die neuen Kerzen aus ihren

Formen. Ein Brett g* wird hierauf wie oben gegen die Vorderseite der Kerzenreihe

bewegt, um dieselbe festzuhalten. Nachdem sodann die obere Reihe mit Hülfe eines

scharfen Messers von dem Dochte getrennt worden ist, bleibt den Kerzen eine zum

Anzünden hinreichende Dochtlänge. In diesem Zustande können endlich die Kerzen aus

dem vollen Rahmen herausgenommen werden.

Wo zum Schmelzen des Talgs oder sonstigen Materials keine große Hize erforderlich

ist, sezt der Patentträger an die Stelle der erwähnten Hähne ein eigenthümlich

gestaltetes Mündungsstük. c, c, Fig.

34, stellt den Verticaldurchschnitt einer Kerzenform dar. Das Mündungsstük

besteht in einer engen Röhre mit Flantsche d, die an das

untere Ende der Form gelöthet oder auf sonstige Weise befestigt ist. Diese Röhre

endigt sich in einen Blök f, und der innere Durchmesser

derselben ist so beschaffen, daß der Docht bei seinem Durchgang durch dieselbe etwas

comprimirt wird. In Folge dieser Anordnung kann der geschmolzene Talg nicht ganz

durch die Röhre d hindurchfließen; denn der dikere Theil

f entzieht demselben den Wärmestoff und macht ihn

erstarren.

Die Figuren 35

und 36

stellen den Apparat zur Vollendung der Böden und Spizen solcher Kerzen dar. Fig. 35 ist

ein Frontaufriß dieser Maschine, wobei der größeren Deutlichkeit wegen einige Theile

im Durchschnitte sichtbar sind; Fig. 36 ist ein Grundriß

derselben. Der Apparat gleicht in den meisten Theilen einer gewöhnlichen Drehbank,

und wird mit Hülfe eines Tretschämels a, a in Bewegung gesezt.

Die rotirende Bewegung wird vermittelst eines endlosen Riemens von der größeren Rolle

auf die kleinere b übertragen. An die Achse der lezteren

wird ein Messer oder Schneidinstrument c von

eigenthümlicher Construction geschraubt oder auf sonstige Weise befestigt. Die zu

bearbeitenden Kerzen liegen in einer Reihe auf einem an der Seite der Maschine

befestigten geneigten Brett d, d und werden von da auf einen Blok e

geschafft, der an seiner oberen Seite eine zur Aufnahme der Kerze dienliche Rinne

besizt. In dieser Rinne hält der Arbeiter die Kerze fest, und schiebt ihr Ende dem

rotirenden Messer c entgegen, wodurch der Boden der

Kerze vollkommen glatt hergestellt wird. Der Behälter g

dient zur Aufnahme des Talgabfalls. Das Schneidinstrument zur Herstellung des Bodens

der Kerzen ist Fig.

37 im Grundriß dargestellt. Fig. 38 zeigt das

Instrument zur Herstellung der Kerzenspizen von dem Hälter abgesondert. Die Figuren 39 und

40 sind

zwei Ansichten eines Messers, dessen Gestalt von der des Instrumentes Fig. 38 etwas

abweicht, obwohl es mit demselben zu einerlei Zwek verwendet wird.

Tafeln