| Titel: | Miszellen. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. LXIII., S. 240 |

| Download: | XML |

LXIII.

Miszellen.

Miszellen.

Neue Art Schiffdampfkessel.

Man sieht seit einem Jahre auf der Themse Dampfboote mit einer, wenigstens was die

Dampfschifffahrt betrifft, neuen Art Dampfkessel; man scheint dieselben auch

fuͤr die seefahrenden Schiffe einfuͤhren zu wollen. Das Wenige, was

uͤber dieselben zur Zeit mitgetheilt werden kann, ist folgendes. Die

erwaͤhnten Kessel sind roͤhrenfoͤrmig, wie bei den Locomotiven,

d. h. die Heizroͤhren und Feuercanaͤle, durch welche der Rauch

entweicht, bestehen, wie bei den Locomotiven aus einer Menge Roͤhren,

waͤhrend der Feuerraum seine bisherige Form bei Dampfschiffen ziemlich

beibehaͤlt. Diese Kessel, viel dauerhafter als die gewoͤhnlichen, so

wie die Kaͤsten, Maͤntel, Feuerraͤume etc. sind von besonders

starkem Eisenblech und die Waͤnde und Kanten uͤberall sehr gut mit

einander verbunden. — Dieses System gestattet die Anwendung eines

hoͤhern Dampfdruks als bisher, ohne Vergroͤßerung der Gefahr und

folglich die volle Entwiklung des Expansionssystems, es wird hierdurch an

Brennmaterial wie an Raum viel erspart; von lezterm erfordern diese Kessel nicht die

Haͤlfte. Es bieten sich hier zwei Einwuͤrfe dar; die

Siederoͤhren duͤrften sich naͤmlich bald mit einer Kruste

bedeken und der Ruß sich in den Feuercanaͤlen anhaͤufen. Allein die

Kruste haͤngt dem Messing nicht so fest an, wie dem Eisen, und selbst bei

eisernen Roͤhren wird die zum Reinigen des Kessels von dem concentrirten,

salzbeladenen Wasser dienende Pumpe die Bildung bedeutender Krusten verhindern; so

wie auch die Einfuͤhrung von Walliser Steinkohlen, wenigstens in England

hoffen laͤßt, daß sich nicht bedeutend viel Ruß in den Feuercanaͤlen

absezen wird; uͤbrigens koͤnnte derselbe auch leicht entfernt werden,

indem man am Vordertheil des Kessels eine Thuͤr anbraͤchte, durch

welche man an diese Canaͤle gelangt. Den HHrn. Miller und Ravenhill (den Erfindern der im

polytechnischen Journal Bd. LXXXVII S. 6 besprochenen compendioͤsen

Schiffdampfmaschnie) verdankt man diese Dampfkessel, die sich bereits an dem

„Blakwall“ und „dem Prinzen von Wales“

befinden und auch an dem im Bau begriffenen „Infernal“

angebracht werden sollen, mit welchem leztern ein entscheidender Versuch

uͤber die Anwendbarkeit dieser Dampfkessel zur See angestellt werden wird.

(Moniteur industriel 1843 Nr 783.)

Deutsche, belgische und englische Eisenbahnschienen.

Bei einer juͤngst zu Darmstadt gehaltenen Sizung des dortigen

Eisenbahn-Ausschuffes wurden die Antraͤge zur Lieferung von 80,000

Cntr. Eisenbahnschienen entgegengenommen. Zur Bewerbung um die ausgeschriebene

Lieferung hatten sich Agenten aus England, Belgien und den rheinischen Eisenwerken

eingefunden, und bei Klarstellung der eingereichten Submissionen ergaben sich

solgende Forderungen:

Englische Lieferanten.

Pfd. St.

Sh.

Franco.

Thomson und Forman in Suͤd-Wales

6

10

Rotterdam.

Rimne Eisenwerk

5

19

Newport.

6

13½

Rotterdam.

Gest und Comp.

6

10

Cardif.

6

12

Rotterdam.

Kreft, fuͤr Gebruͤder Bailey

5

3½

Newport.

6

4

Rotterdam.

Belgische Lieferanten.

fl.

kr.

Franco.

Cockerill in Seraing

5

43½

Mainz ohne Zoll und Octroi.

Couillier

5

15

Mainz.

Ukerée

5

21

Mainz.

Deutsche Lieferanten.

fl.

kr.

Franco.

Jacobi Haniel und Huyssen auf der

GutenhoffnungshuͤtteHoͤsch von Duͤren

77

2323

Mainz incl. aller Unkosten.

Unterwirft man die saͤmmtlichen Preise einem Vergleich, so ergibt sich, daß

das englische Haus Gebruͤder Bailey die billigste

Forderung gestellt hat, indem dessen Schienen franco Mainz inclusive zoll und aller

sonstigen Kosten sich auf 6 fl. 53½ kr. bis 6 fl. 54 kr. per 50 Kilogr. calculiren, was bei 80,000 Cntr., gegen

die billigste der uͤbrigen Forderungen einen Minderbetrag von 40,000 fl.

ausmacht. Ob uͤbrigens die allzubilligen Preise bei Eisenbahnschienen auch

immer die erforderliche Qualitaͤt Eisen mit sich suͤhren, ist eine

Frage, die vielfache Eroͤrterungen zulaͤßt. (A. A. Ztg.)

Durand über die gepreßten

Kupferwaaren von Fugére in Paris.

Die Kunst, aus Kupferblech Gegenstaͤnde auf Stoßmaschinen zu pressen, welche

sehr betraͤchtliche Erhoͤhungen und Vertiefungen darbieten und große

raͤumliche Dimensionen haben, verdankt dem Fabrikanten Fugère eine sehr bedeutende Entwiklung. In dem Umfang, in welchem sie

gegenwaͤrtig ausgeuͤbt werden kann, ist es ihr wegen ihrer

mannichfachen Vortheile moͤglich, vor der Anwendung des Bronze- und

Eisengusses in vielen Faͤllen, und vor den galvanoplastischen Processen fast

durchgehends mit alleiniger Ausnahme der Faͤlle, wo Kunstgegenstaͤnde

treu copirt werden sollen, den Vorzug zu behaupten, da ihre Erzeugnisse mit

geringstem Zeit- und Geldaufwande und in einem

verhaͤltnißmaͤßig geringen Gewichte angewendet werden

koͤnnen.

Die Moͤglichkeit, Kupferblech in vertiefte Formen zu pressen, beruht

bekanntlich auf der Haͤmmerbarkeit des Kupfers; allein es ist durch diese

Eigenschaft auch der Anwendung des Processes eine Graͤnze gesezt, da, wenn

das Metall an einer Stelle zu stark angestrengt wird, leicht eine Trennung seiner

Theile erfolgt, vor wiederholter Anwendung desselben Processes muß dann bekanntlich

ein Ausgluͤhen erfolgen. Diese Eigenthuͤmlichkeit des Kupfers und das

Erforderniß, den Erzeugungsproceß moͤglichst zu beschleunigen, haben zu der

Anwendung mehrerer Maßregeln gefuͤhrt, von deren richtiger Anwendung das

Gelingen des ganzen Processes abhaͤngt. Um das Blech nicht gleich

anfaͤnglich in eine zu tiefe Form zu pressen, hat man Bleimassen in dieselbe

gegossen, welche nach jedem Druke durch kleinere und kleinere zu ersezen sind; der

dazu gehoͤrige Kern wird aber entsprechend stumpf hergestellt. Da dieß jedoch

einen großen Zeitaufenthalt verursacht, so hat man anfaͤnglich eine

groͤßere Anzahl uͤbereinander gelegter Platten gleichzeitig gepreßt,

welche weniger nachgeben, und je mehr sich die Platten der Form naͤhern und

geeignet werden die feineren Modificationen der Form anzunehmen, eine desto

geringere Anzahl von Platten hat man gleichzeitig behandelt. Bei Behandlung

einzelner Platten hat man ferner da, wo die Gefahr des Reißens am groͤßten

war, kleine Blechstuͤke (chemises) allein

aufgelegt, um die betreffende Stelle zu schuͤzen.

Um endlich die aͤußerste Schaͤrfe in allen Einzelheiten zu erlangen,

eine groͤßere, als der leicht stumpf werdende und sich nicht in alle

Vertiefungen einlegende Bleikern erlaubt, kann man sich des sehr einfachen Mittels

bedienen, den Bleikern mit etwas Wasser zu uͤberziehen, welches die

erforderliche Beweglichkeit besizt, das Kupferblech in alle noch so feinen

Abtheilungen der Matrize einzupressen.

Große architektonische Verzierungen, aus Kupferblech gepreßt, enthaͤlt die

erste Galerie des Thèâtre italien zu Paris, so wie auch

andere groͤßere Gebaͤude der neuern Zeit. (Aus dem Bull. de la Soc. d'encourag. 1843, Sept. S. 428 im

polytechn. Centrlbl 1844, 2tes Heft.)

Ueber holzgenagelte Fußbekleidung.

Der Schuhmachermeister Hr. Andresen in Berlin hatte schon

vor einigen Jahren die von Amerika heruͤbergekommene Art der holzgenagelten

Fußbekleidung einzufuͤhren sich bemuͤht, war aber dabei

anfaͤnglich auf viele Widerstaͤnde gestoßen, wie das in der Regel bei

der Einfuͤhrung neuer Erfindungen der Fall ist, und wobei Concurrenten und

Mitarbeiter wie Consumenten gleich heftige Gegner des Neuen zu seyn pflegen. Durch

Beharrlichkeit und Thaͤtigkeit des Hrn. Andresen

und durch gluͤkliches Zusammentreffen der Umstaͤnde sind diese

Widerstaͤnde und Schwierigkeiten jezt so vollstaͤndig besiegt, daß

nicht allein das Kriegsministerium fuͤr die gesammte preußische Armee dergleichen

Schuhzeug einzufuͤhren im Begriff ist, sondern daß sich bereits diese neue

Art der Fußbekleidung allgemein unter dem nicht-militaͤrischen

Publicum zu verbreiten beginnt, so zwar, daß Hr. Andresen

fuͤr Preußen und selbst fuͤr das entfernte Ausland (England, Belgien

etc.) so bedeutend ausschließlich in dieser neuen Art Schuhzeug beschaͤftigt

ist, daß 25 Gesellen ihm nicht so viel fertig schaffen koͤnnen, als von ihm

gefordert wird und daß viele seiner Mitmeister, die fruͤher die

aͤrgsten Geguer waren, jezt ebenfalls dergleichen Schuhzeug anfertigen, da

ein großer Theil Verbraucher, die sich von der Zwekmaͤßigkeit der neuen

Erfindung uͤberzeugt haben, keine andere Fußbekleidung mehr tragen wollen.

— Wir fuͤhren hiernaͤchst dasjenige an, was von dem hohen

Kriegsministerium uͤber die Resultate der Versuche mit Stiftstiefeln in einem

Circulare an saͤmmtliche Regimenter der Armee etc. bekannt gemacht worden

ist.

Resultate der Versuche mit Stiftstiefeln. Der

Schuhmachermeister Andresen in Berlin hatte dem

Kriegsministerium Stiefeln uͤbergeben, an denen die Sohlen mit Holzstiften

befestigt waren, und die, nach Angabe des Einsenders, haltbarer seyn sollten als

Stiefeln mit angenaͤhten Sohlen. Die mit einigen Paaren solcher Stiefeln

angestellten Trageversuche gaben so guͤnstige Resultate, daß das

Kriegsministerium sich veranlaßt fand, bei dem Kaiser Franz

Grenadier-Regiment einige Schuhmacher in der Befestigungsart der Sohlen mit

Holzstiften von dem etc. Andresen unterrichten und

demnaͤchst bei diesem Regimente Trageversuche von einer Compagnie anstellen

zu lassen. Die Anfertigung der zu diesem Zwek erforderlich erachteten 150

Stiftstiefeln begann Mitte April vorigen Jahres und wurde gegen Ende Mai dieses

Jahres beendigt. Der Bataillonsschuhmachermeister schnitt die Stiefeln nach der

gewoͤhnlichen Chablone zu, von jedem Paar wurde abwechselnd der linke oder

rechte unter seiner Aufsicht von vier tuͤchtigen, von ihm selbst

ausgewaͤhlten Schuhmachern genaͤht und sodann mit dem Material der

Leisten des correspondirenden Stiefels der unter Leitung des etc. Andresen gestellten Stiefelwerkstatt uͤbergeben;

in dieser arbeiteten vier Schuhmacher, die, ohne Pruͤfung aus dem lezten

Ersaz gezogen, eben erst ausgebildete Recruten und von der Abneigung noch nicht angestekt waren, die sich auf der Bataillonswerkstatt

gegen die Stiftstiefeln kund gegeben. In wenigen Tagen begriffen sie die Anfertigung

der lezteren und gelangten bald zu einer solchen Kunstfertigkeit, daß sie schon in

kurzer Zeit wöchentlich mehr Stiefeln ablieferten, als ihre vier Cameraden auf der

Bataillonswerkstatt, und es noͤthig machten, daß auf dieser, wenn sie nicht

rasten sollten, ab und zu mehrere Schuhmacher in Thaͤtigkeit gesezt werden

mußten. — Im Laufe der Arbeit schien sich herauszustellen, als ob vier

Schuhmacher einer Stiefelwerkstatt eben so viel Paar Stiefel liefern

koͤnnten, als fuͤnf Schuhmacher einer anderen Werkstatt.

Im Betreff der Besohlungsmethode ist zu bemerken, daß die Stiftstiefeln keinen

sogenannten Rand erhalten und sich von den gewoͤhnlichen Stiefeln dadurch

unterscheiden, daß das Oberleder mit Brand- oder Hauptsohle, zwischen welche

eine Anlage von Abfallleder — nicht von Holzspahn — zu liegen kommt,

statt durch Pechdrahtstiche, durch 2 — im Gelenk durch 3 — Reihen

vierkantiger kleiner Stifte, aus zaͤhem Holze geschnitten, verbunden wird,

die ein Hammerschlag in runde Pfriemenloͤcher eintreibt.

Fuͤr den Schuhmacher besteht bei Herstellung der Stiftstiefeln die einzige,

jedoch schon nach einigen Stunden uͤberwundene Schwierigkeit im Einschlagen

der auf einer Maschine genau und gleich groß geschnittenen Holzstifte, da der Hammer

diese in der Richtung ihrer Achse und so stark treffen muß, daß sie ihrer ganzen

Laͤnge nach und bis in den Leisten hinein dringen. Faͤllt der Hammer

nicht in jener Richtung, so springt der Stift entweder fort, zersplittert oder

erhaͤlt einen Kopf. Lezteres ist nur dann nachtheilig fuͤr die

Haltbarkeit, wenn in den unvollstaͤndig eingetriebenen Stift nicht ein neues

Loch gestochen und kein neuer Stift eingeschlagen wird. — Ist der Stiefel

fertig und der Leisten herausgenommen, so wird mittelst einer

loͤffelfoͤrmigen Raspel jede Stiftspize abgebrochen und die innere

Sohlenslaͤche fuͤr die Fußsohle vollkommen geebnet.

Sollten Stiftstiefeln versohlt werden, so muß die zerrissene Sohle, welche —

so duͤnn sie auch abgelaufen seyn mag — dennoch ungemein festsizt,

nicht mit der Zange abgerissen, sondern abgeschnitten werden, weil man sonst Gefahr

laͤuft, die Stifte aus der Brandsohle zu reißen und irgend eine Trennung zu

bewirken. Auch muß bei dieser Arbeit, wie bei der Anfertigung neuer Stiefeln, die

Sohle, bevor sie

aufgelegt wird, in der Gestalt und Groͤße ausgeschnitten werden, welche sie

beim fertigen Stiefel haben soll, weil sie, aufgelegt, viel zu innig mit dem

Oberleder verbunden ist, um ohne Gefahr dieses zu verlezen, beschnitten werden zu

koͤnnen. Wenn bei Anfertigung neuer und beim Versohlen alter Stiefeln vom

Schuhmacher so weit die Arbeit gefuͤhrt ist, daß gerade noch die Sohlen

aufgestiftet werden muͤssen, so kann ein jeder nur einigermaßen gewandter

Mensch, vornehmlich ein Hammerarbeiter, nach einiger Uebung das Aufnageln der Sohle

eben so gut und schnell verrichten, als ein Schuhmacher, wie daruͤber mit

drei Tischlern, einem Buͤchsenmacher, einem Zimmermann und einem Schiffbauer

angestellte Versuche gezeigt haben.

Genaͤhte Stiefeln koͤnnen nur in geheizten Raͤumen angefertigt

werden, weil das Pech in der Kaͤlte sproͤde wird und beim Durchziehen

des Drahtes abspringt; Stiftstiefeln aber in jeder Temperatur, weil es fuͤr

den Stift ganz gleichguͤltig ist, bei welchem Waͤrme- oder

Kaͤltegrade er ins Leder getrieben wird.

Die Anfertigungskosten der Stift- und genaͤhten Stiefeln sind sich

ungefaͤhr gleich. Wenn auch bei ersteren der Rand erspart wird, so ist mehr

Abfallleder zur Einlage erforderlich und die Leisten werden mehr angegriffen und

daher eher unbrauchbar.

Art der Ausfuͤhrung des Versuchs. Die erste Sohle der am 22. und 25. Mai c. in Tragung gegebenen Versuchsstiefeln wurde nicht mit eisernen

Naͤgeln beschlagen, damit sich herausstellen moͤchte, ob auch die

hoͤlzernen Stifte fuͤr sich allein die Sohle hinlaͤnglich mit

dem Oberleder verbinden wuͤrden. — Der Versuch fiel

vollstaͤndig befriedigend aus.

Die zweite Sohle nach der zerrissenen ersten aufgelegt

erhielt dagegen den vollstaͤndigen Naͤgelbeschlag, damit sich auch

erweise, ob dieser der Haltbarkeit foͤrderlich sey und nicht etwa den

hoͤlzernen Stiften und der durch sie bewirkten Verbindung von Sohle und

Oberleder Eintrag thue. — Auch dieser Versuch gab das erwartete Resultat.

Ueber die Reparaturen wurde ein genaues Journal vom

Feldwebel und dem Capitaͤn d'armes gefuͤhrt, einerseits von einem

Officier der kleinen Oekonomie-Commission, insofern es die genaͤhten

Stiefeln betraf, andererseits vom Compagnie-Chef controlirt. Keine, auch

nicht die geringste Ausbesserung durfte eher vorgenommen werden, als bis deren

Groͤße ermessen, die Laͤnge der getrennten Naͤthe nach Zollen

bestimmt, die Art wie die Reparatur auszufuͤhren angeordnet, eine genaue

Notiz daruͤber und der Tag ihrer Ausfuͤhrung in das Journal getragen

war.

Dieses ergibt von den lezten Tagen des Monats Mai bis Ende Oktober an

Reparaturen:

A. Bei den

genaͤhten Stiefeln.

B. Bei den

Stiftstiefen.

1.

getrennte Naͤhte

110,

zusammen 389 Zoll lang.

3

zusammen 10 Ellen lang.

2.

verflekt wurden

84

Stiefeln

165

Stiefeln

3.

besohlt

138

—

81

—

4.

geruͤstet

6

—

4

—

––––––

––––––

Im Ganzen

338

Reparaturen.

253

Reparaturen.

Hiernach kamen an den Stiftstiefeln 85 Ausbesserungen weniger vor als an den genaͤhten Stiefeln. Auch waren alle

Reparaturen der ersteren leichter zu bewirken.

Die getrennten Naͤhte betrugen bei den

gewoͤhnlichen Stiefeln ihrer Zahl nach ganz nahe das 37-, ihrer

Laͤnge nach das 39fache der Stiftstiefel-Trennungen. Hierbei kam noch

nicht in Anschlag, daß bei allen genaͤhten — mit Ausnahme von 2

Stiefeln, die beflekt oder besohlt werden mußten — die Naͤhte

gleichfalls mehr oder weniger getrennt waren. Dieß ist nicht unbeachtet zu lassen;

denn eine zerrissene und zugleich getrennte Sohle loͤst sich bedeutend mehr

von der Brandsohle ab, als eine bloß durchgelaufene, behindert den Soldaten, der

solche Stiefeln auf dem Marsch oder im Kriege, wenn auch nur einen Tag, zu tragen

gezwungen ist, bei jedem Schritt Erde mit fortnehmend, im Gehen, und wird die

Veranlassung, daß die Spaneinlage zerbroͤkelt, die Brandsohle sich

abloͤst, und der Soldat Sand in den Stiefel bekoͤmmt und sich den Fuß

wund laͤuft. Bei den Stiststiefeln ist dieß nicht zu befuͤrchten;

nicht Eine zerrissene Sohle trennte.

Forscht man der Ursache des Trennens nach, so ergibt sich,

daß die

aufgenaͤhte Sohle sehr bald nur allein durch den in ihr stekenden Theil der

Pechdrahtstiche mit dem Rande verbunden ist, waͤhrend der

urspruͤnglich unter der Sohle liegende Theil der Stiche bereits fortgelaufen

ist. Der Pechdraht kann aber das Pfriemloch unmoͤglich so vollstaͤndig

ausfuͤllen, als der durch einen Hammerschlag gewaltsam hineingetriebene, es

erweiternde, vierkantige hoͤlzerne Stift; er gibt nach und gestattet endlich

das Abtrennen der Sohle.

Auf eine merkwuͤrdige, fast unerklaͤrliche Weise halten dagegen die

kleinen, in noch kleinere runde Pfriemloͤcher gekeilten Holzstifte die Sohle

auch dann noch fest, wenn sie auch schon duͤnn wie ein feines Papierblatt

geworden ist. Naͤchstdem schuͤzen sie, mit dem Stirnende ihrer Fasern

im Niveau der untern Flaͤche der Sohle liegend, diese unverkennbar an ihrer

verwundbarsten Stelle, dort wo sie mit dem Oberleder verbunden ist, gegen ein

schnelles Abschleifen, und tragen dadurch wesentlich zur groͤßeren

Haltbarkeit bei. Ob das Wetter troken, ob es naß ist, macht keinen Unterschied. Auf

die Stiftstiefeln wurden zwar 81 Flekemehr als auf die

genaͤhten Stiefeln gelegt, dafuͤr aber auch 57 Sohlen

vorlaͤufig gespart, und die Stiefeln durch kleinere Reparaturen, was sie

vorzuͤglich fuͤr den Feldgebrauch empfiehlt, gangbar erhalten.

Genaͤhte Stiefeln, deren Sohlen in der Mitte und unter dem aͤußern

oder innern Ballen, nicht unmittelbar am Rande zerrissen sind, muͤssen

versohlt werden; ja dieß geschieht in der Regel schon, wenn die Sohle nur eines

Stiefels durchgelaufen ist. Bei Stiftstiefeln genuͤgt es dagegen meistens,

wenn auf jene schadhaften Stellen ein ihrer Groͤße angemessener Fleken gelegt

und rund herum aufgestistet wird, wie es in der Fig 46. auf Taf. III durch b, c, d angedeutet ist. Das

Auflegen von Fleken kann sogar, wie es bei den Versuchen mehrmals geschah,

oͤfter wiederholt, dadurch die lezte große Reserve, das Auflegen der Sohle,

laͤnger zuruͤkgehalten, und die Verabreichung von Strassohlen, welche

der Bataillons-Schuhmacher (zur Strafe) gewaͤhren muß, wenn Sohlen die

etatsmaͤßige Tragezeit nicht aushalten, gaͤnzlich erspart werden.

Hieraus duͤrfte den Truppentheilen, die ihre eigene Schuhmacherwerkstatt

haben, ein nicht unbedeutender Vortheil erwachsen.

Bei den genaͤhten Stiefeln ist das Verfleken mit Erfolg nur an der Spize (a) Fig. 46 anzuwenden, weil

dort der Fleken an die Sohle angestochen (durch eine Naht verbunden) werden kann.

Unter den beiden Ballen ist es fast ganz nuzlos, weil sich hier die Pechdrahtstiche

um so eher ablaufen, und die Fleken wieder abstoßen, je merklicher die durch leztere

erzeugte Erhoͤhung ist. Ueberdieß muͤssen die Fleken hier, um eine

festere Lage zu gewinnen, zum Theil unter die schon duͤnne Sohle geschoben

werden, geben daher zu einem desto schnelleren Ablaufen derselben und Versohlen der

Stiefeln die Veranlassung. Sie sind daher nur ein augenblikliches, Nachwehen

erzeugendes Palliativmittel. Wollte man die Fleken auf die schadhaften Stellen legen

und rund herum durchnaͤht, so wuͤrden — abgesehen von der

zeitraubenden Manipulation, durch welche der Pechdraht auf dem Innern des Stiefels

nur wieder zurükgezogen werden kann — die Pechdrahtstiche durch die

Brandsohle gehen, die Fußlappen und Fuͤße des Soldaten mit Pech besudeln, und

leztere unter dem Ballen und der Sohle empfindlich druͤken.

Man sollte meinen, daß auch die unter der Mitte der Sohle ausgestifteten Fleken

druͤken muͤßten. Das ist indessen nicht der Fall, wenn dazu nicht zu

starkes oder hartes, sondern ein der schadhaften Sohle analoges Leder genommen und

an den Raͤndern zugeschaͤrft wird. Der Feldwebel und 21 Mann der

Compagnie trugen in dieser Art ausgebesserte Stiefeln waͤhrend der

Herbstuͤbungen, und versichern einstimmig, nicht im geringsten durch die

Fleke belaͤstigt worden zu seyn.

Eben so wenig wurde, troz alles Befragens, irgend eine andere Klage uͤber die

Stiftstiefeln und deren Reparaturen laut. Im Gegentheil spricht sich das einstimmige Urtheil aller Unterofficiere und Grenadiere

der Compagnie fuͤr diese Stiefeln und dahin aus, daß es sich in ihnen viel

bequemer gehe als in den genaͤhten Stiefeln, in denen der Fuß haͤufig

vom Rande gedruͤkt werde, und daß jene viel weniger als diese den Staub

— was im verwichenen sehr trokenen und staubreichen Sommer sehr bemerkbar war

— und die Feuchtigkeit durchließen. Auch wollten die Leute bei nassem Wetter

an dem mit dem genaͤhten Stiefel bekleideten Fuße stets das Gefuͤhl

der Kaͤlte und Feuchtigkeit gehabt haben, waͤhrend sie den Fuß im

Stiftstiefel warm und troken fuͤhlten. Beides laͤßt sich leicht

erklaͤren. Die Sohle des Stiftstiefels ist durch zwei Reihen dicht neben einander und en

échiquier eingeschlagener Stifte viel inniger mit dem Oberleder verbunden, als die Sohle der

genaͤhten Stiefeln durch die nur in einer Reihe

und entfernter von einander liegenden Pechdrahtstiche.

Das Resultat des Versuchs ist unstreitig ein sehr

guͤnstiges fuͤr die Stiftstiefeln, die auch schon im groͤßeren

Publicum Anerkennung finden. Stellt man ihre Vorzuͤge zusammen, so

duͤrften es etwa folgende seyn: 1) geht man in ihnen bequemer, weil sie

keinen Rand haben, 2) sind sie haltbarer; 3) kommt das Abtrennen der Sohle bei ihnen

nur hoͤchst selten vor. 4) Wird ihr Versohlen viel spaͤter als das der

genaͤhten Stiefeln noͤthig, weil sich bei ihnen selbst unter die Mitte

der Sohle Fleken legen lassen, ohne zu druͤken. 5) Sind ihre Reparaturen

groͤßtentheils kleiner, als die genaͤhter Stiefeln. 6) Geht ihre

Anfertigung und Ausbesserung schneller als die gewoͤhnlicher Stiefel von

statten, und man kann sich im Nothfalle dazu Huͤlfsarbeiter, die keine

gelernten Schuhmacher sind, bedienen. 7) Koͤnnen sie bei jeder Temperatur, im

Winter selbst in kalten Raͤumen angefertigt werden. 8) Schuͤzen sie

mehr gegen das Eindringen des Staubes und der Feuchtigkeit. 9) Behaͤlt der

Soldat in ihnen bei nassem Wetter laͤnger einen warmen Fuß und endlich 10)

sehen sie leichter und zierlicher aus.

Nachtheile, welche sie vor den genaͤhten Stiefeln

vorous haͤtten, haben sich nicht ergeben, es waͤre denn, daß bei ihrer

Anfertigung die Leisten ein wenig mehr angegriffen werden.

Die Stiftstiefeln scheinen demnach recht eigentlich Soldatenstiefeln zu seyn.

— Ihre etwaige allgemeine Einfuͤhrung duͤrfte vielleicht einen

wesentlichen Fortschritt in der Oekonomie der Fußbekleidung des Heeres

bezeichnen.

Die Anfertigung der Stiftstiefeln ist von jedem Schuhmacher in sehr kurzer Zeit zu

erlernen. Eine jede Schuhmacherwerkstatt kann also ohne weitere Vorbereitung als

Anschaffung einer Maschine zum Schneiden der Holzstifte, die etwa 8–9 Thaler

kostet, und der Werkzeuge zum Abbrechen der Stiftspizen in eine

Stiftstiefelwerkstatt und um so eher umgewandelt werden, als alle genaͤhten

Stiefeln, wie daruͤber angestellte Versuche gelehrt, durch Aufstiftung

versohlt oder verflekt werden koͤnnen.

Die angefertigten Stiftstiefeln erhalten sich eben so gut und dauerhaft auf den

Montirungskammern, als die genaͤhten, ja vielleicht noch besser. Dieß

bezeugen 4 Paar Stiefeln, die ein Jahr lang auf der unter dem Dache gelegenen

Montirungskammer der Compagnie hingen, im Sommer der Hize, im Winter der Zugluft, so

weit beides nur irgend zu erreichen war, ausgesezt wurden. In Tragung gegeben,

hielten sie sich ganz vorzuͤglich. Die Zahl der Reparaturen an den 4

Stiftstiefeln betrug nach dem Versuchsjournal noch nicht die Haͤlste der an

den 4 genaͤhten Stiefeln.

Es kamen vor:

A. An den genaͤhten Stiefeln.

B. an den

Stiftstiefeln.

1.

getrennte Raͤhte 12, zusammen

31¾′ lang,

keine

2.

ausgelegt wurden

5

Fleke,

5

Fleke,

3.

— —

2

Sohlen,

2

Sohlen.

4.

— —

1

Ruͤster.

2

Ruͤster.

–––––––––––––

–––––––––––––

Im Ganzen

20

Reparaturen

9

Reparaturen.

Bloß der getrennten Naͤhte wegen mußte durchschnittlich jeder genaͤhte

Stiefel dreimal auf die Schuhmacherwerkstatt gebracht werden, waͤhrend bei

den Stiftstiefeln diese Reparatur gar nicht vorkam. Ja die Zahl der durch Trennungen

allein erzeugten Ausbesserungen uͤberstieg die Zahl aller an den

Stiftstiefeln uͤberhaupt vorkommenden.

Durch dieses Zusammentroknen des Leders kann die Haltbarkeit der Stiftstiefeln nicht

leiden, weil die kleinen festen aus troknem zaͤhem Holze geschnittenen Stifte

sich unmoͤglich verhaͤltnißmaͤßig mehr zusammenziehen

koͤnnen, als die losere, weit poroͤsere Sohle. Auch ist durch das

Einkeilen der Stifte in kleinere Pfriemloͤcher keine Masse verloren gegangen,

vielmehr das Leder nur zusammengepreßt worden. Es hat daher das Bestreben sich

auszudehnen, und druͤkt mithin unaufhoͤrlich gegen die

Stiftloͤcher. Wird die Sohle durch das Zusammentroknen kleiner, so

muͤssen nothwendig auch die Stiftloͤcher kleiner werden, und deren

Begraͤnzungsflaͤchen sich desto inniger an die Stifte anschmiegen.

Werden die zunaͤchst angefertigten Stiftstiefeln auf den Montirungskammern

ausbewahrt und die alten Vorraͤthe aufgebraucht, so gewinnen bis dahin die

Stiftstiefeln im groͤßeren Publicum mehr Terrain, und es duͤrften sich

dann schon in allen

Provinzen, namentlich durch die in den Schuhmacherwerkstaͤtten der

Truppentheile ausgebildeten und nach vollbrachter Dienstzeit in ihre Heimath

entlassenen Schuhmachergesellen, Meister finden, die in der Stiftstiefelarbeit

bewandert sind, wiewohl bei den aͤlteren Meistern sich eine Abneigung gegen

diese Neuerung noch lange regen duͤrfte.

Beruͤksichtigt man aber auch jene Wahrscheinlichkeit nicht, so kann dennoch

kaum die Befuͤrchtung entstehen, daß die in Stiftstiefeln zur Reserve

entlassenen Leute auf dem Marsche nach ihrer Heimath und in dieser weder ihre

Stiefeln ausbessern noch versohlen lassen koͤnnten, denn Versuche haben

bereits dargethan, daß ein jeder Stiftstiefel sowohl mit Rand-, als mit

durchgenaͤhter Sohle belegt werden kann. Ueber die Haltbarkeit einer solchen

Arbeit dauern die Versuche noch fort; sie scheinen bis jezt ganz befriedigend

auszufallen. Es genuͤgt uͤbrigens in diesem Falle schon die

Moͤglichkeit.

Die zur Verfertigung dieser Stiefel und namentlich der dazu erforderlichen

Holznaͤgel noͤthigen Maschinerien und Geraͤthe, als: die

Stiftschneidmaschine, das Spaltmesser, der Schnizer und die beiden Raspeln liefert

der Schuhmachermeister Andresen in Berlin, Stechbahn Nr.

3, fuͤr 9–10 Thlr., und die drei Orthe nebst Hefte zusammen

fuͤr 5 Sgr. Es duͤrfte gerathen seyn, die Stiftschneidmaschine und

andere Werkzeuge von ihm zu nehmen, da man dann der Brauchbarkeit versichert seyn

kann. (Berlin. Gewerbebl., 1843, Nr. 5–7.)

Ueber die Mittel Bier, welches verderben will, wieder

aufzubessern.

Wir sprechen hier nur von solchen Mitteln, welche bezweken, einem etwas

unregelmaͤßig verlaufenden chemischen Proceß durch sich selbst auf den

rechten Gang zu verhelfen.

Der Gaͤhrungsproceß beim Bier hoͤrt nicht auf, bis es getrunken wird,

denn einerseits bleiben die gaͤhrungerregenden Stoffe, Hefe, stets darin, was beim Wein nicht der Fall ist,

andrerseits sind noch viele Vorraͤthe an solchen Stoffen darin, die mit der

Hefe in Beruͤhrung, in geistige Gaͤhrung versezt werden

koͤnnen. Der Gehalt der Lagerbiere an Malzextract, worunter Zuker, Gummi etc.

zu verstehen ist,. betraͤgt durchschnittlich 4–5 Proc., bei

staͤrkern Bieren 7 Proc. und daruͤber, also hinlaͤnglicher

Vorrath an demjenigen, was zur fortlaufenden weingeistigen Gaͤhrung zu

allererst erfordert wird.

Das Schal-, Matt-, Truͤbwerden, anfangendes

Saͤuerlichwerden des Bieres, sind die Begleiter einer unordentlich

verlaufenden Gaͤhrung, und diese hat haͤufig in

Temperaturverhaͤltnissen, unguͤnstiger Localitaͤt u. s. w.,

nicht selten im Zuduͤnnbrauen im Verhaͤltniß zur Lagerzeit, oder in zu

warm gefuͤhrtem Malze ihren Grund. Kurz, es koͤnnen auch geschikten

Brauern — eine Menge von widrigen Zufaͤllen begegnen, die sie

belehren, es muͤsse daran gedacht werden Schaden abzuwenden.

Das Mittel, welches hier mitgetheilt wird und das wir in einer bedeutenden Brauerei

auf bayerische Art, ausgefuͤhrt und gelungen wissen, ist ein hoͤchst

einfaches und moͤglicherweise vielen Brauern schon bekanntes, obschon unseres

Wissens oͤffentlich nicht davon gesprochen oder daruͤber berichtet

wurde.

Ein Faß Bier, das anfaͤngt die oben angefuͤhrten uͤbeln

Eigenschaften zu bekommen; wird von seiner Hefe genommen, und auf die Hefe eines

eben abgezapften Fasses gut erhaltenen Bieres aufgeschuͤttet. Nach einigen

Tagen schon bemerkt man Besserung; ist diese nicht vollstaͤndig, so zapft man

ab und auf die gute Hefe eines zweiten Fasses und wo noͤthig auf die eines

dritten. Auch kann man gute Hefe zweier Faͤsser zusammenbringen und das dem

Verderben nahestehende Bier auf diese aufgeben. In allen Faͤllen muß aber

gesorgt werden, daß das Bier nicht zu lange auf der zweiten Hefe liegen bleibt, da

diese nach und nach auch schlecht wird. Man zieht es darum, sobald man sich vom

wiederhergestellten guten Ansehen und Geschmak uͤberzeugt hat, auf kleinere

Versandtfaͤsser und gibt es in baldigen Verbrauch.

Wir wollen uns nicht in eine Nachweisung uͤber die chemische Wirkungsweise der

zweiten Hefe einlassen. Wenn die Theorie der Gaͤhrung auch wirklich in

neuerer Zeit große Fortschritte gemacht hat, so sind wir in unsern Einsichten

uͤber diesen difficilen Punkt der organischen Zersezungen doch nur so weit,

daß wir sagen koͤnnen, wir erkennen die Hauptlinien des Verlaufs der

Gaͤhrung; eine

Menge Nebeneinfluͤsse sind noch gar nicht in wissenschaftliche Discussion

aufgenommen.

Einiges jedoch soll hier angedeutet werden. Es scheidet sich auch bei

Untergaͤhre (bayerische Gaͤhre) immer Oberhefe aus und diese wird erst

durch Luftberuͤhrung Unterhefe, d. h. die Untergaͤhrung ist begleitet

von einer Obergaͤhrung. Das Vorhandenseyn von Obergaͤhrhefe disponirr

aber den Weingeist leicht, sich zu oxydiren, d. h. Essig zu werden, was bekannt ist,

da Obergaͤhrbiere nie so lange halten als untergaͤhrige. Wenn nun im

schon gelagerten Biere noch Ueberschuß von aufgeloͤstem, d. h. noch nicht

Hefe gewordenem Kleber vorhanden ist und dieser in die Gaͤhrung hineingezogen

wird, welche immer zuerst Obergaͤhrung und namentlich im Faß leicht

Obergaͤhrung ist, so wird durch diesen Vorgang von der aufsteigenden

leichtern Hefe (Oberhefe) das Bier truͤbe, und weil Oberhefe den Alkohol

leicht in die Oxydation hineinzieht, sauer.

Truͤbwerden und Sauerwerden gehen daher gewoͤhnlich Hand in Hand,

untergaͤhrige Hefe aber ist im Stande, die Oberhefe in Unterhefe zu

verwandeln, und sie bewirkt, daß vor dem ganzen Oxydationsproceß, der nun vorgeht,

der Alkohol der Fluͤssigkeit geschuͤzt bleibt, indem jener auf den

Kleber lediglich sich beschraͤnkt. Daß das

Quantitaͤtsverhaͤltniß guter Unterhefe gegen eine bestimmte Biermasse

hierbei von Einfluß sey, darf wohl angenommen werden. Und so waͤre denn nach

diesen wenigen Zuͤgen ein guter corroborirender Einfluß

uͤberschuͤssiger guter Hefe auf umschlagendes Bier wenigstens nicht

unerklaͤrbar.

Man thut gut, wenn ein Bier im Lagerfaß lange nicht klar werden will, die Hefe in

demselben stark aufzuruͤtteln, wodurch es in der Regel sehr bald ganz gut

werden soll. Wenn endlich eine Brauerei im Winter namentlich ihren Abnehmern,

Schenkwirthen u. s. w. ein Bier liefern will, das sich weit besser in decen Kellern

und beim Verzapfen haͤlt, so soll sie dasselbe mit der Hefe versenden und den

Kaͤufern den Abgang an Hefe durch einen aͤquivalenten Abzug am Preise

verguͤten. Auf diese Weise wurde in der erwaͤhnten Brauerei lange Zeit

hindurch das Bier versendet, und die Abnehmer, einmal an diese Einrichtung

gewoͤhnt, gaben dieselbe nicht wieder auf, da sie dadurch in Stand gesezt

waren, immer gutes Getraͤnke auszuschenken. Dr.

Bolley. (Schweizerisches Gewerbeblatt.)

Ueber die Darstellung des gallussauren Eisens in Gestalt eines

sammetschwarzen Pulvers.

Es ist bekannt, daß die schwarze Schreibtinte nichts weiter als ein

gewoͤhnlich durch Gummi- oder Zukerloͤsung in Suspension

gehaltenes Eisenoxydsalz ist, naͤmlich ein Gemisch von gallussaurem und

gerbsaurem Eisenoxyd. Man gewinnt solche Tinte sogleich von intensiv schwarzer

Farbe, wenn man z. B. zu der Aufloͤsung des schwefelsauren oder

salpetersauren Eisenoxyds ein Decoct von Gallaͤpfeln schuͤttet. In der

auf diese Weise erzeugten schwarzen Fluͤssigkeit, die wir im

gewoͤhnlichen Leben Tinte nennen, ist das die eigentliche Schwaͤrze

bedingende Eisensalz so fein suspendirt, daß man nicht im Stande ist, es durch

Filtration zu isolir n. Da es nun jedenfalls erwuͤnscht seyn duͤrfte,

dieses herrliche, intensiv schwarze Pigment, behufs der Anwendung zu verschiedenen

technischen Zweken im isolirten, reinen Zustande darzustellen, so wollen wir hier

das einfache Verfahren dazu, welches von Hrn. Ricker im

Jahrbuch fuͤr praktische Pharmacie empfohlen worden ist, folgen lassen.

Man braucht naͤmlich dem Gemisch von Gallaͤpfeldecoct und

schwefelsaurem oder salpetersaurem Eisenoxyd nur etwas kohlensaure

Natronloͤsung (Sodaloͤsung) zuzusezen, wodurch man einen sehr

reichlichen Niederschlag erzeugt, der auf ein Papierfilter gebracht, nicht durchs

Filter geht, sondern sich mit großer Leichtigkeit auswaschen laͤßt. Ricker bemerkt am Schlusse seiner Notiz noch, daß dieses

sonderbare Verhalten des kohlensauren Natrons einen Fingerzeig gebe, warum alle

alten Tintenvorschristen Essig enthalten. (Frankfurter Gewerbfreund 1843. Nr.

23.)

Auf galvanischem Wege vergoldeter, versilberter oder

verkupferter Tüll.

In England werden jezt die feinsten Spizen galvanisch vergoldet und versilbert. Die

Entstehung dieses neuen Erzeugnisses der Galvanoplastik verdankt man folgenden

Umstaͤnden. Bekanntlich findet bei der von Smee

construirten constanten galvanischen Batterie aus amalgamirten Zink- und

Platin- oder Silberplatten waͤhrend ihrer Thaͤtigkeit

Entwikelung von Wasserstoffgas an der Platinplatte statt; die Gasblasen bleiben

mitunter daran haͤngen und veringern somit die Wirkung. Diesem Uebelstand

abzuhelfen hat Hr. Prof. Grove vorgeschlagen, statt der

Platin- oder Silberplatte ein Gewebe von Silberdraht (platinisirt)

anzuwenden, weil dann das Gas durch die Maschen des Gewebes leichter entweichen

kann. Aber theils die Schwierigkeit sich solches Gewebe zu verschaffen, theils der

Kostenpunkt brachten Hrn. Philipps auf den Gedanken den

sogenannten galvanoplastischen Tuͤll zu bereiten.

Man verfertigt denselben folgendermaßen: ein Stuͤk Tuͤll wird in

geschmolzenes Wachs getaucht und der Waͤrme ausgesezt, damit das Wachs

gehoͤrig eindringt; den uͤberfluͤssigen Theil desselben

beseitigt man dadurch, daß man das Stuͤk Tuͤll in noch heißem Zustande

zwischen Loͤschpapier auspreßt. So vorgerichtet bekoͤmmt der

Tuͤll einen Ueberzug von Graphit und kann dann verkupfert, vergoldet und

versilbert werden. Zum Gebrauch in der oben erwaͤhnten Batterie wird der

Tuͤll verkupfert, versilbert und dann platinisirt. Je feiner der Tuͤll

ist, desto tauglicher ist er, weil er mehr Oberflaͤche darbietet. Außer

diesem Zwek wird der galvanoplastische Tuͤll auch zu Gegenstaͤnden des

Luxus benuzt. — Auf dieselbe Art kann man auch Seile mit Kupfer

uͤberziehen, um sie auf Schiffen als Blizableiter zu benuzen; man

erhaͤlt so große leitende Oberflaͤchen mit geringem Metallgewicht. Chemical Gazette, 1845 Nr. 27. Wir verweisen auf den

Artikel uͤber Napier's galvanoplastische Zeuge S.

81 in diesem Bande des polytechnischen Journals.

Ueber Bereitung einer Javelle'schen Bleichlauge, welche auch

die durch Eisenoxyd vergelbte Wäsche rein weiß macht.

Die Darstellung der Bleichlauge ist bekanntlich eine zweifache; nach der einen

Methode wird Chlorkalkloͤsung durch Glaubersalzloͤsung zersezt, die

klare Fluͤssigkeit, welche uͤber dem ausgeschiedenen weißen

Niederschlag, Gyps, steht, ist die Bleichlauge; sie besteht aus einer Loͤsung

von unterchlorigsaurem Alkali; die andere Methode besteht bekanntlich darin, daß

Chlorgas in eine Aufloͤsung von Potasche oder kohlensaurem Natron (Soda) so

lange hineingeleitet wird, bis die Fluͤssigkeit sogleich bleichend auf blaues

Lakmuspapier wirkt. Diese Lauge enthaͤlt außer dem obigen Salze auch noch doppeltkohlensaures Alkali; von einer solchen Lauge ist

bekannt, daß sie einen braunen Eisengrund auf Zeugen, Waͤsche etc. leicht hinwegnimmt, was die aus Chlorkalk und Glaubersalz

bereitete nicht thut. Der Grund davon liegt einzig und

allein in dem Vorhandenseyn von doppeltkohlensaurem

Alkali, in welchem das Eisenoxydhydrat leichter sich aufloͤst. Der

Unterschied der Wirksamkeit beider Laugen ist so auffallend, daß eine mit

gewoͤhnlicher Tinte geschriebene Schrift, mit derjenigen Lauge benezt, welche

doppeltkohlensaures Alkali enthaͤlt, bis auf die lezte Spur gebleicht wird,

wogegen die unterchlorigsaures Alkali haltige Lauge die Schrift noch gelblich

gefaͤrbt zuruͤklaͤßt.

Versuche die mit auffallend vergelbter Waͤsche angestellt wurden, welche

uͤber Nacht in einer solchen Javelle'schen Lauge gelegen hatte, gaben die

guͤnstigsten Resultate, indem die Waͤsche schoͤn weiß aus der

Lauge hervorging. Hieraus geht demnach hervor, daß die Darstellung einer wirksamen

Bleichlauge nur nach derjenigen Methode ausgefuͤhrt werden muß, nach welcher

Chlorgas in die kohlensaure Lauge hineingeleitet wird. Hr. C. Kreßler hat diese Versuche angestellt, wodurch meine oben ausgesprochene

Ansicht uͤber den Grund der besseren Wirksamkeit einer doppeltkohlensaures

Alkali haltigen Bleichlauge voͤllig bestaͤtigt wird.

Hr. C. Kreßler hat die Resultate seiner hieruͤber

gemachten Probeversuche besonders in einem Aufsaz mitgetheilt, unter dem Titel:

„uͤber alkalische Bleichlaugen“ in Hoffmann's Mittheilungen aus dem Gebiete der gesammten

Technik etc. 1843. Heft I. Dr. Elsner. (Berliner Gewerbe-, Industrie- und Holsblatt, Bd.

X. Nr. 6. S. 68.)

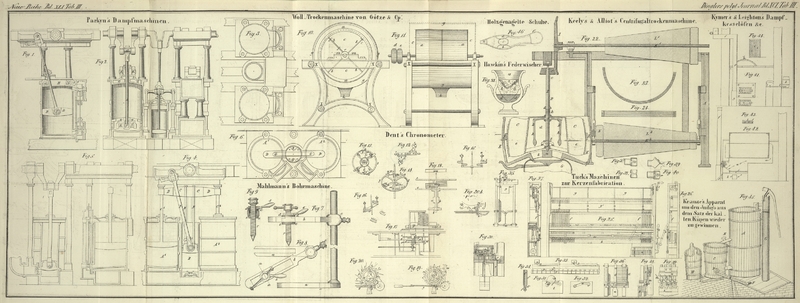

Tafeln