| Titel: | Verbesserungen an der Jacquardmaschine, worauf sich Frederick Goos, Verfertiger von Jacquardmaschinen zu Manchester, am 23. Mai 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. LXXIV., S. 282 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Verbesserungen an der Jacquardmaschine, worauf

sich Frederick Goos,

Verfertiger von Jacquardmaschinen zu Manchester, am 23. Mai 1842 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Okt. 1843, S.

164.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

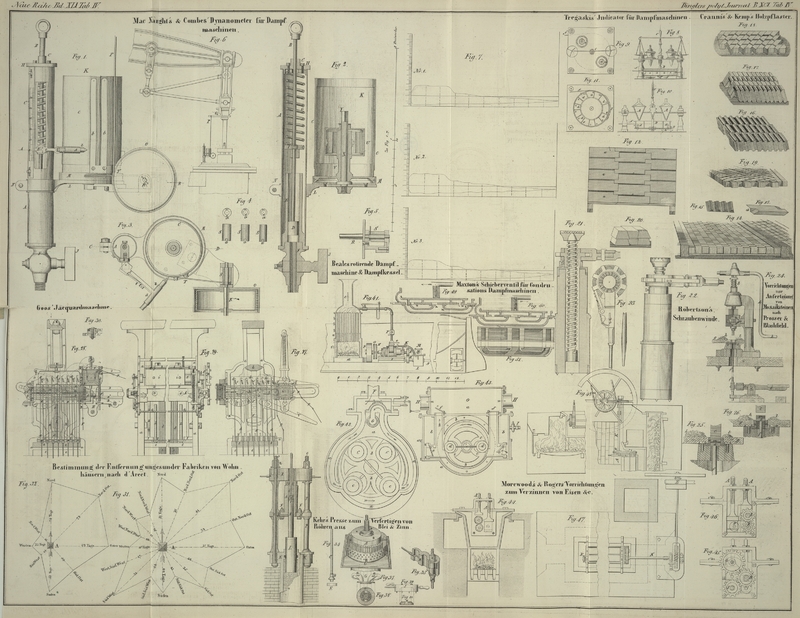

Goos' Verbesserungen an der Jacquardmaschine.

Vorliegende verbesserte Construction der Jacquardmaschine hat den Zwek, den Apparat

wirksamer herzustellen und denselben vor Beschädigungen in Folge zufälliger

Unordnung in seinen beweglichen Theilen zu schüzen.

Um seine Verbesserungen anschaulicher zu machen, beschreibt der Patentträger zunächst

die gewöhnliche Jacquardmaschine.

Fig. 27 stellt

einen senkrechten Querschnitt ungefähr durch die Mitte eines gewöhnlichen

Jacquardstuhles dar. Fig. 28 ist ein

Querschnitt und Fig. 29 eine in der Mitte abgebrochene Frontansicht der in Rede stehenden

verbesserten Construction des Jacquardapparates. a, a, a, Fig. 27, ist das

Jacquardgestell, welches gewöhnlich an den oberen Theil des Webestuhlgestells

befestigt wird. b, b, b ist das Querstük, welches den Rost c, c, c trägt. Lezterer dient zur Hebung der Drahthaken d, d, d, woran die

Zugschnüre e, e, e befestigt sind. f, f stellt die an den Rost befestigte Zahnstange dar und

g, g das gezahnte

Segment, um das prismatische Holz i, i, i mit Hülfe der an

dasselbe befestigten Theile ein und auswärts zu bewegen. k, k, k sind die

Nadeln, welche an ihrem hinteren Ende auf den Drähten m,

m ruhen. Hinter diesen Nadeln befindet sich die

Federbüchse n, n mit den

Federn o, o, o, welche die Nadeln gegen die Musterpappen p, p andrüken. q, q* sind die zur Drehung

des Prisma's dienlichen Haken; r, r, ist der Hälter, welcher auf die an dem Ende des Prisma's befindliche

„Laterne“

s, s drükt und dieselbe nach

jeder Drehung in stabiler Lage erhält.

Die Wirkungsweise dieses gewöhnlichen Jacquardapparates ist folgende. Angenommen, die

dem beabsichtigten Dessin gemäß durchlöcherten Musterpappen p, p seyen über das Prisma i geschlagen und durch die Zapfen j auf demselben festgehalten, so werden die durch die Löcher in den Pappen

p tretenden Nadeln k,

k nicht aus ihrer Lage gebracht, wogegen die gegen

die Pappdekelfläche stoßenden Nadeln zurükgedrängt werden. Da nun das Oehr der Nadel

die senkrechten Hakendrähte d, d umfaßt, so zieht dasselbe die betreffenden Drähte aus ihrer senkrechten

Lage, worauf der Rost c, c

durch irgend eine geeignete, dem Querstük b mitgetheilte

Bewegung in die Höhe gezogen wird und somit die in senkrechter Lage gebliebenen

Nadeln hebt, während er an den durch die feste Pappdekelfläche des Prisma's

zurükgedrängten Nadeln vorübergeht. Mit den Nadeln werden folglich auch die mit den

Kettenfäden verbundenen Schnüre e, e in die Höhe gezogen, wodurch das verlangte Muster in

dem Gewebe entsteht.

Nach dieser Beschreibung der gewöhnlichen allgemein eingeführten Jacquardmaschine

wird nun auch mit Bezug auf die Figuren 28 und 29 die in Rede

stehende Verbesserung deutlich werden. In diesen Figuren findet man die der Fig. 27

entsprechenden Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet. Das wesentlich Neue an dem

Apparate besteht fürs Erste in der Anordnung einer mit Vertiefungen versehenen

Preßplatte A und der Entfernung des Prisma's i aus seiner gewöhnlichen Lage. Vermittelst dieser

Vorrichtung werden die Pappen dem Vorderbrett l, l mit größerer Sicherheit dargeboten, auch wird durch

dieselbe ein zufälliger Bruch vermieden, wenn das Prisma beim Vorrüken der

Musterpappen nicht vollständig gedreht werden sollte. Das Prisma selbst ist glatt

ohne Vertiefungen und dient lediglich zur Fortbewegung der Pappen, wogegen die

Preßplatte die Pappstreifen, welche auf die Nadeln einwirken sollen, festhält.

Sowohl an dem Vorderbrett l, als auch an dem Cylinder

sind Zapfen z angeordnet, um die Pappblätter den Nadeln

sicherer darzubieten. Der Hälter r hat auf der Laterne

s, s, in Vergleich mit

Fig. 27,

die umgekehrte Lage und die Stangen B, B und Federn C, C wirken von Unten herauf auf die Laterne. Um das Prisma

desto sicherer zu halten, ist die untere Seite des Hälters cannelirt. Aus Fig. 29

ergibt sich ferner, daß

an der äußeren Seite des Gestells eine unabhängige Laterne s, s angebracht ist, mit einer Flantsche, zur

Führung der Haken q, q*.

Diese Haken bestehen aus einem Stüke anstatt aus zweien. Eine andere Verbesserung

besteht in dem Gestell D zur Führung des Prisma's;

dieses Gestell ist an dem Ende offen, um das Prisma mit der Preßplatte leicht

herausnehmen zu können, wenn die Musterpappen um dieselben geschlagen werden sollen.

Die untere Schiene D* dieser Führung läßt sich mittelst

Bolzen und Schlizen adjustiren. Der Schlitten und Schieber des Prisma's erhält durch

die Querstange Q, Q eine

sichere Lage. Durch diese verbesserte Einrichtung ist der Patentträger in den Stand

gesezt, den Schieber H an der inneren Seite der

Leitschienen D, D, anstatt

an der äußeren Seite derselben, wie dieß seither geschah, anzubringen. Die Pappen

werden noch durch besondere Hälter E, welche vermöge

ihres eigenen Gewichtes sich heben und senken, gegen das Prisma angedrükt. Diese

Hälter haben in der Querschiene F ihre Führung. G, G sind zwei Stangen

innerhalb wurmförmiger Federn, die den Zwek haben, mit ihren flachen Enden die

Musterpappen von den Nadeln k, k zurükzuschieben. Die untern Führungen I, I sind aus Eisenblech und zur Aufnahme der Haken d, d mit Schlizen versehen.

Die Platte J ist durch das Gestell K, K mit dem Rost verbunden

und hebt und senkt sich mit demselben, an den Leitstangen L, L, auf- und abgleitend. Unter dieser

Platte befindet sich eine Reihe von Drähten M, M welche verhütet, daß die Haken in Unordnung

gerathen.

Das Wichtigste an der in Rede stehenden Erfindung ist der Umstand, daß die Haken der

Drähte d, d, d so lang sind, daß ihre Enden die oberste Nadelreihe

k, k, k noch überragen. Indem sie sich gegen eine Reihe

horizontaler Drähte N, N,

N lehnen, wirken sie als Federn auf die Nadeln und

machen die Anwendung der Federnbüchse n, n und der wurmförmigen Federn o, o ganz entbehrlich.

Eine weitere Verbesserung besteht in der Anordnung der Scheibe O, O mit kreisrunden Zähnen, welche in die

Zahnstange f greifen, anstatt des gezahnten Segmentes

g, g. Eine verbesserte

Methode die Segmentplatte an die Theile h zu befestigen

ist in Fig.

30 abgesondert dargestellt.

Tafeln