| Titel: | Crannis' und Kemp's Holzpflaster. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. LXXV., S. 285 |

| Download: | XML |

LXXV.

Crannis' und Kemp's Holzpflaster.

Aus dem Mechanics' Magazine. Okt. 1843, S.

261.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Crannis' und Kemp's Holzpflaster.

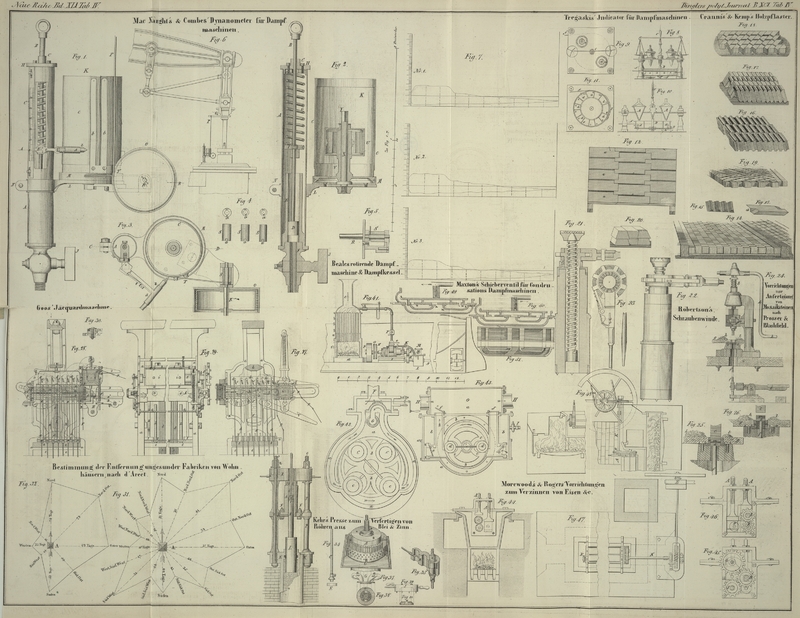

Fig. 12 stellt

den Grundriß eines Unterbaues dar, welcher sich besonders vortheilhaft für Straßen

eignet, in denen das Pflaster häufig aufgerissen werden muß, um den Wasser-

oder Gasleitungen beikommen zu können. Zwei oder mehrere Bohlen b, b werden in geeigneten

Abständen von einander in der Richtung der Straßenlänge gelegt und an den Enden mit

einander verbunden. Quer über diese Bohlen wird eine Anzahl kürzerer Bohlen a, a, a gelegt, welche auf die Fig. 13 dargestellte

Weise an beiden Enden abgeschrägt sind. Zwischen den Seiten der Bohlen sind als

Abzug schmale Zwischenräume c, c, c, c gelassen,

welche durch die Leiste d gebildet werden. Die gegen die

Trottoirsteine sich lehnenden Querbohlen sind gerade abgeschnitten und können an die

äußeren Längenbohlen mittelst Bolzen befestigt werden. Wir verzapfen die

Längen- und Querbohlen an allen denjenigen Stellen mit einander, wo sich

zufällig Oeffnungen nach den Abzugscanälen oder Wasserleitungen vorfinden, aber auch

nur an solchen Stellen, denn jeder auf diesem Pflaster lastende Druk kann die Theile

nur fester mit einander verbinden. Soll dieser Unterbau an irgend einer Stelle

abgehoben werden, so hebt man zunächst eines der an das Trottoir gränzenden

Querstüke, die sich wegen der glatt abgeschnittenen Enden leicht herausnehmen

lassen, in die Höhe, worauf auch die übrigen leicht aus einander genommen werden

können.

Wir gehen nun zu der Beschreibung der verschiedenen Gattungen von Blöken, welche auf

diesen Unterbau zu liegen kommen. Fig. 14 zeigt die

perspectivische Ansicht eines Fahrweges, bestehend aus oblongen Blöken von zweierlei

Dimensionen sowohl in Beziehung auf Höhe als auf Dike. Sie werden, die Fasern in

senkrechter Lage, reihenweise neben einander gelegt, so daß in jeder Reihe hohe und

niedrige Blöke abwechseln, und daß jedesmal die hohen Blöke einer Reihe den

niedrigen Blöken der angränzenden Reihe gegenüber liegen. Durch diese Anordnung

entsteht eine Oberfläche ohne Einschnitte, mit einer gleichen Anzahl erhabener und

vertiefter Theile, von denen die ersteren den Pferden den nöthigen Fußhalt gewähren,

so daß sie weder vorwärts noch rükwärts, noch — was am häufigsten vorkommt

— seitwärts ausgleiten können.

Die Figuren 15

und 16

stellen eine Modification des vorhergehenden Systems dar, welche sich vorzüglich für

steile Abhänge eignet.

Hier bestehen die Blöke aus schiefen, oben und unten faȱettirten

Parallelogrammen und liegen in regelmäßigen transversalen Reihen, jedoch unter einem

starken Winkel rükwärts gegen den Boden geneigt. Die reihenweise Anordnung der Blöke

ist so getroffen, daß jedesmal die Vertiefung eines Blokes der einen Reihe dem

erhabenen Theile eines Blokes in der angränzenden Reihe gegenüber zu liegen kommt.

Auf diese Weise finden die Pferde, sie mögen bergan oder bergab steigen, in jeder

Richtung einen sicheren Fußhalt. Sind die Blöke an ihrer oberen Seite abgenüzt, so

kann man durch Umkehrung derselben eine neue Oberfläche herstellen.

Die Figuren

17, 18

und 19 sind

Varietäten, welche alle auf dem erwähnten Constructionsprincip beruhen. Sie begegnen

jenem Einwurf, daß das Holzpflaster den Pferden nicht den gehörigen Fußhalt gewährt,

auf eine Weise, welche nichts zu wünschen übrig läßt. Fig. 20 stellt eine von

den vorhergehenden verschiedene Blokform dar, mit der man ein ausnehmend starkes

Pflaster zu Stande bringen kann, welches übrigens an seiner Oberfläche noch mit

Einschnitten versehen werden muß. Jeder Blök besteht aus zwei Theilen von

pyramidalischer Form. Die in umgekehrter Lage mit einander vereinigten Blöke tragen

mittelst ihrer Hervorragungen einander gegenseitig.

Tafeln