| Titel: | Verbesserter Apparat zur Verfertigung von Baksteinen und Ziegeln, worauf sich Joseph Kirby zu Banbury in der Grafschaft Oxford, am 26. Jan. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XCI., S. 345 |

| Download: | XML |

XCI.

Verbesserter Apparat zur Verfertigung von

Baksteinen und Ziegeln, worauf sich Joseph Kirby zu Banbury in der Grafschaft Oxford, am 26. Jan. 1843 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1843, S.

330.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

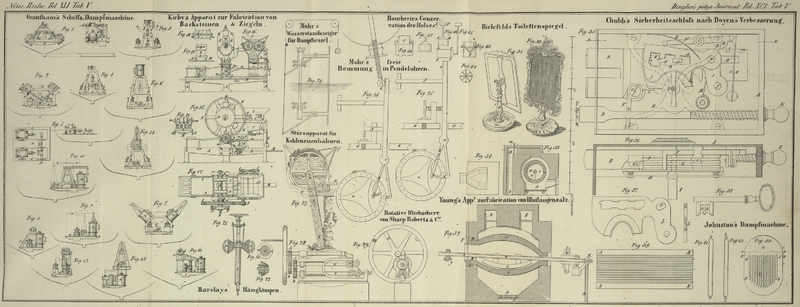

Kirby's Apparat zur Verfertigung von Baksteinen.

Den Gegenstand vorliegender Verbesserung bildet eine neue mechanische Anordnung und

Construction, wodurch der im natürlichen unvorbereiteten Zustande in einen Trichter

gefüllte Thon vermittelst Walzen in eine bewegliche Form geleitet wird. Diese Form

wird alsdann unter eine Presse geschoben, welche den darin befindlichen Thon in die

Form preßt, damit er die verlangte Gestalt der Ziegel, Baksteine und anderer Artikel

annehme. Von der Presse gelangt die Form unter eine geneigte Ebene, senkt sich

daselbst, während die Ziegel frei auf Kolben stehen, von wo aus sie auf eine Platte

geschoben werden; diese wird durch die Hand bei Seite geschafft, während die Form

wieder unter den Trichter zurükkehrt, um eine neue Füllung Thon in Empfang zu

nehmen.

Fig. 15 stellt

einen Seitenaufriß, Fig. 16 einen Längendurchschnitt und Fig. 17 einen Grundriß

der Maschine dar. A, A, A ist das Maschinengestell, in welchem eine horizontale

Welle gelagert ist, von der sämmtliche Maschinentheile ihre Bewegung herleiten. C ist ein auf dem Maschinengerüste befestigter Rumpf

oder Trichter zur Aufnahme des Thons und D die Form,

welche in den Figuren 18, 19 und 20 in verschiedenen

Ansichten noch besonders abgebildet ist. Fig. 18 stellt den

Grundriß, Fig.

19 den Seitenaufriß und Fig. 20 einen senkrechten

Durchschnitt derselben dar. Die beiden lezteren Figuren zeigen auch die Theile,

wodurch die Form längs der Maschine fortgeführt wird. Die Welle B wird durch irgend geeignete Mittel in Rotation gesezt.

Ein an derselben befestigtes großes Zahnrad E überträgt

durch seinen Eingriff in die Getriebe F und G die rotirende Bewegung auf alle wirksamen Theile der

Maschine. Das Getriebe F sizt an der Achse einer der

beiden Walzen H, H, die

innerhalb des Trichters rotiren. Diese Walzen sind durch ein Paar an ihren vordern

Achsenenden befestigter Getriebe I, I mit einander verbunden. Wenn der Thon in den obern

Theil des Trichters eingefüllt ist, gelangt er in Folge der Rotation der Walzen in

den untern Theil desselben. Die Form D muß, wie die

punktirten Linien des Durchschnittes zeigen, unmittelbar unter den Trichter

geschoben werden. In Folge dieser Bewegung wird die Schieberplatte a, welche den Boden des Trichters verschließt, durch die

obere Kante der Form zurükgestoßen; wenn nun die Form, nachdem sie gefüllt worden

ist, wieder sich entfernt, so führt eine belastete Kette b, b die Schieberplatte wieder zurük, und

diese verschließt den Boden des Trichters so lange, bis die Form wieder zurükkehrt,

um eine neue Füllung in Empfang zu nehmen. Die Form D

gleitet auf einem Gestell von Klözen, die an eine Tafel L befestigt sind, auf und nieder; an die untere Seite dieser Tafel ist

eine horizontale Zahnstange M befestigt. Ein an eine

kleine Querwelle d befestigtes Getriebe c greift in die Zahnstange M, und da dieses Getriebe eine hin- und herwechselnde Bewegung besizt,

so treibt es die Zahnstange M und mit dieser die Tafel

L, die Klöze K und die

Form D vom einen Ende der Maschine zum andern hin und

her. Das Getriebe c erhält seine Bewegung von dem

Getriebe G durch ein System von Winkelrädern e, f und g, von denen das leztere an dem unteren Ende einer

schrägen Welle h befestigt ist und nach Erforderniß in

eines der Winkelräder i oder k greift. Diese Winkelräder sind an einer hohlen Achse l befestigt, welche seitwärts auf dem Ende der Welle d gleitet und durch einen Keil in Gränzen gehalten wird.

Die hohle Achse wird mit Hülfe eines Hebels j und einer

an dem äußersten Ende der Hauptwelle B angebrachten

excentrischen Rinne N in ihre gehörige Lage geschoben.

Die excentrische Rinne N ist so eingerichtet, daß wenn

die unter den Trichter gebrachte Form mit Thon gefüllt worden ist, das Getriebe g mit dem Winkelrad i in

Eingriff kommt, und wenn dieses der Fall ist, so veranlaßt die Rotation des großen

Rades E mit Hülfe des Getriebes G und des mit demselben verbundenen Räderwerks die Zahnstange M mit der Tafel L und den

Blöken K, K von dem Trichter

sich zu entfernen. Die Form D gleitet, wie oben bemerkt

wurde, auf den Blöken K auf und nieder, wird jedoch

durch zwei an ihren Enden befestigte Rollen m, m, die auf Seitenschienen laufen, in der Höhe gehalten.

Diese Seitenschienen liegen, wie die Fig. 15 und 17 zeigen, an

dem unter dem Trichter befindlichen Theil der Maschine horizontal, neigen sich

jedoch weiter gegen vorn abwärts. An beiden Seiten der Maschine sind die Hebel p, p angebracht, welche für

die Rollen m der Form D die

Fortsezung der Eisenbahn bilden, bis die Form in der Mitte der Maschine unter der

Presse angekommen ist. Wenn die Form diese Lage erreicht hat, so hat die

excentrische Rinne N die Getriebe k und i in ihre Mittellage verschoben, so daß

alsdann das Getriebe g mit beiden außer Eingriff ist.

Alsdann steht natürlich

die Tafel mit der Form still. Jezt wird die Platte P der

Presse durch die Rotation der an der Welle B

befindlichen excentrischen Scheiben Q, Q niedergedrükt. Dadurch wird der auf den Blöken K liegende Thon dicht in die Form gepreßt und in Ziegel

verwandelt.

Während dieser Zeit wird die Form D durch ihre auf den

Hebeln p ruhenden Rollen m

unterstüzt; die Tafel L mit den Blöken K ruht fest auf den Seiten der horizontalen Theile des

Gerüstes A, A. Das

Niedersteigen der Platte P veranlaßt die Form D über die Blöke niederzugleiten, wodurch nur so viel

Raum in dem oberen Theil der Form bleibt, als nöthig ist, um den Thon in die

verlangte Form zu pressen. Sobald der Thon diese Compression erfahren hat, so geht

die Platte P wieder in die Höhe und die fernere Rotation

der excentrischen Rinne N macht, daß sich die Zahnstange

M mit der Tafel, den Blöken und der Form in

derselben Richtung wie vorher bewegt. Dadurch gelangen die Rollen m an der Seite der Form unter zwei geneigte Schienen q, welche die Form D noch

weiter niederdrüken, so daß die Ziegel, wie die punktirten Linien Fig. 16 zeigen, aus der

Form hervortreten und frei auf den Blöken K, K stehen. Während sich die Blöke der Maschine entlang

bewegen, trennt eine an dem Ende der Maschine befestigte Eisenplatte r die Ziegel von den Blöken und nimmt sie in Empfang;

von da werden die Ziegel mit der Hand abgenommen. Die fortgesezte Rotation des

Excentricums N bringt nun das Winkelrad k mit dem Getriebe g in

Eingriff, worauf eine rükgängige Bewegung der Zahnstange M stattfindet, welche die Tafel mit den Blöken und der leeren Form wieder

zurükbringt. Die Rollen m gleiten, wenn die Form

zurükkehrt, längs der geneigten Theile der Eisenbahn n,

n und treten unter die aufgehobenen Enden der Hebel

p, p, welche mithin die

Form wieder in ihre vorherige Lage heben. So wie nun die Form unter den Trichter

tritt, schiebt sie, wie oben, die Platte a zurük und

bleibt in der Fig.

16 durch Punktirungen angedeuteten Lage, bis sie auf die oben erläuterte

Weise wieder mit Thon gefüllt worden ist.

Tafeln