| Titel: | Beschreibung von Guenet's Maschinen, um Maaßstäbe zu theilen, zu schraffiren und Systeme von Linien zu copiren, welche auch zum Maschinenzeichnen und Lithographiren brauchbar sind. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. CX., S. 414 |

| Download: | XML |

CX.

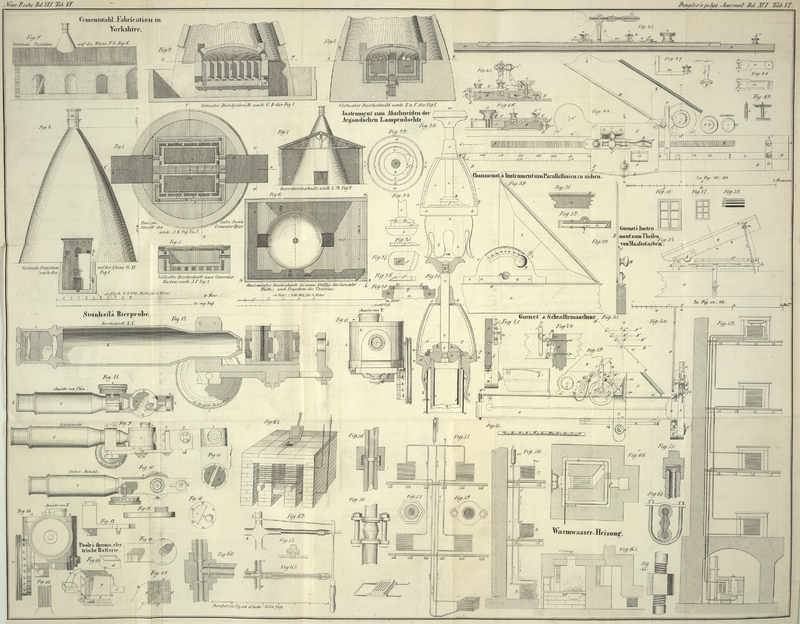

Beschreibung von Guenet's Maschinen, um Maaßstaͤbe zu theilen,

zu schraffiren und Systeme von Linien zu copiren, welche auch zum Maschinenzeichnen und

Lithographiren brauchbar sind.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Jan. 1844,

S. 6.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Beschreibung von Guenet's Maschinen um Maaßstäbe zu theilen

etc.

Der Gebrauch des Dreiekes in Verbindung mit einem Lineale ist zu bekannt, als daß man

nicht die Parallellinien a B, a′ B′ etc., Fig. 33, als Spuren von

verschiedenen Stellungen des körperlichen Winkels B a C

an dem Leitlineale d D betrachten könnte. Man weiß auch,

daß irgend Linien a L und a

D, welche von demselben Punkte a ausgehen und

von Parallellinien geschnitten werden, in gleichem Verhältnisse getheilt werden.

Nennt man nun p, p′,

p″ die Zwischenräume a

b′, b′ b″, b″, b′″, welche von der Seite a B

(parallel mit sich selbst, und auf der Linie a L

gemessen) durchlaufen wurden, und c, c′, c″ die

correspondirenden Wege a a′, a′ a″, a″a′″,

welche der körperliche Winkel an dem Lineale d D

durchlaufen hat, so hat man:

Textabbildung Bd. 091, S. 414

oder

Textabbildung Bd. 091, S. 414

Gibt man ferner noch zu (und dieß ist der gewöhnlichste Fall bei der Anwendung des

Instrumentes), daß a L senkrecht auf der Seite a B steht, so hat man, wenn der Winkel, den die Seiten

B und C einschließen,

α genannt wird:

Textabbildung Bd. 091, S. 414

Ehe wir weiter gehen, ist zu bemerken, daß die Linie a L

oder vielmehr a l von bestimmter Länge ist und die Linie

vorstellt, welche getheilt werden soll, und daß die Durchschnittspunkte b′, b″ etc.

dieser Linie und der Parallelen, die gesuchten Theilpunkte unserer Linie sind, sey

es nun, daß diese Theilpunkte gleich weit von einander entfernt liegen, oder daß

ihre Entfernungen proportional seyn sollen zu gewissen gegebenen numerischen oder

linearen Größen.

Hienach ist leicht einzusehen:

1) Daß, indem man in den Gleichungen (A) c = c′ = c″ macht, auch p =

p′ = p″

werden muß, d. h. für gleiche an dem Lineale d D nach

einander durchlaufene Wege wird man auf der Linie a L

Punkte bekommen, welche gleiche Entfernung von einander haben. Man kann also zum

voraus ein für allemal gleiche Wege in der Richtung d D

auftragen, um daraus dann irgend andere gleiche Theile zu erhalten.

2) Daß für jeden Werth von α der kleiner als

90° ist, sin

α/R ein Bruch wird,

der kleiner als die Einheit ist. Man hat daher immer (B)

c > p; c′> p′ etc.,

d. h. die Wege, welche an dem Leitlineal durchlaufen werden, sind immer größer, als

die Wege, welche die Seite a B auf der zu theilenden

Linie zurüklegt.

Dieß ist sehr wichtig, theils weil man auf diese Weise Theilungen machen kann, welche

man mit keinem Zirkel auszuführen im Stande wäre, theils weil die Genauigkeit im

Zeichnen in dem Maaße größer wird, als die Fehler in der Theilung, welche constante

Größen sind, kleiner werden. Diese Gründe schienen hinreichend, die Größe des

Winkels, welchen die Seiten B und C einschließen, auf 40 bis 50° zu beschränken (Fig. 34). Uebrigens sieht

man leicht, daß es wenig Schwierigkeit machen würde, einen Winkel von 90° zu

erhalten.

Das Vorhergehende mit seinen Folgerungen dient als Basis und Richtschnur, wie das

besprochene Instrument behandelt werden muß, und es bleibt uns also nur noch übrig,

die Construction und Einzelnheiten desselben zu beschreiben.

Die beiden Lineale B und C,

Fig. 34,

welche einen körperlichen Winkel mit einander bilden, sind mittelst eines Gelenkes

im Punkte A mit einander verbunden. Man macht den Winkel

B A C für jede Operation dadurch constant, daß man

die Schraube e anzieht, welche auf die Querstange t drükt und so dieselbe mit dem Lineale C verbindet. Das andere Ende von t ist mit einem Mikrometergewinde versehen, welches in eine Mutter o paßt, die durch einen Halsring getragen wird, der auf

B genietet ist, doch so, daß er sich darauf drehen kann, um der

schrägen Richtung von t folgen zu können. Diese

Bemerkung gilt auch für das kleine durchlöcherte Stük e,

das auf C genietet ist. Man bildet auf diese Weise ein

Dreiek, bei dem die Länge der Seiten, und ebenso der Winkel α nach Willkür unveränderlich bleibt. Das Lineal D trägt auf seiner Mitte einen Index g, welcher durch einen dünnen, sich federnden

Messingstreifen gebildet wird und hoch genug liegt, um die Seite C nicht zu berühren, außer wenn man mit dem Finger auf

denselben drükt. Die feine Schraube f gestattet den

Index vorzuschieben oder zurükzuziehen, oder denselben durch einen anderen zu

ersezen, der mit einer conischen Spize versehen ist, welche die gehörige Dike hat,

um in die Löcher, welche man am Rande von C bemerkt, zu

passen. Die Anzahl dieser Löcher hängt von der Größe des Instrumentes ab. Bei

vorliegendem Instrumente sind 21 angenommen, welche von 0–20 von Rechts gegen

Links nummerirt gedacht werden müssen.

Ueber der mit Löchern versehenen Linie ist eine Nuth j

angebracht, welche wenig tief, beiläufig 5–6 Millimeter breit ist und die

Bestimmung hat, entweder einfache Stüke Pappdekel, die mit weißem Papier überzogen

sind, aufzunehmen, oder auch Maaßstäbe von Elfenbein, Holz oder Metall, Fig. 35, die

entweder in ungleiche Theile, oder in 100 oder 200 gleiche Theile getheilt sind. Für

leztere ist es vortheilhaft, einen besondern Index zu haben, der mit einer kleinen

Messerschneide versehen ist, welche die conische Spize des vorhergehenden

ersezt.

Die Punkte m und n gehören

einem Umkreise an, welcher aus dem Mittelpunkt A mit

einem Radius beschrieben werden kann, dessen Länge gleich ist dem längsten

hunderttheiligen Maaßstabe. Ist das Instrument geschlossen, oder vielmehr sind die

beiden äußeren Seiten B und C einander parallel, so muß die Entfernung m n

die Sehne eines Bogens von 10° oder 8° etc. ohne Bruchtheile seyn, so

daß man aus dem Winkel m A n immer leicht auf den Winkel

α schließen kann, der durch die äußeren

Seiten von B und C

eingeschlossen wird. Unter diesen Bedingungen wird man mit dem Instrumente Winkel

unter und über 40° ablesen und construiren können, und zwar mit einer viel

größeren Genauigkeit, als man dieß mit dem gewöhnlichen Transporteur kann.

Man zieht nun noch auf einer der Seiten B oder C einige Linien, welche so eingetheilt sind, daß, wenn

man die Entfernung zwischen zwei Theilstrichen in den Zirkel nimmt, und die

Entfernung von m und n

darnach richtet, das Instrument sogleich auf 1/100, 1/10, 2/10 5/10 ...... auf

½, ⅓, ¼ etc. alle Längen der Maaßstäbe, welche man in die Nuth j legen kann, reducirt, und überhaupt alle Wege, welche

man an dem Lineal zurüklegt.

Verschiedene Anwendungen des

Instrumentes.

I. Es sey eine

gegebene Liniealin 19 gleiche Theile zu

theilen.

Auflösung. — Da die Länge a

l oder p gegeben, und die Länge c von 19 Theilen auf der Seite c bekannt ist, so kann man durch die Formel (B) den Winkel α finden. Man würde nun

diesen Winkel auf irgend eine Art construiren müssen. Man wird aber bemerken, daß

wenn man in der Formel R oder den Radius = c macht, die gegebene Linie selbst der Sinus des Winkels

α seyn wird, und daß man dieselbe sogleich

als Sinus wird brauchen können, um den Winkel c d nach

folgender Art zu bilden:

Nachdem man durch den Punkt a eine Senkrechte a B auf die gegebene Linie a

l gefällt hat, um die Lage von B darnach

richten zu können, so bringt man 1) den Punkt i, der auf

der Seite B bemerkt ist, in Berührung mit a und drükt mit dem Finger auf das Instrument, damit es

sich nicht verrüken kann. Man legt 2) das Lineal D an

die Seite C an, und bringt die conische Spize des Index

in das neunzehnte Loch. Man stüzt sich 3) auf das Lineal D und verschiebt die Seite C gegen die Linke,

bis das mit Null bezeichnete Loch unter den Index kommt. Drükt man nun auf den Index

und öffnet den Arm B, um ihn zu dem Punkte l (dem Endpunkte der gegebenen Linie), zu bringen, so

erhält man annäherungsweise den Winkel α mit

welchem man nun die drei eben beschriebenen Operationen aufs neue vornimmt, und am

Ende der lezten wird eine kleine Verdrehung der Schraube o hinreichen, B genau mit dem Punkte l zusammenfallend zu machen. Man kann nun diese

Operation noch ein drittesmal beginnen, um sich der guten Stellung der Seiten B und C zu versichern, und

dieß um so leichter, als man im ganzen nur 20″ Zeit dazu braucht.

Man vollzieht nun die wirkliche Eintheilung, indem man die Seite B wieder auf die Linie a b,

Fig. 34,

zurükbringt, und nachdem man das Instrument ganz gegen die Linke geschoben hat,

bringt man die Spize nach und nach in die Löcher 0, 1, 2, 3 etc., indem man für

jedes Loch einen correspondirenden Theilstrich auf die Linie a l aufträgt.

II. Es seyen

die Details einer Zeichnung entweder in derselben Groͤße, oder in

verjuͤngtem Maaßstabe zu copiren.

Als Beispiel sey das größere der in Fig. 36 und 37

dargestellten Fenster gegeben.

Auflösung. — Nachdem man in die Nuth j einen Streifen Pappdekel h

gelegt und den in Fig. 34 dargestellten Index an seinen Plaz gebracht hat, stellt man die

Seite B (Punkt i) nach der

unteren Linie des Fensters, und öffnet das Instrument so, daß man, um die ganze Höhe

des Fensters zu bekommen, genöthigt ist, den größtmöglichen Theil des

Pappdekelstreifens unter dem Index zu verschieben. Nachdem man nun die Oeffnung des

Winkels festgestellt hat, bewegt man das Instrument, indem man die Seite B auf allen Detaillinien des Fensters nach und nach

festhält, und indem man sich der langen Seite des Index als kleines Lineal bedient,

zieht man mit dem Bleistift auf den Pappdekel eine feine Linie, die jeder festen

Stellung von B correspondirt.

Ehe man nun die Bleistiftlinien mit Tusch auszieht, versichert man sich, ob die

Theile, welche ihrer Natur nach auf der Zeichnung gleich seyn müssen, auch auf dem

Pappdekel durch gleiche Theile ausgedrükt sind, hier z. B. die Hölzer des

Kreuzstokes, die Breite der Gesimse etc., und wären sie nicht gleich, so müßte man

sie corrigiren.

Ist dieser Pappdekelstreif einmal gemacht und in die Nuth gelegt, so kann er dazu

dienen, die Dimensionen des copirten Modelles wieder zu geben, oder die Zeichnung

verjüngt darzustellen, indem man den Winkel α

verkleinert. Auf diese Weise wurde das Fenster, welches in Fig. 37 in verjüngtem

Maaßstabe dargestellt ist, gezeichnet.

Obgleich der Pappdekelstreifen schmal ist, so ist er doch breit genug, um eine Art

Projection der Gesimse nach der Höhe des Fensters auf eine Linie aufzunehmen, und

eben so die nach der Breite desselben auf eine zweite Linie. Deßwegen hat der Index

einen Ausschnitt und eine doppelte Einstelllinie, was ihn geeignet macht, für beide

Linien zu dienen, ohne verstellt zu werden.

Es ist leicht einzusehen, daß man nach gegebenen Maaßen zum voraus sich solche

verzeichnete Pappdekelstreifen machen kann, um verschiedene Architektur- und

Maschinenzeichnungen, ungleich weite Schraffirungen, Cylinder von verschiedenen

Durchmessern zu schattiren, Lettern etc. wiedergeben zu können. Leztere können zum

Beispiel in derselben Proportion oder mit Veränderung einer ihrer Dimensionen

nachgebildet werden.

Man begreift auch, daß das Instrument, wenn es mit seinem hunderttheiligen Maaßstabe

versehen ist, ein allgemeiner Maaßstab zur Construction von Planen wird. Man hat sich desselben

bedient, um die verschiedenen Diken der Schraffirungen Fig. 38 darzustellen.

Eine davon besteht aus 23, die andere aus 47, die dritte aus 68, die vierte aus 100

gleichen Linien.

III. Es sey

eine Zeichnung, deren Maaßstab in englische Zoll getheilt ist, so zu reduciren,

daß ein englischer Zoll durch einen Centimeter ausgedruͤkt wird.

Auflösung. — Das Problem ist gelöst, sobald man

einen Winkel α gefunden hat, so daß für einen

Weg von 1 englischen Zoll an dem Leitlineal die Seite B

genau einen Centimeter zurüklegt. Bringt man nun eine gewisse Zahl der Theile der

englischen Zeichnung auf einen Pappdekelstreifen, so erhält man eine gleiche Zahl

Theile in Centimetern ausgedrükt, wenn man das Instrument wie früher verschiebt.

Indem man nun in die Gleichung (B) die gegebenen

Zahlenwerthe sezt, findet man R = 100

α = 23° 11′ und

sin

α = 39,371.

Somit kann man den Winkel α construiren, entweder

mittelst eines Transporteurs, oder auf irgend eine andere Art.

Beschreibung der

Schraffirmaschine.

Fig. 39 ist

eine horizontale Ansicht des Instruments, Fig. 40 eine

Seitenansicht desselben. Fig. 41 ist ein

verticaler Durchschnitt nach der Linie 1, 2 des Grundrisses, und in Fig. 42 ist der

Mechanismus der Sperrklinken besonders dargestellt.

Die Seiten B und C des

Instruments sind wieder die Schenkel eines verstellbaren Winkels. D ist das Lineal, an welchem hin sich die Seite oder

vielmehr der Wagen C bewegt. Hier aber sind das Lineal

und der Wagen mittelst eines Querstüks E und einer Feder

R mit einander verbunden, so daß eines sich an dem

andern verschieben läßt, ohne daß sich beide trennen können. Um die Oberfläche des

Lineals D und des Wagens C

in derselben Horizontalebene zu erhalten, wurde in den beiden Rändern des Lineals

eine Nuth angebracht, so daß in der einen zwei Führungen d′, d von flachem Messing, welche in

dem Wagen C befestigt sind, sich verschieben, während in

der andern Nuth zwei andere Führungen r′, r′ sich bewegen, deren abgerundete Enden in

Löcher genietet sind, die in die Enden der Feder zu diesem Zwek gebohrt wurden. Die

Feder R wird in ihrer Mitte durch einen Stift r′″ gehalten, welcher an einem Stüke R′ sich befindet, das nach Willkür durch die

Schraube E′ sehr fest mit dem Ende des Querstüks

E verbunden werden kann. Der Wagen und die Feder können

also bei ihrer Bewegung keine unrichtige Lage annehmen. Das Lineal B ist mit dem Wagen C durch

eine Schraube verbunden, deren flacher runder Kopf in die untere Fläche von B eingelassen ist. A ist die

Mutter zu dieser Schraube.

Um den verstellbaren Winkel in Bewegung zu sezen, befestigt man zuerst an dem mit D′ bezeichneten Punkt eine Claviersaite, die

einmal um eine kleine Rolle f geschlungen und dann auf

einen Stift d″ mit vierekigem Kopf, welcher an

der linken Seite des Lineals sich befindet, aufgewikelt wird.

Die verticale Achse e der Scheibe f liegt mit ihren Enden in zwei ausgebohrten Lagern, wovon in Fig. 39 aber

nur das obere e″ zu sehen ist. Ueber der Scheibe

befindet sich ein Sperrrad F. Es ist auf der Achse

befestigt, so daß Scheibe und Rad sich mit einander drehen müssen. Zwischen der

oberen Fläche des Rades und der unteren des Lagers e,

e″ wurde ein Zwischenraum von 10–11

Millimetern gelassen, welcher durch eine auf die Achse gut aufgepaßte Büchse

eingenommen wird, doch so daß sich die Büchse ohne die Achse drehen kann. Die Büchse

macht einen Theil eines kleinen Hebels G aus. In der

Dike dieses Hebels wurde ein kleiner Sperrkegel g

angebracht, dessen Ende durch eine Feder s gegen die

Peripherie des Rades F gedrükt wird.

Aus dem Vorhergehenden läßt sich nun leicht einsehen, daß, indem man den Hebel G in der Richtung des auf dem Rade F befindlichen Pfeiles bewegt, lezteres in drehende

Bewegung versezt und folglich der Wagen C gegen die

Rechte vorwärts gehen wird. Dieß würde aber nicht hinreichen, um alle nöthigen

Bedingungen des Instrumentes zu erfüllen. Der Wagen C

muß vorwärts schreiten und zwar ganz gleichmäßig; auch darf derselbe nicht mehr

zurük gehen können, wenn man den Hebel in der entgegengesezten Richtung bewegt. Um

der ersten Bedingung zu genügen, hat man in den Wagen einen Bogen K eingelassen, welcher mit Löchern versehen ist, in die

man einen kleinen Stift stekt. Die Entfernung der Löcher ist so angenommen, daß für

jedes die Sperrklinke nur um einen Zahn des Rades F

zurükgehen kann. Die Bewegung des Hebels ist bei seinem Vorwärtsgehen durch einen

kleinen Anschlag o gehemmt, und bei seinem Zurükgehen

durch den Stift, welchen man mehr oder weniger entfernt von dem Anschlag stekt, je

nachdem man eine weitere oder engere Schraffirung hervorbringen will. Um der zweiten

Bedingung zu genügen, war es hinreichend, eine zweite Sperrklinke j anzubringen, welche durch eine Feder s′ angedrükt wird. Mit diesen Vorrichtungen

bewegt sich der Wagen C regelmäßig von der Linken gegen die Rechte,

indem er nach und nach gleiche Räume durchlauft.

Hat der Wagen seinen ganzen Lauf vollendet, so ist es nothwendig, ihn zum linken Ende

des Lineals zurükzubringen. Die beiden Sperrklinken stehen aber dieser Bewegung

entgegen, indem sie verhindern, daß sich das Rad F mit

der Scheibe in entgegengesezter Richtung drehen kann. Um diesem Umstand abzuhelfen,

brachte man einen kleinen dünnen Hebel H an, der sich um

den Punkt n, Fig. 42, dreht. Auf

diesen Hebel hat man einen Stift bei h genietet, welcher

eine kleine, zum Theil runde, zum Theil flache Stange bewegt. Das Ende dieser

lezteren ist abgeschrägt, damit es mit dem Stift in der Sperrklinke g in Berührung kommen und dieselbe ausheben kann, wenn

man den Hebel H nach Links bewegt. Während dieser

Bewegung geht der andere Arm des Hebels in entgegengesezter Richtung und nähert sich

der Sperrklinke j, und da er bei h′ eine Art

flachen Ring trägt, welcher ein mit drei Stiften versehenes Stük bewegt, wovon der

lezte Stift i gegen die Sperrklinke j stößt, so entfernt er auch das zweite Hinderniß,

welches dem Drehen des Rades im Wege stand. Man kann nun leicht den Wagen mit der

Hand gegen die linke Seite des Lineals verschieben. Ist der Wagen an seinem Plaz, so

bewegt man den Hebel H in entgegengesezter Richtung, und

die Stüke m und p nehmen

ihre frühere Lage wieder an.

Die Scheibe hat ungefähr 14 Millimeter Durchmesser, das Rad 120 Zähne. Man hat daher

als Weg des Wagens bei der Drehung um einen Zahn

Textabbildung Bd. 091, S. 421

=0m,000366, oder etwas mehr als ⅓

Millimeter.

Wollte man die Schraffirung doppelt so enge machen, so wäre es hinreichend, den Arm

B so zu stellen, daß er mit dem Wagen C einen Winkel von 30° einschließt. Da sich 26

Löcher auf dem Bogen K befinden, so kann man nach

Willkür die Schraffirlinien um 0–9 Millimeter von einander entfernen. Wenn

das Linial D nicht von Metall ist, so muß man es an

seinen Enden beschweren, und jedes derselben mit einer sehr feinen Spize versehen,

oder besser mit einer kleinen Schraube, die mit einer conischen Spize endet.

Tafeln