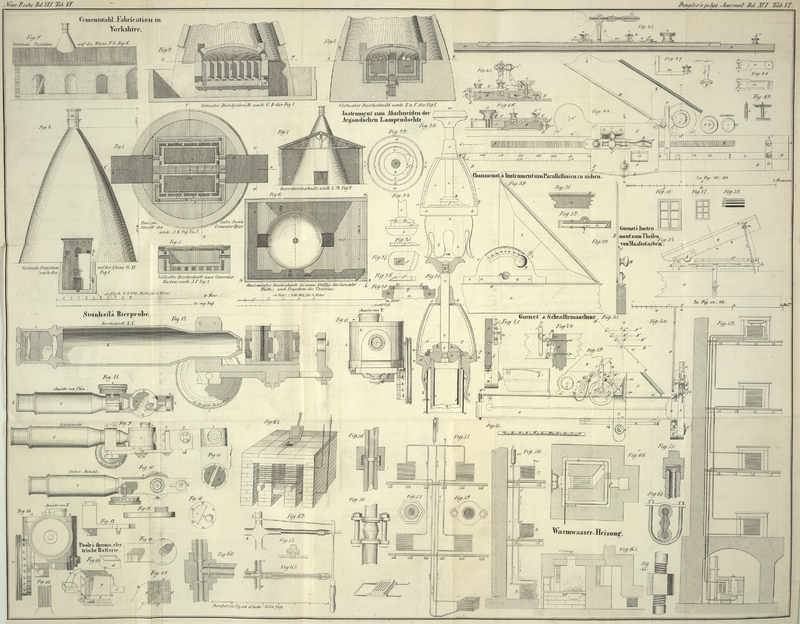

| Titel: | Guenet's Instrument zum Theilen großer Maaßstäbe und zum Schraffiren, welches auch zum Maschinen- und Architekturzeichnen, ferner zum Lithographiren gebraucht werden kann. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. CXI., S. 422 |

| Download: | XML |

CXI.

Guenet's Instrument zum Theilen großer Maaßstaͤbe und zum

Schraffiren, welches auch zum Maschinen- und Architekturzeichnen, ferner zum

Lithographiren gebraucht werden kann.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, Jan. 1844,

S. 13.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Guenet's Instrument zum Theilen großer Maaßstäbe etc.

Dieses Instrument, welches vorzugsweise zum Theilen der Maaßstäbe, die ihrer ganzen

Länge nach Unterabtheilungen erhalten, z. B. der Thermometerscalen etc. bestimmt

ist, beruht auf dem nämlichen Princip wie das oben beschriebene. Es besizt auch alle

Eigenschaften, wie das frühere, weßhalb wir uns darauf beschränken, die

hinzugefügten Theile, welche die Arbeit abkürzen und erleichtern, zu

beschreiben.

Fig. 43 ist

ein verticaler Durchschnitt des Instrumentes nach der Linie 5…6 in Fig. 44; Fig. 44 ist

eine horizontale Projection des ganzen Instruments.

Vergleicht man diese Abbildung mit der vorher nach Fig. 39 beschriebenen, so

wird man sehen, daß mit Ausnahme der Form der Seite C

C′, die Vereinigung dieser Seite mit der Seite

B durch die Schraube A,

das Hauptlineal D D mit seinen Nuthen an der Seite, die

Verbindung des verstellbaren Winkels mit dem Lineal durch die Feder R und eine Querplatte E,

sämmtlich ganz dieselben sind, wie bei der Schraffirmaschine.

Fig. 45 ist

ein verticaler Durchschnitt nach der Linie 3…4, Fig. 44.

Fig. 46 ist

ein anderer verticaler Durchschnitt nach der Linie 1..2 derselben Figur.

Fig. 47, 48 und 49 sind

Details, worauf wir später zurükkommen.

Man gibt dem verstellbaren Winkel eine gleichmäßige fortschreitende Bewegung, jedoch

mit Unterbrechungen, durch einen Griff G, welcher in das

Stük j, Fig. 43 und 44,

eingeschraubt ist. Das Stük j kann sich um die stählerne

Achse e′ der Stüze e,

welche auf die Verbindungsplatte E fest aufgeschraubt

ist, drehen. Es ist an seinem unteren Ende gabelförmig gespalten, Fig. 43, 45 und 47, um bei seiner

Bewegung nicht durch die Zahnstange F, welche es umfaßt,

gehindert zu seyn, und bewegt ein Stük m, Fig. 47 und

48, womit

es durch den Stift s vereinigt ist. Das Stük m, welches in Fig. 47 von der Seite, in

Fig. 48

von oben und von unten abgebildet ist, und welches wir den Schieber nennen wollen, trägt

auf seiner rechten Seite, die mit einem conischen Loche versehen ist, worin ein

kleiner Stahlzapfen i (in Fig. 49 in natürlicher

Größe zu sehen), sich drehen kann, einen abgeschrägten Vorsprung. Dieselbe Figur

zeigt auch in horizontaler Projection und im Durchschnitt den geränderten Dekel k, mittelst dessen man nach Willkür den Stahlzapfen i zum vierten Theil oder zur Hälfte umdrehen kann.

Nachdem man diese Details kennen gelernt hat, wird man einsehen, daß, indem man den

Griff H hin und her bewegt, dem Schieber m eine horizontale abwechselnde Bewegung mitgetheilt

wird, deren Größe von der Länge der Nuth, worin sich der Schieber m bewegt, abhängt. Diese Nuth endigt auf der rechten

Seite bei dem Punkte o, Fig. 43. Auf der linken

Seite bemerkt man einen mit einem Schliz versehenen Anschlag n, welchen man nach der einen oder anderen Seite hin verschieben kann, um

die Bewegung von m entweder zu vergrößern oder zu

beschränken.

Bewegt man nun den Griff G von oben nach unten (Fig. 43), so

bewegt sich der Stift s nach der Linken und zieht den

Schieber m mit dem Ansaz an i nach sich. Da der Ansaz abgeschrägt ist, so erhebt er sich und geht über

den ersten Zahn, dem er begegnet, fällt dann in die nächste Zahnöffnung ein u. s. f.

Hebt man aber den Griff G in die Höhe, so kommt die

verticale Fläche des Ansazes in Berührung mit der Seite des Zahnes, wenn sie es

nicht schon war, und nun kann man den Stift s als

Drehungspunkt eines Hebels

s e′ G betrachten, an

welchem bei e′ der Widerstand und bei G die Kraft wirkt. Ist die Kraft groß genug, so wird der

Stift e′ mit seiner Stüze, der Verbindungsplatte

E und dem verstellbaren Winkel gegen die Linke

bewegt.

Um die Größe der Bewegung des Instruments zu reguliren, so daß bei jeder Bewegung von

G drei Zähne der Zahnstange übersprungen werden,

hebt man den Griff G, Fig. 43, in die Höhe, um

das rechte Ende von m mit dem Ende o der Nuth in Berührung zu bringen. Hierauf schiebt man

den Anschlag n so weit, daß er an j ansteht, ohne jedoch die Schraube n′

anzuziehen. Indem man nun den Griff G langsam abwärts

bewegt, kann man die. Anzahl Zähne, über welche der Ansaz nach. und nach abgefallen

ist, nach dem Geräusche, was durch das Abfallen hervorgebracht wird, zählen. Sobald

man dieses Abfallen dreimal gehört hat, oder vielmehr ehe es das viertemal gehört

wird, zieht man die Schraube n′ an, und da nun

die Regulirung geschehen ist, so wird sich die Platte E

mit dem schiefliegenden Lineal B von Rechts nach Links

bewegen, indem für jede

vollständige Schwingung von G ein gleicher Weg, nämlich

die Entfernung von drei Zähnen der Zahnstange, zurükgelegt wird.

Will man das Instrument rükwärts bewegen, und auch dabei jedesmal drei Zähne weit, so

hat man bloß den Dekel k in die Höhe zu heben und um

180° zu verdrehen. Das Lineal B würde in der

Wirklichkeit nicht mehr vollkommen genau auf dieselben Stellen kommen können, welche

es vorher einnahm, wenn nicht die Entfernung der verticalen Fläche des Ansazes von

seiner Drehungsachse genau die Hälfte einer Zahnöffnung beträge. Diese Schwierigkeit

in der Ausführung hat man dadurch vermieden, daß man diese Entfernung etwas kleiner

machte; dieß würde ein Zurükbleiben des Lineals bei der rükgängigen Bewegung zur

Folge haben, wenn man nicht gleich beim ersten Reguliren des Instruments den Weg,

den der Schieber m zu machen hat, etwas größer als drei

Zähne festgestellt hätte. Man kann die Wirkung der Zahnstange augenbliklich

aufheben, wenn man den Ansaz quer über die Zähne derselben stellt.

Die Bestimmung der Nuth H, die Maaßstäbe welche man darin

anbringen kann, der Gebrauch des Index g wurden schon

früher beschrieben; doch wird es nicht unpassend seyn, ein Wort über die besondere

Eintheilung des Maaßstabes h, Fig. 44 zu sagen. Die

kleinen Theilstriche wurden gemacht, indem man die Platte E nur um einen Zahn jedesmal verschob, und die weiter entfernt liegenden

Theilstriche durch jedesmaliges Verschieben um drei Zühne. Die doppelte Nummerirung

des Maaßstabes stellt also die Nummerirung zweier verschiedenen Zahnstangen vor,

wovon die eine dreimal größere Zähne hätte, als die andere. Hat man nun den Maaßstab

an die gehörige Stelle in seiner Nuth gebracht, so werden die Nummern bei ihrem

Durchgang unter der Oeffnung p, Fig. 44, die Anzahl

Theilstriche anzeigen, welche auf dem zu theilenden Gegenstand schon gemacht wurden,

eben so diejenigen, welche sich durch ihre Länge von den gewöhnlichen

Unterabtheilungen unterscheiden müssen.

Der Griff G kann auf die rechte und auf die linke Seite

des Stüks j angeschraubt werden, damit man immer den

verstellbaren Winkel durch einen Druk von Oben nach Unten verschieben kann, so daß

das Instrument nicht gehoben wird. In Fig. 43 wurde punktirt

ein Gegengewicht angezeigt, welches den Griff immer wieder in die Höhe hebt; doch

kann man dieses auch entbehren. Die Löcher A, A′ in der Seite C

sind gleich groß und von gleicher Form, damit man nach Bedürfniß das Lineal B entweder rechts oder links anschrauben kann. Das Loch

A′ und das Loch b

auf dem Lineal B können den früher beschriebenen Apparat

aufnehmen, welcher dazu dient, die Entfernungen von C

und B zu bestimmen. Jedoch kann dieser hier entbehrt werden, weil die

geränderten Schraubenmuttern sehr groß sind und die Mutter A eben so wie die Scheibe a, welche auf das

Lineal festgeschraubt ist (siehe Fig. 45), besonders

construirt ist. h′ ist eine der Stellschrauben,

die den Maaßstab an seinem Plaze erhalten und h″

der Kopf einer Schraube mit einer conischen stählernen Spize, welche das Instrument,

während es gebraucht wird, festhält; man kann auch die beiden Enden des Lineals mit

einem Gewicht beschweren, um sicher zu seyn, daß es sich während des Gebrauchs nicht

verrükt.

Tafeln