| Titel: | Die Warmwasserheizung. |

| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. CXII., S. 425 |

| Download: | XML |

CXII.

Die Warmwasserheizung.Durch Riecke's Wochenblatt 1844 Nr. 9 aus dem Traité de la chaleur par

Péclet. Edition 2. Paris. 1843, von welcher neuen, durchaus

umgearbeiteten Ausgabe, so daß sie als ein neues Werk gelten kann, Hr. Architekt

E Berg in Stuttgart derzeit eine Uebersezung zum Druk

vorbereitet.A. d. R.

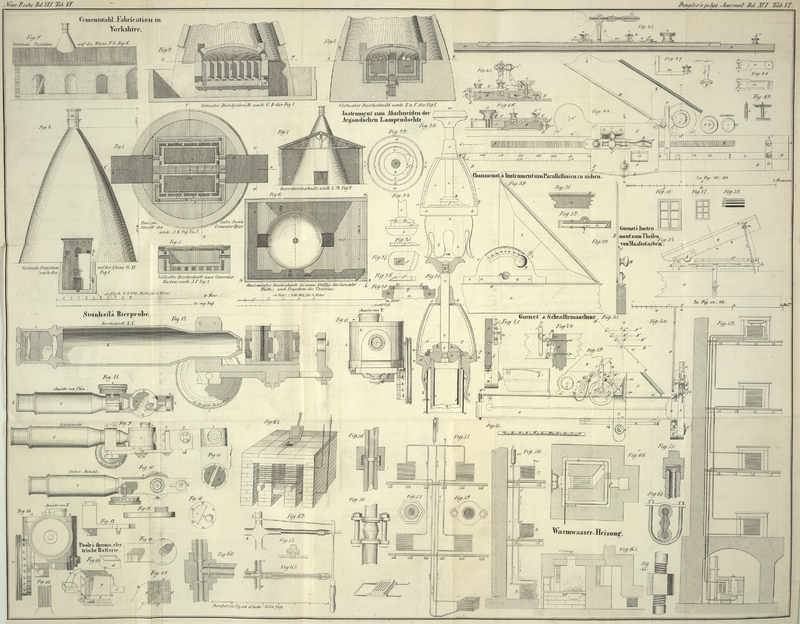

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Die Warmwasserheizung.

Der Engländer Perkins

Die Perkins'sche Wasserheizung oder besser

Heißwasserheizung findet gegenwaͤrtig nicht nur in England, sondern

auch in Deutschland viele Freunde. Namentlich hat in den lezten Jahren der

(leider viel zu fruͤh gestorbene) tuͤchtige Civilingenieur Gaupp von Biberach viele dergleichen Heizungen in

der Schweiz und im suͤdlichen Deutschland einzurichten gehabt. Ein

Haupthinderniß ihrer weiteren Verbreitung fand er aber in dem Umstand, daß

bis jezt nur englische Roͤhren zu diesem

Zwek anwendbar gefunden worden sind.R. hat vor einigen Jahren eine neue Art,

die Zimmerluft durch Wasser zu erwärmen, erfunden, welche

gegenwärtig in vielen öffentlichen Anstalten in England angewandt wird; namentlich

sind viele solche Apparate in dem brittischen Museum zu sehen. Sein Apparat besteht,

wie bei der älteren Warmwasserheizung, aus einer Röhrenleitung, seine Röhren haben

aber nur einen kleinen Durchmesser, dabei ist das Expansionsgefäß genau geschlossen

und endlich hat das Wasser, wenigstens bei seinem Austritt aus dem Ofen, eine sehr

hohe Temperatur. Ein Theil der Röhrenleitung befindet sich in dem Ofen selbst, der

übrige Theil der Leitung circulirt in den Räumen, welche geheizt werden sollen, oder

lauft in oben und unten geöffneten Behältern herum, worin er die Luft erwärmt,

welche zur Heizung oder Ventilation dienen soll.

Allgemeine Anordnung der Apparate. — Fig. 50 stellt

die einfachste Anordnung der fraglichen Apparate dar. Die Röhrenleitung a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l ist genau geschlossen. A,

B, C, sind drei durch

die Röhre gebildete Spiralen von kreisförmigem oder quadratischem Grundriß; die

eine, A, ist in dem Ofen angebracht, die beiden andern stehen in den

Räumen, welche geheizt werden sollen; m ist ein Gefäß,

in welchem die Expansion des Wassers stattfindet; n ist

eine Oeffnung, durch welche die Luft beim Füllen es Apparats austritt.

In dem Fig. 51

angegebenen Apparat fällt das heiße Wasser gleichzeitig durch vier Röhren, welche

die vier Schlangenröhren in den zwei geheizten Stokwerken bilden, herab.

Die Fig. 52

stellt einen Heizapparat vor, in welchem das Wasser durch zwei Röhren, wovon jede

zwei Aufwiklungen erhält, herabsteigt. Diese Umgänge sind im Innern von

(französischen) Kaminen angebracht. Es ist leicht einzusehen, welche Anordnungen man

treffen müßte, wollte man auf diese Art äußere Luft

erwärmen, um sie sodann den verschiedenen Räumen zuzuführen.

Maaße der Röhren. — Die Röhren haben einen äußeren

Durchmesser von 25 Millimeter, einen innern Durchmesser von 12 Millimeter und

gewöhnlich eine Länge von 4 Meter. Mit diesen Dimensionen können sie einen Druk von

mehr als 3000 Atmosphären aushalten. Sie werden gewöhnlich mittelst der

hydraulischen Presse unter einem Druk von 200 Atmosphären probirt, manchmal jedoch

noch einem viel größeren Druk unterworfen.

Verbindungsweise der Röhren. — Fig. 53 stellt den Schluß

einer Röhre an einem ihrer Enden dar. An die Röhre ist eine Schraube geschnitten und

ihr Ende hat eine Schärfe. Darüber kommt eine Schraubenmutter, deren Grund eben ist.

Zieht man die Mutter stark an, so drükt sich die Schärfe der Röhre in das Eisen der

Mutter und bildet so einen vollkommenen dichten Schluß. In Fig. 54 ist das Verfahren

dargestellt, das man anwenden müßte, um eine Oeffnung in einem eisernen Gefäß, das

in eine ebene Fläche sich endigt, genau zu verschließen. Der innere Theil des

Schraubenkopfes stellt eine ringförmige angeschliffene Fläche vor, deren Schärfe

sich genau auf die ebene Fläche des Gefäßes anlegt, wenn man die Schraube stark

anzieht.

Die Figuren

55, 56

und 57

stellen die Verbindungsweise zweier gegen einander vereinigten Röhren vor. An ihren

beiden Enden sind Schrauben nach einerlei Richtung geschnitten. Das Ende der einen

ist eben, das der andern hat eine Schärfe. Man vereinigt sie durch eine

Schraubenmutter, die auf der einen Seite rechts, auf der andern links geschnitten

ist. Zieht man die Mutter an, so suchen die Röhren, die sich nicht drehen können,

sich zu nähern, und beim starken Anziehen erhält man einen dichten Schluß. Ich habe

Röhren gesehen, bei

welchen die Schärfe der einen Röhre nahezu 1 Millimeter tief in die die andere Röhre

begränzende Ebene eingedrungen war.

Eine andere Verbindungsweise ist in den Figuren 58 und 59

dargestellt, sie ist jedoch verwikelter, theurer und weniger verläßlich. Von den

beiden Röhren hat jede einen Rand und sie sind durch ein Stük Eisen vereinigt,

welches außen die Gestalt zweier entgegengesezter, an ihrer Grundfläche vereinigter

Kegel hat. Gegen diese gemeinschaftliche Grundfläche werden die beiden Röhren

mittelst Schrauben angezogen, die durch zwei Scheiben gehen, welche an den Rändern

der Röhren anliegen.

In Fig. 60 ist

die Art und Weise dargestellt, wie eine Röhre mit einer andern unter einem rechten

Winkel vereinigt wird. Die Verbindung geschieht mittelst eines Zwischenstüks, in

welches die erstere Röhre und die beiden Arme der andern durch das in Fig. 53

gezeigte Mittel befestigt sind.

Fig. 61 stellt

die Art der Verbindung dar, die man bei der Vereinigung von zwei parallelen Röhren

in Anwendung bringt. Die beiden Röhren communiciren durch ein doppelt conisches Stük

Eisen, an welches sie durch einen mit Schrauben versehenen Zaum stark angezogen

werden.

Expansionsgefäß. — Diese kurze Röhre, aber von

einem größeren Durchmesser als die Leitungsröhre, wird an dem höchsten Theile der

Leitung angebracht. Ihr Rauminhalt muß wenigstens 0,15 vom Inhalt der ganzen

Röhrenlänge betragen. An der Seite der Expansionsröhre befindet sich eine Röhre von

geringerer Höhe, welche dazu dient, die Luft ausströmen zu lassen, wenn der Apparat

mit Wasser gefüllt wird. Die Oeffnungen des Expansionsgefäßes und der Luftröhre

werden auf die in Fig. 53 angegebene Weise geschlossen.

Füllung des Apparats. — Man könnte den Apparat

einfach dadurch füllen, daß man Wasser durch die Expansionsröhre eingießt, während

die Luftröhre dabei offen ist. Da aber die Röhren einen sehr kleinen Durchmesser

haben, so wäre zu befürchten, daß Luft in dem Apparat bliebe — ein Umstand,

welcher den Kreislauf hemmen und großes Unglük herbeiführen könnte. Man

bewerkstelligt daher in der Regel die Füllung mittelst einer Drukpumpe, welche

zugleich dazu dient, den Apparat unter einem Druk von wenigstens 200 Atmosphären zu

probiren. Zu diesem Ende läßt man längere Zeit durch die Expansionsröhre oder durch

die Luftröhre Wasser einströmen, was dann durch die andere geöffnete Mündung

ausströmt.

Hahnen. — Wenn der Theil der Röhrenleitung, welcher

von der Spize der aufsteigenden Säule herabkommt, mehrere Zweige enthält, so fließt, wie schon

mehrmals bemerkt wurde, das Wasser gleichzeitig in allen und jeder einzelne Ofen

wird dadurch erwärmt. Man hat nun verschiedene Anordnungen versucht, um nach

Belieben die Bewegung des Wassers in einer oder mehreren dieser Röhren hemmen zu

können — man hat aber bis jezt nichts Befriedigendes für diesen Zwek

gefunden. In dem englischen Werke von Richardson findet

man die in den Figuren 62 und 63 dargestellte

Vorrichtung angegeben, um mittelst eines Kolbens, dessen Stange durch eine

Stopfbüchse geht und durch einen Hebelarm in Bewegung gesezt wird, das Wasser nach

Belieben durch 2 von den 3 Röhren A, B, C circuliren zu lassen.

Dieser Apparat wird jedoch nicht angewandt; die Stopfbüchsen können weder einen so

starken Druk, noch einen so hohen Wärmegrad ertragen. Bei allen diesen Apparaten

heizt man daher immer alle Zweigröhren zugleich.

Oefen. — Man hat durch Erfahrung gefunden, daß die

Länge der in dem Feuerherde eingeschlossenen Röhren nahezu ein Sechstheil von der

Länge der ganzen Röhrenleitung seyn muß. Die Oefen selbst sind auf verschiedene

Weise angeordnet. In Fig. 52 sind die Röhren

im Ofen so aufgewunden, daß sie eine quadratische Grundfläche bilden; die Flamme

durchlauft nun bei ihrem Austritt aus dem Herd zuerst die eine Hälfte der Röhren

aufsteigend, dann die andere Hälfte herabsteigend. Diese Bewegung wird durch eine

kleine senkrechte Mauer bestimmt. Bisweilen sind auch die Röhren in horizontale

Schichten abgetheilt; die eine derselben dient dann als Rost, während die andern,

unter diese gelegt, von der niedersteigenden Flamme durchströmt werden. Bei dieser

lezteren Anordnung muß das heiße Wasser in entgegengesezter Richtung von derjenigen

der verbrannten Luft strömen.

Die Figuren

64, 65

und 66

stellen den Ofen vor, wie er bei den Heizapparaten im brittischen Museum angewandt

wird. Fig. 64

gibt eine perspectivische Ansicht desselben unter der Voraussezung, daß die vordere

Mauer weggenommen sey. Fig. 65 ist ein

senkrechter Durchschnitt und Fig. 66 ein horizontaler.

Der Herd wird von oben herab gespeist; die verbrannte Luft durchströmt einen Canal,

welcher um den Herd herumgeht und in welchem die Röhren sich hinziehen.

Bei den in England bestehenden Apparaten ist die Temperatur der Röhren an dem oberen

Theil der Leitung gewöhnlich 300 bis 400° F. (nahezu 120–160°

R.), an dem unteren Theil der herabsteigenden Röhre nahe bei dem Herd jedoch nur

50–60° R. Jene Temperaturen entsprechen zwar nur Pressungen von

4–15 Atmosphären, da aber in dem Herde die Röhren rothglühend werden, so

können die innern

Pressungen weit beträchtlicher werden. Sollte das Wasser die Temperatur der

Dunkelrothglühhize erreichen, welche nahezu der Temperatur von 400° R.

entspricht, so würde sich die Pressung auf 857 Atmosphären erheben.

Ungeachtet aller bei der Fabrication der Apparate angewandten Sorgfalt und den Proben

unter einem Druke, welcher unvergleichlich höher ist, als derjenige den sie

gewöhnlich auszuhalten haben, scheint es, daß die Rohren immer etwas Wasser

entweichen lassen, denn nach den von Perkins selbst

gegebenen Anweisungen muß man alle 8–10 Tage nahezu ½ Liter (1 Pfund)

Wasser in die größeren Apparate bringen. Man weiß nicht, woher dieser Verlust kommt,

denn man bemerkt kein Entweichen.

Niemals gibt man einer solchen Röhrenleitung eine größere Länge im Ganzen als

150–200 Meter, damit die Circulation sich gehörig einstellt, und zwar um so

weniger, je mehr Verzweigungen sie hat und je beträchtlicher die Höhe der Apparate

ist. In dem brittischen Museum sind alle Röhrenfahrten einfach, aber ein Ofen dient

hier für zwei Apparate. Im verflossenen Jahr (1842) hatte man daselbst 18 Oefen und

36 Röhrenleitungen, welche 90,000 Fr. gekostet haben.

In England rechnet man 2′ Röhrenlänge, um 100 Kubikfuß Raum zu heizen, was

ungefähr 1 Quadratmeter Röhrenfläche auf 80 Kubikmeter Heizraum macht. Die HHrn. Gandillot in Paris richten diese Heizapparate ein um 9

Fr. den laufenden Meter Röhren, alles mit einbegriffen.In den Apparaten, welche Hr. Gandillot einrichtet,

uͤbersteigt der Druk nicht 5 Atmosphaͤren; die

Heizflaͤchen liefern zweimal so viel Waͤrme als bei der

Dampfheizung, und die Roͤhrenleitung kann bei einer Hoͤhe von

4–5 Meter 450 Meter Entwiklung haben. Hienach koͤnnte Ein Ofen

gewoͤhnliche beisammen liegende Zimmer von 60,000–70,000

Kubikmeter Rauminhalt heizen.

Tafeln