| Titel: | Verbesserungen in der Dampferzeugung und an Dampfmaschinen, worauf sich George Bennetts, Civilingenieur zu Gunnis Lake, Cornwall, am 15. August 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen in der Dampferzeugung und an

Dampfmaschinen, worauf sich George

Bennetts, Civilingenieur zu Gunnis Lake, Cornwall, am 15. August 1843 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1844, S.

183.

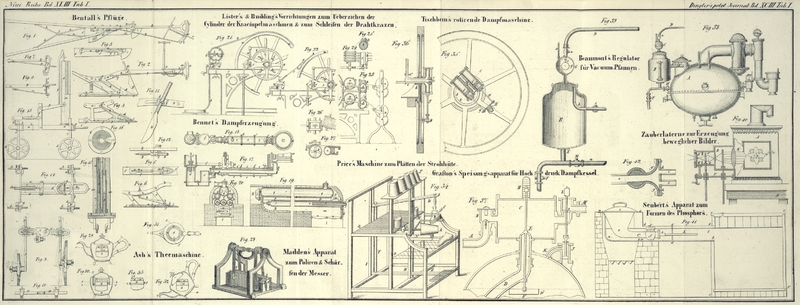

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bennetts' Verbesserungen in der Dampferzeugung und an

Dampfmaschinen.

Vorliegende Erfindung besteht 1) in der Construction und Anordnung gewisser Apparate

in Verbindung mit der Dampfmaschine und ihrem Kessel, um den Dampf nach seiner

Verwendung in der Maschine auf dem Weg nach dem Condensator oder ins Freie, noch zur

Erwärmung des Wassers zum Behuf weiterer Dampferzeugung zu benüzen;

2) in der Dampferzeugung durch Einsprizung dünner Wasserstrahlen in Recipienten, die

kein Wasser enthalten und auf einer solchen Temperatur exhalten werden, daß das

Wasser, so wie es mit der Oberfläche des Kessels in Berührung kommt, augenbliklich

in Dampf verwandelt wird.

Fig. 17

stellt den Verticaldurchschnitt und Fig. 18 den Grundriß

einer Condensations-Dampfmaschine dar. a ist der

Cylinder mit Kolbenstange und Steuerung; b die

Austrittröhre; c der Condensator; d die Entleerungspumpe (Luftpumpe) mit Kolben, Dekel und Cisterne; e, e ein Behälter, welcher aus drei cylindrischen Stüken

besteht, die an den Flantschen 4 und 5 dampfdicht an einander geschraubt sind. An

den Vereinigungsstellen dieser Theile befindet sich eine innere Hervorragung, welche

den Querschnitt des Behälters an dieser Stelle so reducirt, daß bei jedem Hub der

Pumpe dem Wasser gerade hinreichend Raum bleibt, um in einer dünnen Schichte

zwischen der äußeren Seite der Austrittröhre und diesen Hervorragungen hinzuströmen.

Die Austrittröhre geht nämlich durch diesen Behälter, und an den Enden desselben, da

wo die Röhre hervorsteht, ist bei 6 und 7 ein dampfdichter Schluß hergestellt. Der

Behälter e, e sollte so viel Wasser fassen, daß die

Maschine 8 bis 10 Minuten lang mit Dampf versehen werden kann. g ist eine doppeltwirkende Drukpumpe, welche an ihrer

Ausmündung durch die Röhre h mit dem Behälter e, e und an ihrer Einmündung durch die Röhre f mit der Cisterne d in

Verbindung steht; i eine Röhre, die aus dem Behälter e, e nach den Dampferzeugern oder Kesseln führt; 8 ein Ventil, welches,

während die Maschine in Bewegung ist, offen erhalten werden sollte, so daß es dem

aus dem Cylinder strömenden Dampfe keinen Widerstand darbietet; wenn jedoch die

Maschine in Stillstand gesezt wird, so ist dieses Ventil zu schließen und dem Dampf

in dem Cylinder der Eintritt in die Röhre b zu

gestatten, wo er seine Wärme dem Wasser in dem Behälter e,

e mittheilt. Das Ventil 8 kann auf irgend eine Mechanische Weise

abwechselnd geöffnet und geschlossen werden.

Die Wirkungsweise dieses Apparates ist nun folgende. Wenn der Behälter e, e mit Wasser gefüllt und die Pumpe g in Bewegung gesezt wird, so drängt das durch diese bei

h in den Behälter gedrükte Wasser eine gleiche

Quantität Wasser aus dem Behälter durch die Röhre i in

die Dampferzeuger oder Dampfkessel. Das in den Behälter gedrükte Wasser circulirt 8

bis 10 Minuten in diesem Behälter, bis es bei i ankommt,

und nimmt daher die von dem Dampfe abgegebene Wärme auf. Das Wasser, welches an der

Stelle des Behälters nächst dem Condensator, wo die Röhre b am kältesten ist, eintritt und an der heißesten Stelle dieser Röhre

nächst dem Cylinder ausgetrieben wird, kommt bei jedem Kolbenhub der Pumpe in eine

heißere Stelle, während die Verengung des Behälters e, e

bei 4 und 5 eine rükgängige Bewegung des Wassers verhütet. Auf diese Weise wird der

zum Betrieb der Maschine bereits verwendete Dampf noch einmal benuzt, um die

Temperatur des zur Speisung des Dampfkessels dienlichen Wassers zu erhöhen; auch

wird eine theilweise Condensation des Dampfs zu Stande gebracht; daher braucht man

auch weniger Wasser zur Condensation des Wassers in dem Condensator, mithin auch

eine kleinere Luftpumpe, was eine Kraft- und Brennmaterialersparniß zur Folge

hat. Die Anzahl oder Größe der durch die Hervorragungen 4 und 5 gebildeten Kammern

kann man nach Belieben vermehren oder vermindern.

Der zweite Theil der Verbesserung besteht, wie oben bemerkt wurde, in der

Dampferzeugung durch Einsprizen dünner Wasserstrahlen auf Metallflächen, die so

stark erhizt werden, daß das Wasser augenbliklich in Dampf verwandelt wird. Fig. 19 ist

ein Verticaldurchschnitt und Fig. 20 ein Querschnitt

des Dampferzeugungsapparates. k ist die Ofenthüre; l der Aschenfall; m die

Feuerstelle; n, n der Rost; B ein Feuercanal, der von der Feuerstelle nach dem hinteren Ende der

Dampferzeuger o, o, o führt. Die Weite dieses

Feuercanals ist gleich der Summe der Durchmesser der Dampferzeuger o, o, o. Bei dem der Ofenthür gegenüberliegenden Ende

dieser Dampferzeuger wendet sich der Feuercanal aufwärts und vereinigt sich mit dem

durch die Anordnung der Dampferzeuger Fig. 20 gebildeten Canal C. Dieser Canal theilt sich an den Enden der

Dampferzeuger p, p und q,

umkreist die Enden derselben und tritt in die Feuercanäle D,

D. Diese Canäle vereinigen sich bei E und gehen

von da in den Schornstein über. Die Dampferzeuger o, o, o, p,

p, q können aus Eisen oder irgend einem andern Metall verfertigt werden,

das stark genug ist, um den Dampfdruk auszuhaken und geeignet, den Wirkungen des

Feuers zu widerstehen. Sie stehen an ihren Enden durch die Röhren t, t, w und A, A mit

einander in Verbindung, so daß sie eigentlich einen zusammenhängenden Behälter

bilden. y ist eine mit dem

Wassererwärmungs-Behälter e, e in Verbindung

stehende Röhre, welche das Wasser durch die Arme 1, 2, 3 und die im Innern der

Dampferzeuger angeordneten Röhren z in die Dampferzeuger

o, o, o leitet; eine dieser Röhren ist in Fig. 19

sichtbar. Diese Röhren sollten eben so weit als der Rost reicht, in die

Dampferzeuger hineinragen und ihrer ganzen Länge nach mit einer Anzahl kleiner

Löcher durchbohrt seyn. Dieselben Röhren sind auch mit einer Flantsche von derselben

Weite wie der äußere Durchmesser der Dampferzeuger o, o

versehen, und an die Enden der lezteren mit Hülfe einer inneren Flantsche zu

befestigen, wie Fig. 19 zeigt. Diese Flantschen entsprechen dem doppelten Zweke, die

Röhren in ihrer geeigneten Lage zu erhalten und die Enden der Dampferzeuger o, o, o zu verschließen; die Röhren können nöthigenfalls

herausgenommen werden, um die Dampferzeuger o, o, o zu

reinigen. r ist die Röhre, welche den Dampf nach der

Maschine leitet und s das Sicherheitsventil.

Der Apparat wird auf folgende Weise in Wirksamkeit gesezt. Um den für die erste

Bewegung der Maschine erforderlichen Dampf zu erzeugen, bringt man eine hinreichende

Quantität Wasser in die Dampferzeuger. Ist dieses Wasser verdampft, so läßt man die

Drukpumpe g, Fig. 17, bei jedem Hub

des Dampfkolbens eine hinreichende Quantität Wasser in den Dampferzeugungsapparat

einsprizen. Die durchlöcherte Röhre z theilt das Wasser

in eine Menge feiner Strahlen, die mit den erhizten Flächen der Dampferzeuger in

Berührung kommend, augenbliklich in Dampf verwandelt werden. Dieser Dampf tritt

durch die Arme A, A in die Röhren p, p und an den entgegengesezten Enden v, v

aus diesen durch t in den Behälter q. Aus dem lezteren strömt der Dampf durch die Röhre r in die Maschine oder nach Hebung des Ventils s ins Freie. Indem der Dampf durch diese von

Feuercanälen rings umgebenen Behälter strömt, wird seine Elasticität bedeutend

vermehrt, und die Dampferzeugung selbst erfordert bei der in Rede stehenden Methode

weniger Brennmaterial, als bei der gewöhnlichen. Das Feuer kann durch irgend eines

der bekannten Hülfsmittel regulirt werden; nur muß man Sorge tragen, die Dampferzeuger nicht zu sehr

zu erhizen; diese dürfen eine der Rothglühhize sich nähernde Temperatur nie

erreichen. Um die Quantität des Wasserbedarfs zu reguliren, sollte die Kammer der

Pumpe oberhalb und unterhalb des Kolbens durch eine Röhre verbunden werden, die weit

genug ist, um dem Wasser, welches die Pumpe zu heben im Stande ist, den freien

Durchgang zu gestatten. Diese Röhre sollte mit einem Hahn versehen seyn, dessen

Oeffnen und Schließen die Quantität des in die Dampferzeuger gedrükten Wassers

reguliren würde. Sollte sich nun das Wasser in den Dampferzeugern anhäufen, wovon

man sich vermittelst Hähnen, die an ihrer unteren Seite angebracht sind, überzeugen

kann, so muß dasselbe abgelassen, oder es darf vor dessen Verdampfung kein Wasser

eingesprizt werden. Um den Dampf auf eine möglichst ökonomische und wirksame Weise

zu erzeugen, muß die bei jedem Hub des Dampfkolbens eingesprizte Wassermenge so

regulirt werden, daß sie gerade so viel Dampf von der erforderlichen Elasticität

erzeugt, als zum Betrieb der Maschine nöthig ist.

Tafeln