| Titel: | Davison's und Symington's patentirte Reinigungsmethode der Fässer. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. XXVIII., S. 82 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Davison's und Symington's patentirte

Reinigungsmethode der Faͤsser.

Aus dem Mechanics' Magazine. Mai 1844, S.

337.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Davison's und Symington's, Reinigungsmethode der

Fässer.

Die bisher von den Brauern, Destillateuren und andern befolgte Methode, die Fässer zu

reinigen besteht darin, daß man Dampf von hoher Temperatur durch dieselben strömen

läßt. Allein dieser Methode lassen sich zwei gewichtige Einwürfe entgegenstellen:

erstens ist sie sehr kostspielig; in einigen unserer

größeren Brauereien belaufen sich die jährlichen Kosten der Fässerreinigung auf

viele tausend Pfd. St.; zweitens saugt das Holz von dem

Dampfe eine gewisse Quantität Feuchtigkeit ein, welche jene schwammigen

Unreinigkeiten, deren Wegschaffung eben der Zwek des Reinigungsprocesses ist, wieder

reproduciren helfen. Von diesen beiden Nachtheilen ist das neue Verfahren der HHrn.

Davison und Symington

vollkommen frei, indem es

verhältnißmäßig wohlfeil ist und rüksichtlich seiner Wirksamkeit nichts zu wünschen

übrig läßt.

Das Verfahren der HHrn. Davison und Symington besteht erstens darin, daß sie das

Holz zu den Fässern, während der Verfertigung der leztern und vor ihrer Vollendung,

von allen schädlichen färbenden oder riechenden Stoffen, mit denen dasselbe

imprägnirt seyn mag, befreien, indem sie es der Einwirkung rascher Strömungen von

erhizter Luft aussezen; zweitens darin, daß sie die Fässer nach ihrer Vollendung und während ihres

Gebrauchs von allem Schimmel und andern schwammigen Stoffen und Unreinigkeiten, die

sich an den inneren Flächen gesammelt haben, theils mit Hülfe einer Maschine

befreien, welche ohne die Böden herausnehmen zu müssen inwendig angebracht werden

kann, theils durch Ausschwenken, theils endlich dadurch, daß sie wieder rasche

Strömungen erhizter Luft durch die Fässer leiten.

I. Was die erstere dieser Methoden betrifft, so verfertigen die Patentträger die

Fässer nicht, wie dieß gewöhnlich geschieht aus Holz, welches durch langes Liegen an

freier Luft getroknet worden ist, und sich daher, ohne Blasen zu erhalten, schwer

biegen läßt, sondern sie verwandeln das Holz in frischem grünem Zustande mit großer

Leichtigkeit in blasenfreie Dauben von der verlangten Krümmung. Hierauf bilden sie

die Fässer, indem sie Dauben und Böden zusammensezen, dieselben mittelst temporärer

Befestigungsmittel binden, und für das nachher stattfindende Eingehen den nöthigen

Raum geben. Diese noch unvollendeten Fässer werden der Einwirkung eines

continuirlichen und raschen Stromes erhizter Luft ausgesezt, bis das Holz alle oder

nahe zu alle Theilchen seines natürlichen Saftes oder andere wässerige Theilchen,

mit denen es etwa imprägnirt worden ist, verdunstet hat. Nachdem dieß geschehen ist,

werden die Fässer auf die gewöhnliche Weise gebunden und vollendet.

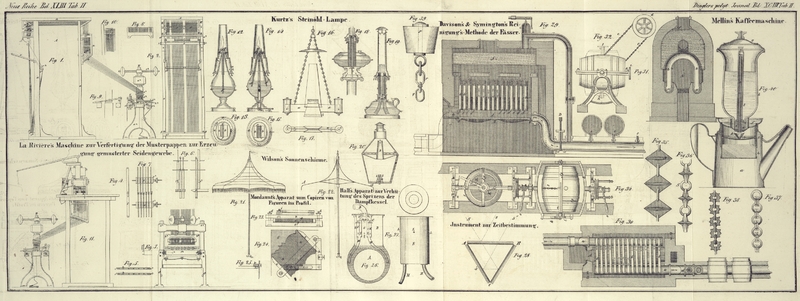

Die Figuren

29, 30

und 31

stellen die Construction des Apparats zur Erzeugung der erwähnten heißen

Luftströmung dar und zwar Fig. 29 im

Längendurchschnitt, Fig. 30 im Grundriß und Fig. 31 im

Querdurchschnitt. A ist der Ofen; a, a, a sind horizontale längs der Seite des Ofens sich erstrekende

Röhren, und b, b, b hufeisenförmige Röhren, die mit den

ersteren in Verbindung stehen und von denselben aus senkrecht aufwärts gehen; c eine Oeffnung durch welche von einem Ventilatorgebläse

aus Luft in die horizontalen Röhren getrieben wird; d

eine Oeffnung, durch welche die erwärmte Luft aus den Röhren tritt; leztere Oeffnung

ist mit einem Schieber D versehen, um zu verhüten, daß

der Dampf in die Heizröhren b, b gelange; e, e, e Mündungen, durch welche die erhizte Luft in die Fässer strömt. Die

Strömung der heißen Luft muß rasch seyn; denn eine Wärme von nach so hoher

Temperatur bringt bei einer geringen Geschwindigkeit nicht den gehörigen Grad der

Verdampfung hervor.

II. Was die Reinigung bereits gebrauchter Fässer betrifft, so befolgen die

Patentträger nachstehendes Verfahren. Sie reinigen dieselben zuerst von allen

fremdartigen fixen Stoffen, z.B. Schimmel, Schwamm, die sich im Innern gesammelt und

angesezt haben mögen, und zwar mit Hülfe der Fig. 32 im Aufriß und

Fig. 34

im Grundriß dargestellten Maschine. a, a, a, a sind

Träger mit Lagern, in denen ein Rahmen b, b, b rotirt;

c, c ist eine Rolle, welche den Rahmen b in Rotation versezt; d

eine andere Rolle, welche die Bewegung vermittelst einer Kette e auf die Rolle e überträgt;

f, g ein innerer Rahmen, welcher sich in Lagern h, h, h des äußeren Rahmens b dreht und das zu reinigende Faß aufnimmt; i, i,

i ein an der Achse des inneren Rahmens f, g

befestigtes Sperrrad mit Federhebel und Sperrkegeln k, k: l,

l Hebel und Kette zur Befestigung des Fasses in seinem Rahmen; n, n eine geneigte Ebene, welche den Sperrkegel mit dem

Sperrrade in thätigen Eingriff bringt; o, o Handhabe zur

Kuppelung, um die Maschine in oder außer Eingriff zu bringen; p ein Fig. 39 in größerem Maaßstab abgebildeter, in das Spundloch passender

Zapfen, von dem eine Reihe in den Figuren 35, 36, 37 und 38 abgesondert

dargestellter Ketten ins Innere des Fasses hängen. An den Zapfen sind zunächst mit

Hülfe eines Ringes einige Zoll einer gewöhnlichen Kette q befestigt, die an einigen Stellen ein nach allen Richtungen bewegliches

Gelenk r besizt. Mit dieser Kette sind drei Stüke einer

breiteren, Fig.

35 und 36 in der Front- und Seitenansicht dargestellten Kette s, s, s verbunden, deren jedes ungefähr drei Fuß lang

ist, und an jedes dieser Stüke sind wieder drei ungefähr 12 Zoll lange schmälere

Kettenstüke t, t, t befestigt, die Fig. 37 und 38 in der

Front- und Seitenansicht dargestellt sind.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Nachdem das Faß in dem Rahmen f, g befestigt worden ist, wird der leztere durch die

oben bezeichnete mechanische Anordnung in Rotation gesezt. So oft das an der Achse

des Rahmens befestigte Sperrrad i, i mit seinem Hebel

den unteren Theil der Maschine erreicht, kommt der Hebel mit der geneigten Ebene in

Berührung, bringt dadurch den Sperrkegel mit dem Sperrrade in Eingriff und macht daß

sich das Faß um einen Zahn des Sperrrades zur Seite bewegt. Inzwischen befreien die

Ketten vermöge ihrer zahlreichen Eken und Spizen, welche sie den inneren Wänden des

Fasses darbieten, diese von allen daran haftenden fremden Substanzen. Nach dieser

Reinigungsprocedur können

die Ketten mit Hülfe des Zapfens, an den sie befestigt sind, leicht aus dem Fasse

herausgenommen werden. Sollen die Fässer mit Bier gefüllt werden, so sind sie vorher

mit einer kleinen Quantität Biers von derselben Sorte auszuspülen – ein

Verfahren, das bei Spiritusfässern nicht nöthig ist. Da das Holz der Fässer

verschiedene schädliche Stoffe eingeschlukt haben mag, welche die mechanische

Operation der Ketten nicht entfernen konnte, so sezt man die Fässer, um sie

vollständig zu reinigen, der Einwirkung eines heißen Luftstromes aus, indem man sie

mit ihren Spundlöchern über die Mündungen e, e des oben

beschriebenen Lufterhizungsapparates stellt, und die Korkstöpsel von den

Hahnenlöchern entfernt, damit die durch die Einwirkung des heißen Luftstromes

entwikelten Dämpfe frei entweichen können. Sollte zur vollständigen Reinigung der

Fässer von jedem wenn auch noch so geringen Anflug von Schwamm oder Schimmel eine

sehr hohe Temperatur für nothwendig befunden werden, so dürfte es von Nuzen seyn,

mit dem heißen Luftstrom zugleich eine geringe Quantität Dampf einströmen zu lassen.

Zu diesem Zwek ist über den Heizröhren ein Dampfkessel f

angeordnet, von dem eine durch ein Schieberventil 9 verschließbare Röhre 8 herabgeht

und sich mit der Leitungsröhre für die erhizte Luft vereinigt.

Die Abbildungen stellen nur zwei an der Maschine befestigte und in der Behandlung

begriffene Fässer dar. Die Maschine kann indessen leicht zur gleichzeitigen Aufnahme

einer größeren Anzahl von Fässern eingerichtet werden.

Tafeln