| Titel: | Verbesserte Maschine zur Verfertigung der für die Darstellung gemusterter Seidengewebe dienlichen Musterpappen, worauf sich, einer Mittheilung zufolge, Marc la Riviere, zu London Fields, in der Grafschaft Middlesex, am 1. März 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. XXIX., S. 85 |

| Download: | XML |

XXIX.

Verbesserte Maschine zur Verfertigung der

fuͤr die Darstellung gemusterter Seidengewebe dienlichen Musterpappen, worauf

sich, einer Mittheilung zufolge, Marc la Riviere, zu London Fields, in der Grafschaft Middlesex, am 1.

Maͤrz 1842 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jun. 1844,

S. 321.

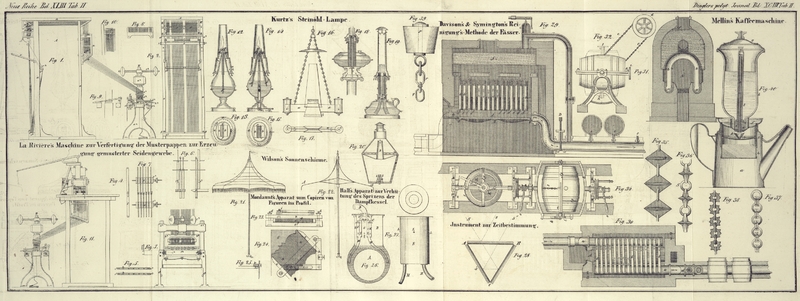

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

la Riviere's Maschine zur Verfertigung der

Musterpappen.

Fig. 1 ist die

Seitenansicht des Apparates, um die Dessins für gemusterte oder façonirte

Gewebe oder Markirpunkte derselben auf die Musterpappen zu übertragen und

auszuschlagen. A ist der übertragende und B der ausschlagende Theil des Apparats.

Fig. 2 ist

eine Frontansicht von A;

Fig. 3 eine

Frontansicht von B.

In Fig. 1 ist

A und in Fig. 2, a, a, a, a das äußere Gestell;

b, c, d, e ist ein Kettenrahmen, welcher auf den

Tragleisten a², a² ruht, und nach Belieben eingesezt und abgenommen werden kann; c und e sind die Bretter

dieses Rahmens, die mit Löchern durchbohrt sind, durch welche oben und unten die

Kettenfäden gezogen werden. Diese Fäden werden vermittelst Knoten, die sich an ihren

Enden befinden, an das untere Brett und oben vermittelst Schlingen an eine Reihe von

Metallstäbchen f, f befestigt. An beiden Enden der

Leisten a², a²

sind Stifte g, g angebracht, welche in correspondirende

Löcher der Bretter c und e

passen und dieselben unveränderlich an ihrer Stelle erhalten; e, e sind hölzerne Schienen, die der Länge nach zwischen den verschiedenen

Reihen der Metallstäbe f, f angeordnet sind; e², e² zwei

Metallstangen, welche die Reihen der Stäbe mit ihren hölzernen Trennungsschienen

zwischen sich fassen; in Fig. 2 ist der größeren

Deutlichkeit wegen nur eine dieser Stangen, nämlich die hintere, angegeben; h, h Verbindungsschrauben, welche durch die Stangen e², e² und

durch die zwischen denselben befindlichen Holzschienen treten, und durch deren

Anziehen die Stäbe in verticaler Stellung unabhängig von jeder andern Stüze erhalten

werden können. Die Stäbchen f, f sind an ihren oberen

Enden mit Oehren versehen, womit sie in ein entsprechendes System darüber

befindlicher Stäbchen eingehakt werden. Auch diese Stäbchen sind ganz auf dieselbe

Weise, wie das erste System f, f abgetheilt und in eine

sichere Lage gebracht. Fig. 4 liefert die

abgesonderte Ansicht eines Paares solcher Metallstäbchen. Die vorderen zu beiden

Stabreihen gehörigen Metallstangen sind Fig. 5 besonders

dargestellt. Fig.

7 gibt eine abgesonderte Seitenansicht der Stäbchen nebst den

Verbindungsschrauben. An die oberen Enden der zweiten Stabreihe ist eine Reihe

Kettenfäden geknüpft, welche durch Löcher in dem geneigten Brett k oben quer über die Maschine geführt, durch ein anderes

geneigtes Brett abwärts geleitet und an ein System solider Metallstangen geknüpft

sind, die sich frei durch Löcher in den Brettern m, n

bewegen und sich in wurmförmige Federn m²

endigen. An diese Federn ist ein drittes System von Kettenfäden befestigt. Diese

Fäden sind durch den geneigten Metallrahmen o nach der

Ausschlagmaschine geleitet und daselbst an die nachher zu beschreibenden Stempel oder Stößer

q, q, q befestigt. Aus dem bisher Gesagten wird nun

erhellen, daß eben so viele Stempel als Kettenfäden vorhanden sind und daß die

lezteren mit Hülfe der durchlöcherten Bretter von einander getrennt gehalten werden,

während das Gewicht der soliden Metallstangen und die Elasticität der Federn dazu

dient, dieselben stets im geeigneten Grade der Spannung zu erhalten; außerdem wird

erhellen, daß beim Einwärtsziehen oder Auswärtsstoßen eines oder mehrerer

Kettenfäden die mit

denselben verbundenen Stempel aus ihrem Behälter in die Höhe gehen müssen.

Angenommen nun, auf dem beweglichen Kettenrahmen b, c, d,

e sey die Figur oder das Dessin auf die gewöhnliche Weise mittelst

Querfäden angeordnet, dieser Rahmen befinde sich an seiner Stelle am Apparat A, Fig. 1, und das zu

durchstoßende Pappblatt befinde sich unter den Stempeln. Ich fasse alsdann der Reihe

nach die beiden Enden der dem Dessin entsprechenden Eintragfäden und dränge diese

mit Hülfe des Hebels r heraus; dadurch werden die

entsprechenden Kettenfäden von den übrigen getrennt und die zu diesen Fäden

gehörigen Stempel gehoben, während die übrigen Stempel unten bleiben. Die zum Hebel

r gehörige Hauptstange r

ist lose und legt sich während der Operation in die Haken r³, r³, so daß sie bei jedem

Wechsel der Fäden herausgenommen und wieder hineingelegt werden kann. Um die

Operation des Aufnehmens der Schnüre oder Fäden zu erleichtern, werden die Enden der

Kette oben mit Hülfe der parallelen beweglichen und in den Haken t, t ruhenden Querstangen s,

s ein wenig angespannt.

Das Ausschlagen der Musterpappen geschieht in dem Theil B, Fig.

1 und 3. a², a², a² ist das Gestell der

Ausschlagmaschine; b², b² der Preßrahmen; c², c² die Schwungkugel nebst Schraube, durch deren

Umdrehung der Preßrahmen gehoben und gesenkt wird; d² ein Gehäuse, welches die Stempel oder Stößer umschließt; die

lezteren sind Fig.

6 abgesondert und in größerem Maaßstab dargestellt; e² ein Metallgestell, dessen obere geneigte Fläche mit Löchern

durchbohrt ist, durch welche die von dem Theile A des

Apparates herkommenden Kettenfäden gezogen sind; f², f³ zwei rotirende vierseitige

Prismen mit glatter Oberfläche, welche die auszuschlagenden Musterpappen der Reihe

nach unter die Stempel bringen und nachdem sie ausgeschlagen worden sind, von

denselben wieder entfernen; g², g² hervorspringende Arme, in denen diese Prismen

gelagert sind; h² eine Handhabe, mittelst welcher

das Prisma f³ in Thätigkeit gesezt wird; i², i³ kleine

an den Oberflächen der rotirenden Prismen angebrachte conische Spizen, welche in

correspondirende, in den Pappblättern befindliche Löcher treten, um denselben eine

genaue Führung zu geben; k² eine Unterlagsplatte

zur Aufnahme der Pappblätter; diese Platte ist mit Löchern durchbohrt, welche den

Stempeln genau entsprechen; l² ein Fig. 8

abgesondert und in größerem Maaßstabe dargestellter Kamm, welcher zwischen die

Stempel eingesezt wird, und für dessen Zähne in die Stempel Einschnitte l², Fig. 6, gemacht sind.

Die Wirkungsweise des Apparats ist nun folgende. Sämmtliche für ein gewisses Muster

auszuschlagende Pappblätter werden auf die bekannte Weise zu einer Kette mit

einander verbunden. Das erste Blatt wird auf das rotirende Prisma f²

gelegt und mittelst der conischen Spizen i², i² auf demselben befestigt. Der an dem Apparat

A befindliche Arbeiter stößt alsdann mit Hülfe der

Walze r die betreffenden Kettenfäden heraus, wodurch die

an den Enden derselben befestigten Stempel zu einer Höhe emporgezogen werden, welche

gerade hinreicht, um dieselben den Zähnen des Kamms Fig. 8 aus dem Weg zu

bringen. Der Kamm wird nun eingefügt, und seine Zähne fassen nur diejenigen Stempel,

welche unten bleiben, während sie die andern so lange herabzufallen hindern, bis der

Kamm wieder herausgezogen wird. Fig. 6 stellt die Stempel

in diesen beiden Stellungen dar. Eine dem Prisma f³ ertheilte halbe Drehung bringt das erste noch glatte Blatt unter die

Stempel. Jezt wird der Schwunghebel c² umgedreht

und der Preßrahmen b, b² auf das Stempelgehäuse

niedergedrükt, worauf die Durchlöcherung des Pappblatts genau auf die verlangte

Weise erfolgt. Hierauf wird die Handhabe h²

erhoben, bis sie mit dem andern Ende einen von den vier Ekstiften des Prisma's f³, wie Fig. 9 zeigt, ergreift,

dann wieder niedergedrükt, wodurch sie beiden Prismen zugleich eine Viertelsdrehung

ertheilt. Sobald dieß geschehen ist, verläßt die Handhabe diesen Ekstift, schlägt

aber, während sie in die Höhe geht, gegen den folgenden Ekstift, welcher, in die

Kerbe h, h einfallend, verhindert, daß sie zu weit in

die Höhe gehe. Um die schüttelnde Bewegung der Prismen zu verhüten, sind Federn v, v angebracht, durch welche während der Rotation die

Flächen w, w gegen die Prismen gedrükt werden. Die

Viertelsdrehung der Prismen bringt das durchlöcherte Blatt auf die obere Seite des

Prisma's f³, und ein anderes Blatt unter die

Stempel.

Der Kamm Fig. 8

wird nun zurükgezogen, eben so der Spannhebel r, worauf

die aus ihrem Gehäuse gehobenen Stempel augenbliklich wieder in ihre ursprüngliche

Ruhelage zurükkehren. Hierauf wiederholt sich die so eben beschriebene Operation in

gleicher Weise mit einem zweiten System von Kettenfäden und einem zweiten Pappblatt

u.s.f. Die Kette der durchlöcherten Pappblätter läuft um eine zwischen den Trägern

der Maschine angebrachte Rolle und legt sich in regelmäßiger Ordnung Blatt auf Blatt

auf den Boden. Wenn auf diese Weise sämmtliche Musterpappen ausgeschlagen sind, so

wird der Kettenrahmen aus seiner Stelle gehoben und auf die Seite geschafft, um ein

neues Muster oder Dessin aufzunehmen. Dieses Herausnehmen wird leicht auf folgende

Weise bewerkstelligt.

Die durch das Brett m gehenden soliden Metallstangen sind

oben mit Hälsen versehen, welche auf dem Brett ruhen, und das Brett, welches lose an

seiner Stelle befestigt ist, steht mit einem Hebel m, m, Fig. 10, in Verbindung,

mit dessen Hülfe es nach Belieben gehoben oder gesenkt werden kann. Hebt man daher

dieses Brett um 1 oder 2 Zoll, so gehen mit demselben auch die Stangen in die Höhe,

und die zweite Reihe der an diese befestigten Kettenfäden wird dadurch loker

gemacht, so daß, wenn auch der Kettenrahmen gehoben wird, die beiden über dem

lezteren befindlichen Stabreihen leicht losgehakt werden können, wobei nur Sorge zu

tragen ist, daß man beide Reihen vorher mittelst der erwähnten Verbindungsschrauben

befestigt. Um von den ausgeschlagenen Musterpappen eine beliebige Anzahl von Copien

zu erhalten, verbinde ich meine Durchschlagmaschine mit einem gewöhnlichen

Jacquardapparat auf die Fig. 11 dargestellte

Weise, welche keiner näheren Beschreibung bedarf.

Tafeln