| Titel: | Ueber den Dampfkessel von Henschel in Kassel. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. XLVIII., S. 168 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Ueber den Dampfkessel von Henschel in Kassel.

Aus dem Gewerbeblatt für das Königreich Hannover,

1844, 1. Heft, S. 10.

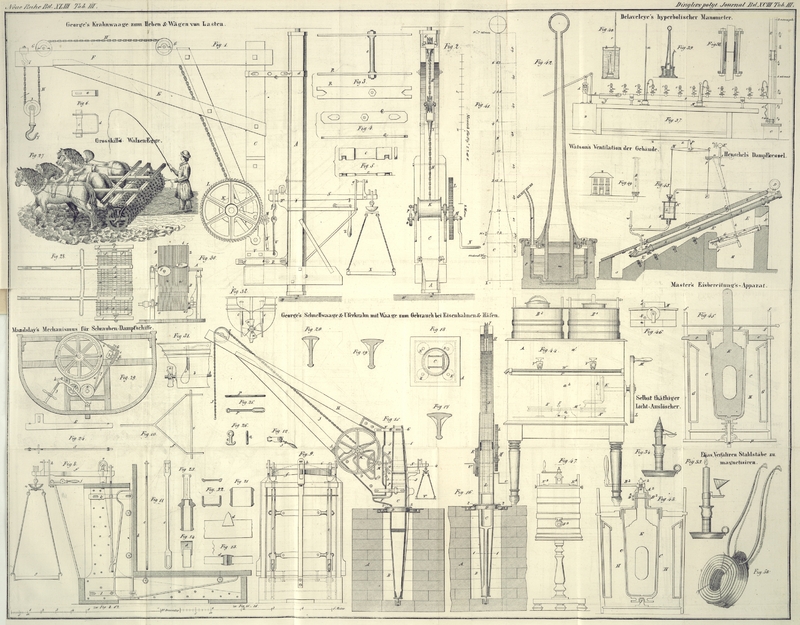

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Ueber Henschel's Dampfkessel.

Seitdem man sich überzeugen mußte, daß der von Watt zuerst angegebene Wagen-

oder Kofferkessel, mit wenig gekrümmtem Boden und Seitenflächen, für Dämpfe von nur

einigermaßen hoher Pressung eine hinlängliche Festigkeit nicht zeigte, andererseits

aber einfache Cylinderkessel sowohl verhältnißmäßig zu wenig Feuerfläche darboten,

als auch vermöge der Kesselsteinbildung an den gefährlichsten Stellen ein

Durchbrennen und Explodiren leichter herbeiführten, bemühte man sich, Kessel zu

construiren, welche die bemerkten Nachtheile nicht an sich trugen, dagegen die

Vortheile des Wagen- und Cylinderkessels in sich vereinigten.

Man brachte zu diesem Ende in dem Innern der Cylinder Feuerröhren an, durch welche

entweder nur die heiße Luft strich, oder welche unmittelbar den Feuerherd in sich

aufnahmen, wie die Kessel bei den Gruben von Cornwall und Südwales; verband ferner

mit dem Cylinder ganz mit Wasser gefüllte, in den Feuerraum gelagerte Siederöhren

(bouilleurs, supplementary boilers), oder

construirte endlich den ganzen Kessel als ein System zwekmäßig verbundener Röhren

(Röhrenkessel).

Für den besondern Zwek der Dampfwagen scheinen diese Bemühungen am meisten mit Erfolg

gekrönt worden zu seyn, allein für Kessel feststehender Maschinen ist dieß durchaus

nicht der Fall. Wendet man auch neuerdings die vorbemerkten Cornwall-Kessel

und jene mit Siederöhren am häufigsten an, so bleibt sowohl in Bezug auf diese als überhaupt unstreitig

noch Vieles zu wünschen übrig, und es müssen deßhalb die fortwährenden Bestrebungen,

noch vortheilhaftere Constructionen zu ersinnen, dankbar anerkannt werden. –

Zu denen lezterer Art gehören jedenfalls die Kessel, welche die auch sonst

rühmlichst bekannte Werkstatt des Hrn. Henschel in Kassel

liefert. Daß Henschel nicht der Mann ist, die Ergebnisse

seiner Bemühungen der Welt auf jezt gebräuchliche Weise auszuposaunen, vielleicht

auch der Umstand, daß die fragliche Construction noch nicht in jeder Beziehung ganz

vollkommen genannt werden kann, sind gewiß Hauptursachen, weßhalb diese Kessel den

Technikern noch wenig oder gar nicht bekannt sind.So läßt unter Andern Hr. Alban in seinem neuesten

Werke über die Hochdrukdampfmaschine, S. 113 bestimmt erkennen, daß ihm Henschel's gegenwärtige Kesselconstruction völlig

unbekannt ist; eben so Bernoulli in der neuen

Auflage seines Handbuchs der Dampfmaschinenlehre u.s.w.A. d. O.

Fig. 43 zeigt

den Henschel'schen Kessel nebst Zubehör im senkrechten

Durchschnitt nach der Längenrichtung, in 1/36 der natürlichen Größe.

A,A ist eine etwa bis auf 2/3 mit Wasser gefüllte

Röhre aus EisenblechStatt einer einzigen Röhre können auch zwei oder drei Röhren neben einander

liegend angebracht werden.A. d. O. mit zwei gußeisernen Ansäzen B und C, welche nebst dem cylinderförmigen Dampfreservoir oder

dem Raume, aus welchem der Dampf nach der Maschine u.s.w. geleitet wird, D den eigentlichen Kessel bildet. Der Ofen E, E, welcher die Röhre H

völlig einschließt, ist im Allgemeinen parallelopipedisch gestaltet, und der Raum

zwischen den beiden vertikalen Längen-Seitenwänden ist oberhalb durch ein

plattbandförmiges oder gerades Gewölbe gedekt. Hiezu sind mehrere an einander

gestellte gußeiserne Rahmen, r, r angebracht, zwischen

welche die Ziegelsteine s, s gestellt werden, so daß die

Längenseiten der Rahmen gleichsam die Widerlagen des gedachten Gewölbes bilden. Am

Boden des Ofens sind Absäze x, x angebracht, hinter

denen sich Asche, Abbrände u.s.w. ansammeln, und welche durch in der Seitenwand E befindliche Oeffnungen y,

y mittelst Krüken und dergleichen entfernt werden können. Uebrigens ist F die Feuerthür, G der Rost,

auf welche wir nachher zurükkommen, H der Aschenfall und

I die Oeffnung eines zur Esse führenden Canals. Daß

hienach die Röhre A ganz vom Feuer umspült wird, ist von

selbst einleuchtend.

Ueber dem Ofen befindet sich ein gußeisernes Gefäß K, K,

welches durch die Röhren t und u mit dem Wasserraume der Röhre A und durch

die Röhre v mit dem Dampfreservoir D communicirt; das abgebrochen gezeichnete Rohr, w steht mit der Speisepumpe in Verbindung.

Das Gefäß K nimmt außerdem einen Schwimmer L auf, welcher an einem dampfdicht durch den Dekel

geführten Drahte aufgehangen ist. Bei zu hohem Wasserstande wird der Schwimmer

steigen, bei zu starkem Dampfdruke dagegen sinken.

Wie aus der Zeichnung erhellt, ist der Schwimmer an einem doppelarmigen Hebel M, N, O aufgehangen, dessen Drehpunkt in N liegt, über welchen überdieß ein dritter Arm P angeordnet ist, der durch eine Drahtleitung z mit dem Saugventil der Speisepumpe so in Verbindung

steht, daß gedachtes Ventil offen gehalten wird, sobald zu viel Wasser in den Kessel

eingebracht ist, die Saugpumpe folglich noch mehr Wasser nicht zuführen kann.

An einem andern Drahte ist ferner bei O ein Gewicht p aufgehangen, überdieß aber eine Scheibe q angebracht, die auf Erforderniß gegen einen Arm n eines zweiten seitlich befindlichen Hebels k, l, m, dessen Drehpunkt l

ist, wirken kann. Lezterer Hebel trägt an einem Ende eine Kugel k, während das andere m mit

einer Zugstange h in Verbindung steht; eine

Stellschraube i dient zur Begränzung der Drahtbewegungen

des Hebels k, l, m.

Ehe wir den Zwek der leztgenannten Theile näher bezeichnen, wird es nothwendig, die

besondere Einrichtung des Rostes zu erklären. Sämmtliche Stäbe a, a des Rostes G sind unter

einander zu einem festen Systeme verbunden und es liegt derselbe innerhalb eines

eisernen unbeweglichen Rahmens b, b. Außerdem kann aber

der ganze Rost um eine horizontalliegende Rundstange c

drehbar gemacht werden. Hiezu ist zu beachten, daß das kürzere Ende des Rostes ein

festes Auflager d hat, während das längere Ende auf

einer Nase oder einem Schieber e ruht, der nur

zurükgeführt zu werden braucht, um das leztere Ende frei zu machen und die

vorgedachte Drehbewegung des Rostes um c eintreten zu

lassen.

Zur Verschiebung der Nase e dient aber ein Winkelhebel,

dessen Drehpunkt f ist, welcher, wie aus der Abbildung

erhellt, einerseits mit der Nase e, andererseits mit der

Zugstange h in Verbindung gebracht ist.

Der Zwek dieser ganzen Anordnung erhellt hienach beinahe von selbst. Wird nämlich der

Druk des entwikelten Dampfes so bedeutend, daß eine Explosion des Kessels zu

befürchten ist, so wird begreiflicher Weise der Schwimmer L sinken, folglich die Scheibe q aufwärts

steigen, endlich gegen den Arm n stoßen und den Hebel

k, l, m veranlassen, die in unserer Zeichnung durch

punktirte Linien angegebene Stellung anzunehmen. Hiedurch wird aber auch die

Zugstange h genöthigt aufwärts zu steigen (die ebenfalls

punktirte Lage anzunehmen), der Winkelhebel f aber zu

einer Drehung veranlaßt, welche dem Roste die Unterstüzung e raubt, so

daß der Rost die Bewegung um den Bolzen c annehmen kann

und das ganze Brennmaterial in den Aschenraum geworfen wird, die fernere Verdampfung

folglich aufhört. Daß nachher der Rost sehr leicht in seine ursprüngliche Lage

wieder zurükzuführen ist, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Die Vortheile dieses Kessels an sich sind:

1) Die ungewöhnlich große Dampfmenge, welche derselbe liefert, ohne daß er dabei

selbst ein großes Volumen bildet. Henschel rechnet

gewöhnlich für die Röhre A nicht mehr als 4, höchstens 5

Quadratfuß Feuerberührungsfläche für jede Pferdekraft der Maschine, während bei

anderen Kesselconstructionen meistentheils 10–16 Quadratfuß Feuerfläche bei

derselben Leistung als erforderlich angenommen werden. Ungeachtet dessen können wir

bestimmt versichern, daß uns Henschel'sche Kessel bekannt

sind, die bei 20' Totallänge und 12'' Durchmesser der Röhre A Dampfmaschinen von reichlich 15 Pferdekraft hinlänglich mit Dampf

versorgen.

2) Liefert ein solcher Kessel ungewöhnlich schnell brauchbaren Dampf. Die notwendige

Metalldike seiner Wände ist sehr gering, da solche, unter sonst gleichen Umständen,

mit dem Cylinderdurchmesser wächst.

3) Läßt sich der Kessel ungewöhnlich leicht reinigen, indem man nur nöthig hat, die

Platte R am tiefsten Ende abzuheben u.s.w.

4) Sind Explosionen des Kessels in Folge zu hoch gespannter Dämpfe kaum denkbar.

Dagegen sind bei der Art der Anordnung, wie unsere Abbildung zeigt, auch mancherlei

Nachtheile anzuführen.

Hieher gehört besonders, daß der Dampfraum in der Röhre selbst viel zu klein ist, um

nicht stets eine große Menge unzerseztes Wasser mit abzuführen, das hiezu vorhandene

Reservoir D aber dem Uebel nicht auf die rechte Weise

abhilft. Ein bestimmter Wasserspiegel wird sich in der Röhre selbst kaum bilden

können, da ein ungewöhnliches Aufwallen des Wassers bei so geringem Durchmesser

völlig unvermeidlich ist. Hiezu könnte noch bemerkt werden, daß der

Sicherheitsapparat etwas complicirt ist, obwohl solches in

praxi nicht ganz der Fall ist.

Einen Kessel, der gar nichts zu wünschen übrig läßt, haben wir den fraglichen von

vornherein auch nicht genannt; indeß möchte es nicht gerade zu schwierig seyn,

mehrere der angeführten Mängel zu beseitigen. So könnte man z.B. die Einrichtung

treffen, daß die Röhre A stets Völlig mit Wasser gefüllt

bliebe, den Behälter D aber mit über den Anfang des

Rostes rüken, und dergleichen mehr.

Als Vorwärmapparat, z.B. für das Wasser der Eisenbahnstationen, läßt Henschel's Kessel gar nichts zu wünschen übrig, wie uns

aus mehreren derartigen Ausführungen bekannt ist und worauf wir vielleicht später

zurükkommen.

Tafeln