| Titel: | Hyperbolischer Manometer zur Regulirung der Sicherheits-Federventile für Locomotiven, der belasteten Ventile für stationäre Dampfmaschinen etc.; von M. A. Delaveleye. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. XLIX., S. 171 |

| Download: | XML |

XLIX.

Hyperbolischer Manometer zur Regulirung der

Sicherheits-Federventile fuͤr Locomotiven, der belasteten Ventile

fuͤr stationaͤre Dampfmaschinen etc.; von M. A. Delaveleye.

Auszug aus dem Bulletin du Musée de l'industrie, 1843, 3e

livr.

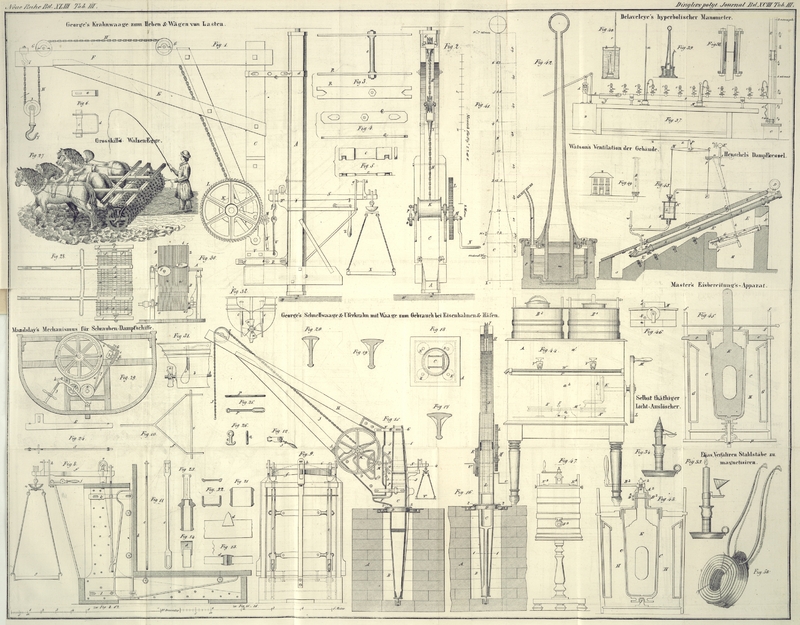

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Delaveleye's hyperbolischer Manometer.

In meiner Abhandlung über die Theorie der Manometer mit comprimirter Luft bin ich zu

dem Schlüsse gelangt, daß derjenige Manometer, dem ich den Namen hyperbolischer Manometer gegeben habe, für die Anwendung

am geeignetsten erscheint. Dieser Manometer besizt die Eigenschaft, für die

verschiedenen zu messenden Pressionen sehr deutliche und unter sich gleiche

Eintheilungen zu geben. Da es die Commission des Musée

de l'industrie zu Brüssel für nüzlich erachtete, diese neuen Principien in

Anwendung zu bringen, so wurde ein Probe-Manometer angefertigt, um mit

demselben die nach dem neuen Princip zu construirenden Manometer einzutheilen. Ich

machte mich an diese Arbeit, deren Resultate ich hier mittheile.

Zuerst mußte ein Apparat angefertigt werden, mit dessen Hülfe man Manometer von

beliebiger Form mit Präcision eintheilen konnte. Dieser Apparat ist in Fig. 37 und

40

abgebildet. Er besteht:

1) aus einer hydraulischen Presse A mit vollem Kolben. Da

dieser Theil nichts neues darbietet, so will ich auf dessen Beschreibung nicht näher

eingehen;

2) aus einer an beiden Enden gut verschlossenen Röhre B

aus rothem Kupfer, auf welche der hydraulische Druk von der Pumpe aus vermittelst

der dünnen Röhre b übertragen wird. Die Röhre B ist mit zwölf kleinen Hähnen c versehen, durch deren Oeffnung oder Verschließung man in den Stand

gesezt ist, den Druk andern Apparaten mitzutheilen, oder von denselben abzusperren.

Eine kleine mit einem Hahn versehene Röhre a leitet das

Wasser nach Beendigung der Versuche in das Reservoir D

zurük. Dieser ganze Apparat ruht auf einer hölzernen Bank, an die sogar das

Reservoir D befestigt ist, so daß das Ganze einen

tragbaren Apparat bildet. Er wurde mit der größten Sorgfalt in den Werkstätten der

HHrn. Derosne, Cail und Comp.

angefertigt und einem Druke von 25 Atmosphären ausgesezt, ohne daß die geringste

Entweichung durch die zahlreichen Fugen stattgefunden hätte. An den einen der Hähne

ist eine kleine Röhre d geschraubt, welche nach einem

Manometer mit freiem Luftzutritt geht; diese Röhre ist spiralförmig gewunden, um ihr

die nöthige Elasticität zu ertheilen, damit sich die Stöße, welche der Apparat etwa

erleiden könnte, dem Manometer nicht mittheilen.

3) Den dritten Theil des Apparates bildet ein Manometer mit freiem Luftzutritt.

Dieser besteht aus einem gußeisernen Gefäß C mit einem

fest aufgeschraubten Dekel. Durch eine an diesem Dekel angebrachte Stopfbüchse tritt

eine gläserne Röhre, die sich bis in das in dem Gefäß enthaltene Queksilber hinab

erstrekt. Der Dekel besizt außerdem noch eine andere, durch eine kleine Platte

verschließbare Oeffnung, um das Innere des Gefäßes untersuchen und Queksilber

zugießen oder herausnehmen zu können, ohne den großen Dekel abschrauben zu müssen.

An diese kleine Platte ist jene spiralförmig gewundene Röhre befestigt, welche das

Manometergefäß mit der Compressionsröhre B in Verbindung

sezt. Inwendig ist das Gefäß C, um es gegen Oxydation zu

schüzen, mit Gummilak überzogen, den man durch Erwärmung des Gefäßes schmelzen

ließ.

Wenn das Queksilber in einem metallenen Gefäß einem hohen Druke ausgesezt wird, so

kommt es öfters vor, daß es sich durch sehr feine, dem Wasser und Dampfe

unzugängliche Oeffnungen Bahn bricht; um diesem Uebelstande vorzubeugen, reicht es

nicht immer hin, dem Metalle eine bedeutende Dike zu geben; allein man erreicht

diesen Zwek, indem man das Gefäß mit feinem Bleiweiß, das mit Oehl angerieben ist,

füllt, und dann einem mehrere Stunden anhaltenden sehr starken inneren Druke

aussezt. Man schafft alsdann das Bleiweiß heraus, von dem ein Theil in die Poren des

Metalls eingedrungen ist und dieselben dem Queksilber unzugänglich gemacht hat. Erst

nach dieser Operation ist der oben erwähnte Gummiüberzug herzustellen. Auf jeden

Fall ist es rathsam, sich zu vergewissern, ob das Gefäß vollkommen dicht ist, ehe

man zur Aufstellung des Manometers schreitet, und dahin gelangt man ganz leicht,

indem man das mit Queksilber angefüllte Gefäß einem Druke aussezt, welcher

denjenigen übersteigt, von dem man in der Folge Gebrauch machen will.

Der Manometer selbst besteht aus mehreren übereinandergestellten zwei Meter langen

Glasröhren E. Die Art und Weise, wie diese Röhren mit

einander verbunden sind, ist in Fig. 38 in größerem

Maaßstabe und zwar im verticalen Durchschnitte dargestellt. Jede Fuge wird zunächst

mit einem ledernen Streifen bedekt, den man mit einem sehr feinen Faden umwikelt;

diese Hülle wird mit einem auf beiden Seiten mit Leinwand überzogenen Kautschukbande, und

dieses mit sehr feinem Eisendraht umwikelt; ein kupfernes Röhrenstük bedekt alsdann

das Ganze. An beiden Röhrenenden befinden sich Stopfbüchsen, die durch Schrauben mit

einander vereinigt sind; der Raum zwischen dem Kautschuk und der Röhre ist mit Werg

und mennigrothem Mastix gefüllt und das Ganze durch die Schlußstüke der Stopfbüchse

gut zusammengepreßt. Diese Fuge ist gegen das Queksilber vollkommen

undurchdringlich, so weit sich dieses aus einem Druke von 23 Atmosphären, dem wir

dieselbe aussezten, schließen läßt. Die Leinwandbekleidung ist unerläßlich; denn

ohne dieselbe dringt der von dem Mastix nach Innen gepreßte Kautschuk in das Innere

der Röhren und verstopft dieselben; der Kautschuk aber würde ohne die metallische

Umhüllung in Folge des Drukes aufschwellen und zwischen den Drahtwindungen

plazen.

Die Manometersäule wird zwischen ein an die Mauer befestigtes Brett gestellt; auf dem

Brette ist die manometrische Eintheilung Verzeichnet. Jede Eintheilung mißt 0,76

Meter weniger der geringen Größe, um die das Queksilber in dem Gefäße sinkt uns die

sich leicht berechnen läßt. Um die Stelle des ersten Theilstriches genau zu

bezeichnen, bringt man einen kleinen Hülfsmanometer m

mit dem Apparat in Verbindung, dessen Gefäß von Glas ist, und dessen Zeiger n sich 0,76 Met. über dem Niveau befindet; indem man nun

mit Hülfe der Pumpe einen Druk ausübt, welcher das Queksilber bis zum Inder des

kleinen Manometers zu steigen nöthigt, erhält man auf dem großen genau den Punkt, wo

die erste Theilung zu markiren ist, von der aus die übrigen verzeichnet werden

sollen. Ist einmal der große Manometer eingetheilt, so schraubt man den

Hülfsmanometer, der von nun an überflüssig ist, los.

Wenn es sich nun darum handelt, einen Manometer von was immer für einer Form

einzutheilen, so befestigt man ihn so, wie er in M, Fig. 37, und

nach einem doppelt so großen Maaßstabe in Fig. 39 dargestellt ist,

an die Bank; dann sezt man ihn mit Hülfe einer kleinen, an einen der erwähnten Hähne

c zu schraubenden Röhre mit dem Reservoir B in Communication und übt mit Hülfe der hydraulischen

Presse A die verschiedenen Pressionen aus, welche auf

dem Probemanometer E verzeichnet sind, und sich auf dem

einzutheilenden Manometer M wiederholen, wo sie alsbald

verzeichnet werden. Auf diese Weise kann man so viele Manometer als vacante Hähne da

sind, auf einmal eintheilen.

Es ist klar, daß dieser Apparat für alle diejenigen Fälle dienen kann und diese sind

zahlreich, wo es nöthig ist, die ausgeübten Pressungen kennen zu lernen; er läßt

sich daher zur Regulirung der Sicherheits-Federventile für Locomotive, der belasteten

Ventile für stationäre Dampfmaschinen, so wie zur Bestimmung des Drukes, unter

welchem Gefäße bersten u.s.w., nüzlich verwenden.

Wir kommen nun zur Anfertigung der hyperbolischen Manometer. Das Wesentliche dieses

Instrumentes besteht in der Form der manometrischen Röhre. Um sie zu construiren,

müssen wir auf die Theorie, worauf sich ihre Construction gründet, zurükkommen.

Diese Manometer bestehen aus einer cylindrischen Basis, welche in einen Theil

übergeht, der mit einem abgestumpften Kegel Aehnlichkeit hat. In der Wirklichkeit

aber ist dieser Theil eine Umdrehungsfläche, welche durch einen Arm der

gleichseitigen Hyperbel erzeugt wird, indem dieser Arm sich um eine ihrer Asymptoten

dreht. Dieser mittlere Theil nun endigt sich in eine Kugel.

Man verfertigt sich zuerst einen geometrischen Riß der Röhre in natürlicher Größe.

Die Röhre selbst muß in einer Krystallschleiferei danach verfertigt werden. Die

Gleichung der Generatrix, welche zur Construction des mittleren Theils des

Manometers dient, ist

(n + 1) y

= a,

worin n die auf der Achse des Instrumentes zur

Bezeichnung des Drukes in Atmosphären genommenen Längen, y die den verschiedenen Längen von n

entsprechenden successiven Halbmesser der Röhre bezeichnet. Die Größe a ist willkürlich; je größer man sie annimmt, desto

gedrängter und je kleiner man sie annimmt, desto schlanker wird die Form des

Manometers ausfallen. Indem man der Reihe nach mehrere Hyperbeln construirt, wird

man bemerken, daß diejenigen Werthe von a, welche sich

1/2 nähern, dem Auge die angenehmsten Formen darbieten. Sezen wir daher a = 1/2 so geht obige Gleichung über in

(n + 1) y

= 1/2

Man kann nun Manometer construiren, indem man irgend eine beliebige Länge als

Einheit, d.h. als den zwischen den atmosphärischen Eintheilungen enthaltenen

regelmäßigen Raum annimmt. Sezt man also in obiger Gleichung der Reihe nach

n = 0

so erhält man

y = 0,500

n = 1

–

–

–

y = 0,250

n = 2

–

–

–

y = 0,167

n = 3

–

–

–

y = 1,125

n = 4

–

–

–

y = 0,100

n = 5

–

–

–

y = 0,089

n = 6

–

–

–

y = 0,071

n = 7

–

–

–

y = 0,062

u.s.w.

u.s.w.

Will man den Manometer auf 7 Atmosphären beschränken, so erhält man die Fig. 41

dargestellte Form. Der Halbmesser der Kugel, in die sich das Instrument endigt,

ergibt sich aus der Gleichung

Textabbildung Bd. 93, S. 175

Für a = 0,5 und n'' = 7 wird

r = 0,285.

Den cylindrischen Theil C, welcher die Basis des

Instrumentes bildet, findet man aus der Gleichung

C = n' (n' + 1).

worin n' die Anzahl Atmosphären

bezeichnet, die man in der Basis einschließen will. Für n' = 1/4 wird

C = 0,31.

Dieses ist die Länge der unter dem Punkte n' cylindrisch

bleibenden Abtheilung des Instrumentes, damit man weiß, wo der Nullpunkt hinkommen

soll.

Anstatt die Röhre am Punkte 0 endigen zu lassen, macht man den cylindrischen

Untertheil viel länger, um an diesem Theile des Instrumentes die von den

Glasarbeitern gemachten unvermeidlichen Fehler corrigiren zu können; man verlängert

den Untertheil z.B. bis nach X, ohne einen festen Punkt

zu bestimmen, indem man sich vorbehält, je nach den anderweitigen Correctionen, die

man für nöthig erachten sollte, einen größeren oder geringeren Theil abzuschneiden.

Auf diese Weise wird die Eintheilung des Rauminhaltes der manometrischen Röhre

bewerkstelligt. Man erhält einen Manometer von sehr guten Verhältnissen, wenn man

als Längeneinheit 4 bis 5 Centimeter annimmt. Wählen wir 4 Centimeter oder 40

Millimeter, indem wir alle vorhergehenden Zahlen mit 40 multipliciren, so erhalten

wir die in Fig.

41 markirten Zahlen.

Nachdem man sich den angegebenen Principien gemäß eine Schablone verfertigt hat,

empfiehlt man den Glasarbeitern die größte Genauigkeit. Dessenungeachtet wird die

Ausführung von dem Modell mehr oder weniger abweichen. Man muß sie also einer

Untersuchung unterwerfen, um die allzufehlerhaften auszuscheiden und diejenigen zu

corrigiren, welche sich den richtigen Dimensionen hinreichend nähern. Diese

Operation nimmt man mit Hülfe eines sehr einfachen Maaßes vor, das wir nun noch aus

der Theorie ableiten werden.

Die manometrische Röhre besteht, wie man sich erinnern wird, aus drei bestimmten

Räumen, nämlich dem sphärischen Raum A, äquivalent

demjenigen Raum, welchen die Atmosphären über n'' bis

ins Unendliche einnehmen würden, dem mittleren die Atmosphären von n' bis n'' enthaltenden Raum

B, endlich der cylindrischen Basis C

mit den Atmosphären von

0 bis n'. Bezeichnet also V

das ganze Volumen des Manometers von 0 an, so ist

1) V = A + B + C.

Die Größen A, B, C sind durch die Gleichungen

2) A + B = (A + B + C)/(n' + 1) und

3) A = (A + B + C)/(n'' + 1)

unter einander verbunden. Substituirt man die Werthe für B und C aus den Gleichungen

(2) und (3) in die Gleichung (1), so erhält man nach gehöriger Reduction

V = A (1 + n'').

Diese äußerst einfache Gleichung zeigt, daß der Rauminhalt des Manometers von 0 an

gleich seyn muß dem Rauminhalt der Kugel, multiplicirt mit der Anzahl der

Atmosphären + 1, die man auf dem Manometer verzeichnen will. Nachdem man also die

Quantität Queksilber, welche in die Kugel geht, abgewogen hat, wiegt man auch eine

Quantität n'' + 1 ab; indem man diese in den umgekehrten

Manometer eingießt, erhält man den Nullpunkt des Instrumentes. In dem von uns

gewählten Beispiele wünschen wir, daß der Manometer sieben Atmosphären anzeige;

deßwegen wiegen wir das in der Kugel enthaltene Queksilber ab, nehmen das 7 + 1 oder

8fache davon, und gießen es in den umgekehrten Manometer; der von dem Queksilber

angezeigte Punkt wird alsdann der Nullpunkt des Instrumentes seyn. An diesem Punkte

könnte man den untern Theil abschneiden, um einen Manometer für sieben Atmosphären

zu erhalten.

Wollte man die Eintheilung des Manometers mit Hülfe des Visirmaaßes (jaugeage) vornehmen, ehe man von dem Probemanometer

Gebrauch macht, so würde man sich der Gleichung

v = V/(n + 1)

bedienen, in welcher V das Volumen

des Manometers, und v das Volumen der Luft unter dem

Druke von n Atmosphären bezeichnet. Substituirt man für

V seinen Werth aus obiger Gleichung V = A (n'' + 1), so ergibt sich

v = A (n'' + 1)/(n + 1)

eine Gleichung, in welcher die Luftvolumina unter dem Druke

von n Atmosphären als eine Function des Rauminhaltes der

Kugel, den man durch das Visirmaaß kennt, dargestellt sind. Hält man daher den

Manometer in umgelehrter Lage, so wird es genügen, die den verschiedenen Werthen von n entsprechenden Gewichte zu kennen; man wird alsdann,

indem man diese Gewichte der Reihe nach in den Manometer einfüllt, die Volumina v durch die Punkte erhalten, wo die successiven Niveaux

stehen bleiben. In dem oben gewählten Beispiele ist angenommen, die Kugel fasse 85

Gramme Queksilber. Durch das 7 + 1 fache dieser Quantität, oder durch 680 Gramme

Queksilber erhält man den Nullpunkt des Manometers. Zur Bestimmung der

zwischenliegenden Theilungspunkte bedient man sich der lezten Gleichung, welche in

diesem Falle sich verwandelt in

v = (8 × 85)/(n + 1)

= 680 Gramme/(n + 1)

wobei man nur der Reihe nach n = 7

= 6 = 5 = 4 ... = 0 zu sezen braucht.

Für

n = 7

wird

v = 85

Unterschiede

n = 6

–

v = 97,1

12,1

n = 5

–

v = 113,3

16,2

n = 4

–

v = 136,0

22,7

n = 3

–

v = 170

34,0

n = 2

–

v = 226,7

56,7

n = 1

–

v = 340

113,3

n = 0

–

v = 680

340,0

Hält man die Kugel des Manometers nach Unten und gießt 85 Gramme Queksilber ein, so

wird dadurch die Kugel gefüllt. Fügt man 12,1 Gramme hinzu, so wird das

Queksilberniveau den Punkt angeben, wo der Theilstrich für sechs Atmosphären

hinkommt; fügt man 16,2 Gr. hinzu, so erhält man die Theilung für 5 Atmosphären;

eben so bestimmen 22,7 weitere Gramme Quelsilber den Theilstrich für vier

Atmosphären, und so gelangt man endlich zum Nullpunkt des Instrumentes, nachdem man

680 Gramme Quelsilber eingegossen hat. Man könnte demnach streng genommen den

Manometer mit Hülfe des Visirmaaßes eintheilen, ohne zu dem Probemanometer die

Zuflucht zu nehmen; es ist inzwischen weit einfacher, den lezteren anzuwenden, weil

er Sicherheit gegen jeden Rechnungsfehler gewährt. Wir erinnern daran, daß die

Röhren aus der Krystallschleiferei mit einer viel längeren Basis kommen, als sie

eigentlich seyn sollte, und daß man den Nullpunkt mit Hülfe des Visirmaaßes auf

derselben markirt. Anstatt nun die Röhre an diesem Punkte abzuschneiden, was sehr

unbequem wäre, weil man jedesmal ein Gefäß nach einem besondern Modell machen müßte,

läßt man sie bis zu einem gewissen Punkte X', Fig. 42,

länger, und füllt den überschüssigen Raum zwischen 0 und X' durch ein Eisenstük m von der Gestalt eines

Dampfkessel-Nietbolzens aus. Um die Größe desselben zu bestimmen, feilt man sein Ende so weit

zu, bis er, in das Queksilber getaucht, dasselbe bis zum Rand der Röhre zurükdrängt.

Durch diesen Kunstgriff befindet man sich offenbar in derselben Lage, wie wenn die

Röhre bei 0 abgeschnitten worden wäre, und hat überdieß den Vortheil, daß die Basis

des Instrumentes beliebig lang seyn darf, was die praktische Ausführung sehr

erleichtert. Ein anderer Vortheil, welchen dieser Bolzen in gewährt, besteht darin,

daß er die Oeffnung enger und dadurch die Luft weniger geneigt macht, in Folge der

Schwingungen, die man zufällig dem Manometer ertheilen konnte, zu entweichen.

Ein weiterer leicht vorauszusehender Umstand besteht darin, daß eine

Temperaturerhöhung die eingeschlossene Luft ausdehnen und einen Theil derselben

unten austreiben könnte, daß also eine Erhöhung der Temperatur über diejenige, bei

welcher die Eintheilung vorgenommen wurde, das Instrument fehlerhaft machen würde.

Auch dieser Uebelstand läßt sich durch folgendes einfache Verfahren beseitigen.

Es ist bekannt, daß sich die Gase in Folge einer Temperaturerhöhung ausdehnen, und

daß ein von Gay-Lussac entdektes Gesez das Mittel

bezeichnet, um diese Zunahme des Volumens zu berechnen, welche für jeden

Temperaturgrad des von diesem Gas bei 0 eingenommenen Volumens 0,00375 beträgt.

Würde man daher das in dem Manometer eingeschlossene Gas auf die Temperatur des

siedenden Wassers bringen, so würde es sich um eine Größe ausdehnen, die sich leicht

berechnen ließe, da seine Temperatur bekannt wäre. Fügt man nun unter dieser

Voraussezung dem Queksilber, welches der umgekehrte Manometer enthält (in unserm

Beispiele 680 Gramme, nachdem er bis zu 0 mit Wasser gefüllt ist), ungefähr noch

3/10, nämlich 227 Gramme hinzu, so erhält man das durch den Siedepunkt des Wassers

angegebene Volumen, und man müßte nun den Bolzen abkürzen, bis diese neue Quantität

Queksilber die Röhre erfüllte. Nach Bewerkstelligung dieser lezten Operation

befestigt man das Instrument in dem Gefäß, sezt das Ganze der Temperatur des

siedenden Wassers aus, wie dieses bei Thermometern geschieht, worauf alles

überschüssige Gas unten entweichen wird, und zwar genau in der verlangten Quantität,

welches auch die ursprüngliche Temperatur sey. Man wird nun begreifen, warum wir die

Quantität des Queksilbers, welches dem den Nullpunkt gebenden hinzuzufügen ist, nur

zu 3/10 angeschlagen haben. Nach erfolgter Erkaltung des Manometers wird das

Queksilber in die Röhre steigen, und der Manometer kann nun durch den

Probemanometer, der die Bestimmung hat, alle kleinen Manipulationsfehler zu

corrigiren, getheilt werden.

Wichtig ist es, jede Art von Feuchtigkeit im Innern der Röhre zu vermeiden, wenn man

das Gas einfüllt. Beobachtet man bei den angegebenen Operationen die gehörige Vorsicht, so erhält

man Compressions-Manometer, die für alle Bedürfnisse der Praxis hinreichende

Genauigkeit gewähren.

Praktische Ausführung. Wir stellen zur besseren

Uebersicht die vorangegangenenvorangegegangenen Regeln noch einmal zusammen.

1) Man verfertige sich eine genaue Schablone der Röhre, die Fig. 41 im innern

Durchschnitt und zwar genau in halber natürlicher Größe dargestellt ist;

2) man empfehle dem Glasschleifer die größte Genauigkeit;

3) man schleife das Ende der Röhre ab, so daß es in einem Abstand von 3 oder 4

Millimeter vom Boden des Gefäßes zu liegen kommt;

4) man fülle die Kugel mit Queksilber und wiege es ab; dieses Gewicht muß sich 85

Grammen nähern; wir wollen annehmen, daß es 81 Gr. betrage;

5) man multiplicire die Anzahl der gefundenen Gramme mit 8, so erhält man nach

unserer Annahme 648 Gr. Diese Quantität gieße man in die Röhre, wo sie approximativ

den Nullpunkt, d.h. den gewöhnlichen Druk der Atmosphäre anzeigen wird;

6) sollte sich diese Quantität Queksilber zu sehr von dem auf der Figur bezeichneten

Nullpunkt entfernen, so ist die Form des Instrumentes schlecht ausgefallen, und die

Röhre bei Seite zu legen;

7) nähert sich das Queksilber diesem Punkte auf eine erträgliche Weise, so fügt man

eine neue Quantität Queksilber äquivalent 3/4 des bereits eingefüllten, d.h. der

vorliegenden Annahme gemäß 204 Gr. hinzu, so daß man nun im Ganzen 852 Gramme

Queksilber hat;

8) man adjustire ein Stük Eisen von der Gestalt eines Dampfkessel-Nietbolzens

so, daß es, in den unteren Theil der Röhre eingetrieben, das Queksilber bis an den

Rand zurükfließen macht.

Sind diese Operationen beendigt, so hat man eine für einen hyperbolischen Manometer

geeignete Röhre, an der man sehr genau die Pressionen bis zu 7 Atmosphären ablesen

kann.

Das Manometergefäß kann eine beliebige Gestalt haben. Die Fig. 42 dargestellte

eignet sich recht gut für die praktische Anwendung. Das Gefäß besteht aus einer

eisernen oder kupfernen Kapsel p. Um das Queksilber in

einem Zustande absoluter Reinheit zu erhalten, ist die metallene Kapsel inwendig mit

einer gläsernen Kapsel q bekleidet, welche man, um sie

an jene adhärirend zu binden, in einen Mastixgrund r

taucht. Der obere Theil der Metallkapsel ist mit Schraubenwindungen versehen, auf

die eine Mutter s geschraubt wird, die den Zwek hat,

eine eiserne Scheibe t gegen die innere Büchse zu

drüken; die Fuge zwischen dieser Scheibe und dem Gefäß p

braucht nur mit Mastix

bestrichen zu werden. Die Scheibe t bildet in der Mitte

einen hohlen Kegel, der sich gegen die Manometerröhre legt, die man an dieser Stelle

mit ein wenig geschmolzenem Gummilak befestigt. In den freien Zwischenraum zwischen

dem Metallkegel und dem Glase bringt man Mennige-Mastix mit etwas Werg. Das

Schlußstük u dient zur Befestigung des Mastix. An der

Scheibe t ist endlich eine Röhre v befestigt, welche den Dampf, dessen Druk untersucht werden soll, in das

Instrument leitet. Die Schraube x dient zur Einfüllung

des Queksilbers, nachdem der Verschluß bewerkstelligt worden ist.

Nachdem man das Innere der Röhre hat troknen lassen und 1 Kilogr. oder auch etwas

mehr destillirtes Queksilber in das Gefäß gefüllt hat, schließt man die

Schraubenmutter. Dann taucht man den Manometer in ein Gefäß mit Wasser, das man ins

Sieden bringt. Nach erfolgter Erkaltung ist das Instrument so weit fertig, daß man

die Theilung mit demselben vornehmen kann. In genauen Operationen bewanderten

Personen geben wir indessen den Rath, den Manometer mit Wasserstoffgas anstatt mit

Luft zu füllen, um jeder Oxydation vorzubeugen. Diese Vorsichtsmaßregel, welche

ihnen wenig Mühe kostet, bringt das Instrument der Vollkommenheit noch näher.

Graduirung. Nachdem man den Manometer auf die Bank des

Theilungsapparates geschraubt und die Communication, wie Fig. 37 zeigt,

hergestellt hat, schreitet man zur Graduirung, indem man die durch den

Probemanometer angegebenen successiven atmosphärischen Pressionen auf dem zu

graduirenden Manometer, wo sie sich wiederholen, markirt, und zwar entweder auf dem

Glase selbst, oder auf einer daneben angebrachten metallenen Scale.

Hat man den Manometer unter Beobachtung der vorbemerkten Vorsichtsmaaßregeln

hergestellt, so erhält man ein für die Bedürfnisse der Praxis hinreichend genaues

Instrument. Der Einfluß der Temperatur wird sich immerhin bemerklich machen; bei

großer Wärme wird das Instrument einen etwas geringern, bei großer Kälte einen etwas

größern Druk, als den wirklich stattfindenden, anzeigen; allein diese Abweichungen

werden immer von sehr geringem Betrag seyn, und man kann sie überdieß nach der

Formel

n = m + 0,00355 (t' – 15) (m + 1)

corrigiren, worin n den wirklichen

Druk, in den beobachteten Druk und t die Temperatur zur

Zeit der Beobachtung bezeichnet. Aus der Berechnung dieser Correction von 5 zu 5

Grad ergibt sich folgende Tabelle:

Textabbildung Bd. 93, S. 181

Temperatur; Correction für einen

beobachteten Druk von; m Atmosphären; 5

Atmosphären

Demnach beträgt das Maximum der Correction wegen Temperatur für fünf Atmosphären 3/10

einer Atmosphäre – eine Größe, die man bei starker Sonnenwärme hinzufügen und

wenn die Temperatur 0 erreicht, abziehen muß. Bei den gewöhnlichen Temperaturen von

10–20 Grad wird diese Correction für den täglichen Gebrauch unbedeutend,

indem sie 1/10 Atmosphäre nicht übersteigt.

Tafeln