| Titel: | Bericht des Hr. Calla über die Krahnwaagen und Schnellwaagen der HHrn. George, welche sich besonders für Eisenbahnen, Häfen etc. eignen. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. LI., S. 196 |

| Download: | XML |

LI.

Bericht des Hr. Calla uͤber die Krahnwaagen und Schnellwaagen

der HHrn. George, welche

sich besonders fuͤr Eisenbahnen, Haͤfen etc. eignen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. April 1844, S. 161.

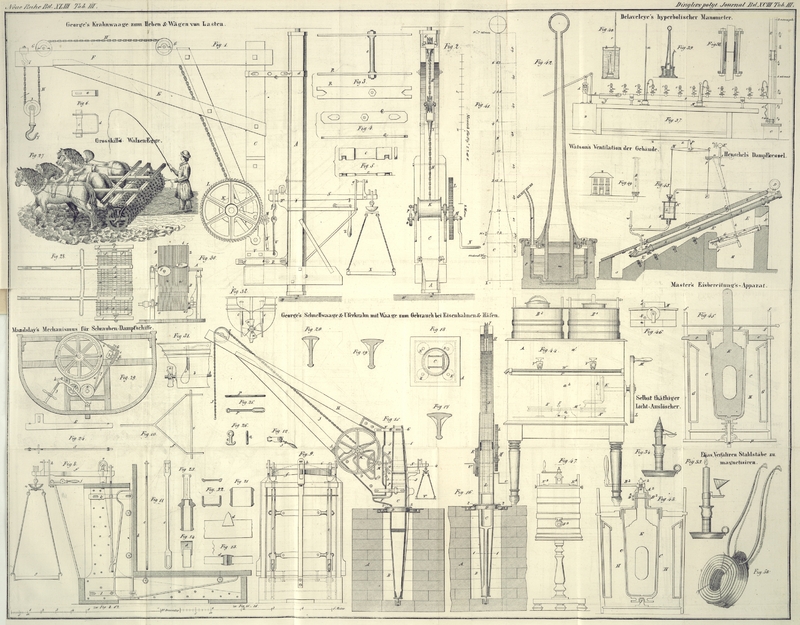

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Calla, über George's Krahnwaagen und Schnellwaagen.

Die Schnellwaagen der HHrn. George, Vater und Sohn (rue de l'Orme No. 9), près

la Bastille in Paris), beruhen auf dem Principe der Waage von Sanctorius; sie sind jedoch bedeutend abgeändert und

vereinfacht, so daß man sie anwenden kann, wo keine der früher bekannten Waagen

anzuwenden gewesen wäre.

Die HHrn. George nahmen mehrere Erfindungs- und

Vervollkommnungspatente auf das Princip und die verschiedenen Anwendungen ihrer

Schnellwaagen. Vor allem wollen wir das Princip ihrer Waagen mittheilen, da dasselbe

bei allen bisherigen Anwendungen dasselbe bleibt.

Die Waagen der HHrn. George haben mit den bekannten Waagen

das gemein, daß sie ebenfalls in drei Haupttheile zerfallen, 1) in die bewegliche

Brüke, 2) in das Hebelsystem mit der Schale für die Gewichte, 3) in das Gestell des

Apparats. Die Verbindung dieser drei Elemente unter einander ist jedoch neu.

Bei den gewöhnlichen Hebelwaagen ist die horizontale Brüke mit einem verticalen

Lehnbrette versehen, dessen einziger Zwek ist, den zu wiegenden Waaren als Stüze zu

dienen und zu verhindern, daß dieselben mit den verticalen Zugstangen, welche die

Brüke mit dem Waagbalken verbinden, in Berührung kommen, da jeder Druk gegen diese

Stangen nothwendig das freie Spiel des Apparats und die Genauigkeit der Operation

hindert.

Bei den Schnellwaagen der HHrn. George hingegen hat das

vertikale Stük der Brüke eine ganz andere Bestimmung; es ist gleichsam das Hauptstük

des Apparats und wirkt folgendermaßen:

Es ist mit der horizontalen Brüke so dauerhaft als nur immer möglich verbunden und

von seiner verticalen Stellung hängt die horizontale Stellung der Brüke ab.

Diese horizontale Stellung wird dadurch erhalten, daß man den verticalen Theil der

Brüke mit dem Hebelträger, welcher mit dem festen Gestelle der Waage verbunden ist,

durch vier parallele Eisenstüke verbindet, von denen die oberen einen Zug, die

unteren hingegen einen Druk auszuhalten haben. Die vier Eisenstüke bewegen sich um

Messerschneiden, die in harten stählernen Pfannen liegen, so daß die Reibung nur

sehr gering ist.

Auf dem festen Hebelträger sind noch zwei Lager, in welchen die Messerschneiden des

Waagbalkens liegen. Der kürzere Arm des Waageballens trägt durch eine Zugstange, die

ebenfalls mit Messerschneiden in Lager eingehängt ist, die Brüke. Die übrigen Theile

der Waage sind denen von gewöhnlichen Decimalwaagen ganz ähnlich.

Aus diesen außerordentlich einfachen Anordnungen gehen mehrere Vortheile hervor.

Bei der Ausführung des Apparats lassen sich Ungenauigkeiten sehr leicht vermeiden.

Man hat die Hebel unter der Brüke nicht mehr nothwendig, deren Verhältniß mit großer

Sorgfalt bestimmt seyn muß und deren Lage oft mit Unbequemlichkeiten verbunden ist.

Nur zwei Bedingungen sind bei diesem neuen System unerläßlich; sie sind beide leicht

zu erfüllen, und man kann sich beständig von ihrer Erfüllung überzeugen, weil der

ganze Mechanismus der Hebel offen vor Augen liegt. Diese zwei Bedingungen sind: die

gleiche Länge der Eisenstüke, welche die Brüke mit dem Hebelträger verbinden, und

das genau richtige Verhältniß zwischen den beiden Hebelarmen.

Die Entfernung der Brüke von dem Boden oder von dem Fußgestell der Waage ist ganz

unwesentlich, so daß man Waagen construiren kann, bei welchen die Brüke hoch genug

liegt, um z.B. Getreidesäke, welche auf dem Ruten herbeigetragen wurden, oder um

leichtere Gegenstände bequem abwiegen zu können.

Da die Hebelverbindung unter der Brüke nicht mehr vorhanden ist, so ist es ganz

gleichgültig, auf welchen Plaz der Brüke man die zu wiegende Waare legen will. Man

kann sie also bei dem neuen System entweder in die Mitte oder auf irgend ein Ek oder

Ende der Waage bringen.

Die so eben beschriebene Construction ist so einfach, daß sie es möglich macht, ohne

große Kosten doppelte Schnellwaagen herzustellen, welche nur an einem einzigen

gleicharmigen Waagebalken aufgehängt sind. Diese Waagen würden, abgesehen davon, daß

sie nicht wie gewöhnliche Waagen aufgehängt zu werden brauchen, und daß dabei

Hängeschnüre oder Ketten vermieden sind, vielen, welche dieselben gebrauchen, den

Vortheil darbieten, daß sie auf der einen Waagschale das absolute Gewicht der Waare

ohne irgend eine arithmetische Operation sehen könnten. Endlich ist noch zu

bemerken, daß der so angeordnete Apparat eine Waage bildet, deren Resultate genauer

sind als diejenigen, welche mit den besten Federwaagen oder römischen Waagen zu

erreichen sind.

Die zwekmäßigste Anwendung, welche die HHrn. George von

ihrem System gemacht haben, ist unserer Meinung nach die Ausführung der Krahnwaagen,

bei welchen das Aufheben von Lasten und das Wägen derselben durch zwei Operationen

beinahe gleichzeitig geschieht und zwar mit vieler Zeitersparniß, großer

Leichtigkeit und Sicherheit. Man kann sogar sagen, daß dieser Apparat das Wägen von

sehr großen Stüken möglich macht, wozu außerdem die schwierige, lästige und weniger

genaue Anwendung von großen Brükenwaagen erforderlich wäre.

Wir haben in den Werkstätten der Eisenbahn von Paris nach Orleans und in mehreren

großen Fabriken Krahnwaagen der HHrn. George gesehen und

uns überzeugt, daß dieselbe allen nöthigen Anforderungen in Bezug auf Genauigkeit

entsprechen, und die eben beschriebenen praktischen Vortheile gewähren.

Der verticale Theil dieser Krahne ist doppelt. Das eine Stük dieses verticalen Theils

ruht in einer Pfanne und ist oben von einem Lager umschlossen, welches an das Gebälk

des Gebäudes befestigt ist.

Ein zweites verticales Stük von Holz befindet sich neben dem ersten und ist mit

demselben durch zwei Zugstangen und zwei Stüzen verbunden, wie dieß bei den

Schnellwaagen der Fall ist. Der ganze Apparat des eigentlichen Krahns, Trommel,

Schnabel, Stüzen, Bremsen, Kettenrollen, Ketten, Haken etc. wird durch dieses zweite

Stük getragen, welches sich beim Wägen vertical und parallel zum ersten auf und ab

bewegt.

Der eigentliche Waagbalken, dessen Hebellängen sich wie 1 : 10 verhalten, geht durch

das sich drehende verticale Stük und trägt mit seiner kürzeren Hälfte eine doppelte

Hängstange, an welcher der verticale Theil des eigentlichen Krahns hängt, am Ende

der anderen Hälfte hingegen die Waagschale für die Gewichte.

Ein Absteller, der gerade so wie bei den gewöhnlichen Decimalwaagen ist, hebt nach

Willkür die Waagschale und läßt so den verticalen Theil des Krahns sich abwärts

bewegen, so daß derselbe auf einer festen Unterlage, die an dem Drehpfosten

angebracht ist, aufsteht.

Will man irgend eine Last mittelst dieser Krahnwaage wägen, so tarirt man zuvor alle

diejenigen Theile, welche man zum Wägen braucht, als Ketten, Seile, Haken etc.

Hierauf stellt man den Absteller in die Höhe, so daß der Krahn auf dem festen

Stüzpunkt an den Drehpfosten aufsteht. Man zieht dann mittelst des Räderwerks und

der Trommel die Last in die Höhe, und wenn dieselbe den Boden nicht mehr berührt, so

schlägt man den Absteller um und wägt.

Ist dieß geschehen, so stellt man den Absteller von neuem in die Höhe und hebt dann

die Last so hoch, daß man sie entweder auf einen Wagen laden, oder in ein Schiff

niederlassen kann.

Die HHrn. George haben auch freistehende Krahne zum

Gebrauch für Eisenbahnen und Häfen construirt; sie sind entweder von Schmiedeisen

und Gußeisen, oder von Holz, und beruhen auf denselben Grundsäzen, die wir so eben

entwikelt haben.

Es ist klar, daß aus diesen Anordnungen für den Waarentransport, für Hüttenwerke,

Maschinenfabriken etc. sehr beträchtliche Vortheile durch Zeitersparnis sicheres

Wägen etc. hervorgehen, und unserer Meinung nach werden die Krahnwaagen der HHrn.

George dem Handel und der Industrie beträchtliche

Dienste leisten.

Beschreibung der Krahnwaagen und Schnellwaagen der HHrn.

George.

1) Krahnwaage. – Die Krahnwaage, welche Fig. 1 in der

Seitenansicht und Fig. 2 von vorn gesehen, abgebildet ist, ist ganz von Holz construirt.

Sie besteht aus zwei Theilen: aus dem Theil A, welcher,

wie bei gewöhnlichen Krahnen, die Achse bildet, die sich mit dem Zapfen a in einer Pfanne frei drehen kann, welche in ein festes

Mauerwerk B eingelassen ist; und aus dem Theil C, welcher den eigentlichen Krahn bildet und den ganzen

zum Aufheben der Last nöthigen Mechanismus trägt. Dieser lezte Theil stüzt sich auf

eine Sohle D, welche an der Drehsäule befestigt ist und

geht durch dieselbe, wie aus Fig. 2 zu ersehen ist, so

daß er nur mit zwei Ansäzen auf D aufruht.

E ist die Stüze für die Krüke F, welche zwei Rollen G, G trägt, über die

eine Kette H geht. Das eine Ende der Kette ist an dem

Haken I angehängt, die Kette selbst dann um die

bewegliche Rolle J und die beiden Rollen G, G geschlungen, und das andere Ende derselben ist dann auf die

Trommel K aufgewikelt. Auf der Achse dieser Trommel ist

ein Rad L befestigt, in welches ein Getrieb M eingreift, das man mittelst der Kurbel N dreht. O ist ein auf der

Achse des Getriebs M befestigtes Sperrrad; in die Zähne

desselben fällt eine Sperrklinke P ein, um jede

rükgängige Bewegung der Trommel zu verhindern.

Der Krahn ist nun auf folgende Weise zur Waage umgeschaffen: der aufrechte Theil C ist mit der Drehsäule A

durch vier Stüke Q und R

vereinigt, wovon die ersten als Zugstangen, die zweiten als Stüzen dienen. Dieselben

sind in Fig. 3

und 4 im

Grund- und Aufrisse zu sehen. Diese Stüke bilden das Parallelogramm, welches

dem beweglichen Theil C immer seine parallele Lage zur

Drehsäule erhält. Die Bewegung wird nun dem Krahn mittelst des Waagbalkens S mitgetheilt, welcher durch die Drehsäule A hindurchgeht und in Lagern T mit stählernen Pfannen ausruht. Zwei Hängstangen U sind mit dem einen Ende in einen Bügel eingehängt, welcher den kürzeren

Hebelarm umgibt; mit dem anderen dagegen in ein Stük V,

das fest mit dem Theil C verbunden ist.

An dem Ende des längeren Hebelarms S ist auf eine

Messerschneide eine kleine Waagschale X gehängt, welche

dem Krahn das Gleichgewicht hält und ihn in Schwingungen versezt, wie dieß bei den

zwei Schalen einer gewöhnlichen Waage der Fall ist.

Ueberläßt man den Krahn sich selbst, so stüzt er sich auf die Sohle D und erhält so die nöthige Stabilität, um Lasten, die

an den Haken Y angehängt wurden, damit aufheben zu

können.

Man stellt den Krahn fest, indem man den Hebel S mittelst

des Abstellers Z, welcher unter dem Hebel in den

Einschnitt b eingreift, hebt. Die oscillirende Bewegung

stellt man dadurch wieder her, daß man den Absteller umlegt.

Es ist leicht einzusehen daß, wenn der Krahn mit der Waagschale im Gleichgewicht ist,

was durch den Inder auf den Stüken g und h angezeigt wird, man eine Last, die an den Haken Y gehängt ist, durch Auflegen von Gewichten auf die

Schale X wägen kann.

Das Verhältniß der beiden Hebelarme des Waagebalkens ist, wie schon früher erwähnt

wurde 1 : 10.

Die beiden Zugstangen Q sind frei, und nehmen mit ihren

länglichen Schlizen die Querstüke c auf, deren

Messerschneiden in denselben spielen. Fig. 5 zeigt Grund-

und Aufriß davon.

Das eine dieser Querstüke geht durch den Bügel d der

Drehsäule A, wie Fig. 6 im Grund-

und Aufriß zeigt, das andere durch den aufrechten Theil C des Krahns.

Die Stüzen R, welche durch eine Schraube e mit einander verbunden sind, sind an ihren Enden mit

Vertiefungen versehen, in welche die Schneiden der Querstüke f am Fuß von A und C zu liegen kommen.

Diese Krahnwaage ist in mehreren Speditionsgeschäften im Gebrauche, und dient dazu,

Lasten zu heben und zugleich zu wägen.

2) Schnellwaage. – Die Schnellwaage, welche in Fig. 8 im

verticalen Durchschnitt, und in Fig. 9 im Aufriß

dargestellt ist, beruht auf denselben Grundsäzen wie die Krahnwaage.

Fig. 10 zeigt

den gabelförmigen Hebel, woran die Brüke hängt, im Grundriß.

Fig. 11 sind

zwei Ansichten der Hängestangen.

Fig. 12 zeigt

den Absteller, um den Hebel zu heben;

Fig. 13 und

14 die

Schneiden, worauf der Hebel liegt. Sie sind in größerem Maaßstab gezeichnet.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Ansichten denselben Gegenstand.

a Platte oder Brüke, worauf man die zu wägenden Waaren

legt. b Rükenstük, welches fest mit der Brüke verbunden

ist, um so die Butte zu bilden. c, c Hängestangen,

welche mit ihren Bügeln an den kürzeren Hebelarmen des Waagbalkens und an einem

Stüke e hängen, das auf das Rükenstük b befestigt ist. f

Waagbalken, dessen längerer Arm die Waagschale g trägt.

Er spielt in der Gabel h. i Querstük, welches mit dem

Hebel verbunden ist und auf den Stahlschneiden d,

Fig. 13 und

14,

schwingen kann. j Absteller, um diesen Hebel zu heben.

k Zugstangen, welche ebenfalls in Stahlschneiden

hängen. Sie sind unter sich gleich und parallel zu einander gestellt. l Stüzen, die mit einander verbunden sind, so daß sie

gleichsam ein Stük bilden, um das Schwanken des Rükenstüks zu vermeiden.

m Index auf dem Waagbalken f.

n kleine Schale, um die Justirgewichte aufzunehmen. o Gabel, welche das Lager für den Hebel f

bildet.

3) Uferkrahn mit Waage. – Dieser Krahn, welcher in

Fig. 15

in der Seitenansicht und in Fig. 16 in der vorderen

Ansicht dargestellt ist, unterscheidet sich von dem oben beschriebenen dadurch, daß

er aus zwei gußeisernen Seitenwänden besteht und daß seine Drehsäule in eine

Cisterne, die durch das Mauerwerk gebildet wird, hinab reicht.

Fig. 17 ist

der Querdurchschnitt des untern Theils dieser Säule nach der Linie 1, 1, Fig. 16;

Fig. 18 der

Durchschnitt nach den Linien 2, 2 und 3, 3, worin die Scheibe zu sehen ist, welche

in gleichem Niveau mit dem Mauerwerk auf der Drehsäule befestigt ist. Sie dreht sich zwischen

vier Rollen.

Fig. 19

Durchschnitt des oberen Theils der Säule nach der Linie 4, 4, Fig. 15.

Fig. 20

Durchschnitt nach der Linie 5, 5.

Fig. 21

Durchschnitt nach der Linie 6, 6.

Fig. 22 Zaum,

welcher das obere Ende der Drehsäule umgibt.

Fig. 23

Durchschnitt des unteren Theils des Krahns.

Fig. 24

Waagbalken im Grund- und Aufriß.

Fig. 25

Hängestangen für denselben.

Fig. 26

doppelter Haken zum Aufhängen der Hängestangen.

In allen Ansichten bezeichnen dieselben Buchstaben denselben Gegenstand.

A Mauerwerk an dem Ufer eines Flusses oder Hafens. B Cisterne, in welche der untere Theil der Drehsäule

hineinreicht. C gußeiserne Drehsäule, welche sich mit

dem Zapfen a in einer Pfanne dreht, die auf dem Grunde

der Cisterne befestigt ist. D kreisförmige Scheibe,

welche auf der Drehsäule ungefähr in der Mitte ihrer Höhe befestigt ist. E Rollen, zwischen welchen sich die Scheibe dreht. F' Ansaz an der Säule C,

welcher dem Krahn G als Stüze dient, wenn Lasten gehoben

werden sollen. H hölzerner Schnabel des Krahns; er trägt

eine Rolle I, über welche die Kette J geht. K Trommel, worauf

sich die Kette aufwikelt. L verzahntes Rad auf der Achse

der Trommel. M Getriebe, welches mit diesem Rade im

Eingriff ist. N Zugstange des Krahns. O Stüzstangen. P

Hängestangen, welche an den kürzeren Arm des Hebels S

der Waage T mittelst des doppelten Hakens Q angehängt sind. R

verzahntes Rad auf der Achse des Getriebs M. U, U

Kurbeln, womit der Krahn in Thätigkeit versezt wird.

Mittelst dieses Krahns, welcher auf dem Waarenplaz der Eisenbahn von Paris nach

Orleans steht, hebt man die beladenen Frachtwagen auf, um sie auf die Transportwagen

der Eisenbahn zu stellen und wägt sie zu gleicher Zeit.

Tafeln